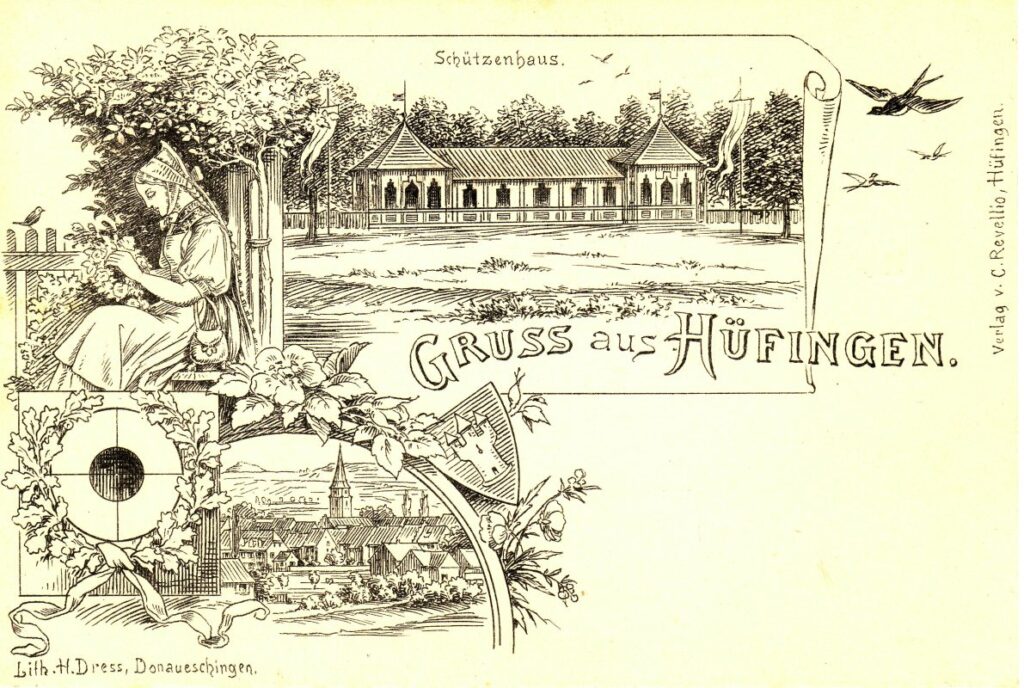

Denkbuch von Lucian Reich 1896

aktualisierter Beitrag, Original vom 21. April 2022

In der Hüfinger Chronik von August Vetter aus dem Jahre 1984 wird öfters eine Autobiografie von Lucian Reich erwähnt. Ich hatte schon Angst, dass dies wieder unerreichbar für mich im Hüfinger Archiv liegt. Aber nein, ich hatte Glück!

In den Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landesteile in Donaueschingen stand 1896:

Der Ausschuß hat diese „Blätter” des geehrten Verfassers gern veröffentlicht und ist überzeugt, daß sie nicht nur von seinen engeren Landsleuten gern werden gelesen, sondern auch allein schon wegen der vielen darin vorkommenden in der Literatur und Kunst bekannten Persönlichkeiten weitere Kreise interessieren werden.

Unten findet sich die Transkription von Transkribus und von mir in kursiv mit Bildern ergänzt. Bitte Fehler in den Kommentaren melden!

Blätter aus meinem Denkbuch.

Von Lucian Reich.

Die Großeltern — denn mit diesen muß ein richtiges biographisches Denkbuch beginnen — väterlicherseits sind mir nur aus frühester Jugend im Gedächtnis. Wir Kinder kamen nicht so oft mit ihnen zusammen.

Großeltern: Mathias Reich und Anastasia Buckin (Bad Dürrheim).

Franz Josef Schelble und Katharina Götz (Hüfingen).

Die Fahrt von Hüfingen nach Dürrheim war eine beschwerliche. Von Donaueschingen aus führte nur ein schlecht unterhaltener Karrenweg am Weiherhaus und seinem riesigen Schlagbaum, wo Weg- und Brückengeld erhoben wurde, vorbei durch die einsamen, von der stillen Musel durchzogenen Weiherwiesen.

Wie der Großvater Mathias, der ältere, daher nach altem Herkommen nicht erbberechtigte Sohn eines Hofbauern, durch den Machtspruch des Komturs von Hintersheim zum „zweiunddreißigsten Bürger” der „geschlossenen” Gemeinde Dürrheim auf- und angenommen wurde, habe ich im „Hieronymus” eingeflochten. Dürrheim war dazumal noch ein stilles Dorf, dessen Bewohner sich fast ausschließlich mit Feldbau beschäftigten. So anfänglich auch der Großvater.

„Von einem ledig verstorbenen Bruder hatte er etliche Jauchert eigentümliches Feld geerbt und nebenbei ödeliegende Plätze auf der Gemarkung gepachtet und urbar gemacht; aber nie länger als auf 6 Jahre sich gebunden “weil er wohl wußte” heißt es in den väterlichen Aufzeichnungen, „daß Neubruch nach Verfluß dieser Zeit im Ertrag nachläßt”. Durch Fleiß und Umsicht hatte er’s zu einer geachteten Stellung in der Gemeinde gebracht. Oft berieten sich die Ortsvorgesetzten mit ihm über Kulturen und Verbesserungen. „Zwischen der Feldarbeit, namentlich über Winter, drechselte er Kunkeln, Spinnrädlein, Häspel u. dgl. Ein alter Bildschnitzer und Faßmaler, der mit seiner ledigen Tochter von Ort zu Ort zog und Heiligenbilder verkaufte, übernachtete oft bei uns im Haus: und dieser veranlaßte den Vater sich ebenfalls mit solchen Arbeiten zu befassen. Und so schnitzte er Kirchenleuchter, Fahnenknöpfe, Wirtsschilde und Kirchhofkreuze, welch letztere Arbeit eine andauernde und ziemlich einträgliche war.”

„Die Mutter war Hebamme (Anastasia Buckin vom Hänslehof), da sie ein sehr gutes Examen bestanden, mit der Befugnis, aderlassen, schröpfen und eine kleine Hausapotheke halten zu dürfen. Kein Krankes war im Ort, das nicht zuerst bei ihr Hilfe gesucht hätte. Nebstdem war sie eine geschickte Näherin, die nicht nur gewöhnliche Schneiderarbeit, auch zur Bauerntracht gehörige Stickereien und Kirchenparamente zu fertigen verstand und eine bedeutende Kundsame hatte.” „Und ich, was soll ich über mein Tun und Treiben sagen? Ich war eben ein vergratner Bauernbub; die landwirtschaftlichen Geschäfte konnte ich zwar alle und wurde auch streng dazu angehalten, aber sie gewährten mir keine Aussicht selbständig zu werden. An eine Verheiratung oder Versorgung, wie man es nannte, durfte ich nicht denken. Wie und wann ich angefangen zu malen, d. h. anzustreichen, und zu schnitzen, weiß ich nicht zu sagen, ich wurde eben darin erzogen.”

Wikipedia

“Der vielfältige, oft wochenlange Aufenthalt im Villinger Benediktinerkloster, wo der Bruder meiner Mutter den Dienst des Konventdieners und Klosterschneiders versah, hatte mich, da ich auch Vorlesungen über Physik und Mathematik besuchen durfte, bald so weit gebracht, daß ich einen Schritt weiter tun konnte als der Vater. Doch blieb alles ohne eigentlichen Zusammenhang. “

“Pinsel und Meißel wechselten täglich mit dem Pflug, der Sense und der Holzaxt. Und dabei hieß es immer, der Salber hat auch gar keine Lust zum Feldgeschäft!” „Das sagten aber nur meine beiden Geschwister, die Eltern dachten anders, besonders die Mutter, die meinte, ich könnte es doch zu etwas Rechtem bringen. Also machte ich immer zu, schnitzte Küchengerätschaften, Lichtstöcke, Fahnenstangen und Grabkreuze in Menge, malte Motivtafeln dem Dutzend nach, flickte Heiligenbilder und Hausaltärchen oder strich Brautfahrten an, ging wieder eine zeitlang ins Kloster, porträtierte die alten Herrn und ließ mich loben oder auslachen, je nachdem.”

„Die Patres konnten mich alle recht gut leiden. Einmal sollte ich nach ihrem Willen zu einem Uhrenschildmaler in Furtwangen in die Lehre gehen, ein andermal wollten sie mich in einer Kattunfabrik in St. Gallen als Musterzeichner unterbringen; schon hatte ich den Paß und alles nötige bereit; aber es wurde nichts daraus, was dem Vater recht war “denn” sagte er “wenn der Bue geht, bin ich ohne Hilf und kann nichts mehr machen”.

Über die Kattunfabrik Hösli in St. Gallen gibt es nur diesen Eintrag oben.

Foto: Druck und Verlag von Louis Oeser in Neusalza – SLUB Dresden Hist.Sax.M.232.o-1 http://digital.slub-dresden.de/id252070399

Bei der Sekundiz des Prälaten 1804 (50-jähriges Priesterjubiläum), welcher der Bischof und andere hohen Herrn anwohnten, sollte auf dem Klostertheater die neue Oper, die 7 Makkabäischen Brüder, gegeben werden. Zur Herstellung der Dekorationen war der Maler Sandhas (später Hofmaler in Darmstadt) berufen worden. Diesem machte ich den Farbenreiber und durfte wohl auch selbst mit Hand anlegen; und auf diese Weise lernte ich manches von der Malerkunst.” Und daß der Gehilfe etwas von dem praktischen Meister gelernt, beweisen die in Oel gemalten Bildnisse seiner Eltern in ihrer ehrbaren altbaarischen Tracht.

Josef Sandhaas wurde als 15. Kind des Schmiedes Josef Fidel Sandhaas am 31. Mai 1784 geboren. Josef Sandhaas erhielt seine Ausbildung als Maler bei dem Kunstmaler Joseph Anton Morath in Stühlingen und begann seine Laufbahn als Klostermaler im Benediktinerkloster in Villingen.

nach Wikipedia

Geboren im J. 1786 (Luzian Reich 7. Januar 1787 in Bad Dürrheim – 18. Dezember 1866 in Hüfingen) mit unverkennbaren Anlagen würde er’s ohne Zweifel zum tüchtigen Künstler gebracht haben. Allein es waren Kriegszeiten, und nachdem das Kloster aufgehoben war, fand der junge Mann keine Stütze mehr. Denn die Kunst, in welcher ihn der Pfarrer daheim heran ziehen wollte, hatte mit der bildenden nichts gemein. Ein leidenschaftlicher Nimrod, nahm dieser seinen Schüler häufig mit hinaus, und zwar so lange, bis ihnen von herumstreifenden Franzosen die Gewehre abgenommen wurden.

Bild: König Nimrod nimmt die Huldigungen der Steinmetze entgegen. Detail des Turmbau zu Babel von Pieter Bruegel d. Ä., 1563

Nach Wikipedia

Endlich wandte er sich dem Schulfache zu. Nachdem er die Vorbereitungen an der Normalschule in Villingen beendet und bei Schulvisitator Pfarrer Flad in Urach (1810) das vorschriftsgemäße Examen mit bester Note bestanden — obgleich er in der Musik sich nicht ausgebildet hatte —, erhielt er den Dienst in Bubenbach. „Zum Einstand“, schreibt er, „hatte mir der Vater 6 Viertel Frucht mitgegeben, die ich alsbald zum Müller schickte”. „Muß es Brod gei (geben)?” fragte dieser. “Ja, sagte ich, wußte aber nicht, daß auf dem Wald der Müller insgemein auch Bäcker ist. Nach einigen Tagen erhielt ich circa 30 Laib Brod, die ich, wollte ich sie nicht schimmlig werden lassen, unter die Armen verteilte.”

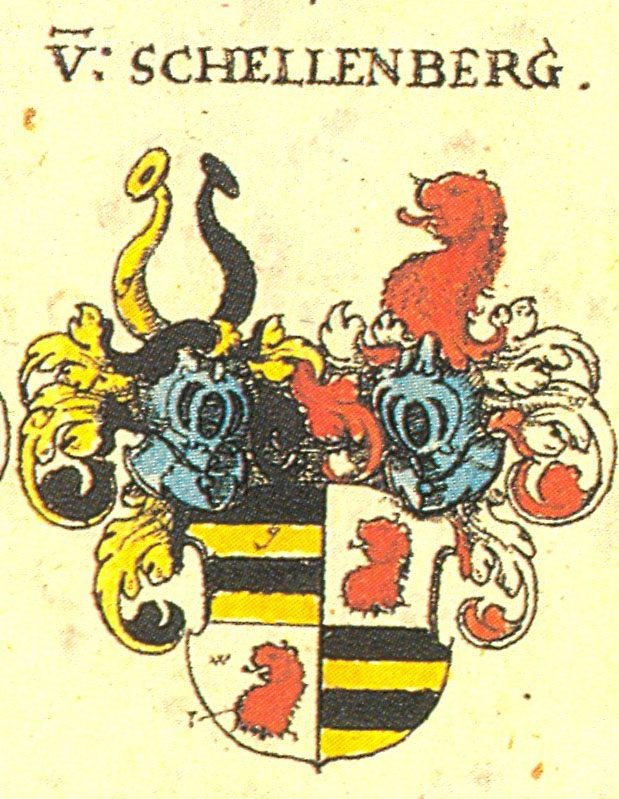

Schon nach anderthalb Jahren wurde er auf die Oberlehrerstelle in Hüfingen befördert; denn als Beförderung, und zwar in doppelter Beziehung, mußte es angesehen werden, weil er kein geborener Fürstenberger war. Als er sich seinem neuen Bestimmungsorte näherte, trugen sie just den letzten Freiherrn von Schellenberg, den Sprossen eines weiland um Kaiser und Reich vielfach verdienten Geschlechtes, zum Thor hinaus nach dem Friedhof St. Leonhard. Und dem gänzlich verarmten Manne sollte der neue Lehrer dann bald nachher eine Gedenktafel in die Stadtkirche fertigen.

In Hüfingen trat er in den Ehestand (15.05.1813) mit Maria Josepha, der ältesten Tochter des Korrektionshausverwalters Schelble.

Die Schelble waren ein Althüfinger Geschlecht. Der Urgroßvater, Franz Xaver (*28.08.1731) war Kunsthandwerker, und zugleich versah er, wie schon sein Vater, den Amtsdienerdienst, und daß er in ersterem Fache — im Marmorieren, Vergolden und Gravieren in Grund Tüchtiges zu leisten verstand, bezeugen (oder bezeugten) die Altäre in Meßkirch, Gutmadingen, Hausach, Löffingen und die mit Hilfe seines im Hause erzogenen Schwiegersohnes und Geschäftsnachfolgers Joh. Gleichauf gefertigten Seitenaltäre der Hüfinger Pfarrkirche.

Johann Gleichauf (4.2.1764-23.03.1816) war mit Anna Maria Schelble (27.03.1760-27.12.1816) verheiratet.

Mit Vorliebe trieb er Musik, sowie auch sein Sohn Franz Joseph, mein Großvater. (Franz Joseph Donat Schelble *17.02.1762-13.02.1835). Im Laufe der 20ger Jahre als Korrektionshausverwalter in den Ruhestand versetzt, beschäftigte sich dieser mit Uhrenmachen für Leute, die für Reparaturen nichts ausgeben wollten oder konnten, beaufsichtigte die Römischen Ausgrabungen (im Volksmunde Schatzgräberei genannt) im Mühleschle und am Fuße des Hölensteins, wofür er vom fürstlichen Protektor mit einer goldenen Repetieruhr beschenkt wurde, verfertigte uns Enkeln Schlittschuhe und Schlagnetze zum Vogelfang, und an hohen Festtagen spielte er in der Kirche die Orgel, und der „Leuenbaschi” (Löwenwirt) sagte dann: „I ha’s bim erschte Griff scho gmerkt, daß es nit de Prezepter Thäddä ischt!” Dieser, der pensionierte Präzeptor Thaddäus Bader, war nämlich stets noch Organist.

Gerne hätte ich das Bild eines alten Schullehrers mit dessen eigenen Worten weiter ausgemalt, allein die väterlichen Aufzeichnungen reichen nicht so weit. Nur das kann ich sagen, daß er in der Schule nicht hinter der Zeit zurückblieb, den Unterricht in der Naturlehre z. B. gab er nach eigenen Heften, die in Frage und Antwort bestehend, abschriftlich viele Jahre im Gebrauch geblieben sind. Ebenso die Geographie, für welche er einen großen Globus eigens zum Schulgebrauch angefertigt hatte. Auch eine Zeichen- und eine Abendschule wurde alsbald eingeführt, in welch letzterer er freiwilligen Schülern der oberen Klasse Unterricht in verschiedenen fürs praktische Leben notwendigen Fächern gab.

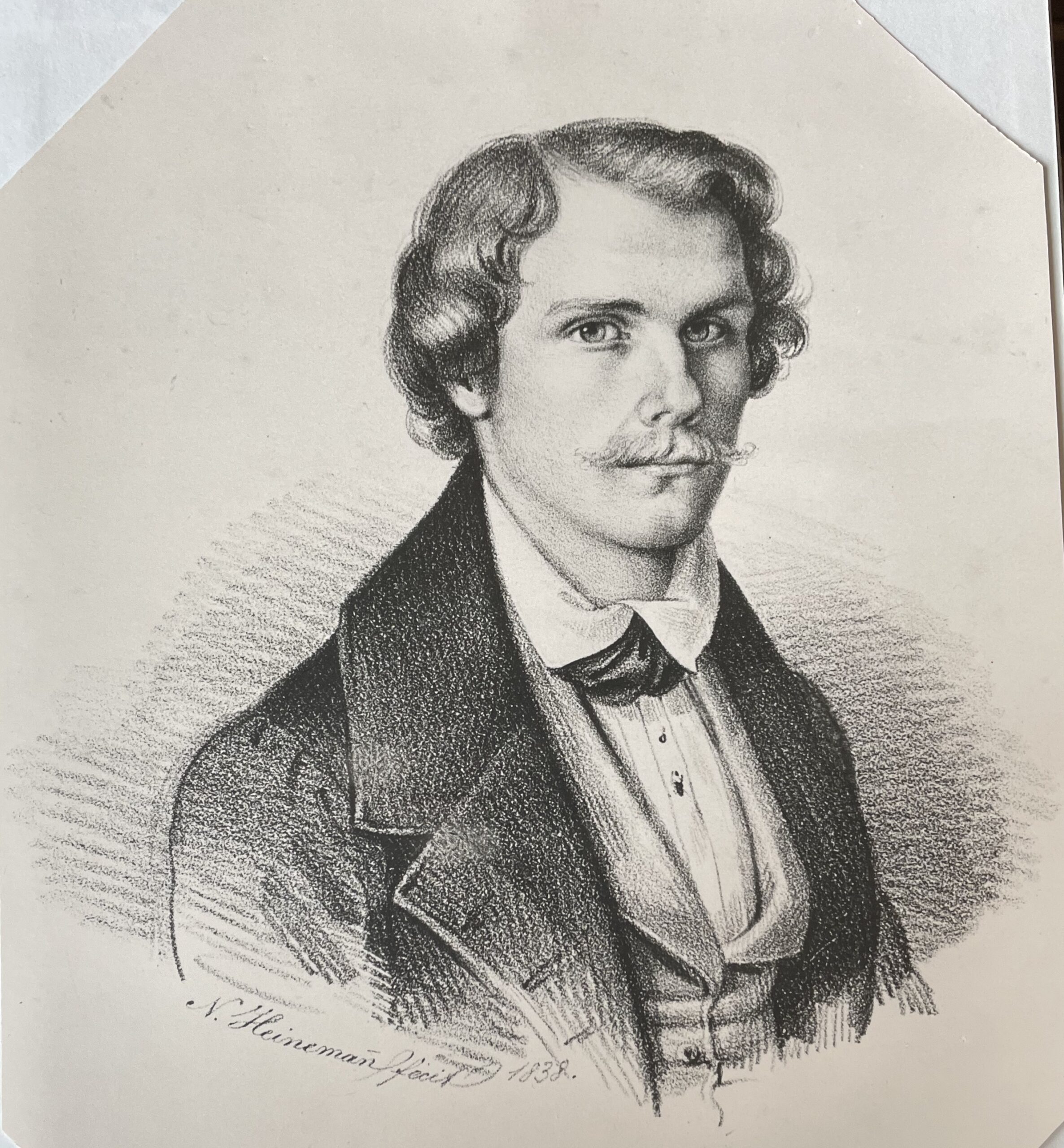

Luzian Reich gründete in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Mal- und Zeichenschule in Hüfingen. Dort unterrichtete er neben seinen Söhnen Lucian und Xaver die Brüder Nepomuk und Josef Heinemann und Rudolf Gleichauf.

Während manche Schulstuben trostlos kahl Arrestlokalen glichen, sahen wir die unsrige mit etlichen alten Oelbildern und einer Reihe großer Kupferstiche behängt. Bei der schmalen, größtentheils in Naturalien (Mühlfrucht) bestehenden Besoldung war der Vater auf Nebenverdienst angewiesen. Aus seiner alsbald eröffneten Werkstatt gingen dann hauptsächlich kirchliche Arbeiten und Grabdenkmäler hervor.

Zschokke, dem diese Arbeiten auf dem Friedhof zu Hüfingen auffielen, spricht sich in einem Reisebericht lobend darüber aus.

Bild aus Wikipedia: Ludwig Albert

von Montmorillon:

Heinrich Zschokke, 1817

Die Steinhauerarbeit bei letzteren besorgte ihm der gut geschulte Maurermeister Homburger, während er Ornamente und Figuren oft mit Zuhilfenahme der Natur, frei aus dem Stein heraus meißelte.

Bei Altären war Schreinermeister Grieshaber sein Gehilfe, so bei dem nach einem Entwurfe von Galeriedirektor Seele in farbigem Wutachalabaster ausgeführten, einfach schönen Hauptaltar in der Pfarrkirche, dessen in Lindenholz geschnitzte, die ewige Anbetung symbolisch darstellende Cherubim zu beiden Seiten des Tabernakels von beachtenswertem Können zeugen. Er zeichnete hübsch in einer von ihm eigens ausgebildeten „Oeltuschmanier” und erhielt auch einmal einen Antrag von Herder in Freiburg, in dessen Kunstanstalt einzutreten, wozu er sich aber nicht entschließen konnte.

Wie die meisten Kinder hatte man auch uns, namentlich mich kleinen ungeduldigen Schreihals, am besten mit Erzählen einer „Gschicht” zum Schweigen bringen können. Dies wußte und verstand unsre Kindsmagd recht gut. Die „Annmarei” Welch hübsch Geschichten wußte sie — nur ihre eigene, so tragische Geschichte erzählte sie uns Kindern nie. Sie hatte einst Todesangst auszustehen gehabt auf dem Schafott. Als junges, kinderloses Weib beschuldigt und geständig, ihren ungeliebten Mann, mit dem sie in beständigem Unfrieden gelebt, mit einem Stoß vom Heuboden herabgestürzt und seinen Tod verschuldet zu haben, sollte sie im Fürstlich Fürstenbergischen Amtsorte Hüfingen mit dem Schwert hingerichtet werden. Schon war der Stab über sie gebrochen, schon saß sie auf dem Stuhl, als das weiße Tuch geschwenkt und Gnade! gerufen wurde.

Nach mehrjährigem Aufenthalt im Zuchthaus dahier wurde sie ganz begnadigt. Von Natur gutmütig, ehrlich, aber sanguinisch, leicht erregbaren Temperamentes, hatte sie das Vertrauen unsrer Großeltern zu erwerben gewußt; und da sie als große Kinderfreundin sich gezeigt, so nahmen unsre Eltern keinen Anstand, sie nach ihrer Entlassung aus der Strafanstalt als Kindswärterin zu sich ins Haus zu nehmen. Oft kam sie mit der Mutter darüber zu sprechen, wie ihr zu Mut gewesen, auf dem Weg hinaus zum Hexenplatz, der alten Richtstätte, wie sie jedoch vom Gnadenruf und was hierauf mit ihr geschehen, nichts mehr gehört und wahrgenommen habe. — Längst wieder zu ihren geachteten, in guten Verhältnissen lebenden Angehörigen zurückgekehrt, besuchte sie uns manchmal noch, so an meinem ersten Kommuniontag.

Foto: Wikipedia

Und als ich nach Jahren von Frankfurt zurückgekommen war, machte ich ihr bei Gelegenheit eines Ausfluges ins Donauthal einen Besuch in ihrem kleinen Stüblein, worüber sie sich kindisch freute, und sich’s nicht nehmen ließ, mir mit einem Kaffee aufzuwarten.

Glückliche Zeit so ein Vakanztag, in dem man in der Stube am Zeichentisch sitzt, während es draußen stürmt und den Schnee wirbelnd durch die Gassen jagt, oder regnet, „was abe mag!” Und so saßen auch wir, mein Bruder Fr. Xaver und ich, mit (“Muckle”) Joh. Nep. Heinemann (gleich mir im teuren Jahr 17 geboren) manche Stunde zusammen.

Bild aus den Wanderblühten

An Vorlagen fehlte es uns nicht, wir fanden sie in des Vaters wohlgefüllten Mappen, zum Teil noch von den in alle Welt zerstreuten Sammlungen des aufgehobenen Benediktinerstiftes in Villingen; und zeitgemäß vermehrt wurden diese immer durch Einkäufe beim „Bilderhändler“, einem Italiener, der alljährlich beim „Meister”, wie er den Vater nannte, ansprach. Es waren dies meistens größere nach der Natur lithographierte Blätter, Blumen und Früchte, ebenso lehrreich wie anmutend zum Nachzeichnen.

Unter des Vaters alten Kupferstichen befanden sich verschiedene Radierungen von Waterloo und andern Niederländern, die wir Zeichenschüler mit Rabenfedern kopierten. Einst fehlte es uns an solchen. Und in frühester Morgenstunde machte ich mich auf zum hochgelegenen „Hasenwäldle“, wo immer Raben nisteten.

Dort angekommen gewahrte ich eine Kesselflickerbande, die unter den Tannen übernachtet hatte. Um sie her lagen Säcke, anscheinend Fruchtsäcke, aus welchen, als ich näher gekommen, allerdings Früchte schlüpften, aber in Gestalt von schwarzhaarigen Sprößlingen in paradiesischem Zustand. Sie bettelten den Ankömmling sogleich an, waren aber an den Unrechten gekommen, denn dessen Taschen waren so leer wie nunmehr ihre Säcke, in denen sie auf so praktische Art ihre Nachtruhe gehalten. Man konnte sie damals noch häufig treffen, diese Enterbten ohne Altersversorgung und Unterstützungswohnsitz. Jetzt sind sie verschwunden, um andern Platz zu machen, mit welchen die Polizei nicht so leicht fertig werden wird, wie mit jenen.

Die Landfahrer haben Lucian Reich auch mehrfach im Hieronymus beschäftigt.

Von dieser, der alten Polizei und Rechtspflege, ragte noch manches in unsre Jugendtage hinein. Das Rathaus zierte noch immer der altehrwürdige Pranger, eine über Mannshöhe angebrachte Steinplatte mit einer an der Wand befestigten Kette, welche ein eisernes Halsband trug. Jetzt diente der Stein nur noch uns Buben zu lustigen Turn- und Kletterübungen. Ein noch höheres Symbol alter Jurisdiktion sahen wir Kinder nicht mehr.

Den Galgen, der sich auf der Höhe des „Hölensteins“, den der Vater angekauft und teilweise kultiviert hatte, erhoben. In einer finstern Dezembernacht hatte er und sein Freund, Bürgermeister Burkhard die Pfeiler umgestürzt und die schweren steinernen Kugeln, mit denen sie geziert waren, den felsigen Abhang hinunter rollen lassen ein Gepolter, das der alten Großmutter im nahen „Henkerhaus” wie Geistergetös vorgekommen sei.

Bürgermeister

1826–1831: Josef Burkhard

1831–1837: Johann Baptist Neukum

1837–1840: Fidel Ganter

1840–1848: Josef Hug

1848–1849: Jakob Häfele

1849–1852: Johannes Neukum

1852–1854: Matthias Fischerkeller

1854–1863: Johannes Ev. Neukum

1863–1887: Jakob Bausch

1887–1899: Julius Faller

1899–1908: Wilhelm Krausbeck

Ein Stück berechtigter Eigentümlichkeiten waren stets auch noch die Holländischen Werber. Voran der Offizier im grün verblaßten Uniformsfrack mit einem Tambour, hinterher ein paar Dutzend in Kneipen und auf Straßen aufgegabelter Subjekte, die einem Maler treffliche Modelle geliefert hätten zu Falstaffs rühmlichst bekannter Rekrutenaushebung, so zogen sie von der Schweiz her, unter Trommelschlag, noch oft durchs Städtlein, Von der vaterländischen Soldadeska dagegen sahen wir Kinder nichts mehr; wir kannten sie nur aus den Erzählungen unserer Eltern, jene Fürstenbergischen Grenadiere, die in der Wachtstube des Zuchthauses an ihren an der Brust befestigten eisernen Haken so fleißig Strümpfe gestrickt, wenn es aber gegolten, sich auch als Männer gezeigt hatten, die das Herz am rechten Fleck haben, so anno sechsundneunzig beim Rheinübergang der Franzosen bei Kehl, wo die Fürstenbergische Grenadierkompagnie unter ihrem jugendlichen Hauptmann, Landgraf Joseph von Fürstenberg, die Wolfsschanze mit größter Bravour verteidigt und erst sich ergeben hatte, nachdem der Graben mit Leichen angefüllt und alle Aussicht auf Succurs verschwunden war.

Wir junges Volk hatten unsre eigenen Spielplätze und Spiele, von welchen die meisten sehr alten Ursprungs sein mochten; alle aber beruhten mehr oder minder auf körperlicher Gewandtheit, raschem Handeln und Erfassen gewisser Vorteile, womit es einer dem andern, oder eine Partei es der gegnerischen zuvorthun wollte. Solche Bubenspiele waren: Haberfassen, Bruckspringen, Eckballen (Ballen als Verbum — in Geisingen „Ballen uf Ecken”, Eck-Standort des Werfenden), Hurnaußen, Geißhüten, Messerspicken, „Haas, Haas us em Busch! Wolf, Wolf dräut!” u. a. Auch das Bogen und das Armbrustschießen mit selbst gefertigtem Bogen und Pfeil und Scheibe, hinter welcher bei jedem Treffer ein gemalter Hanswurst sich erhob, gehörte dazu. Spiele, an welchen sich jüngere Knaben und Mädchen gemeinsam beteiligten, waren unter andern: Das Farbenausteilen, oder „Wie viel streckt de Bock Hörner us?”

Mädchenspiele: Das Steindechseln, bei welchem es sich um gewandtes Auffangen zu gleicher Zeit in die Höhe geworfener Steinchen handelte; dann „Ringli, Ringli, goldes Kindli, schou an Himmel und lach nit!” — oder: „do liit en tode Ma, mer zündet im e Kürzli a”. — Oder „B’halt’s wohl uf, b’halt’s wohl uf, ‘s ist Silber und Gold!” — Dann der Schleierfuchs: „Ihr Kinder kommt!” — „Wir fürchten uns.” — „Was fürchtet ihr?” „Hinter’m Busch!” „den Schleierfuchs.” „Wo ist er denn?” — u. s. w.

Die meisten dieser Spiele werden selten oder gar nicht mehr gespielt, am allerwenigsten aber draus im Freien. Frau Kultur hat auch darin Wandel geschaffen, indem sie auf alle ehemals sich selbst überlassenen Plätze gebieterisch ihre Hand gelegt hat. Uns dagegen war es nicht verwehrt, im Frühling und Herbst uns auf der „Stadtwies” oder in der Allee (eine mit Bäumen bepflanzte herrschaftliche Grasfläche beim Schloß) oder auf dem städtischen „Angel” (Anger) als Jäger und Wild, Räuber und Hatschiere, kämpfende Ritter und Knappen umher zu tummeln, im Wolfbühl oder am Hölenstein eine Meisenhütte zu errichten, Palmenreis zu holen, im Frührot eines ahnungsvoll verschleierten Herbstmorgens mit Klebruten und Lockvogel auszuziehen, im Feld ein Wurzelfeuer anzufachen, Erdäpfel in der Glut zu braten und nebenher Cigarren, d. h. dürre Hanfstängel zu rauchen. — Das Feld- und Waldleben, der freie Verkehr mit der Natur, hat aber für das jugendliche Gemüt weit mehr anregendes als die abstrakte Schul- und Buchgelehrsamkeit.

Früh schon hatten wir mit Schießgewehren umgehen gelernt; so daß ich nicht wüßte, wann uns der Vater oder der Großvater zum erstenmal auf die städtische Schießstatt mit genommen hätte. — Nicht über 12 Jahre alt hatte ich das Glück, bei einem Freischießen zu Donaueschingen mit einem Zentrumschuß im „Schnapper” das Beste, 10 Pfund Kaffee, zu gewinnen. Obgleich zur Zeit Niemand den Resten des alten Kunstgewerbes Beachtung schenkte, hatte der Vater doch schon die Bedeutung derselben erkannt. So hatte er unter anderm in Villingen viele alte Ofenkacheln oder Modeln und Formen zu solchen erworben: Wappen, Figuren, Ornamente, zum Teil noch aus der Werkstatt des geschätzten Hafnermeisters Hans Kraut.

Eine andere, nicht minder wertvolle Acquisition war von ihm in Geisingen gemacht worden, aus dem Nachlasse des in hohem Alter dort verstorbenen Hofbildhauers Brunner, der, nebenbei ein eifriger Sammler, seine Studien in München gemacht hatte. Die Villinger Modeln und Formen gossen wir in Gips, oder druckten sie in Ton aus, was uns auf den Gedanken brachte, ähnliche Sachen, gebrannt und farbig bemalt und glasiert, herstellen zu wollen. Die Versuche, die wir beim „Hafner Härle” machten, fielen aber nicht befriedigend aus. Statt wie er die Farben mit dem Hörnlein dick aufzutragen, versuchten wir geschickte Zeichenschüler es mit dem Pinsel, fanden aber nach dem Brennen im offenen Feuer unsre so sorgfältig kolorierten und schattierten Tiere und Landschaften samt und sonders vom Grunde verschwunden.

Auf die Stürme der Napoleonischen Eroberungskriege war eine weder durch konfessionelle noch politische Gegensätze und Vereine zerklüftete Friedensperiode gekommen. Unter dem Schutze der auf Leipzigs blutgetränkten Ebenen geschlossenen „Heiligen Allianz” glaubte man Kriege auf unabsehbare Zeiten zur Unmöglichkeit geworden. Männiglich war bemüht, sich wieder behaglicher einzurichten, zu bauen und zu verschönern und des Geschaffenen sich zu freuen.

„Die Ruhe im Tempel der Natur besänftiget die Stürme des Gemüts” wie die Inschrift an der „Johannishütte” in den gemeinsam von Bürgern und Beamten geschaffenen „Anlagen” im nahen Tannengewälde des „Rotenraines” lautete, konnte als Motto für die 20ger Jahre gelten. Es war recht eigentlich die Zeit der Gartenhäuschen, Ruhebänke und idyllischen Plätzchen, verbunden mit Freundschaft und Geselligkeit.

Hand in Hand damit gingen Kulturen und Verbesserungen. Landwirtschaftliche Vereine wurden ins Leben gerufen, Baumschulen angelegt und die Schüler der obern Klasse angehalten, in Hausgärten junge Stämmchen zu pflanzen und sie durch propfen und okulieren zu veredeln. Zugleich waren die Wege mit Bäumen besetzt und von Privaten größere Obstbaumpflanzungen angelegt worden.

Noch weiter ging Handelsmann Jakob Curta, indem er auf der wasserlosen Höhe von Schosen eine Kolonie gründen wollte, drei Wohnhäuser und ein Kirchlein erbaute, die Ansiedlung aber nicht Schosen, sondern Rotlauben nannte.

Doch bald, schon zu Anfang der 30ger Jahre, zuckte Wetterleuchten am politischen Horizont auf. Es war der Wiederschein von der Julirevolution und der Erhebung der enthusiastisch besungenen und begrüßten Polen. Und auch in der Ständekammer machte sich eine gewittrige Luft bemerklich. Die Landtagsblätter wurden jetzt eifriger gelesen als früher das landwirtschaftliche Vereinsblatt. Oft zog sie unser Hauslehrer Engesser während der Unterrichtsstunde aus der Tasche und hielt uns eine Vorlesung, wie Rotteck, Welcker oder Vater Itzstein diesem und jenem Minister in der Kammer so freimütig aufgetrumpft habe, was uns immer kurzweiliger vorkommen wollte als das, was wir von Anacharsis und Telemaque, Sesostris oder Solon auswendig zu lernen hatten.

Ein kürzlich unter alten Papieren gefundenes Blatt väterlicher Kunstfertigkeit vergegenwärtigt mir wieder lebhaft die Stimmung jener Tage — ein Entwurf zu einem silbernen Ehrenbecher für den gefeierten Volksabgeordneten von Rotteck. Im Jahr 1630 wurde das Landgericht der Baar von Geisingen nach Hüfingen verlegt und damit der Grund zum spätern Oberamt gelegt.

Foto: Wikipedia

Bis in die letztverflossenen dreißiger Jahre hinein besaß aber die Amtsstadt noch keine Postablage, obgleich täglich Postkärren und Eilwägen durchfuhren. Jeden Tag wanderte der „Bot” mit seinem ledernen Felleisen nach Donaueschingen, und nachmittags trug er oder einer seiner Buben Briefe und Pakete aus. Aufgegeben wurden solche in seiner Wohnung in der Hinterstadt, wo er oder eines der Seinigen den etwa verlangten Frankaturvermerk mit Rötel gewissenhaft der Adresse beifügte.

Ein Felleisen ist ein lederner Rucksack, der früher von Handwerksgesellen auf Wanderschaft getragen wurde.

Mit Zeitungen brauchte sich der Bot nicht übermäßig abzuschleppen. Es kamen wenige, meines Wissens nur ein Frankfurter Journal, eine Freiburger Zeitung und etliche Exemplare „Schaffhauser Kourier“ hieher. Ein erstes illustriertes Blatt war das „Karlsruher Unterhaltungsblatt“, aus dessen, uns von den Söhnen des Oberamtmanns Schwab geliehenen Heften ich manches hübsch lithographierte Blatt sorgfältig abzeichnete.

Foto: Wiki commons

Aus jenen Tagen datiert auch die hiesige Apotheke, die als Filiale der Kirsner’schen Hofapotheke in Donaueschingen in einem Privathaus eröffnet wurde, während wohl beständig schon ein Amtschirurg, ein Physikus (Baur) aber erst seit Mitte der zwanziger Jahre sich hier befand. Einen bemerkenswerten Fortschritt hatte das Jahr dreißig gebracht, eine ständige Straßenbeleuchtung, die jedoch – wie noch heute — lediglich nur der Hauptstraße vom Schloß bis zur Pfarrkirche zugut kommen sollte.

In den vorherigen finstern Zeiten hatte man sich mit tragbaren Laternen behelfen müssen, die jetzt auffallenderweise fast gänzlich verschwunden sind, obgleich es wenn der Vollmond nicht just ein Einsehen hat — in den Gassen der Hinterstadt und dem Süßen Winkel immer noch dunkel genug ist. Anno fünfundzwanzig wurde das „untere Thor“, bis dahin eine Behausung Ortsarmer, abgetragen und die „Fürst Karlsstraße” gegen Donaueschingen zu angelegt. Vordem stand außer dem „Bettelhäusle“, dem Siechenhaus, und der aus der Hinterstadt anher verlegten Bierwirtschaft zur Lägel kein Haus daselbst.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die kleine Stadt war das fürstliche Schloß mit seinem schönen Garten und den Kunst- und Naturmerkwürdigkeiten im „Kabinet”. Was es da zu betrachten und zu bewundern gab, machte auf mich einen lebendigeren und nachhaltigeren Eindruck, als das, was wir bald nachher von Sammlungen, wissenschaftlich geordnet, klassifiziert und katalogisiert, zu sehen bekamen.

Und dasselbe möchte ich auch von andern Jugenderinnerungen sagen, z. B. von den Schlittenfahrten, welche die Herrschaften oft an schönen Wintertagen hieher machten, in den phantastisch gestalteten Schlitten aus der Zeit des Rokoko: Diana mit dem Hirsch, Neptun das Wallroß lenkend, Löwen und anderes Gebilde zeigend. Abends sahen wir das Schloß dann erleuchtet, im Saale gegen den Hof zu ertönte Musik zu improvisierten Tänzen, und die bei Fackelschein bewerkstelligte Rückfahrt ließ uns den Zug erst recht im romantisch märchenhaften Lichte erscheinen. Der gewöhnliche sog. Wurstschlitten hatte im Gegensatze zum „Kasten= oder Chaisenschlitten” nur einen schmalen gepolsterten und freien Sitz. Einen solchen besassen auch wir, geziert mit einem von der Hand des Vaters geschnitzten und vergoldeten Drachen.

Ob die jetzige Generation vergnügter, zufriedener lebt als die frühere? Wenn wir zur Beantwortung dieser Frage die in so üppigem Flor stehenden Vereinsfeste und Zusammenkünfte zum Maßstab nehmen, müssen wir sie bejahen — jedoch hinzufügen, daß es auch in frühern Tagen — abgesehen von kirchlichen Festen nicht an gemeinsamen Veranstaltungen und Festlichkeiten gefehlt hat; nur hatten diese mehr eigenartiges Gepräge und stets auch einen Anhauch von Poesie, indem sie auch der Schuljugend eine Beteiligung gestatteten.

„Und wieder ist die Baar Fruchtbar wie sie war!” sangen die Schulkinder in einem von Bürgermeister und Major des Bürgermilitärs, Burkhard, gedichteten Liede bei Einbringen des ersten festlich bekränzten Garbenwagens im Jahr 1817. An ein anderes schönes Fest wurden wir Schüler noch lange durch die Inschrift an der „Schulkanzel” gemahnt: „Wer Gesetz, Ordnung, Tugend und Religion liebt und zur Richtschnur nimmt, der ist weise, der ist frei“. Aus der Antwort Karl Friedrichs auf die Danksagung des Landes bei Aufhebung der Leibeigenschaft.

Die Kanzel hatte nämlich beim Karl Friedrichjubiläum zum Piedestal eines vom Vater gemalten lebensgroßen Brustbildes des Gefeierten gedient, welches von der Schuljugend bekränzt den Mittelpunkt der Festlichkeit gebildet hatte. Die Lieder, welche beim Empfange des neuvermählten fürstlichen Paares Karl Egon und Amalie zu Fürstenberg (1818) von welchem Tag noch lange gesprochen wurde, und im Jahre dreißig bei der Landesbereisung des Großherzogs Leopold und der Großherzogin Sophie vom Hüfinger Bürgermilitär unter Gleichaufs Direktion im Schloßhofe zu Donaueschingen gesungen wurden, waren aus Burkhards Feder geflossen. (Ebenso die meisten zur Zeit üblichen Nachtwächterrufe). Und viel Hübsches und Sinniges wurde bei den Festlichkeiten stets auch in dekorativer Hinsicht geleistet und zwar ohne großen Kostenaufwand. Die Vorbereitungen hiezu fanden gewöhnlich in der großen leerstehenden Schloßkirche statt, im Flügel gegen das Stadttor hin.

Von jeher wurde in der Amtsstadt viel musiziert und gesungen. Es gab Kirchenchor-Mitglieder, die bis in ihr spätestes Alter als Violinspieler oder als Sänger mitwirkten. So z. B. der Amtmann Reichlin; dieser sang noch bei den musizierten Messen, nachdem er nicht nur die Stimme, sondern längst auch alle Zähne verloren hatte. Wie die Mutter und ihre Schwestern, Magdalena, Elisabeth und Katharine zu den Sängerinnen zählten, so that auch unsre Schwester Lisette mit ihrer klangvollen Sopranstimme lange Zeit Dienste auf dem „Chor”.

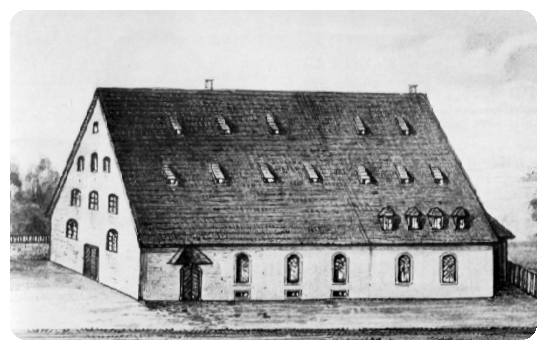

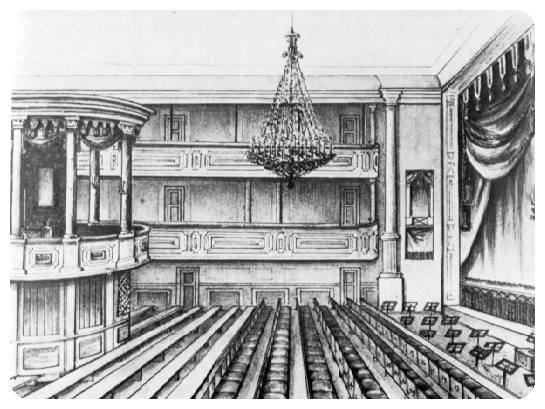

Das Hoftheater in Donaueschingen war ein Theater der Fürsten zu Fürstenberg, das 1774 in der ehemaligen Reitschule errichtet wurde und am 28. April 1850 abbrannte und daraufhin nicht wieder aufgebaut wurde. Bis dahin wurden Schauspiele und Opern aufgeführt, unter anderem unter der Leitung der Hofkapellmeister Conradin Kreutzer und Johann Wenzel Kalliwoda. (Zu den Anfängen einer „Donaueschinger Musik“ von Hugo Siefert in den Schriften der Baar 69 (2016))

Auch wir Brüder mußten mitsingen bei den Messen, die Onkel Seyferle, zur Zeit Unterlehrer, mit den Schülern einübte. Außerdem wurde mir die Auszeichnung, mit Seyferle und einem seiner auswärtigen Zöglinge als Altist und Chorist in der Oper „Cristine” von Kalliwoda, in der Doppelrolle als Bauernjunge und königlicher Page, auf dem Hoftheater in Donaueschingen auftreten zu dürfen. Nach jeder der etlich und dreißig Proben im Museum (Post) hatten wir zwei Altisten jedesmal eine Halbe Braunbier mit einer Portion Schweizerkäs zu konsumieren beim Hofschmied (Fürstenbergerhof), wo unter’m Vorsitze des Hofapothekers Kirsner sen. und seines Adjutanten Bäsele immer große Redeschlachten geliefert wurden zwischen Russen und Türken, die zur selben Zeit weit hinten in der Türkei aufeinander schlugen.

Die wichtigsten Proben waren uns aber die Hauptproben mit dem wirkungsvollen Finale am „Offiziantentische” im Schlosse, wo wir Choristen bei Wildpret und einem Trunke aus dem Schloßkeller zeigen konnten, wie sicher wir auch da im Treffen seien. Ernsthafter als Gesang beschäftigte uns Brüder das Klavierspiel, in welchem uns Vetter Franz Joseph Gleichauf, Amtsaktuar und ebenso eifriger wie uneigennütziger Chorregent und Kapellmeister des Bürgermilitärs, Unterricht gab.

Franz Josef Gleichauf (6.12.1796-19.07.1869) war mit Maria Catharina Federle (22.07.1797-07.08.1869) verheirate und der Sohn von Johann Gleichauf (4.2.1764-23.03.1816) und Anna Maria Schelble (27.03.1760-27.12.1816).

Xaver bildete sich weiter darin aus, und noch in spätern Jahren fand er in den Werken Mozart’s, Bach’s und Beethoven’s Erholung und Genuß. Jeden Winter wurde beim Schnurren der Spinnräder und dem Schein eines Oelämpeleins des Vaters Büchersammlung durchgelesen. Für einen Schullehrer damaliger Zeit war sie reichhaltig genug. Gellert, Hebel und Winkelmann (in der Donaueschinger Ausgabe) waren mit ihren sämtlichen, Göthe, Schiller, Klopstock, Wieland mit einzelnen Werken vertreten, dabei Sulzers Theorie der schönen Künste, Weißes Kinderfreund, Kampes Robinson, Reisebeschreibungen nebst dem Brockhaus’schen Konversationslexikon fast ausnahmslos Geschenke von Onkel Schelble und dem frühern Stadtpfarrer Reislin; denn Bücher kaufte der Vater selten. Das erste klassische Werk, das ich von meinen ersparten 10 Kreuzern auf dem Jahrmarkt erwarb, war Tyll Eulenspiegel, den ich, weil mir die groben Holzschnitte darin nicht gefielen, zu illustrieren unternahm.

Zuweilen machten wir unter väterlicher Leitung Fußtouren, unter andern einmal nach Freiburg, wo es das erste war, das Münster zu besichtigen, obgleich uns, müde und abgespannt, der vorläufige Besuch einer Gastwirtschaft erwünschter gewesen wäre. Und daher kam es, daß uns, insbesondere mir, der von zahllosen krächzenden Krähen umschwärmte altersgraue Bau mit dem ahnungsvollen Dämmerlichte seines Innern den erwarteten überwältigenden Eindruck nicht machte; obgleich wir das treffende Urteil eines Hüfinger Kunstrichters nicht hätten unterschreiben mögen, der auf die Frage des Vaters: „Nun, Sie haben das Freiburger Münster gesehen? Nicht wahr, der Turm ist ein wahres Wunderwerk!” den klassischen Ausspruch that: „Nun ja, er ist kunstreich! Aber ich muß Ihnen offen gestehen, der hiesige Kirchturm gefällt mir besser, er ist einfacher!”

Ein andermal wanderten wir über Schleitheim, woher der Vater die Steine zu seinen Grabdenkmälern bezog, nach Schaffhausen. Kurz vorher hatte ich den Rheinfall nach einer Lithographie Welle für Welle in Kreidemanier gezeichnet. Und nun trat mir das Naturspiel in seinem Stürzen und Ueberstürzen, Tosen und Schäumen um so überraschender entgegen.

Foto: Wikipedia

Einen ähnlichen und doch wieder grundverschiedenen Eindruck machte auf uns der Hohentwiel, den wir über die Ausläufer des hohen Randen hinwandernd im abendlichen Dämmer am östlichen Horizont vor uns auftauchen sahen. Der Hohentwiel! Wie viel hatten wir als Kinder nicht schon von ihm gehört! Trug doch ein ehmaliger Turm in der „Hinterstadt” diesen Namen. Und der „alt Franz” unser Taglöhner, dem ich so manches „Budeli Brends zNüni” zugetragen, und der „Vetter Kupferschmied” waren von denen, die auf Gemeindekosten ringsum aufgeboten worden, das für unbezwinglich gehaltene Hegaubollwerk zu sprengen und demolieren.

Hohentwiel

Hüfingen – Führer durch eine alte Stadt von Beatrice Scherzer und Hermann Sumser 1996

In der Hinterstadt im Bereich der herrschaftlichen Burg stand einst ein mächtiger Bergfried, der „Stock im Graben” oder wegen seiner Stärke auch „Hohentwiel” genannt wurde. Dieser Wohnturm diente in Belagerungszeiten als Zufluchtsort für die Burginsassen. Er war der am schwierigsten einzunehmende Bauteil der Burg.

Auf dem Gemälde von Menrad ist dieser Turm zu sehen, allerdings in bereits zerstörtem Zustand. Eine weitere Abbildung des Bergfrieds soll das alte Stadtwappen sein:

Das Hüfinger Stadtsiegel zeigt heute einen schmächtigen Thorthurm, in dem des 15. Jahrhunderts aber erscheint an dessen Stelle ein mit Buckelquadern an den Ecken verstärkter, wehrhafter Bergfried, der von der Seite her aufgenommen ist. Selbstredend steht dieses Wappenbild mit der Stadt im Zusammenhange; es ist nichts anderes als die Abbildung des obengenannten Stocks im Graben oder Hohentwiel’s, der in der That beim Anblicke der Stadt, solange er stand, das Augenfälligste, sozusagen das Wahrzeichen von Hüfingen gewesen ist und deßhalb zum Wappenzeichen der Stadt vorzüglich geeignet war. Das jetzige Wappen ist erst im 17. Jahrhundert durch Unkenntniß des Sachverhaltes aus jenem verballhornt worden. (Baumann)

Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß der runde schlanke Torturm auf den Stadtsiegeln nicht den Hohentwiel (der ja immer als viereckig und mächtig-gedrungen beschrieben wird), meint, sondern einen anderen Hüfinger Turm.

Vielleicht handelt es sich um eine Abbildung des einstigen Gefängnisturms der Stadt, der „Stöckle” genannt wurde und in der nördlichen Ecke des Süßen Winkels stand.

Diese die Französische Gewaltherrschaft bezeichnende Anordnung kam den Gemeinden teuer genug zu stehen. Geisingen z. B. traf es 400 fl. und nicht weniger Hüfingen, und so verhältnismäßig alle Orte.

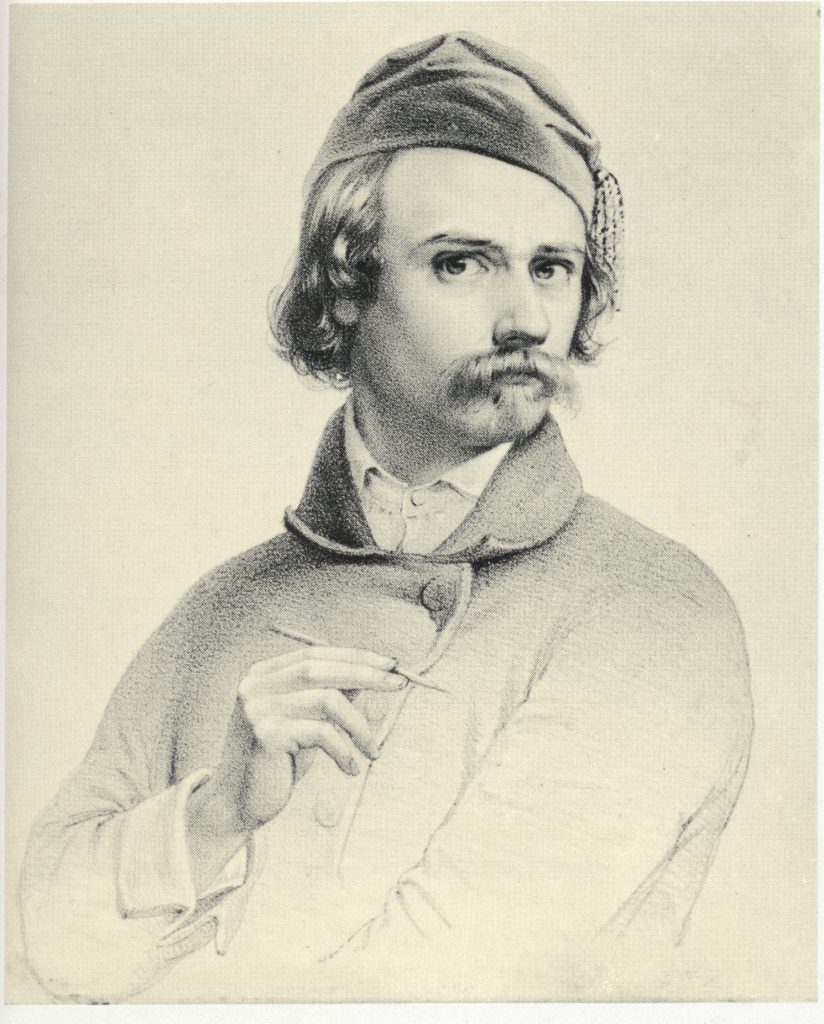

Von frühester Jugend an wußte ich nicht anders, als daß ich Maler werden wollte, obgleich ich eine alte Base sagen hörte, kein Maler werde alt, von wegen den giftigen Farben. Mein Bruder hatte sich für die Plastik entschieden. Formensinn und außerordentlich geschickte Hand befähigten ihn hiezu. Jeden Herbst kam Onkel Schelble zu Besuch in die Vaterstadt, und was wir von ihm vom Städel’schen Kunstinstitute hörten, ließ uns Frankfurt in ganz verklärtem Lichte erscheinen. Gegen Ende der 20ger Jahre war Zwerger, der Zögling Danneckers, aus Italien zurückgekommen.

In Hüfingen, bei seinem Schwager, Schloßverwalter Wehrle, vollendete er seinen „Hirtenknab” in Karrarischem Marmor. Von Schelble empfohlen, hatte er bald nachher eine Berufung an das Städel’sche Institut erhalten. Und nun erbot er sich, meinen Bruder als Schüler anzunehmen; und somit verließ dieser im Herbste 1832 mit Onkel und Tante die Vaterstadt, und im Jahr darauf fuhr auch ich mit ihnen der ersehnten freien Reichsstadt (Frankfurt) zu. Das Städel’sche Institut war gewissermaßen noch im Entstehen begriffen. Mein Bruder hatte seine Lehrzeit noch im alten Hause auf dem Roßmarkt begonnen, und der Umzug ins neue war kurz vor meiner Ankunft bewerkstelligt worden, so daß zehn oder zwölf Malerschüler, mit mir dem jüngsten, erstmaligen Besitz von den obern vier, in den Hof und Garten hinausgehenden, Ateliers nahmen. Es war eine gemischte Genossenschaft, die sich da zusammengefunden, ein Konglomerat verschiedenster Ausbildungsstufen und Richtungen, jeder mit einem andern Gegenstand beschäftigt.

Settegast, der am weitesten vorangeschrittene Zögling Direktor Veit’s, malte eine hl. Barbara für eine Kirche am Unterrhein, Becker aus Bornheim kopierte religiöse Bilder aus der Galerie, die von Inspektor Wendelstädt anstandslos in die Ateliers gegeben wurden, Bauer von Sachsenhausen, ursprünglich Lithograph, zeichnete für eine Kunsthandlung Veit’s Achillesschild auf Stein, Kaufmann von Kreuznach, das adrette Kerlchen mit Vollbart, Barett und hübschem Tenor, den er später auch im Cäcilienverein verwertete, skizzierte nach Spindlers, damals mit Begeisterung gelesenem „Jude”, während Weidenbusch, das ominöse Genie, einen großen Karton zeichnete: Prometheus von Cyklopen an den Felsen geschmiedet, und ebenso zeigte er uns Blätter aus seinem „Cid”, den er, wie Cornelius den Faust, im Stich erscheinen lassen wollte. Ich hatte verschiedene Zeichnungen von daheim mitgebracht: eine figurenreiche Fastnachtsscene mit äpfelauswerfenden Hanseln, plaudernde Nachbarn auf dem Hausbänklein, und was sich mir sonst in der Wirklichkeit zeigen wollte. In der jetzigen Umgebung hörte ich aber von Originalität der Komposition, neuen Gedanken und Motiven. Wie hätten gegen all das meine schlichten Baarerkinder aufkommen können! Also griff auch ich zur Kohle und komponierte und fixierte Zeichnungen höhern Stils.

Professor Hessemer’s Gunst genoß ich nicht lange, weil ich seinen trockenen geometrischen Vorlesungen und dem geometrischen Zeichnen nur wenig Geschmack abgewinnen konnte, was er bald heraus gefühlt haben mochte. Dessen ungeachtet suchte er dem saumseligen Schüler manchmal wieder einen beherzigenswerten Wink zu geben. So z. B. begegnete ich ihm einmal mit einem neuen Skizzenbuche in der Hand im Gange zu unsern Arbeitszimmern. „Sie haben da”, hielt er mich an, „ein neues Skizzenbuch! Zeichnen Sie jedes Blatt so, als sollte es zu einem bleibenden Zwecke dienen.” Ich befolgte die gute Lehre, so gut es gehen wollte. Meinem Bruder war dies Suchen und Haschen nach neuen Stoffen und Motiven, das Skizzieren und Komponieren — womit damals manch vielversprechendes Talent seine beste Kraft und Zeit verlor — erspart geblieben. Sein Lernen und Schaffen war zunächst aufs Notwendigste, auf die jeder Kunstausübung unentbehrliche Technik gerichtet. Und diese konnte er sich unter Zwergers Leitung, dessen Lehrsaal sonst ausschließlich angehende Kunsthandwerker, Stuccatore, Gelbgießer, Bautechniker u. a., die sich im Modellieren und Formen üben wollten, besuchten, völlig aneignen. Dabei zeichnete er charakteristisch mit leichter Hand in Veits Manier, und seine Entwürfe trugen, um ein Wort Binders zu gebrauchen, „das Gepräge anmutiger Erfindung.” Veit ließ bei der Wahl des Sujets und deren Ausführung Jeden frei gewähren. Nur zuweilen entschlüpfte ihm eine Bemerkung, aus der wir seine Ansicht entnehmen konnten. So z. B. hatte ein Schüler, der ein Bild à la Düsseldorf zu malen begonnen, verschiedene, von einem Freunde geliehene Studien von oder nach Lessing an seine Staffelei geheftet, als Veit herzu kam und in seiner lakonisch treffenden Art hinwarf: „Lassen Sie doch die Natur da weg — es ist ja doch keine!” Er war zur Zeit mit seinem großen Freskobilde „die Einführung des Christentums” beschäftigt. Wir Schüler kamen selten in diese Räume, der Meister schaffte bei verschlossener Thüre.

Als ich einst Sonntags frühe die Treppe zu unsern Zimmern hinan stürmte, begegnete ich Veit an der Thür seines Ateliers: „Nun, Lucian”, fragte er, „haben Sie denn auch schon die Messe besucht?” Da es just Meßzeit war und ich glaubte, er meine diese, sagte ich, daß ich mich um diese wenig kümmere. Ich sei im Begriff, einen gestern angefangenen Studienkopf fertig zu malen. — „Gut”, versetzte er mit mildem Ernste, der ihn so sehr charakterisierte, „aber man soll Gott mehr dienen, als den Menschen“. Zu sehr mit seinen eigenen, geistvoll durchdachten Schöpfungen beschäftigt fand Veit wenig Zeit, sich mit eigentlichem Unterrichte abzugeben. Dann war seine Art zu malen, das Kolorit gleichsam seelisch zu vertiefen, dem Anfänger nicht leicht beizubringen.

Schelble war der Ansicht, es könne einem Meister wie Veit nicht zugemutet werden, seine Zeit mit Unterricht geben zu zerstückeln. Und als Binder nach Frankfurt gekommen, bewog er seinen Freund Passavant, Mitglied der Administration, für dessen Anstellung einzutreten. Binder, den auch Veit sehr hochschätzte, war ein korrekter Zeichner, vorzüglicher Kolorist und guter Lehrer. Er kam von München, wo er mit Heß in der Allerheiligenkapelle thätig gewesen. In Frankfurt hatte er sich mit Glück dem Bildnisfache zugewandt. Seine Anstellung war jedoch keine definitive. Nicht einmal ein Atelier war ihm im Institute eingeräumt worden. Die Administration war, Passavant ausgenommen, eine zu engherzige, in allem mehr Hemmschuh als Förderung. Mitunter kam Besuch, namentlich von Düsseldorf her, als bedeutendster der genial veranlagte Alfred Rethel, welcher, obgleich er sich mit seinen „Rheinsagen” bereits einen Namen gemacht, sich in anspruchslosester Weise bei uns einführte.

Als der Vater, einer Einladung Schelbles folgend, einmal in die Mainstadt kam, wollte es ihm bei uns Malerschülern scheinen, als kämen wir vor lauter Studien nach Gips und an Freund Gliedermann nie zum Beginnen, und vor vielem Untermalen und Aendern nie zum Fertigmachen eines Bildes. Und gewiß, der Umstand, daß früher der Lehrling in der Werkstatt des Meisters diesem sogleich behilflich sein mußte, brauchbare Arbeit herzustellen, hat nicht wenig beigetragen, jenen bald möglichst zum praktischen Manne zu machen.

Ich hatte eine Zeichnung nach Goethes „Totentanz” entworfen , die ich, da ja jeder seinen Mißgriff machen muß, später in Oel malte. -Zu welcher später Herm. Kurz eine launige Geschichte fürs, Familienbuch geschrieben.

Weil aber der Vater fürs Märchen- und Sagenhafte sich nicht interessierte, oder ihm wenigstens doch eine gewisse Bedeutung unterlegen wollte, nahm er’s so, als gehöre der Laken dem Türmer und dichtete hiezu:

Thor! Wie magst du dich vor mir auf Turmund Bergeshöhen flüchten!

Ich komme nicht, dich zu vernichten.

Halt Stand!

Nicht dich,

Nur dein Gewand

Will ich!

In angenehmster Erinnerung ist mir das Haus Philipp Passavant, wohin wir Institutsschüler unsre Schritte oft lenkten, um seine Kunstsammlung zu bewundern. Mit größter Bereitwilligkeit führte uns dann, Mamsell Passavant, seine anspruchslose Schwester, die ihm, dem unverehlichten unabhängigen Manne, die Haushaltung besorgte, in das Zimmer, dessen Wände Overbecks schöner Karton „der Verkauf Josephs” — sein Oelbildchen, die „Auferweckung des Lazarus” eine Perle damaliger ideal-realistischer Kunstrichtung, ferner eine große Landschaft von Meister Koch in Rom, Zeichnungen von Fellner, K. Fohr u. A. schmückten. Auch ein geschnitztes Kruzifix von der Hand unsres Vaters fanden wir in Gesellschaft dieser Meister.

Provenance/Rights: Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Andres Kilger

Der Aufenthalt im Schelbleschen Hause, Eck der Schönen Aussicht, der Stadtbibliothek gegenüber, gehört zu meinen nachhaltigsten und liebsten Erinnerungen. Noch oft leiten meine Gedanken mich in das Zimmerchen mit dem Ausblick auf den zu jeder Tageszeit von Fischernachen belebten Strom und auf die Brücke, über welche jeden Mittag die Musik des im Deutschen Hause liegenden Oesterreichischen Regimentes mit Mannschaft auf die Hauptwache zog.

(Stahlstich von Wilhelm Lang nach Vorlage von Jakob Fürchtegott Dielmann)

Foto: Wikipedia

Das Schelblesche Haus war ein gastfreundliches; selten verlief ein Abend ohne Besuch. Zu den intimsten Freunden des Hauses zählten Chr. Eberhard und seine Frau, ebenso Schnyder von Wartensee, der heitere breitschultrige Mann im grauen Stußfrack, stets bereit, die Unterhaltung mit einem, in seiner Schwiezerischen Mundart vorgebrachten Scherz zu würzen. Zu den anhänglichsten Freunden des Hauses gehörten auch H. Weismann, F. Hauser und Philipp Passavant, Mitbegründer des Cäcilienvereins.

Aus frühester Zeit datierte das Freundschaftsverhältnis mit Geh. Rat von Willemer und dessen Frau, der bekannten geistreichen Freundin Goethes. Sie, welche mit enthusiastischer Liebe Schelbles Ideen teilte, hatte, auch als Sängerin, tätig mitgewirkt bei Gründung des Cäcilienvereins. (Festrede des Appellations-Gerichtsrats Dr. Echard beim 50 jährigen Jubiläum des Cäcilienvereins. Druck und Verlag von Mahlau und Waldschmitt 1868.)

Kamen wir Mittwoch abends aus dem Aktzeichnen, so nahmen wir den Weg an der Hauptwache vorbei zum Rauchschen Hause, in dessen Saal der Verein seine Proben abhielt. Xaver reihte sich dann jedesmal den Sängern an, während ich, oft der einzige Zuhörer, unter der Galerie Platz nahm. Während unsres drei-, resp. vierjährigen Aufenthaltes in der Mainstadt hatten wir, ohne bei befreundeten Familien eingeladen zu sein, selten einen Abend außer dem Hause zugebracht.

Kalotypie Notiz auf dem Abzug: „street at Frankfort, gloomy day, 32 minutes in camera“ Hinweis: Talbots Abzug ist höchstwahrscheinlich seitenverkehrt. Der 1891 abgerissene Russische Hof befand sich auf der Nordseite der Zeil, siehe dazu auch ein Foto von Mylius, die Katharinenkirche hingegen auf der Südseite. Die Zeil verläuft in ost-westlicher Richtung zur Hauptwache; es ist von der Zeil aus daher nicht möglich, die Katharinenkirche rechts (nördlich) vom Hauptwachengebäude sehen.

Foto: Wikipedia

Onkel Schelble war der Ansicht, es sei für uns die Zeit des Lernens und Studierens, womit das urgermanische Kneipen mit nachfolgendem obligaten Katzenjammer nicht stimmen wolle. Auch er ging abends selten zu einem Glase Bier, und nur ins „Stift-, wohin auch Freund Eberhard, Beit, Binder, der Landschaftsmaler Thomas, zuweilen auch Zwerger u. A. kamen. Von Haus hatten wir unsre Grammatiken und Lesebücher mitgenommen, nach dem Willen der Tante auch wieder Unterricht im Französischen genommen, zuletzt aber die alte und neue Gelehrsamkeit in die Judengasse getragen und an einen Trödler verschächert. Das Durchwandeln dieser engen dunkeln Gasse, mit ihren hunderterlei Seilschaften in und vor den Häusern, altpatriarchalischen Gestalten und Trachten hätte vorzügliche Studien geboten zu Bildern a la Rembrandt, einem Altertümler aber Gelegenheit zu wohlfeilen antiquarischen Einkäufen, die heutzutage ein ansehnliches Kapital repräsentieren würden.

Im Schelble’schen Hause wurde, außer den gewöhnlichen Unterrichtsstunden, selten musiziert. Als Mendelssohn einmal auf Besuch gekommen, hatten wir Gelegenheit gehabt, seine Meisterschaft im Orgelspiel zu bewundern, in der Paulskirche, wo er vor einem engern Kreise Eingeladener Bachsche Fugen exekutierte. Nach Hause gekommen, empfing ihn das Schelblesche Dienstmädchen, ein unverfälschtes Kind vom Lande, mit einer Empfehlung von Frau von Knüppel (v. Schlegel, der Mutter Veits – Dorothea Friederile von Schlegel, Tochter Moses Mendelssohns, geb. 24. Okt. 1763 zu Berlin, gest. 3. Aug. 1839 zu Frankfurt a. M.; heiratete 1779 den Bankier Simon Veit, trennte sich von ihm und ließ sich mit Friedrich v. Schlegel trauen, nach dessen Tode sie 1830 nach Frankfurt Übersiedelte. ) und sie lasse ihn abends zum Tee bitten.

Aus: https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musikstueck-der-woche/article-swr-16198.html

Wollten wir uns wiedermal von Althüfingen unterhalten, so suchten wir unsere Landsleute, Vetter Xaver Gleichauf (vielleicht ein Bruder von Rudolf Gleichauf 29.07.1826, ein Sohn vom Amtsaktuar Franz Josef Gleichauf?) und Math. Tröndle auf, beide Schüler (auch eifrige und begabte Zeichenschüler) unsres Vaters. Ersterer hatte sich bei Schelble zum Musiker ausgebildet, Tröndle schon in Hüfingen zum Steinmetzen — dauernd jetzt beschäftigt in der Werkstatt des Bauunternehmers Rust. Doch war ihm da wenig Gelegenheit geboten, sein ganzes können zu bethätigen, indem bei Neubauten das Ornamentale, Friese, Gesimse rc. fast ausnahmslos in Gips hergestellt wurde. Es war die Nachwirkung der nüchternen oder Empirezeit, wo auch bei Zimmereinrichtungen, Möbeln rc. der Hobel ausschließlicher Faktor war.

Matthäus Tröndle (23.10.1803-?) Steinhauer in Frankfurt am Main war mit Johanna Susanna Pracht aus Frankfurt verheiratet (22.12.1830 Heirat in Hüfingen) und hatte 10 Kinder.

Zwei andre aus der vaterstädtischen Zeichenakademie hervorgegangene Künstler waren der Maler Auer und sein etwas jüngerer Landsmann Durler. Ersterer, der Sohn des Hirschwirts in Hüfingen, hatte sich bei Seele in Stuttgart zum Porträtmaler ausbilden wollen, sich jedoch der strengen Zucht des Meisters frühe schon entzogen, wie sein Landsmann Zwerger, damals im Atelier Danneckers beschäftigt, zu erzählen wußte: Eines Tages war der Freund zu ihm gekommen mit dem Gesuch, ihm doch seinen neuen Frack zu leihen zu einer Fahrt nach Ludwigsburg, wo er einer Hinrichtung beiwohnen wolle. Zwerger entsprach seiner Bitte, hat aber ihn — den neuen Frack — nie mehr zu sehen bekommen.

Hirschwirt Auer: Augustin Auer (1770 Tengen-1837) und Magdalena Fritschi (1762-1832) hatten 9 Kinder. Darunter der Portraitmaler Franz Josef Auer (04.05.1796-08.11.1832).

Franz Josef Durler (*12.04.1806 Lehrer in Neuhausen bei Engen und Gewerbelehrer in Rastatt) hatte mit Anna Maria Haller (*04.10.1800) drei Kinder:

Josef Durler (1829-14.04.1867 Bildhauer in Wiesbaden) und Max Durler (1831-07.06.1858 Litograph in Mühlhausen bei Wiesloch)

Nach Jahren war der leichtlebige Künstler (Franz Josef Auer) kränklich in die Vaterstadt zurückgekehrt, wo da und dort in einer Stube noch lange ein von seiner Hand gemaltes Miniaturporträt zu sehen war. Von Durler (Franz Josef Durler) hörte ich in Rastatt noch oft erzählen, wo er als erstmaliger Gewerbeschullehrer in gutem Andenken stand. Von seiner Kunstbetätigung zeugten lithographierte Stadt-Ansichten und Zeichnungen nach Stichen alter Meister, die er unter Freunden auszuspielen pflegte. Ein Gönner von ihm war der Geistliche Rat, Professor Grieshaber, in dessen Auftrag er unter anderm auch das Plafondgemälde der Schloßkirche zu Rastatt in Tuschmanier kopierte. In die Windsbraut 1848/49 hineingerissen, endete er als Flüchtling beim Untergang des Schiffes, das ihn nach dem Land der Freiheit hätte bringen sollen.

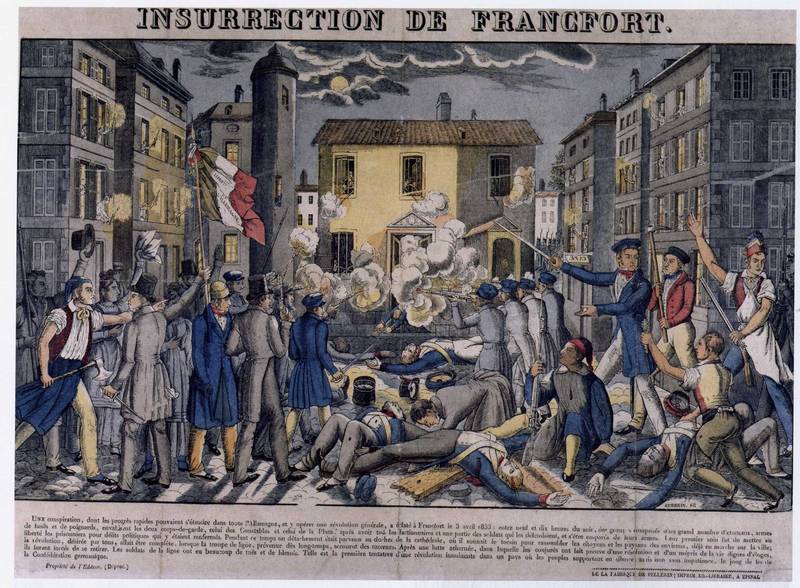

In das vielseitige, nach außen hin aber wenig bewegte Leben unseres Frankfurter Aufenthaltes tönten bald auch schrille Mißklänge politischer Geschehnisse. Mit dem Rufe auf der Straße: Die Liberalen stürmen die Hauptwache waren eines Abends die Bewohner der freien Stadt aus ihrer Ruhe und Behaglichkeit geschreckt worden. Es galt, wie bekannt, zunächst den Sitzen der Herrn in der Eschenheimer Gasse. Das über die festgenommenen studentischen Tollköpfe verhängte, jahrelange heimliche Gerichtsverfahren, von dem nur zuweilen ein Schein gleich dem einer Blendlaterne in die Oeffentlichkeit drang, war nichts weniger als geeignet, die bundestägliche Justiz populär zu machen. Und als eines Morgens — wir befanden uns just auf dem Wege zum Städelschen Institut — einer dem andern in den Straßen zurief: Sie sind durch heut nacht! und die Leute in Gruppen vor der Konstablerwache standen und zu den Käfigen hinauf schauten, an welchen die Stricke, an denen sie sich herabgelassen, noch zu sehen waren, und es hieß, draus im Weiher beim Bethmannschen Garten habe man die Fußstapfen der Flüchtlinge entdeckt — da war unter der nach hunderten zählenden Menge gewiß nicht Einer, der ihnen nicht von Herzen glückliche Reise gewünscht hätte.

Zu den Freunden des Schelbleschen Hauses gehörte Bunsen, Vorstand eines vielbesuchten Erziehungsinstitutes, wohin Xaver und ich zuweilen kamen, um im Speisesaal die Cornelianischen Nibelungen in Betracht zu nehmen, oder mit den Zöglingen und ihren Lehrern einen Ausflug zu machen. Bunsen, ein Liberaler der alten Schule, der in seinem pädagogischen Bekehrungseifer dem Bilde glich, das Goethe in Dichtung und Wahrheit von seinem Freunde Basedow entwirft, hatte einige Jahre vorher bei einem Besuche des Schelbleschen Ehepaares in Hüfingen mit unserem Vater Freundschaft geschlossen und nachher ihm durch Frankfurter Damen, die gelegentlich einer Reise ins Berner Oberland Hüfingen berührten, als Beweis, daß nicht gefeiert wird, ein Päcklein politischer Flugschriften zur Verbreitung zugeschickt, womit sich der Vater, aller politischen Agitation abhold, aber nicht befassen möchte. Ein Bruder Bunsens war dann richtig auch einer der Hauptbeteiligten beim Krawall an der Hauptwache, dem es aber noch rechtzeitig gelang, sich aus dem Staub zu machen.

siehe Wikipedia

Zu Goethes -Dichtung und Wahrheit konnte uns die freie Reichsstadt noch ziemlich unverändert die Scenerie vergegenwärtigen. Das Exemplar kam aus der Bibliothek des Rats von Willemer und war mit einer Menge von Bleistiftvermerken bezeichnet. Bekanntlich schriftstellerte der Herr Rat selbst auch viel. Und man erzählte sich, wenn er wieder eine neue Auflage seiner unverkauften Werke veranstaltet, habe er’s seiner Frau mitgeteilt: Denke dir, liebe Marianne, wir haben schon wieder eine Auflage erlebt! Seine Schriften, meist humanistisch-pädagogischen Inhalts, hatten den Weg auch in des Vaters Bücherschrank gefunden. Ich erinnere mich indes nicht, daß sie viel gelesen worden wären. Abgesehen vom Städelschen Institute geschah in der Vaterstadt Goethes für bildende Kunst noch wenig. Die Saat, die König Ludwig ausgestreut, war, wie allerwärts außerhalb Münchens, eben erst im Reimen begriffen. Zwerger z. B. hatte während unsres Aufenthaltes am Main nicht einen Auftrag erhalten und zu seinem Hirtenknab, unstreitig sein bestes Werk, keinen Käufer gefunden. Er wanderte nach England.

Wikipedia

Wikipedia

Doch gab es immer einzelne Liebhaber, die, wie Städel und Passavant, ihren Mammon in löblicherer Weise anzulegen wußten, als in Papieren an der Börse. Ein solcher war meines Wissens auch Bankier Finger, Kassier des Kunstvereins, der sich eine wertvolle Sammlung alter Niederländer angelegt hatte. Ende fünfunddreißig war mein Bruder einer Einladung Schallers gefolgt, in dessen Atelier in München einzutreten. Gelegentlich einer Reise, die Onkel Schelble zur Kräftigung seiner angegriffenen Gesundheit nach Gastein unternommen, wobei wir ihn bis München begleiten durften, hatten wir Schaller, den Landsmann Binders, kennen gelernt. — Die Badekur hatte den erwarteten Erfolg nicht gehabt; im Sommer 1836 sah der gute Onkel sich genötigt, aller Tätigkeit zu entsagen und sich nach Hüfingen in sein von ihm mit so großem Interesse gegründetes Landgütchen zurückzuziehen.

Ich war so lange noch in Frankfurt geblieben, um das Fortschaffen der Möbel überwachen zu können. Felix Mendelssohn war gekommen, die interimistische Leitung des Cäcilienvereins zu übernehmen.

Foto: Wikipedia

Nach einem mit den Freunden auf der Sachsenhäuser Warte gehaltenen Abschiedstrunk bestieg ich den Omnibus nach Darmstadt, um von dort — wie sich’s damals bei jungen Leuten von selbst verstand — zu Fuß weiter zu pilgern, den Heimatbergen zu. Heinemann war mir bis Böhrenbach entgegen gekommen. Von Zeit zu Zeit hatte er uns von seinem Kunftstreben Nachricht gegeben, als Probe einmal auch das Bildnis unsrer Schwester in der Schappeltracht der Baar gesendet. Anfänglich wollte er Schildmaler werden bei Dilger in Neustadt, einer der Werkstätten, in welchen sich im Lause der Zeit eine fire Technik ausgebildet hatte, die vollständig genügt hätte, den ebenso praktischen wie charakteristischen, hell lackierten und bemalten, “Schild” der Schwarzwälderuhr artistisch weiter auszubilden.

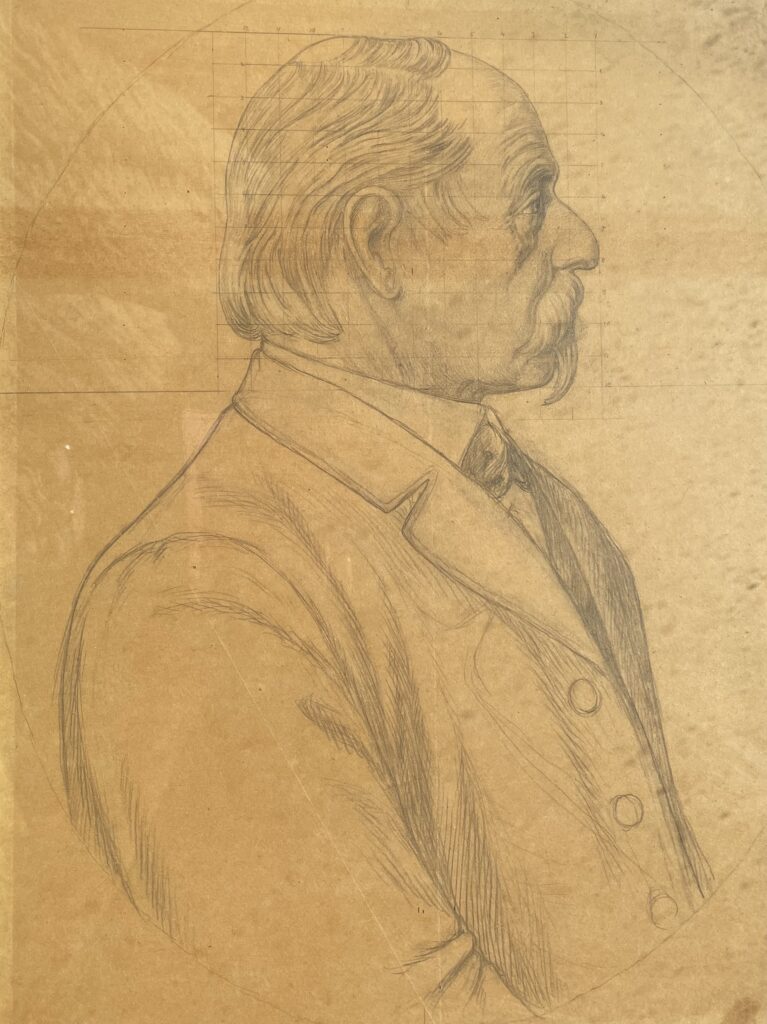

Nach des Meisters baldigem Tode hatte sich Heinemann bei Keller in Donaueschingen dem lithographischen Fache zugewandt. Bei seinen Eltern in Hüfingen wohnend und jeden Tag den Weg hin und her machend und ausschließlich mit schriftlichen Arbeiten, Tabellen und Impressen beschäftigt, war es ihm nur in freien Stunden vergönnt, Porträts nach der Natur zu zeichnen – und wie viele und treffliche hat er auf Stein gezeichnet, unter andern eins von W. Rehmann und ein frühestes von Scheffel als Eyceist.

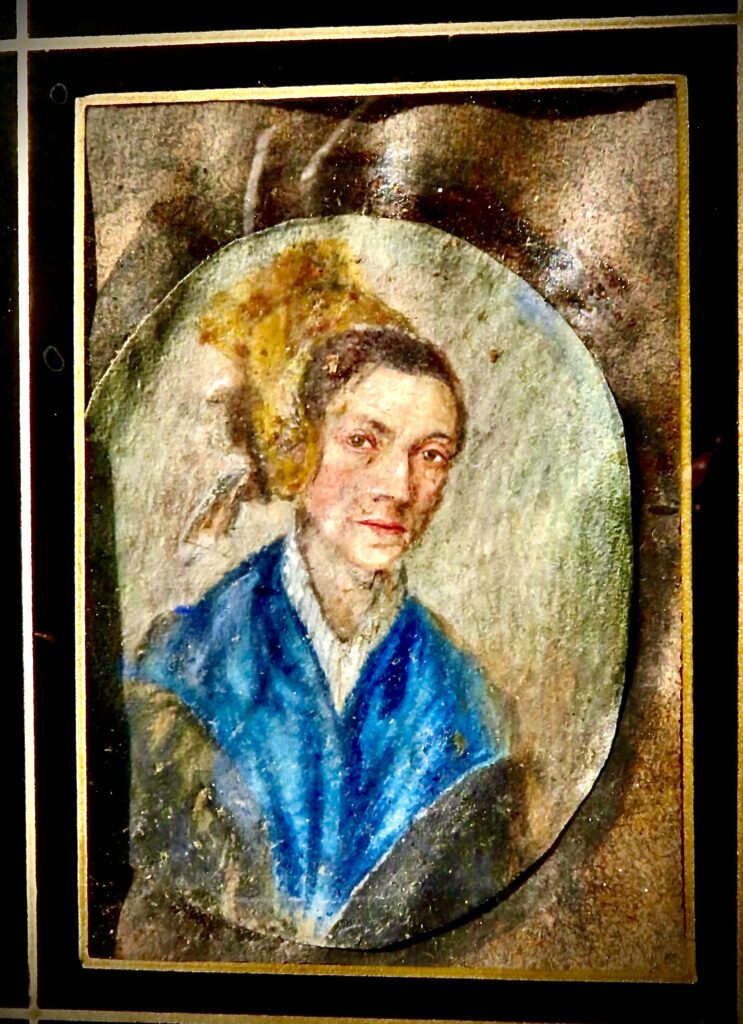

Im elterlichen Hause war unterdessen manche Wandlung eingetreten. Das rege Leben im obern Stock war zum Stillleben, der gute Großvater von seinem Tagewerk abberufen worden. Nur der Großmutter (Katharina Schelble geborene Götz) hatten die Jahre scheinbar nichts anzuhaben vermocht. Stets saß sie von Morgen bis Abend noch an der Kunkel. Am Sonntag vor dem Gottesdienst kam regelmäßig der Vetter Galli (Gallus Götz 21.10.1757-29.11.1840)- ihr Bruder, groß und hager, mit einem Gesicht, charalteristisch wie der beste Holzschnitt Dürers, um den Kaffee bei ihr einzunehmen. Und da sie selbst nicht mehr zur Kirche gehen und auch nicht mehr lesen konnte, mußte ihr immer Eins von uns das sonntägliche Evangelium vorlesen; denn aufrecht wie ihre Gestalt war ihr religiöses Bekenntnis, von dem sie kein Jota abging; aber keine Betschwester, die meint, mit dem fleißigen Kirchenbesuch seis abgetan. Kam je eine solche, ihr Nachteiliges von andern zu hinterbringen, so sagte sie: Ich will nichts hören, es hat jedes gnug vor der eignen Tür zu kehren! Eine Freude für sie war, wenn nachmittags der „Nepomuk und die Molly– (Johann Nepomuk Schelble und seine Frau) kamen. Aber auch sie waren immer viel in Anspruch genommen mit Einrichtung und Verbesserungen ihres Hauses und Gütchens. Die Großmutter stammte aus der Hofbauernfamilie Götz, deren Haus in der Vorderstadt noch ganz die mittelalterliche Bauart zeigte und auch eine allerdings trübselige geschichtliche Bedeutung hatte, insofern als die Scheuer der Hauptschauplatz war des gräuelvollen Blutbades vom Jahre 1632 beim Ueberfall der Stadt durch Württembergisches Kriegsvolk.

Der Vater machte jetzt wenig Gebrauch mehr von seiner Kunstbegabung. Der Schlüssel zur Werkstatt hing oft wochenmonatelang unberührt am Nagel; und wenn ich ihn je einmal zur Hand nahm und hinab ging, schauten mich Cicero, Adonis, Hertules, Dacchus et Comp. — Bildhauer Brunner’schen Angedenkens — die ich vor meinem Abgang nach Frankfurt so schön auf Tonpapier gezeichnet — von ihren bestaubten Schäften herab wehmütig und verlassen an.

Kam der einst so kunsteifrige Besitzer aus der Schule heim, so nahmen ihn schon wieder andere Sorgen und Mühen außer dem Hause in Anspruch. Er hatte ein Gipslager auf der Gemarkung entdeckt und an der Breg eine Dunggipsmühle, und in Verbindung mit seinem tätigen Schwager Nober am „Kännerbach“ eine Wollespinnerei errichtet, wozu später noch an der Breg Cement- und Schwarzkali-Fabritation kam. Die Standesherrschaft wie auch der damalige Gemeinderat waren den Unternehmungen im wohlverstandenen Interesse der Allgemeinheit fordernd entgegen gekommen.

Vaters Werkbank in der Wohnstube glich jetzt einer bunt durcheinander gewürfelten Mineraliensammlung, zu welcher die ganze Umgegend Beiträge geliefert hatte. Im Umgang mit Hofrat W. Rehmann und Oberforstinspektor Gebhard, sowie als aktives Mitglied des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen (Baarverein), hatte er sich geognostische Kenntnisse erworben, um welche ihn, wie Professor Fickler sich ausdrückte, mancher Professor hälte beneiden können. Nicht gleichen Schritt mit seinem Unternehmungseifer hielten aber die pekuniären Erfolge; das fortwährende Verbessern und Aendern der Werke nahm die beschränkten Mittel allzusehr in Anspruch; dazu kam noch der Betrieb durch fremde, nicht immer ganz zuverlässige Leute. — Und somit floß jetzt das Leben im elterlichen Hause nicht mehr in ruhigem geregeltem Gang dahin wie früher.

Aber auch die Amtsstadt zeigte die ehemalige Physiognomie nicht mehr so ganz. Der Zeitgeist hatte manchen Zug bereits verwischt oder verdrängt — wenn auch nicht in der Weise, wie der hinkende “Hafnerkaspar” finden wollte: es habe kein Bürger mehr den richtigen bürgerlichen Gang, — ja wenn er Rock gesagt hätte, den dunkelblauen langen Tuchrock (von Spöttern Zehenklopfer genannt) mit umgelegtem Kragen und Knöpfen statt Hasten, wodurch sich der Handwerksmann vom Bauer unterschied. Auch der Bauer hielt nicht mehr so zäh am Alten fest. Nur die Bäurin schritt sonntags noch im vollen Staat mit weißlackiertem Strohhut, gesticktem Goller, Fürstecker und silbernem Gürtel zur Kirche, während vielleicht das Töchterlein den Tag kaum erwarten konnte, wo es sich die leichtere Modekleidung aneignen dürfte.

Den umgekehrten Fall, die Verwandlung eines ,Rockmeidli- in ein Juppemeidli, habe ich nur einmal dahier beobachtet. Vor wenig Jahrzehnten hätten die alten Wallfahrtskapellen mit ihren vielen Votivtafeln Gelegenheit geboten zu Trachtenstudien, aus welchen zu ersehen gewesen, wie manche jetzige Tracht nur noch ein Rest der alten ist. Gleich wie die Landestrachten mehr und mehr verschwinden, so wird von altem Herkommen, Sitten und Bräuchen, bald nicht viel mehr übrig sein.

Hat doch selbst Frau Fastnacht ihr eigenartiges Gewand zum Teil schon abgelegt, indem sie in Stadt und Dorf in Gestalt von allen möglichen Trauer-, Schau- und Lustspielen programigemäß über die Bretter geht. Daß trotzdem aber die humoristische Volksdichtung, die ihren Stoff dem alltäglichen Leben entnimmt, immer lustig noch die Pritsche schwingt, davon lieferte der diesjährige Karneval dahier einige recht gelungene Proben. Und auch der Hansel oder Heine-Narro hat stets noch sein Recht behauptet. — Ob er seit alter, d. h. mittelalterlicher Zeit, im Baargau schon heimatberechtigt, möchte schwer zu entscheiden sein. Die Chronisten melden meines Wissens nichts davon. Nur soviel ist anzunehmen, daß er, ähnlich dem Schem- oder Schönbartlaufen; immer nur in stadtbürgerlichen Kreisen, nie aber auf dem Lande, in einem Dorf oder Landsitz, sein Wesen getrieben habe. Aus sehr alter Zeit stammt seine Tracht. Denn schon im Parsival lesen wir, daß die besorgte Mutter dem Söhnlein ein bunt bemaltes Narrenkleid habe anfertigen lassen, um damit seine Herkunft zu verbergen. Auch die Kapuze mit dem Fuchsschwanz (doch ohne den in Villingen gebräuchlichen Halstragen, der viel jünger ist) beweist sein uraltes Herkommen; denn weniger die Metallschelle, die ja auch Vornehme an ihrer Kleidung trügen, als vielmehr die Zier Meister Reinecke’s war das Attribut des Schalksnarren, weshalb sie auch an der weiland Bühler Narrenchronik prangte.

Der Hansel betrug sich übrigens nicht immer so harmlos und gefällig wie jetzt. Er war gefürchtet seiner bösen Zunge wegen und der rücksichtslosesten Lust am “Strälen“. Und wenn er, umtollt von einem Schwarm Gassenbuben, vor einem Hause Posto gefaßt, und diese das eingelernte Liedlein anstimmten, wurde oben das Fenster rasch zugemacht und das Vorhänglein zugezogen. Auf dem Speiszettel einer rechtschaffenen Fastnacht standen Leckerbissen vom hausgeschlachteten Säulein obenan. Erst am Aschermittwoch gab man dem Stockfisch, und allenfalls „gschlampeten” Schnecken die Ehr. Abends fanden in den meisten Wirtschaften Fastenessen statt, an welchen sich in der Regel nur Eheleute beteiligten. Eingeleitet wurde die Fastnacht (sowie die Kirchweih) Sonntags mit einem Ball, dem nie ein Essen fehlen durfte, zu welchem eine Liste zirkulierte. Es hatte das Gute, daß, im Gegensatze zum gewöhnlichen Tanze, auch ältere und verheiratete Leute sich einfanden, wodurch der Abend mehr den Charakter des Familiären und Gemeinsamen erhielt.

Aktive und Passive mit statutengemäß bedingtem Zutritt gab es damals noch nicht, beim Cäcilienball nur insofern, als von Kirchenchor-Mitgliedern gut einstudierte hübsche gemischte Chöre und Lieder zum Vortrag gebracht wurden.

Auch Xaver war von München zurückgekommen. Im Atelier Schallers hatte er, obgleich im Steinarbeiten nicht geübt, resolut zu Hammer und Meißel gegriffen und nach Schallers Modell die Holbeinstatue für die Pinatothek in Stein ausgeführt. Im Lehrsaal Zwergers war er bis in die letztere Zeit der einzige Schüler gewesen, der sich ausschließlich der Plastik widmete. Zu den jüngern Fachgenossen, mit denen er jetzt verkehrte, zählte vor allen Hähnel (später Professor in Dresden). Entwürfe, die er mir von seiner Tätigkeit als Mitglied eines Komponiervereins zuschickte, ließen ein frisches, freudiges Schaffen erkennen. Jetzt, nach kurzem Verweilen in der Vaterstadt, hatte er das Glück, an Fürst Karl Egon zu Fürstenberg einen Mäcen zu finden. Der erste bedeutende Auftrag betraf die Donaugruppe für den fürstlichen Park, wozu er das Modell in München fertigen sollte.

Im Gesellschaftshause Frohsinn hatte er Atelier und Wohnung gemietet; und ein glücklicher Gedanke war es den Kunstheros Cornelius um einen Besuch zu bitten. Und er kam oft, der kleine große Mann mit dem Blicke des Adlers, und nicht nur mit Worten, auch mit genial hingeworfenen Bleistiftstrichen suchte er den jugendlichen Modelleur auf die Erfordernisse monumentaler Plastik ausmerksam zu machen. Wozu mir in Frankfurt die Anregung gefehlt, das tat ich jetzt wieder, indem ich ein Bild aus dem Leben malte. Hierauf begab auch ich mich ebenfalls nach München, wo ich im „Frohsinn, den auch Schaller und Bildhauer Eduard Wendelstädt, Sohn des Inspektors am Städelschen Institut, bezogen hatten, mich einquartierte. (Das bedeutendste Werk dieses talentbegabten, frühe verstorbenen Künstlers ist die Statue Karls des Großen auf der Mainbrücke zu Frankfurt.)

Unser Schaffen und Streben war im besten Zuge, als uns, wie ein Blitz aus heiterem Himmel — denn er hatte sich ja in anscheinender Besserung befunden — die Nachricht vom Tode Schelbles traf. Es war ein neblig trüber Dezembertag, als wir, mit zwei Schweizer Fruchthändlern die einzigen Passagiere, von Lindau aus über den Bodensee hin fuhren.

Der fürstliche Protektor hatte meinem Bruder ein Atelier im Schloß zu Hüfingen herstellen lassen. Und es zeugt gewiß von seltener Zuversicht und Tatkraft, daß er die über 10 Fuß hohe Gruppe, von seinem getreuen, Seppele (Jos. Billinger), den er eigens dazu geschult, in Punkten gesetzt, eigenhändig in Stein ausführte. Während diese Arbeit mehr und mehr der Vollendung entgegen ging, zeichnete und malte ich viel nach der Natur im Freien. Und ist auch die kornreiche Hochebene für den gewöhnlichen Touristengeschmack keine eigentlich pittoreske, so ist sie doch nicht ohne idyllischen Reiz, namentlich für den, dem sie von der Heimatluft umweht entgegen tritt. Ein schöner frischer Juni- oder Julimorgen, zugebracht an den umbuschten Wiesenufern der Breg, im Tannenrauschen des Wolfbühls, oder unter den alten Föhren des Hölensteins, war an sich schon eine Studie.

Und darin besteht ja der Wert einer solchen Skizze, daß sie uns immer wieder vergegenwärtigt, was wir dabei gedacht, gehofft und geliebt und manches Beengende im Verkehr mit der Natur vergessen gaben. Ungleich mehr malerische Einzelheiten boten die nahen Schwarzwaldteile mit ihren Hütten und Höfen, Milchhäuslein und Brunnen, felsigen Schluchten und weltentlegenen Einsamkeiten und billigen was doch auch zur Schönheit einer Gegend gehört – billigen Wirtszechen.

Hotels gab es noch keine auf dem Wald. Schwarzwald war zu jener Zeit noch eine unbekannte, sozusagen noch nicht entdeckte Gegend. Es brauchte einer nicht gar weit her zu sein, um zu glauben, es wären da oben in den kaum ein paar Wochen des Jahres schneefreien Wäldern und Einöden häufig noch Bären und Wölfe anzutreffen. Der Strom müßigen Touristenvolkes war noch nicht hier, in die tannenumschlossenen grünen Täler und auf ihre luftfrischen Höhen gelenkt worden. Einen mobilen, stizzierenden und notierenden Kollegen getroffen zu haben, entsinne ich mich nicht, wohl aber einmal einen Gensdarmen in einem Dorfe gegen Freiburg hin, der dem Skizzisten strengstens bedeutete, ohne polizeiliche Erlaubnis sei es im Lande niemanden gestattet, ein Haus oder einen Berg abzuzeichnen, und der just des Wegs daher wandelnde Ortsvorstand bestätigte es in seiner sabbatlichen Weinfeuchte.

Von Hüfingen aus hatte ich schon einmal die Badische Residenz und den Galeriedirektor Frommel besucht, der mir einen Auftrag gegeben, welcher aber nichts getragen hatte. Als ich jetzt wieder hinkam, wollte er mir nicht raten, in Karlsruhe zu bleiben. Unser Land ist klein und kein günstiges Terrain für Kunst sagte er, und riet mir, um ein Stipendium aus dem Fonds für Künste und Wissenschaften einzukommen und nach München zu gehen; er wolle das Gesuch unterstützen. Also strebte ich wohlgemüt wieder den Ufern der Isar zu, da mir das Stipendium richtig zukam. Es lagerte eine herbstlich angehauchte Atmosphäre über der Kunstwelt Isar-Athens. Von Cornelius hieß es, er beabsichtige die Baierische Metropole zu verlassen. Mit ihm und seinen unvergänglichen Schöpfungen schloß die unter dem großen Mäcen König Ludwig erblühte Kunstperiode ab, Es war ein Uebergang, aber kein tatsächlich ermutigender. Die neue Aera sollte ja erst später, aber nicht von Innen, von Paris und Belgien herkommen; statt des bisherigen Idealismus — Naturalismus bis zum nüchternsten Modellismus.

Ungeachtet dessen muß zugegeben werden, daß die frühere Zeit für die jüngere Generation nicht immer förderlich gewesen ist. Die von König Ludwig ins Leben gerufene deutsche Kunst war vorzugsweise eine monumentale, oder doch wenigstens dahin gerichtete. Aber wie viele, die Beruf und Neigung hiezu nicht in sich fühlten, oder wenn es der Fall gewesen, keine Aussicht hatten, ähnliche Aufträge zu erhalten, mußten auf halbem Wege stehen, d. h. zurückbleiben. Wie in Frankfurt war auch an der Akademie in München zur Ausbildung in Genremalerei keine Gelegenheit geboten. Beim akademischen Studium wurde zu viel Gewicht aufs Komponieren und (Karton-) Zeichnen gelegt und zu wenig aufs Malen und die koloristische Wirkung Bedacht genommen — daher verhältnismäßig wenige ein Staffeleibild malen lernten. Im übrigen war es noch ganz das alte, gemütliche München, der schwarze Adler der erste Gasthof mit einem Comfort, wie er heute kaum einem Gasthof dritten Ranges genügen würde. Das erste Cafe war das Dillmetz’sche, ein gutes auch das Melcher’sche und ein kleineres, aber nicht minder beliebtes, das von Fink, einem gebürtigen Donaueschinger, unweit der Frauenkirche. Wollte einer wiedermal mit einem Trunke süßer Bacchusgabe sich gütlich tun, so lenkte er seine Schritte dem von Künstlern vielbesuchten -Englischen Kaffeehaus zu; und sonntags früh konnte es vorkommen, daß man in Gesellschaft eines Freundes dem Englischen Garten zusteuerte, um bei einer Tasse Mokka, oder gar schon bei einer schäumenden Halben der dienenden Menschheit, Kellnern und Kellnerinnen, Ladendienern und Dienerinnen zuzuschauen, die auf offenem Podium zu den Rhythmen eines Strauß’schen oder Lanner’schen im Tanze sich wiegten. Abends aber saß man behäglich in der “Schießstatt” beim Maßkrügel, ohne zu ahnen, wie bald sie vom Schienenstrang und seinem Bahnhof erfaßt und weggefegt werden sollte.

Es bestand dort ein zwangloser Künstlerstammtisch, an welchem ich, an Schaller mich anschließend, die rühmlichst bekannten Kupferstecher Merz, Thaeter, Gonzenbach, Hofmann und Schütz und die Maler Albert Zimmermann und Bruckmann kennen lernte. Zimmermann, der mir zuweilen von seinen Landschaftsstudien zum Kopieren gab, malte damals seine Jahreszeiten auf Kreidegrund, jede in Form und Farbe ein der Natur abgelauschtes Gedicht mit Staffagen aus der altgriechischen Welt. Aehnlich Treffliches glaubte ich in Rottmanns, von ebenso echtem Naturgefühl wie virtuoser Technik zeugenden Freiken unter den Arkaden zu finden.

Aergerlich war mir’s nur, eine derselben, die “Beroneserklause” durch die an der Rückwand angebrachte Wasserleitung des Café Tombosi durchfeuchtet, und allmäligem Verderben ausgesetzt zu sehen. Da sich niemand darum kümmerte, wollte ich es tun durch einen kurzen Hinweis im Tagblatt. Freund Discher, Architett aus Pest, beförderte das lakonische Schriftstück in die Druckerei, und des andern Tages begab er sich zur Zeit, wo der kaum handgroße Residenzmoniteur ausgetragen wurde, als Gast ins betreffende Lokal, um sich am Verdrusse des Besitzers und seiner Stammphilister zu weiden. Item — es half, die Leitung mußte sogleich entfernt werden.

Den Mittagstisch im Stachus besuchten ebenfalls Künstler, die — meine Wenigkeit ausgenommen — sich bereits einen Namen gemacht: Schaller, Chr. Morgenstern, D. Fohr, Koch, Mitarbeiter Schraudolphs in der Pasilika, Mende, Architekt Kayser aus Frankfurt und mehrere Dänen; als Passanten der von einer Studienreise aus Tyrol zurückkehrende Landschafter Schirmer und die Dichter Klemens Brentano und Andersen, der vielgepriesene Märchenerzähler. Ersterer kam in Begleitung eines jungen Mannes, mit dem er sich, offenbar nicht im rosenfarbigsten Humor über die Münchner Kunst und ihren königlichen Protektor unterhielt. Andersen war gekommen, seine Landsleute zu besuchen.

Auch Emil Rehmann lernte ich da kennen, den Neffen und Nachfolger des fürstlich Fürstenbergischen Leibarztes Wilh. Rehmann, und diesem in allem so ähnlich, in vielseitig wissenschaftlichem Streben, wie in edler Selbstlosigkeit, die ihn nicht dazu gelangen ließ, sich Schätze anzuhäufen. Er war auf einer Ausbildungs-Reise begriffen. Der bestgelaunteste der Tafelrunde war allezeit Morgenstern, der, wie er mit so vielem Humor zu erzählen wußte, einstmals in seiner Vaterstadt Hamburg beinahe keine Wohnung gefunden hätte, weil ihm kein Eigentümer habe gestatten wollen, in einem der Zimmer die großen Fenstervorhänge zu beseitigen. Es konnte aber einem Musensohne ähnliches auch an der Isar passieren, z. B. in der Lerchenstraße, wohin ich eines Tages ging, ein ausgeschriebenes Zimmer in Augenschein zu nehmen, Eigentum eines altbürgerlichen Ehepärleins. Sie schloß auf, und er kam in Schlafrock und Pantoffeln aus dem Nebenzimmer gewatschelt. Beide konnten das Zimmer mit seinen Bequemlichkeiten nicht genug anpreisen. Nun es gefiel mir, und da der Preis ein mäßiger, sagte ich zu, nächster Tage schon einziehen zu wollen. „s is recht, bester Herr, schmunzelte der behäbige Herbergsvater, kam es nu. Sie wern mit allem zfrieden sein. — Das Licht ist gut, da am Fenster werde ich meine Staffelei hinstellen Staffel — ja, san’s denn e Molerz, stötterte er entsetzt heraus. Und „e Moler?- wiederholte sein Ehgespons in gleicher Tonart. — Versteht sich— „Na, do is es nir — das hättens uns glai sagen sollen. —Jesses na, do is es nir! ka Red dervol- fiel sie hitzig ein. Und als ich lachend ging, mit der Drohung, meine Sachen dennoch herbringen zu lassen, sie hätten mir ja’s Wort gegeben, schlossen und riegelten sie die Thüre vorsichtig hinter mir zu.

Mit Schütz war ich näher bekannt geworden. Er stach zur Zeit die Odyssee von Genelli, den er nebst Cornelius und Schwind vor allen hoch auf den Leuchter stellte. So wie Genelli in seiner Kunstrichtung dem veränderlichen Zeitgeschmacke nicht das geringste Zugeständnis machte, so waren auch die pekuniären Verhältnisse des genialen Mannes stets äußerst knappe, so daß es seiner Frau nicht selten am nötigsten Kleingeld gemangelt haben soll, den Wochenmarkt zu beschicken. “Was nützt das viele Schaffen” schrieb er einmal seinem Freunde Schwind nach Karlsruhe, “es kauft’s ja doch niemand, muß ich immer nebenher denken. “

Auch Schütz würde sich bei einer minder strengen idealistischen Richtung besser gestellt, dafür aber bei seiner Bedürfnislosigkeit weniger innerliche Befriedigung gefunden haben. Er besuchte mich oft; und jedesmal freute ich mich, ihn in seinem grauen Flaus und vormärzlichen Cylinder die Straße daherkommen zu sehen. “Schwerenot!” wunderte er sich einmal beim Eintreten — ich hatte just die Schublade meiner Kommode aufgezogen, etwas herauszunehmen — “was du einen Vorrat an Hemden hast!”. Es mochten etwa ein Dutzend gewesen sein, die mir die Mutter von ihrem selbstgesponnenen Linnen zurechtgemacht und mitgegeben hatte.

Gesellschaften, wo viel disputiert und peroriert wurde, liebte Schütz nicht. “Zum Henker” sagte er, “kann man denn nicht beisammen sitzen und nur denken? Soll man sich immer an- und beschwatzen lassen?”