Wanderblühten – Johann Baptist Seele

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

Mit emsigen Zügen er staffiert,

Was öfters in der Welt passiert;

Zog seinen Umriß leicht und klar,

Man konnte seh’n, was gemeint da war.

Mit wenig Farben er colorirt,

Doch so, daß er das Aug’ frappirt.

Johann Wolfgang von Goethe

Künstlers Fug und Recht

Aus dem Bereiche der Kunst.

Es ist wohl nicht mehr als billig, dass in dem Gedenkbuche eines Malers auch einmal von der Kunst die Rede ist. – Gelegenheit zu einem Streifzug in dieses Gebiet geben uns die fürstlichen Sammlungen im Schlosse zu Hüfingen.

Nebst sehr reichhaltigen naturhistorischen Schätzen enthält nämlich dieses Gebäude in neuerer Zeit auch die wertvolle fürstliche fürstenbergische Gemäldesammlung, die insbesondere vorzügliches aus der altdeutschen Schule aufzuweisen hat. Nebst diesen sollen nach dem Willen des hohen Stifters, später auch noch Sculpturwerke aus der genannten Kunstepoche beigegeben werden, was umso bedankenswerter erscheint, als bisher dieser schöne Zweig mittelalterlicher Kunst in unseren Galerien und Museen gänzlich unberücksichtigt geblieben*.

*Bei dieser Gelegenheit möge das dilettantische Bestreben mancher Neuen erwähnt werden, die sich abmühen, eine Rangordnung der schönen Künste zu octroieren. Bald nämlich sehen wir Bildhauerei die unterste, Malerei und Musik die mittlere, Dichtkunst dagegen die höchste Stufe, oder umgekehrt, auf der geistreich gezimmerten Leiter einnehmen. Und doch sind ja alle Künste Teil einer Kunst, einer Poesie, und alle gleich befähigt, das Beste hervorzubringen.

Ohne uns bei dem vielen trefflichen Alten zu verweilen, wenden wir unsere Aufmerksamkeit einem neueren vaterländischen Künstler zu, der zwar im Allgemeinen wenig bekannt, nichts desto weniger aber mit Ehren seinen Platz einnimmt auf dem wohlbebauten Felde deutscher Kunst. Es ist dieses der Maler Johann Baptist Seele, geboren in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts im Fürstenbergischen, gestorben im Jahre 1814 zu Stuttgart, wo er die Stelle eines königlichen Galeriedirektors bekleidete.

Die fürstliche Sammlung bewahrt von ihm neun kleinere und zwei größere Gemälde, die sämtlich mit großer Lebendigkeit und Treue gegebene Scenen aus dem Soldatenleben zum Gegenstande haben. Im Kampfe, beim nächtlichen Wachtfeuer, in der Schenke wie beim Spielgelage sehen wir österreichisches und französisches Volk, wie es die neunziger und späteren Jahre an die Ufer des kriegsbewegten Rheins geführt, in charakteristischer Auffassung vor uns. Lebhaft fühlt sich der Beschauer in jene Zeit versetzt; der Mann gereiftteren Alters glaubt sie wieder zu erleben, während die Jüngeren die Erzählungen der Älteren und Großältern wiederklingen.

Unstreitig hat der Künstler in diesen Arbeiten ganz seinem angeborenen Talente Genüge getan, und darum so Erquickliches geliefert; während spätere und größere Arbeiten dagegen vielleicht etwas zu viel Akademie und Antike zeigen, was übrigens mehr der damaligen Richtung überhaupt, als dem Künstler zugeschrieben werden muss. Die Technik der seele’schen Bilder, (die, beiläufig gesagt, in ihrer Anspruchslosigkeit mir schätzenswerter vorkommen, als manch’ heut zu Tag so sehr gepriesenes Dutzend in unseren ambulanten Kunstvereinsausstellungen) ist, wenn auch nicht bis auf’s Äußerste getrieben, doch stets ihrem Gegenstande vollkommen angemessen.

Seele hat in einer eigenhändigen Schrift uns seine Lebensgeschichte hinterlassen, die, trotz ihrer Einfachheit, sehr viel Interessantes enthält; um so mehr, als es nicht die allgewöhnlichen Studienwege sind, die das Geschick dem strebenden Jünglinge nach seinem vorgestreckten Ziele angewiesen, und vielleicht zu seinem Glücke. Denn wer weiß, ob er im entgegengesetzten Falle nicht vielmehr seine angeborene Individualität eingebüßt und durch Phrasen und akademische Regeln in ein Feld geführt worden wäre, welches seinem Naturelle fremd gewesen. – Doch wenden wir uns zur Biographie selbst.

Theurester Onkel!

Sie verlangen von mir eine kleine Skizze meines Lebens. – Wie gerne möchte ich Ihnen willfahren, allein, ich fühlte es, mein Leben ist so arm an interessanten Erlebnissen, dass es sich wohl kaum der Mühe lohnen wird, eine schriftliche Schilderung davon zu geben.

Obwohl mir die Erinnerung Manches vergegenwärtigt, was für mich von größtem Werthe ist, so glaube ich dennoch zu finden, dass Solches für Andere wenig oder gar kein Interesse bieten möchte. – Doch, lieber Onkel, Sie gehören ja nicht zu diesen Aderen, Fremden, Sie liebten mich von jeher väterlich, und deshalb hat mich jedes Ding, was entfernt nur Bezug auf mich hat, einiges Interesse für Sie. Und in dieser Voraussetzung will ich versuchen, Ihrem Verlangen zu entsprechen und einen kurzen Abriss meines Lebens zu entwerfen – so gut nämlich wie ein solcher nach Umfluß so vieler Jahre noch gegeben werden kann.

Im Jahre 1774 wurde ich zu Mößkirch, einem kleinen Städtlein im Fürstenbergischen geboren. Mein Vater war dazumal gemeiner Soldat im schwäbisch fürstenbergischen Kreiskontingent. Ich zählte noch nicht volle zwei Jahre, als er nach Hüfingen versetzt wurde, wohin er Frau und Kinder mitnahm.

Meine Mutter war von Natur eine sanftmütige, liebreiche Frau, der Vater hingegen ein strenger Mann von unbeugsamen, soldatischen Willen, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, seine Kinder so gut, wie es die Verhältnisse erlaubten, zu etwas Besserem heranzuziehen. Ich hatte noch eine zwei Jahre älteren Bruder. Unsere Erziehung war eine äußerst strenge. Bevor ich eine öffentliche Schule besuchen konnte, besaß ich, durch den Vater unterrichtet, bereits einige Fertigkeiten im Lesen und Schreiben.

Weil aber der Dienst meines Vaters (er war unterdessen zum Corporal avanciert) ein sehr beschwerlicher war, so hatte er nicht mehr Zeit, sich mit unserem Unterrichte viel abzugeben, und sorgte dafür, dass wir die Bürgerschule besuchen durften. Etwa ein Jahr nachher wurden wir Beide, der Bruder und ich, von einer hartnäckigen Kinderkrankheit überfallen, die besonders mich, den sechsjährigen Knaben, zwang, längere Zeit dass Bett und die Stube zu hüten. Da bei diesem Übel der Kopf und also auch die Geisteskräfte ungeschwächt und frei waren, verbrachte ich die meiste Zeit mit Lesen und Schreiben, und zuletzt fing ich aus Langerweile das Zeichnen an.

Mit dieser Beschäftigung fing für mich sozusagen ein neues Leben an. So entwickelte sich in mir ein Talent, ein Trieb zu einer Kunst, an welche bisher niemand in meiner Umgebung entfernt gedacht hatte.

Wenn das Interesse der Kinder am Zeichnen und Kolorieren auch nichts Außergewöhnliches ist, so finden wir doch in der Regel, dass solche an Allem, was sie derartiges hervorbringen, ein gewisses selbst genügsames Wohlgefallen haben; dies war aber bei mir keineswegs der Fall. Ich strebte mühsam weiter und brachte es bald dahin, meinen Gestalten bestimmte Formen zu geben, so dass man zum Beispiel unschwer ein Pferd von einem Esel unterscheiden konnte.

Die Hilfsmittel zu diesen Beschäftigung war natürlich gering. Mein Vater, der lediglich auf seinen Sold beschränkt war, konnte auch mit dem besten Willen wenig tun; denn, um nur das Nötigste für die Haushaltung beizuschaffen, mußte stets die Mutter noch durch Handarbeiten für Andere sich etwas verdienen suchen. Der junge Künstler aber wusste sich zu helfen. – Aus den Haaren, die ich meiner guten Mutter abschnitt und den abgenutzte Federkiel band, fertigte ich mir Pinsel; Tinte und Ziegelstaub, mit welch’ letzterem mein Vater seine Waffen zu putzen pflegte, waren meine Farben, und damit ja die Scala recht vollständig wurde, brachte mir die Mutter zuweilen noch Ochsengalle vom Metzger, die ich statt des Okers benützte.

So ausgerüstet, wagte ich mich endlich an Arbeiten für den Verkauf. Ich malte sogenannte Agathenzedel, wie man sie häufig im katholisch Schwaben an den Haus- und Stalltüren angeheftet findet, um den Hexen den Eingang zu wehren. Ich zierte diese Zedel mit allerlei Laubwerk und Schnörkeln, ja sogar die heilige Agatha selbst versuchte ich im wohlgelungenen Bildnisse hin und wieder anzubringen, während mein Bruder, der eine sehr schöne Hand schrieb, die Inschriften beisetzte.

Nach unserer beiderseits erfolgten Genesung mußten wir, nach dem Willen des Vaters, die Normalschule zu Donaueschingen besuchen. Da wir wohl drei Viertelstunden Wegs dahin hatten, folglich über Mittag nicht nach Hause kommen konnten, so versah uns die gute Mutter jedes Mal mit einem tüchtigen Stück Brot, segnete uns und entließ uns mit unseren Schulbüchern auf dem Rücken. Also ausgerüstet und begleitet von dem teuren Muttersegen, trollten wir alltäglich zur Schule; und nach derselben genossen wir unsere mitgegebenes frugales Mahl fröhlich und guter Dinge im Freien.

Zur Winterszeit jedoch ging dieses nicht wohl an, weshalb uns der Vater in der Stadt um eine Mittagsherberge schaute, allwo die beiden fahrenden Schüler ihr mitgebrachtes Essen (die Mutter hatte uns später noch etwas Mehlspeise und ein Bröcklein Butter in einer Schachtel mitgegeben) gewärmt bekamen. – Bald aber erschien die Zugabe dem sparsamen Vater zu teuer, und wir mußten uns wieder mit trockenem Brot begnügen, welches wir statt in dem befreundeten Hause, in der Schulstube verzehrten.

In den Nebenstunden war Zeichnen mein fast ausschließlicher Zeitvertreib; denn unser Vater duldete nicht, dass wir die freien Stunden mit anderen Kindern auf der Gasse zubringen durften. Doch mithilfe der nachsichtigen Mutter wurde nicht selten sein strenges Machtgebot umgangen.

Ich war unterdessen in meiner Kunst etwas vorwärtsgeschritten, so dass ich versuchte, Soldatengruppen nach den Erzählungen meines Vaters, welche den 7-jährigen Krieg mitgemacht hatte, darzustellen. – Eine dieser Zeichnungen nahm der Vater einst mit sich nach Donaueschingen auf die dortige Wachstube, um sie seinen Kameraden zu zeigen. Zufällig kam das Machwerk auch den wachhabenden Offizier, einem gewissen Leutnant Consoni zu Gesicht. Und dieser Mann hat so viel Gefallen an dem kindischen Versuche, dass er meinem Vater ein Achtgroschenstück schenkte, mit dem Bedeuten: seinem Sohne dafür eine Farbenschachtel zu kaufen. – Wer war nun glücklicher als ich? Der Besitz dieses kostbaren Materials verdoppelte meinen Eifer und mit ihm wuchsen auch die Fortschritte.

Längst schon hatte die gute Mutter, aufgemuntert durch wohlmeinende Freunde, den Gedanken gefaßt, sich mit ihren beiden Söhnen dem damals regierenden Fürsten Joseph Wenzel, der ein guter, alter Herr war, vorstellen zu lassen; ebenso auch der Frau Erbprinzessin Maria Antonie, einer geborenen Prinzessin von Hohenzollern-Hechingen. Wir mußten Proben unserer Geschicklichkeit mitnehmen, und hatten das Glück, sehr gnädig aufgenommen und jeder mit einem Kronenthaler beschenkt zu werden.

Dieser erste Erfolg hatte mich mit Neuer Zuversicht erfüllt, und auch der Vater fühlte sich dadurch sehr geschmeichelt.

Die untertänige Aufwartung bei den hohen Herrschaften wurde von Zeit zu Zeit wiederholt; und jedes Mal hatte mich derselben Aufmunterung und Unterstützung zu erfreuen.

Unterdessen starb der gute Fürst, und der Gemahl meiner hohen Gönnerin, der Frau Erbprinzessin, kam an die Regierung. Die Fürstin war eine Dame von seltenem Verstand und ausgezeichneter Herzensgüte. Meine Mutter stand bei ihr in besonderer Gunst, weshalb die hohe Frau sich bewogen fühlte, ihr eine Gnade zu erzeigen.

Mein Bruder, ein hübscher, rotwangiger Junge, war bereits zehn Jahre alt; die fürstliche Frau, die ihm wohl wollte, schickte ihn nach Hechingen, wo er untergebracht wurde und ihrer Fürsorglichkeit und auch ferner sich zu erfreuen hatte. Diese Bevorzugung meines Bruders hatte ein gewisses Gefühl der Kränkung in mir erzeugt, ich beneidete den Glücklichen und fühlte mich zurückgesetzt. – Ach! ich hielt ihn für reich und glücklich im Vergleich zu meinen ärmlichen Lage. Und doch war es, wie ich später einsah, so besser für mich.

Ich zählte noch nicht volle acht Jahre als mein Vater, ich glaube, es war im Spätjahr 1781, nach Wolfach im Kinzigthal beordert wurde, wohin ihm die Mutter und ich, nebst einem jüngeren, dreijährigen Bruder folgten.

Stets wird mir jedoch das Städtlein Hüfingen in schätzensbarstem Angedenken bleiben. – Dort hatte ich in harmloser Glückseligkeit meine Kinderjahre verlebt, und jede Erinnerung an diese glücklichen Stunden wecken noch jetzt in der Brust des Mannes eine Menge süßer Gefühle, die mir jenen Aufenthalte unvergesslich machen; denn nur das Kind ist ganz glücklich, weil selbst bittere Stunden seinem jungen Gemüte nichts anhaben können.

In Wolfach mußte ich den Schulbesuch fortsetzen, doch fand ich dazwischen mancherlei Gelegenheit, etwas zu verdienen, womit ich meine guten Eltern doch einigermaßen unterstützen konnte. Tage lang arbeitete ich mit größter Anstrengung. Ich malte Vögel (die entweder der Vater oder ich geschossen hatte), nach der Natur, auf den lichtblauen Grund mit Wasserfarben, und suchte diese Blätter zu mäßigen Preisen, bald da, bald dort zu verkaufen. Durch solche Erfolge aufgemuntert, war der Wunsch in mir rege geworden, auch einmal das Ölmalen zu versuchen. Schon als 9-jähriger Knabe hatte ich die zuversichtliche Meinung, man könne Alles, wenn man nur ernsthaft wolle. – Ein Satz, den ich in meinem späteren Leben so ziemlich bewährt gefunden habe.

Ich rieb mir also Farben, verdünnte sie mit gewöhnlichem Haussamen-Öl und hatte sie, weil ich sie in meiner Unkenntnis so dünn wie Wasserfarben gemacht hatte, in blecherne Geschirre.

Es war gerade Jahrmarkt in dem Städtlein, und mein Vater, der als Polizeisoldat dabei Dienst tun mußte, nicht zu Hause. Frisch machte ich mich an’s Werk. Es war ein in Kupfer gestochener Mädchenkopf, nach welchen ich den ersten Versuch wagen wollte. Ich hatte mir Leinwand aufgespannt, diese vor mich hin auf den Tisch gelegt und mutig zu arbeiten angefangen. Nach wenigen Stunden anstrengenden Fleißes erschien das Bild vollendet. – Meine Freude war groß. Ich hatte das Werk, um es in der Ferne betrachten zu können, auf das Ofengesims gestellt und war in freudiger Hast fortgerannt, meinen Vater aufzusuchen und ihn zu bitten, nach Haus zu kommen und die Herrlichkeit in Augenschein zu nehmen.

Es verstrich wohl eine Stunde, bis ich den Ersehnten auf dem volkreichen Jahrmarkte finden konnte. Als ich seiner endlich habhaft geworden, ging er folglich mit, erstaunt darüber, dass ich schon fertig sei.

Wie wir aber in die Stube traten – welch’ ein Anblick. – Mein Werk war ganz unkenntlich geworden. Die allzu flüssigen Ölfarben war in Folge der senkrechten Stellung der Bildfläche so in- und durcheinander geflossen, dass der ganzen Ofen davon beträufelt war.

Der Vater, aufgebracht über den Unverstand seines Sohnes, erteilte diesem eine handgreifliche Lektion, die wohl noch einige Stunden in den Gliedern des verblüfften Künstlers nachsummte, während er ihm zugleich zu verstehen gab, er möge die Farben künftig weniger flüssig anreiben!

Ich war wie aus den Wolken gefallen, und gewiss wäre meine Liebe zur Malerei nicht so groß gewesen, diese Zurechtweisung hätte mir auf immer die Lust zu ferneren Versuchen nehmen müssen. – Bald nachher erhielt ich von dem dortigen Chirurg Hildebrand, der in dem Städtlein für einen äußerst gelehrten Mann galt, ein altes Buch, worin verschiedenes über die Malerei abgehandelt war; so wie sich auch einige Kupferstiche darin fanden, welche sämmtliche zum Malen notwendige Gerätschaften und Werkzeuge bildlich darstellten. Nach diesen Mustern ließ mir der Vater einiges anfertigen, während er selbst sich anschickte, eine Staffelei zusammen zu schreinern.

Durch solchen Vorschub wieder ermuntert, wurde das Geschäft auf’s neue begonnen: Weil ich gefunden hatte, dass Leinöl die Farbe trübe, nahm mich jetzt meine Zuflucht zum Rapsöl, wobei ich jedoch der andere fatale Umstand herausstellte, dass die Farben nicht trocknen wollten. Endlich verfiel ich auf Nuß- und Margsaamenöl, womit ich glücklich das Rechte gefunden hatte. Auf diese Weise führte mich teils Nachdenken, teils Zufall immer langsam weiter; und so trieb ich das Ding fort bis in mein fünfzehntes Jahr. – Ich malte Landschaften, Porträts, ganze Familienbilder, ja selbst kirchliche Gegenstände, besonders aber viele Votivtafeln, womit ich nicht wenig Geld verdiente.

Einige Stücke hatte ich mit ungewöhnlichem Fleiße ausgeführt, um sie, nach dem Willen meiner Eltern, der gnädigsten Fürstin, meiner Beschützerin, vorzuweisen. Bei dieser Gelegenheit wollte ich wagen, die mir als Knabe schon gemachten Zusicherungen fürstlicher Gnade und Unterstützung in bescheidene Erinnerung zu bringen. Meine Mutter hatte einen Bruder in der Residenz, der Regierungskanzlist war, und durch diesen wurde die Sache eingeleitet.

Die Fürstin nahm mich überaus gnädig auf, und hatte die Gewogenheit, mir ein eigenhändiges Schreiben an den regierenden Herzog Karl von Württemberg, und ein zweites an den Obrist und Generaladjutant von Milius nach Stuttgart mitzugeben. Mit diesen Empfehlungen, einem kleinen Reisegeld und der Versicherung, dass ich in Stuttgart ohne Zweifel in die Akademie aufgenommen würde, hatte mich die gute Fürstin entlassen, während sie noch fernere Unterstützung huldreich zugesagt hatte.

Jetzt war mein Glück gemacht. Es gab auf der Welt keinen seligeren Menschen als ich. Ich sah jetzt den Weg gebahnt, auf dem ich mich zum brauchbaren, tüchtigen Manne heranbilden konnte. – Die Freude meines Onkels, des Regierungskanzlisten, so wie meiner Eltern war ebenfalls sehr groß. Die Mutter hatte mich, so gut es ihre Kräfte erlaubten, mit allem Nötigen ausgesteuert. Die Rolle mit den oben erwähnten Gemälde auf dem Rücken, verließ ich Ende September 1789 unter Tränen und Segnungen der teuren Mutter das väterliche Haus.

Der Vater gab mir das Geleite bis nach Sulz am Neckar, von wo aus der hoffende Kunstjünger seinen Weg bis nach Stuttgart allein fortsetzen mußte. Meine Habseligkeiten wurde mir von den Eltern nachgeschickt.

Es war Abend, als ich nach anstrengenden Marsch auf die sogenannte Weinsteig bei Stuttgart kam. – Die Sonne vergoldete mit ihrem scheidenden Lichte noch die Turmspitzen in der alten, in meinen Augen so allmächtig großen Stadt, die in heiligem Dunkel vor mir lag. Eine bängliche Stimmung wandelte sich mir an, ein Gefühl gänzlicher Verlassenheit. Die ganze Welt erschien mir fremd, und ich der einzige Alleinstehende auf ihr. – Beinahe hätte ich allen Mut, vorwärts zu gehen, verloren; doch stärkte mich noch die Hoffnung, dass es auch hier nicht an guten Menschen fehlen werde, die sich meiner annehmen würden. Dieser Gedanke hob meinen gesunkenen Geist wieder und ließ mich meine Schritte verdoppeln, so dass ich noch vor Einbruch der Nacht in den herzoglichen Residenz eintraf. Ich hatte schüchtern meine Schritte zu einem Gasthof niederen Ranges gelenkt; aber der Wirt, nachdem er mir ein wenig Gewinn versprechendes Äußere gemustert hatte, wies mich ab, mit dem Bedeuten, es mangle in seinem Hause gegenwärtig am Platz. – Dieser ungünstige Willkomm ging mir sehr zu Herzen, und ich hatte beinahe den Mut nicht mehr, irgend woanders einzusprechen. Doch nach längerem unschlüssigen Hin- und Herirren fand ich endlich ein Gasthaus, wo ich freundlicher aufgenommen wurde und wo ich verblieb bis zu meiner Aufnahme in die Akademie.

Dieses Institut umfaßte dazumal alle Zweige der Künste und Wissenschaften. Über 300 Zöglinge, Einheimische und Fremde fast aller Nationen, genossen zurzeit den Unterricht. Die Organisation dieser Lehranstalt war aber bekanntlich eine durchaus militärische und die oberste Leitung dem Obristen und Generaladjutanten von Seeger übertragen. Zudem war jeder der sechs Abteilungen, in welche die Akademie zerfiel, zwei Majors beigegeben, nebst einem Hauptmanne, einem Leutnant, zwei Aufsehern und oder Hofmeistern und zwei Dienern. Sämtliche Schüler trugen die akademische Uniform, welche nach militärischem Schnitt, und zwar sehr elegant beschaffen war. Auch außerhalb der Lektionen mußten alle Beschäftigungen und Verrichtungen soldatisch abgetan werden. Es herrschte die strengste Subordination, die sich meines Erachtens in so hohem Grade für Studierende nicht geziemt. Trotzdem aber hatte diese Anstalt, wie bekannt, vortreffliche Köpfe gebildet, und der Staat verdankte ihr die vorzüglichsten Männer.

Jede der sechs Abteilungen bestand wiederum in verschiedenen Klassen. Die der Künste umfaßte die Zöglinge der Malerei ,Bildhauerei, Kupferstecherkunst und Architektur. Es waren die Ganzen 30 jungen Leute. Unter den Malerzöglingen war ich der Jüngste, und blieb es bis zu meinem Austritt. Hier mußte ich nun die Kunst sozusagen wieder ganz von vorne anfangen, und mich zu den ersten Anfangsgründen verstehen, welche im Zeichnen der Augen, Nase, des Mundes und so weiter nach Vorlegeblättern bestanden. Weil ich aber ziemlich schnelle Fortschritte machte, kam es schon nach der ersten vier Wochen dazu, dass mir das Zeichnen nach der Natur gestattet wurde.

Alljährlich vor Ostern, nach abgehaltener Prüfung, wurden Preise, silberne Medaillen unter die besten Schüler ausgeteilt. – Bei den vereinigten Vierfächern der bildenden Kunst jedoch gab man nur vier solche Prämien, und es mußte deshalb jedes Mal unter vier Auserwählten mittels des Würfels, um des Preises gelost werden. Dieses geschah im Beisein des Herzogs und sämtlicher Professoren.

Schon nach dem ersten halben Jahr meines Schulbesuchs wurde ich nach einem einstimmigen Ausspruch meiner Lehrer als der würdigste unter den Malerzöglingen anerkannt und zum Ausspielen des gesetzten Preises zugelassen. Es war im Jahre neunzig – Fortuna war mir abhold; ich verlor, erhielt jedoch als Auszeichnung das Band. Dieses war gelb mit roten Enden, etwa zwei Finger breit, und durfte auf der rechten Achsel bei dem silbernen Achselschlingen der Uniform getragen werden.

Das folgende Jahr ward ich wiederum ausersehen, als Konkurrent aufzutreten. Aber das Glück begünstigte mich ebenso wenig wie das erste Mal. Mit drei Würfeln warf ich nur vier, – hatte also verloren. Ein Umstand, der mir sehr schmerzlich fiel.

So sehr nun auch meine Professoren Ursache zu haben glaubten, mit mir zufrieden zu sein, umso weniger war es der Herzog und die übrigen Herren Offiziere. An dieser Ungnade aber waren lediglich nur meine öfteren Fehler schuld gegen die vorgeschriebene strenge Ordnung, in die sich der junge, lebhafte Mensch wenig schicken konnte. Diese Strenge ging zuweilen bis ins kleinlichste, dass man zum Beispiel schon in Strafe verfiel, wenn man nur einen Knopf an der Weste zu viel oder zu wenig zugeknöpft war.

Doch muss ich auch bekennen, dass selten ein leichtsinniger Streich von den Kameraden verübt wurde ohne meine redliche Teilnahme oder Mitwisserschaft; wodurch ich mich zwar bei der Jugend beliebt machte, zugleich aber mir die Ungnade des Herrn Herzog Karl, noch mehr aber die des Obristen von Seeger zuzog. Ein übelberechneter Jugendstreich gab Veranlassung, die längere Zeit über meinem Haupte schwebende Wetterwolke zum Ausbruch zu bringen.

Es liegt fast allgemein in der menschlichen Natur, mit dem Guten, was man hat, unzufrieden zu sein und sich nach eingebildeten Besseren zu sehnen. Der Jugend insbesondere ist diese Ungenügsamkeit eigen. Fast sämtliche junge Leute der Akademie waren es bald überdrüssig, in der für sie so wohltuenden Ordnung zu leben, und jeder wünschte sich lebhaft hinaus in ungebundenere Verhältnisse. So erging es auch mir.

Ich hatte einen gleichgesinnten Freund, der sich ebenfalls der Malerei widmete; wir beide entwarfen nun im Stillen einen Plan, nach dem Beispiele anderer Kollegen zu desertieren. – Mein Mitverschworener aber verrieth durch sein vorlautes Wesen das Vorhaben und wir bekamen, vorbehaltlich weiterer Strafe, sogleich Arrest. – Die Sache kam vor den Herzog; bevor jedoch ein Urteil erfolgte, hatte mein Mitschuldiger Mittel und Wege gefunden zu entfliehen. Mit Hilfe seiner Bettücher, die er zerschnitten und zusammengeknüpft hatte, war es ihm gelungen, vom dritten Stockwerk herab auf den Boden zu kommen und glücklich das Freie zu gewinnen. Somit war ich allein der Unglückliche, auf dem die ganze Schwere des Strafgerichts ruhte. Sogleich nach dem Entweichen meines Kameraden hatte ich eine Wache bekommen, während der Karzer, in welchem mein Freund gesessen, also sorglich befestigt wurde, dass man unbedenklich jeden Kriminalverbrecher darin hätte verwahren können. Dieser sichere Ort wurde hierauf mir zum Aufenthalt angewiesen.

Der Herzog Karl war begreiflicherweise gegen mich sehr aufgebracht, und ich erfuhr, dass er vorhabe, mich unter ein auf der Veste Hohenasperg gelegenes Infanterieregiment zu stecken, um mir, wie er sich ausdrückte, ein paar Jahre Mores zu lehren.

Weil ich aber kein württembergischer Unterthan, und von der Fürstin von Fürstenberg bisher unterstützt worden war, so hielt es der Herzog doch für gut, woher diese Frau seinen Entschluß wissen zu lassen.

Die Fürstin jedoch, überzeugt, dass ich keines Verbrechens mich schuldig gemacht, welches also hart bestraft werden verdiene, war so gnädig, mich von seiner Durchlaucht auszubitten, um, wie sie sagte, den Übeltäter selbst bestrafen zu können.

Es war kurz vor Ostern, als nach sechs wöchentlicher Haft die Thüren meines Gefängnisses sich öffnete und man mir ankündigte, dass ich auf Befehl des Obristen von Seeger (der noch immer einen Zahn auf mich hatte) in Begleitung eines Sergeanten nach Donaueschingen eskortiert werden sollte. – Von Stuttgart bis Hechingen versah ies Amt ein Unteroffizier der Stuttgarter Stadtsoldaten, ein gutmütiger Alter, der mich versicherte, er sei mir bloß deshalb beigegeben, damit er dem jungen Herren (ich war noch nicht 18 Jahre alt) unterwegs nichts Übles zustoße; was ich in meinem jugendlichen Leicht- und Frohsinn auch gerne glaubte. In Hechingen veränderte sich die Szene und zwar auf Veranlassung des persönlichen Feindes, des Obristen von Seeger. Dieser hatte in Hechingen einen Freund, der am Hofe eine große Rolle spielte; an diesen hatte sich der Obrist gewendet, und jener wußte es so einzuleiten, dass ich für einen wirklichen Verbrecher angesehen und demgemäß behandelt wurde. Mein Stuttgarter Unteroffizier verabschiedete sich unter Tränen, denn er hatte mich liebgewonnen und sagte mir, wie sehr er von all’ dem, was er in Betreff meiner hier stehen und hören müße, überrascht und bekümmert sei.

Gerne hätte ich später, als ich im Jahr 1798 zum Zweiten Mal hierher kam, dieser guten Seele meinen Dank abgestattet, aber ich konnte leider nicht mehr von dem Manne in Erfahrung bringen.

Im Gefühle der es mir angetanen Unrechts, hatte ich den Entschluss gefasst, zu entfliehen, selbst auf die Gefahr hin, irgendwo als gemeiner Soldat Dienst nehmen zu müssen. Zum Glück für mich hatte aber der barbarische Mann, der mir zugegeben war, ein allzu wachsames Auge auf den untergebenen vermeintlichen Übeltäter, und so kam ich ohne weiteren Zwischenfall in Donaueschingen an. Was ich dort empfunden, von allen Menschen gekannt, wie ein Verbrecher durch die Straßen geführt zu werden, wird nur der bemessen können, der je schon in ähnlicher Lage sich befunden. Einzig der Gedanke war noch mein Trost, dass ich mich keines eigentlichen Verbrechens, sondern nur eines unbedachten Jugendstreichs bewusst war. Schien ja doch ein Fehler gegen militärische Subordination in den Augen eines im Zivilstande erzogenen Jünglings kein so schweres Vergehen.

Meine Fürstin empfing mich wie eine erzürnte, aber gütige Mutter; und mein gänzlich darnieder gebeugter Geist lebte wieder auf, so wie das grenzenloseste Zutrauen und die tiefe Verehrung gegen diese herrliche Frau. Sie hatte zwar gedroht, mich zu bestrafen, wie sie es dem Herzog Karl versprochen habe, allein durch meine Bitten gerührt, ließ sie sich zu gnädiger Nachsicht und Verzeihung bewegen. – Sie wies mich zu meinem Onkel, dem bereits erwähnten Kanzlisten, und ließ ihn fragen, er möchte mich bei sich aufnehmen, und den anderen Tag mit mir vor ihr erscheinen, um das Weitere zu besprechen.

Erleichterndes Herzens ging ich von der wohlwollenden Fürstin hinweg. – Das Ärgste war nun überstanden, doch hatte ich noch einen fatalen Auftritt bei meinem Onkel zu gegenwärtigen. Nicht ohne Beklemmung war ich bei diesem eingetreten; – er schien sehr aufgebracht über den leichtsinnigen Neffen, als er jedoch die Verzeihung und Gnade der Fürstin erfuhr, lenkte er ein und wurde gelassener; zudem traute er mir wohl Ubesonnenheit zu, aber keine Schlechtigkeit.

Meine Lage war somit unverhofft eine äußerst günstige geworden. Vom Hof hatte ich den Auftrag erhalten, etwas zu malen, damit man sehe, welche Fortschritte ich gemacht habe. Das in Folge dieses Ansinnen unternommene Bild viel gut aus; jedermann war damit zufrieden, und mein Kredit war gegründet.

Ich bekam Beschäftigung in Fülle, und die Fürstin blieb meine beständige Beschützerin; wenn ich für den Hof zu tun hatte, wurde jedes Mal auf ihren Befehl eines ihrer Zimmer zum Arbeitslokal eingeräumt. Ja sie ging mit dem Plane um, mich mit einem jährlichen Stipendium nach Italien reisen zu lassen, nur befürchtete sie, meine Jugend und mein feuriges Temperament möchten mich im fremden Lande auf Abwege führen, weshalb dieses löbliche Vorhaben von Jahr zu Jahr verschoben wurde.

Unterdessen war das Jahr sechsundneunzig herangekommen. Die Franzosen zogen über den Rhein, und an dem nämlichen Tag, wo dieses geschah, ward mein Fürst, Joseph Maria Benedikt aus dieser Zeitlichkeit abberufen. Seine Gemahlin verlor nunmehr die Regierung und konnte im Witwenstande wenig mehr für mich tun, weil auch der geringste Einfluss ihrerseits bei Hofe gänzlich aufgehört hatte. – Ein Jahr nachher starb diese herrliche Frau, deren Andenken mir zeitlebens heilig sein wird.

Der neue Regent, ein Bruder des Verstorbenen, durch Zeitverhältnisse und Kriegsunruhen mannigfach beschränkt, entzog mir fast alle Vorteile, die ich seither von Hofe genossen, und ich verließ mein Vaterland, um in der nahen Schweiz mein Fortkommen zu suchen.

Es waren meist Porträts und Schlachtgemälde, die mich in jenem Lande beschäftigten. Im Jahr 1797 wurde ich unverhofft von meinem Fürsten wiederum zurückberufen, um sein und mehrere andere hohen Personen Porträte zu malen. Doch war dieses Mal meines Bleibens in der Residenz nicht zu lange; ich strebte weiter*.

*In diese Zeiten fallen auch die meisten seiner Zeichnungen aus dem Soldatenleben, welche Blätter hernach, von dem Künstler selbst in Aetzmanier vervielfältigt, in Stuttgart bei Ebner herausgekommen sind.

Im folgenden Jahr erhielt ich den ehrenvollen Auftrag, die Familie des Fürsten von Sigmaringen zu malen; ein Ruf, dem ich unverweilt Folge leistete. Von Sigmaringen folgte ich den erlauchten Herrschaften in das fürstlich sigmarinische Bad Immau; und machte während eines dortigen vierwöchentlichen Aufenthalts gelegentlich einen Ausflug in die Residenz Stuttgart, um meinen ehemaligen Lehrer und Freunde zu besuchen.

Es war im Juli, als ich dort ankam. Mit wahrer Freundschaft wurde ich von meinen alten Lehrern aufgenommen; von den Kameraden traf ich jedoch nur noch wenige.

Seit meiner ersten unfreiwilligen Abreise von Stuttgart war ich, was meine künstlerische Ausbildung anbelangt, sozusagen gänzlich mir selbst überlassen geblieben, was ich von Werken der Kunst zu sehen bekommen hatte, hatte sich auf Weniges beschränkt. Groß war daher der Eindruck, als ich nach so langer Zeit wieder Gelegenheit hatte, vorzügliche Werke älterer und neuerer Meister zu betrachten.

Manches sah jetzt der 24-jährige Jünglinge mit ganz anderen Augen, als vormals der 18-jährige; seine Achtung und Liebe zu der erhabenen Kunst war durch den Anblick so vieles Schönen wieder auf’s Neue entflammt, und mit ihr der Eifer, auf der eingeschlagenen Bahn weiter zu schreiten.

Ich hatte mir vorgenommen, meinen Aufenthalt in der Residenz nicht allzu lange auszudehnen und sogleich nach Wien zu reisen. Allein bald sah ich mich durch Bande festgehalten, die mir lieb und wert waren; auch boten sich Beschäftigungen dar, die mein Bleiben, wenn nicht rechtfertigen, doch entschuldigen konnten. Ich blieb also bis zum Jahr 99, wo ich abermals nach Donaueschingen gerufen wurde, in das Hauptquartier Seiner Königlichen Hoheit des Erzherzogs Karl, um das lebensgroße Porträt dieses Prinzen zu malen.

Drei Monate brachte ich in Donaueschingen zu, worauf ich wieder nach Stuttgart zurückkehrte und die halbfertige Arbeit mitnahm, um sie dort zu vollenden. – Die Ehre und Ruhm, dieses großen Mannes und Kriegshelden gemalt zu haben, üben mächtigen Einfluss auf meine Verhältnisse. An bedeutenden Aufträge fehlte es mir von nun an immermehr. Im Januar 1801 begab ich mich nach Karlsruhe, wo mir der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden war, den regierenden Herren Markgrafen Carl Friederich, so wie dessen Gemahlin und die Frau Erbprinzessin nebst anderen hohen Personen des Hofes zu malen. – Zu gleicher Zeit beschäftigte mich ein kleines Schlachtgemälde, welches ich für einen Schweizer Privatmann auszuführen unternommen.

Dieses Bild stellt den Übergang der Russen über die Teufelsbrücke dar, und kam nach Beendigung meiner Karlsruhe Hofarbeit nach Stuttgart, wo es die Aufmerksamkeit verschiedener einflußreichen Personen auf sich zog. Durch den am dortigen Hofe akkreditierten russischen Gesandten wurde es sogar dem Herzog Friederich, meinem jetzigen allergnädigsten Könige vorgezeigt.

Man wundert sich am Hofe, dass der Verfertiger eines solchen Bildes bis jetzt so unbekannt geblieben, und als ich halb nachher von Karlsruhe, wo ich mich nahezu ein Jahr aufgehalten hatte, wieder nach Stuttgart kam, wurde mir das Glück zuteil, dem Herzoge vorgestellt zu werden. Der Fürst drückte mir unverhohlen seine höchste Zufriedenheit aus, sowie die Freude, mich in seinem Lande zu haben, und beehrte mich folglich mit den schönsten Aufträgen.

Man kann sich denken, wie sehr ich bemüht war, den allerhöchsten Beifall dieses großen Kenners und Beschützers der Kunst durch meine Leistung zu verdienen. Die Arbeiten gefielen, und infolgedessen wurde mir unter der Hand Dienste angetragen, die ich jedoch im Gefühle meiner über alles geschätzten Unabhängigkeit ablehnen zu müssen glaubte.

In diese Zeit fällt eine kleine Begebenheit, die ich erwähne, um zu zeigen, wie sehr seine herzogliche Durchlaucht meine Arbeiten zu würdigen geruhten.

Der vorerwähnte russische Gesandte hatte bei mir ein größeres Bild bestellt, welches, wie das frühere den Übergang der Russen über die Teufelsbrücke zum Gegenstande haben solle. Die etwas sonderbare Bedingung, die mir bei diesem Auftrag erteilt worden waren, will ich hier nicht näher bezeichnen. Genug, ich hatte sie eingegangen, jedoch mehr nur, um Gelegenheit zu haben, mich in größeren Arbeiten zu üben, als um pekuniärer Vorteile willen.

Ich hatte mich bestrebt, den geschichtlichen Moment möglichst treu und nach besten Quellen bearbeitet wiederzugeben, und ich darf wohl sagen, dass die fertige Arbeit in dieser Beziehung jedem Kenner und Geschichtskundigen zu befriedigen geeignet war.

Auch der Herr Gesandte zeigte sich damit zufrieden. Nur machte er die Bemerkung, das russische Wappen auf den blechernen Münzen der Grenadiere sei zu undeutlich (die Figuren waren ungefähr 14 Zoll hoch). Zuletzt fragte er mich, was ich für das Bild verlange? Ich bestimmte ihm, gemäß des vorangegangenen Vertrages, den Preis von 60 Louisd’or. – Der Herr Gesandte machte große Augen und schien durchaus nichts mehr von unserer früheren Übereinkunft wissen zu wollen. Er bot mir, um mich, wie er sich ausdrückte, nicht in Schaden setzen zu lassen, die Hälfte des geforderten Preises. – Diese undelikate Handlungsweise brachte mich aber dermaßen in Harnisch, dass ich nahe dran war, die geheiligte Person des Gesandten in dem Manne zu vergessen und ich ihm Dinge sagte, die vielleicht allzu derb waren. Zornig und uneins gingen wir voneinander, und zum Abschied warf ich noch hin, dass er das Bild nun nicht haben solle, selbst wenn es mir das Doppelte des zuerst gesetzten Preises böte.

Seine herzogliche Durchlaucht hatten von diesem Handel gehört und fanden sich bewogen, mich rufen zu lassen. Er verlangte das Gemälde zu sehen. – Wohl eine halbe Stunde saß der Herzog betrachtend davor und äußert zuletzt seinen höchsten Beifall, mit dem Bedeuten: dass ich ihm das Bild ablassen solle; und wirklich ließ er mir des anderen Tages die Summe, welche ich dem Gesandten bestimmt hatte, dafür ausbezahlen.

Am Sonntag darauf war bei Hof große Tafel, zu welcher auch der Gesandte eingeladen war. – Der Herzog lenkte das Gespräch auf die Kunst und sagte unter anderem: er habe von einem Künstler, den er in der Residenz habe, kürzlich ein Bild an sich gebracht (er bezeichnete den Gegenstand), und den äußerst billigen Preis von 60 Louisd’or; und nachdem er befohlen, das Gemälde herbeizubringen, wendete er sich zu dem russischen Gesandten mit den Worten: das wäre eine Aquisition für Sie gewesen, Herr Gesandter; doch jetzt würde ich es um keinen Preis mehr herlassen. – Der Russe stand wie auf Kohlen und wusste nicht, wo er den Blick hin wenden sollte.

So hatten die Unannehmlichkeiten, die mir durch diese Bestellung verursacht wurden, noch zu ehrenvoller Anerkennung geführt.

Seine Durchlaucht gaben mir in der Folge den Auftrag, allerhöchst ihr Bildnis zu malen, umgeben von ihren Adjutanten oder Ordonanzoffizieren und Pagen, in dem Moment, wo sie von dem Schlosse Monrepos ausritten. Eine Arbeit, die mich längere Zeit festhielt. Es waren über 16 Porträtfiguren, keine unter 18 Zoll Höhe, nebst mehreren Nebenfiguren und Pferden.

Der Beifall, welcher meiner Leistung gezollt wurde, war so groß, dass mir wieder neuerdings Dienste angeboten wurde. Der Herzog hatte unterdessen die Churwürde angenommen, und mit ihr vermehrte sich der Glanz des Hofes. Was meine Verhältnisse* anbetraf, so geboten meine stets wachsenden Haus- und Familiensorgen dem Antrag Beachtung zu schenken.

*Seele war meines Wissens mit einer königl. württemb. Hofschauspielerin verheiratet.

Ich wurde demnach zum Anfang des Jahres 1804 zum Hofmaler, und bald darauf zum Direktor der königlichen Gemäldegalerie ernannt.

Der größere Muße, welche mir diese Anstellung verschaffte, benützte ich, um durch unausgesetztes Studium immer mehr und mehr die Kunst in ihrer Tiefe zu erfassen, um so viel wie möglich durch das Studium der Antike den Mangel, Italien nicht gesehen zu haben, zu ersetzen. Dieses Streben blieb nicht unbelohnt, denn ich hatte das Glück, bei allen fernen Arbeiten den Beifall meines Monarchen zu erhalten, und die Welt war ebenfalls nachsichtig genug, mich als Künstler zu achten und zu ehren.

Zwei Jahre nach meiner Anstellung erhielt ich von Seiner königlichen Majestät, meinem Herren, einen sechs monatlichen Urlaub, den ich zu einer Reise nach München und Wien benützte. Der Anblick so vieler und herrlicher Werke alter und neuer Zeit verfehlte nicht, mächtigen Einfluss auf mich zu machen, und indem ich meine Kenntnisse erweiterte, fühlte ich mich höher gehoben und zu neuen Werken begeistert.

Nach zweimonatlicher Verlängerung meines Urlaubes kehrte ich im Jahre neun wieder in den Schoss meiner Familie zurück.

Des Königs Majestät erteilten mir folglich neue Aufträge. Im Jahr 1811 malte ich den Ganymed, im Begriffe, dem Adler Jupiters die Schale zu reichen. Dieses lebensgroße Bild hatte dem König Veranlassung gegeben, seine Zufriedenheit sowohl mit meinem Dienste als Direktor als auch mit meinen künstlerischen Leistungen auszusprechen, um mich gleichzeitig zum Ritter des Zivil-Verdienstordens zu ernennen.

Dieses, liebster Onkel, ist die kurz gedrängte Darstellung meines Lebens. Ich hätte sie allerdings noch mit manchen Einzelheiten schmücken können; ich fürchte jedoch, zu breit und weitschweifig zu werden.

Indem ich mich Ihrer ferner väterlichen Liebe empfehle, verbleibe ich mit inniger Verehrung und kindlicher Ehrfurcht.

Ihr

treuer Neffe

v. Seele,

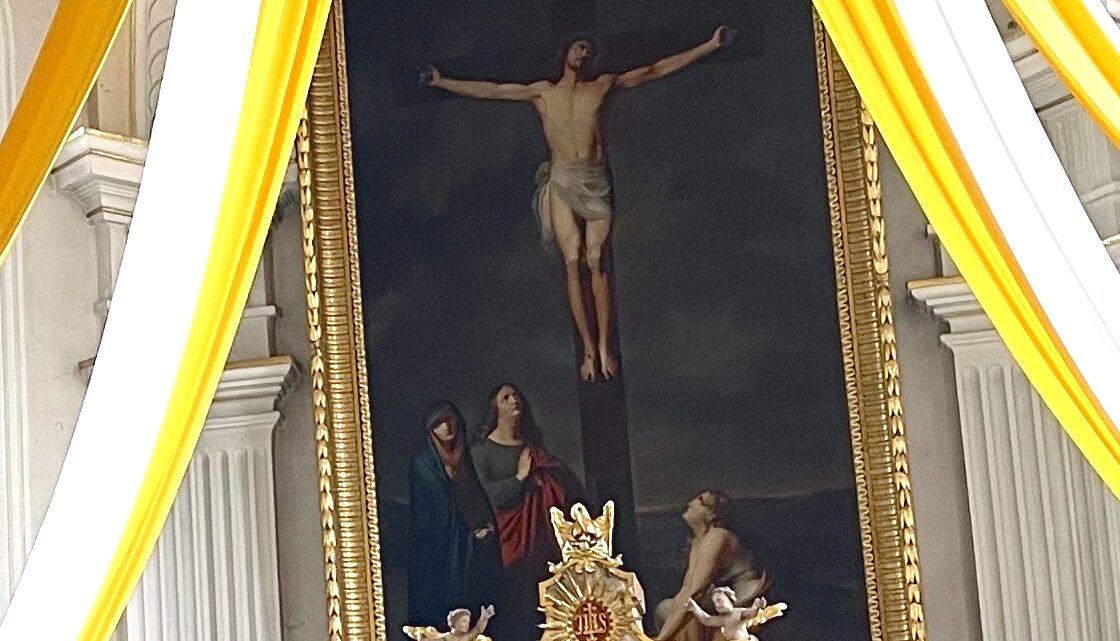

Soweit das Manuskript. Eines der letzten Werke unseres Künstlers ist ein Altarblatt, Christus am Kreuze, umgeben von Maria, Johannes und Magdalena. Seele schenkte dieses schöne Gemälde der Pfarrgemeinde Hüfingen zum dauernden Gedächtnisse seines dortigen, von ihm nie vergessenen Jugendaufenthaltes.

Als früher Vertreter der Hüfinger Künstlertradition gilt Johann Baptist Seele (27. Juni 1774 in Meßkirch – 27. August 1814 in Stuttgart). Sein Vater Franz Xaver Seele diente ab 1776 in Hüfingen als Unteroffizier im fürstenbergischen Kreiskontingent. Johann Baptist Seele stieg bis zum Hofmaler des württembergischen Königs auf.

Agathenzedel

Agathazettel wurden entweder direkt ausgegeben oder nach dem Kauf bei Händlern am Agathatag gesegnet. Oft wurden sie zur Segnung in die seit dem 16. Jahrhundert ebenfalls als Heil- und Schutzmittel verwendeten Agathabrötchen gesteckt. Viele Familien schrieben ihre Bitten um Schutz und Hilfe selbst auf ein Blatt, brachten es am Agathentag zur Kirche, ließen den Agathazettel im Gottesdienst segnen und brachten ihn an der Tür an oder verwahrten ihn im Haus. Wenn der Agathenzettel der Bitte galt, vom Feuer verschont zu werden, wurde er zuweilen ins brennende Feuer geworfen. Agathazettel wurden oft Nachbarn und Freunden geschenkt. Es wurde auch berichtet, dass Schüler das Fürbittgebet auf Papier schrieben und dies mit bunten Verzierungen versahen. (Wikipedia)

Agathazettel mit Feuersegen und Gebrauchsanleitung aus dem 18. Jahrhundert

Foto: Wikipedia

Fürstenhaus in Donaueschingen

Der “gute damals regierende Fürst“, Joseph Wenzel Johann Nepomuk, wurde am 2. März 1728 in Prag geboren und starb am 2. Juni 1783 in Donaueschingen. Sein Sohn war Joseph Maria Benedikt Karl Fürst zu Fürstenberg (9. Januar 1758 – 24. Juni 1796), verheiratet mit Maria Antonia Anna von Hohenzollern-Hechingen (10. November 1760 – 25. Juli 1797). (Wikipedia)

Maria Antonia von Hohenzollern-Hechingen, Fürstin zu Fürstenberg, im Jagdkostüm und mit Gewehr.

Gemälde vom FF Hofmaler Franz Joseph Weiß

Einige Werke von Johann Baptist Seele am württembergischen Hof.

Für eine Beschreibung, bitte auf die Abbildung klicken.

Altarbild von Johann Baptist Seele in St. Verena und Gallus.

Allerdings ist die Geschichte um den Erwerb hier etwas komplizierter, als von Lucian Reich dargestellt und hat Hüfingen an den Rand des Ruins gebracht.

Hier die Geschichte zum Gemälde:

Fortsetzung hier:

Zur Übersicht gehts hier: