Das Wiedersehen

Bedenkliche politische Neuigkeiten

Einquartierungen

Hieronymus Kapitel 17

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Siebzehntes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

>Johann Peter Hebel

Das Wiedersehen – Bedenkliche politische Neuigkeiten

Einquartierung

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unserm Freunde Hieronymus zurück. Hohe Zeit wird es sein, wollen wir anders Zeuge sein seines Erwachens aus dem tiefen Schlaf, worin wir ihn verlassen. Jedenfalls sind wir nicht mehr die ersten im Hause; denn, mochte es Ahnung gewesen sein oder sonst eine verwandte Stimmung, genug, als kaum der Tag zu dämmern begann, war die erst wieder genesene Mutter vom Lager aufgestanden und nach einigem Herumgehen im Hause in die obere Kammer getreten, wo sie ihren Hieronymus ausgestreckt auf dem Strohsack liegen sah.

Verwunderungsvoll blieb sie stehen bei diesem unverhofften Anblick, still die Hände über der Brust gefaltet. – Eine fröstelnde Morgenluft drang durchs offene Fenster; sie fühlte es, wendete sich geräuschlos zu dem Kleiderkasten, dort den alten Mantel ihres Mannes vom Nagel zu nehmen und ihn vorsichtig über den Schlummernden zu breiten. Als es geschehen, ohne den Jüngling zu wecken, war sie, auf den Zehen trippelnd, wieder davongeschlichen. – Die wohltuende Wärme hatte den Schlaf länger auf den Augenlidern des Müden festgehalten, und er erwachte erst, als in und außer dem Haus schon alles lebendig war. – Es bedurfte einer Weile, bis die sinnenden Gedanken sich zurechtfanden; erst heftete er den Blick wie forschend an die Holzdecke des Gemaches, dann auf den schützenden Mantel – der Nachtmarsch, die Landfahrer, war das alles ein Traum gewesen?

Gedanken folgen sich schneller, als die Zunge sie auszusprechen vermag, und es bedurfte keines zweiten Blickes auf die Umgebung, um dem Erwachenden klarzumachen, daß jene Vorgänge Wahrheit und er wirklich im Vaterhause angekommen sei. Aber auch diesen Gedanken vermochte er noch nicht mit voller Freudigkeit zu erfassen, denn noch regte sich das gestrige Bedenken. Wie war er angekommen? Schon nach dreiviertel Jahren bei Nacht und Nebel, fast wie ein Dieb. – Wo blieb der gemachte Mann, den alles bei der Heimkehr heimlich beneiden und anstaunen würde, wie ihm der Zauberspiegel seiner Phantasie so oft vorgemalt? Ein halb ausgelernter Lehrling und weiter nichts war er noch. Ja, wenn er sich außer dem Hause nur sehen lassen wollte, mußte vorerst die Nähnadel der Mutter in Anspruch genommen werden, denn der bewußte blautuchene Sonntagsrock, welchen er beim Abmarsch angetan, hatte durch die Hecken, Dornen und Felsen der Wildnis zu große Unbilden erfahren.

Doch soviel war unserem Freunde im Leben bereits klargeworden, daß jeglicher von seinen Wünschen und Hoffnungen ansehnlichen Rabatt verwilligen müsse, weil die Wechsel, die wir selbst in jugendlicher Erwartung auf die Zukunft ausstellen, von der Wirklichkeit selten nach ihrem Nennwerte honoriert werden. – Aus diesen Träumereien riß ihn der Klang einer Mädchenstimme, welche er unter tausenden erkannt haben würde und welche fragte, ob denn Hieronymus noch nicht erwacht sei. Rasch fuhr er auf, ordnete eilig das Nötigste an seinem Anzug und war dann mit ein paar Sätzen unten.

Herzlich grüßten sich Mutter und Sohn; die erstere hatte längst erraten, daß der Besuch nur ihrenthalben eingetroffen, und dem Sohne zeigte das Aussehen der Mutter, daß ihre Gesundheit so ziemlich wiedergekehrt wäre.

„Ich wollt nit haben, daß dir der Vater was von meinem Anfall schreiben sollt”, sagte die Mutter.

„Aber welcher gute Geist hat denn heut nacht den Mantel über mich gebreitet und Euch und der Florentina da meine Ankunft gemeldet?” fragte lächelnd der Sohn.

„Deine Ankunft?” erwiderte die Mutter scherzhaft, „mein kleiner Finger hat mir’s g’sagt, und der Florentina hat’s träumt – nit wahr, Florentina?” Als aber der Jüngling sich jetzt gegen diese wendete, denn diese war die Fragerin, sie zu begrüßen, schien er verlegen, fast schüchtern. Florentina, die, wenn auch ferne, im Bilde seiner stillglühenden Gedankenwelt die traute Gefährtin all seines Tuns und Lassens gewesen, stand vor ihm in ihrer früheren unwandelbaren Freundlichkeit, nur dünkte ihn, ihre Mienen seien ausdrucksvoller, ihre Augen noch schöner geworden; dem ungeachtet vermochte der junge Mann den alten Ton der Zutraulichkeit nicht wiederzufinden. – Das Wiedersehen hatte ihn froh, aber einsilbig, fast stumm gemacht. – Florentina schien es zu bemerken; auch sie blickte wortkarg vor sich hin – und schied, indem sie die Erwartung aussprach, daß er auch ihnen drüben im Hof gleich einen Besuch machen werde.

Vom Vater Mathias, der inzwischen eingetreten, wurde dann sogleich eine Art Programm entworfen, zur Feststellung der Reihenfolge, wie die Besuche des Ankömmlings aufeinander zu folgen hätten; denn ein Verstoß gegen die Etikette in diesem Punkt wär auf dem Laubhauserhof so gut wie an jedem andern Hof übel vermerkt worden. „Es wird notwendig falle”, meinte der Vater, „daß wir zuerst nübergehe in den Hof; darnach zum Herrn Pfarrer, dann zum Stabhalter, und dann kannst du noch zum Lehrer Bachweber dich begeben.”

Vom Lehnsherrn, dem man somit die erste Aufwartung machte, wurden sie in gewohnter trockener, mitunter sarkastischer Manier empfangen. Als Hieronymus auf die Frage, ob er nun bald alles gelernt hab, von den Schwierigkeiten seines Faches zu reden angefangen, äußerte der Bauer: „’s ist e Sach, wenn einer en Herr werde will!” Er – wie der Vater des Kaplans zu Hüfingen – hielt außer der Landwirtschaft und den notwendigsten Handwerken alles andere für Herrengeschäfte, d. h. eigentlich für gar keine.

Hieronymus war so klug, den Stich nicht fühlen zu wollen; er wußte ja, daß es so bös nicht gemeint sei; zudem blickte ihn bei jedem Trumpf, den der Alte ausspielte, ein schönes Augenpaar so freundlich und beweglich an, als wollte es abbitten und entschuldigen des Vaters – Unhöflichkeit. – Der Laubhauser, nachdem seine Grillen wegen des „Obenauswollens” versummt hatten, wurde glimpflicher, und er befahl der Tochter, eine Flasche Wein zu holen. Die Bäuerin aber kam mit einem hölzernen, appetitlich beladenen Speckteller und einem Laib Brot daher und nötigte den Gast zum Sitzen.

Mittlerweile war die Ankunft des Lehrlings in der Nachbarschaft bekanntgeworden, und es kamen Bachweber, der Fohrlenbacher und zuletzt auch der Stabhalter herbei – weniger um ihn zu begrüßen, als um von ihm Neuigkeiten zu hören aus der Stadt. Allgemein sprach man zur Zeit von einer Kriegserklärung der Mächte gegen Frankreich; ja, es hieß, es sei dies bereits schon geschehen und Befehl zum Ausmarsch der Reichsvölker gegeben worden.

Hieronymus war in der Tat in der Lage – obwohl sein Sinn just auf ganz andere Dinge stand als Kriegserklärungen -, aus bester Quelle Auskunft zu geben; hörte er doch immer das Neueste vom Feldwaibel und auch vom Meister, die stets noch regelmäßig die Abendgesellschaft beim Verwalter besuchten, wo bekanntlich die Zeitung gehalten wurde. – „Der Feldwaibel”, berichtete er, „hat mir letzthin anvertraut, daß die Ordre zur Ausrüstung der Kreistruppen schon gegeben sei. Und in der Zeitung steht, daß der Kardinal Rochan zu Ettenheim eine ganze Armee von französischen Edelleuten aufg’stellt hab, daß die Patrioten aber ihr ,Friede den Hütten und Krieg den Palästen‘ nächstens au bei uns proklamieren wolle.” „s ist richtig!” bestätigte der Fohrlenbacher, „mein Student hat’s gestern ebenfalls heimbracht. – Aber er meint, der gemeine Mann bei uns werd sich nix Übles von ihne zu versehe habe; sie kämen nur, um uns zu helfen und zu erleichtern.”

Kardinal Rochan zu Ettenheim, oder besser Kardinal Louis René Edouard de Rohan-Guémené war 1785 Akteur in der Halsbandaffäre am französischen Hof .

1790 nimmt Kardinal de Rohan im Straßburger Amtshaus (dem Palais Rohan) Residenz. Er versammelt hier eine konterrevolutionäre Armee. Ettenheim ist zeitweise Straßburger Bischofssitz. Er muss dann aus seinen linksrheinischen Besitzungen fliehen.

Friede den Hütten! Krieg den Palästen!

Der sogenannte Koalitionskrieg war der erste Krieg einer großen Koalition zunächst aus Preußen, Österreich und kleineren deutschen Staaten gegen das revolutionäre Frankreich zwischen 1792 und 1797 zur Verteidigung der Monarchie.

Die Markgrafschaft Baden war seit dem 23. November 1792 von der Reichsversammlung aufgefordert ihr Kontingent für die Reichsarmee zu stellen. Baden war Mitglied des Schwäbischen Reichskreises. Seit 1681 besagten die Reichsmatrikel, wie groß die Kontingente der verschiedenen Reichskreise zu sein hätten. In Baden stellte 1792/93 die untere Markgrafschaft 10700, die obere rund 6000 Mann, die mit dem österreichisch-breisgauischem Kontingent in die österreichische Oberrheinarmee eingegliedert waren. Dieses Landaufgebot wurde als militärisch wenig kampfstark angesehen und fand hauptsächlich als Besatzung der rechtsrheinischen Reichsfestungen Kehl und Philippsburg (Speyer) Verwendung (aus Wikipedia)

Allerdings scheint hier Lucian Reich deutlich vom Vormärz und von Georg Büchner (1834) beeinflusst zu sein.

Guerre aux châteaux! Paix aux chaumières! war der französische Schlachtruf und wird dem französischen Schriftsteller Sébastien Roch Nicholas Chamfort zugeschrieben. Büchner erst hat den Ruf sozusagen umgedreht Paix aux chaumières! Guerre aux châteaux!

„Freili werde sie uns erleichtern!” warf der Stabhalter spöttisch ein. „Grad so, wie sie uns in de vorige Kriegen Erleichterung verschafft haben!” „Diesmal werd es anderst komme, meint der Romulus”, entgegnete mit Nachdruck der Fohrlenbacher.

„Anderst?” fragte hitzig der Stabhalter.

„Hab erst gestern e Schreiben bekomme, worin es steht, wie sie’s sogar den eigene Landsleut drübe machen. Da schreibt mir ein G’schäftsfreund, wie sie im Elsaß den Bürgern die Häuser niederreißen und abbrennen und sie mit Gewalt dann zur Schanzarbeit fortschleppen. – Und so und noch ärger würden sie’s auch bei uns mache!” schloß der Stabhalter, der als rechnender Geschäftsmann der Meinung war, die besten Händel seien kein’ Batzen wert.

„Wird diesmal nit so weit kommen”, sagte Bachweber mit Zuversicht.

„Es muß einer die kaiserliche Armee nur kenne, so wie ich sie kenn, aus der Zeit, wo ich noch beim Regiment gewesen bin.”

„An der ganze G’schicht”, nahm der Laubhauser aufgebracht das Wort, „ist nix anders schuld als die neu freidenkisch Lehr. Wir haben au bei uns so Patriote, die nur drauf warte, bis geteilt und alles gleichg’ macht wird. Hab erst kürzlich von reisende Handwerksbursche g hört, daß sich die freidenkische Professoren in Freiburg und in Mainz schon lange Bärt wachse ließen und Reden einstudiere täte, um die französische Patriote, wenn sie komme, hübsch ordeli begrüße zu könne!”

Kaiserliche Truppen

Hiermit ist die Habsburgische Armee –HRR– gemeint. Das Haus Habsburg-Lothringen stellte bis nach dem Tod Kaiser Franz’ I. Stephan von 1765 bis 1806 die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.

Ein kaiserlicher Kürassier im Polnischen Thronfolgekrieg vor Philippsburg 1734 („Jung-Savoyen“ – Zeitgenössische Gudenus-Handschrift) Foto: Wikipedia

„Was werde wir nit alles noch erlebe müsse!” jammerte Mathias. – Sein Sohn aber, der fröhlicher in die Zukunft schaute, unterhielt sich unterdessen angelegentlich mit der Mutter und Tochter, die ihn freundlich zum Essen und Trinken nötigten. Zwischen ihm und Florentina hatte sich bald die frühere Unbefangenheit wieder geltend gemacht. Hieronymus erzählte von seinen Arbeiten und Erlebnissen in der Stadt und ließ sich dann von dem Mädchen ausführlich berichten, was es seitdem Neues hier im Tale gegeben. – Er hatte zum Besuch im Hof das bewußte rotgesäumte Halstuch umgetan, mit dem er sonst nur an Festtagen Staat zu machen pflegte; und als er bemerkte, wie der Freundin Augen während des Gesprächs öfter an dem hübschen Tüchlein hafteten, ergriff er das volle Glas, um mit einem freudigen „Florentina, ich bring dir’s!” anzustoßen. Und während sie lächelnd Bescheid tat – und Hieronymus dann auch mit der Bäuerin Gesundheit trank -, hatten auch die Männer die Gläser wieder zur Hand genommen, um angesichts der drohenden Kriegsgefahr hoch den Frieden leben zu lassen.

Drei Tage verblieb der Sohn im Elternhause; es wurde ihm viel Ehre angetan; der Herr Pfarrer, der Stabhalter, sogar der Laubhauser hatten ihn zu Gaste geladen. Letzterer freilich nicht aus eigenem Antrieb, vielmehr auf Andringen der Bäuerin, welche es für schicklich hielt und gegen die andern nicht zurückbleiben wollte.

Wieder zurückgekehrt nach der Stadt, war es nun des guten Sohnes eifriges Anliegen, sein Gelübde zu erfüllen. Zunächst war das beschädigte Muttergottesbild auf dem Blechtäfelein wiederherzustellen oder vielmehr neu zu malen. Figuren in Öl zu malen hatte der Lehrling bisher noch wenig versucht. Doch war ihm einige Mal die Gelegenheit zuteil geworden, im Auftrag seines Meisters die Werkstatt des Hofmalers Weiß in Donaueschingen zu besuchen und dort dem Meister bei der Arbeit zuzusehen. Ein natürliches Geschick und guter Wille waren ihm treffliche Beistände, und so kam immerhin etwas zustande, was sich sehen lassen durfte.

Vom F.F. Hofmaler Franz Joseph Weiß (1735-1791) aus Hüfingen sind in St. Johann einige Gemälde zu besichtigen seien und er hat die Fahne der Jakobusbruderschaft gemacht. Die Jakobusfahne wird an Fronleichnam bei Prozessionen mitgeführt und begegnet uns in Kapitel 23 nochmals.

Fahne der Jakobsbruderschaft

Nach Severins Rat hatte Hieronymus sich einen kleinen Kupferstich, „Maria vom guten Rat”, zum Muster genommen; und als das Bildchen fertig war, machten die beiden Freunde eines Morgens sich ungesäumt auf den Weg, es an seine Stelle zu bringen. Der Steinmetz hatte sich mit Schlegel, Zweispitz und dem übrigen Benötigten versehen, und nach wenig Stunden tüchtiger Arbeit stand der umgeworfene Stein wieder auf festgemauertem Fundamente. Das Votivbildchen schimmerte in erneuter Schönheit aus seiner Vertiefung, und noch manches Jahr nachher verrichtete der Wandersmann, welchen sein Weg vorüberführte, in Andacht sein stilles Gebet davor.

So ruhig, friedlich wie bisher sollten aber die Lehrjahre unseres Freundes nicht mehr lange verlaufen, denn die Stürme, welche vorerst nur am Niederrhein und bis hinab nach Holland getobt, nahmen jetzt auch ihre Richtung nach den bisher so stillen Gauen des Oberrheins und Schwarzwaldes. Daß der Reichstag wirklich den Krieg erklärt habe, daß das alte Räderwerk einer Reichsarmee noch einmal in Gang gesetzt werden sollte, daß die Kreiskontingente mobil, d. h. marschfertig gemacht werden müßten, das war nach und nach für jedermann eine Gewißheit. Und wollte es manchem auch noch unglaublich vorkommen, so mußte dieser Unglaube weichen, als bald nachher längs der ganzen Heerstraße, von Engen, Geisingen bis ins Höllental, kaiserliche Einquartierung angesagt wurde.

Seit einem Menschenalter hatte man in diesem Gebirgswinkel Deutschlands keine kaiserlichen Soldaten mehr gesehen. Die ganze Umwohnerschaft, jung und alt, war ihnen entgegengeeilt, als es hieß: Sie kommen! Auch Hieronymus mit seinen Bekannten stand an der Landstraße, um den ersten Zug dahermarschieren zu sehen. Da wendete sich ein alter Dragonerwachtmeister, welcher am Ende der Vorhut ritt, lächelnd den gewichsten Schnurrbart streichend, gegen die Gaffer mit den Worten:

„O liebe Leutl, werdet Soldaten noch g’nug z’sehen kriegen; werd’t uns bald nimmer nachlaufen!”

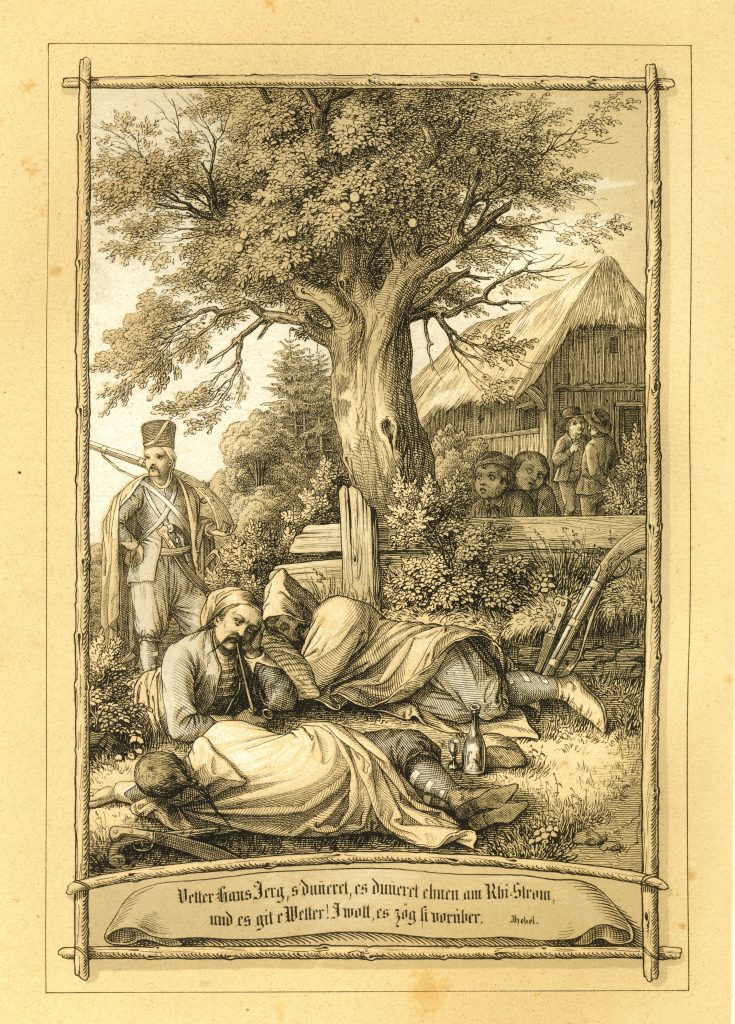

Man weiß, wie richtig diese Prophezeiung eingetroffen ist; denn Welle auf Welle flutete der Kriegsstrom daher. Selbst der Laubhauserhof bekam ungebetene Gäste. – Eines Morgens sah der Bauer sein Haus besetzt von einem Trupp wildfremder Kameraden mit langen Flinten, langen Messern im Gürtel und rote Mäntel über der Schulter.

Ohne viel Umstände hatten sie sich’s bequem gemacht, und der Hofbauer konnte jetzt mit Recht sagen: ich bin nimmer Meister. – Bald waren die Nachbarn einig, daß dies Rotmäntler seien, von welchen ihnen die Großeltern so Unerbauliches aus den vorigen Kriegen erzählt. Der Laubhauser aber tröstete sich in dem Gedanken, daß er, in kluger Voraussicht der kommenden Gefahr, vor einiger Zeit schon seine Kronentaler vergraben habe, im Garten hinter dem Immenhäusle. „Der Teufel ist en Schelm”, hatte er zur Bäuerin gesagt, „ich trau nit.«

Daß allerdings wenig Grund zum Trauen vorlag, konnte der gute Mann schon nach einer Stunde merken an gewissen Lücken in den Vorräten der Speckkammer und des Hühnerstalls sowie an mangelnden Wäschestücken, welche am Hag zum Trocknen aufgehängt waren – obwohl er seiner Einquartierung an Speis und Trank nichts hatte abgehen lassen. – Als die unheimlichen Gäste des Guten ein Genüge getan und sich unter dem großen Apfelbaum aufs Ohr gelegt, schlich der Laubhauser hinüber zum Fohlenbacher, den er in Welthändeln für einen erfahrenen Kopf hielt. Aber auch diesem lag das Haus voll seressanischen Volkes, und er wußte in der Tat wenig Trost als höchstens: er hab es schon lang vorausgesagt, daß es so kommen werde. – Die Kinder aber waren unterdessen an den Zaun geschlichen, wo die braunen, schwarzhaarigen Gesellen wie Katzen im Sonnenschein auf dem Rasen lagerten.

Der Begriff “Rotmäntler” bezieht sich auf die Seraschaner. Die Sereschaner, eine aus Südslawen gebildete Heerestruppe des Österreichischen Militärs, hatte rote Mäntel an und die markanten Schnauzbärte.

Seressaner (Internetfund)

Kurze Zeit nachher gab es wieder andere Gäste, die Condéer; aber das Betragen dieses Emigrantenkorps wollte den Leuten noch weniger gefallen als das der Rotmäntel. – Der Meister des Hieronymus, sonst ein äußerst konservativ gesinnter Mann, sagte einmal zu seinem Lehrling: „Jetzt kann ich mir das schreckliche Gericht, welches über die Vornehmen drüben gekommen ist, einigermaßen erklären!” – Einst hatten sie einen dieser Emigranten, der zwei Söhne bei sich hatte, im Quartier; die Meisterin mußte ihnen weichgesottene Eier mit Weißbrot bringen; als jedoch die Frau sehen mußte, wie die jungen adeligen Herren nur die Kruste der Brötchen verspeisten, das Weiche aber zum Fenster hinauswarfen, ohne daß der adelige Herr, ihr Vater, sie daran gehindert hätte, entsetzte sich das gute Weib ob dieser „Sünde”. – Als sie jedoch gleich darauf von einem der jungen Kavaliere in gebrochenem Deutsch gefragt wurde, ob denn ihr Kind, dem sie eben Brei im Pfännchen gebracht, auch schon eine Zunge habe, mußte sie wieder lachen über solch grasse Unwissenheit. – Spät in der Nacht verlangten sie dann vom Hausherrn, er solle ihnen einen Wegweiser verschaffen bis an die Schweizer Grenze; der Meister bestimmte seinen Lehrling dazu, der dann erst am andern Morgen wieder zurückkam – mit einem Goldstück beschenkt. Es war das erste gemünzte Gold, welches in seinen Besitz kam. Der Meister gönnte ihm den Fang von Herzen, meinte aber, wenn es mit der Kampflust der übrigen bestellt sei wie bei diesen, so werde das Korps nicht viel ausrichten.

Während dieser Vorgänge war auch das Fürstenbergische Kontingent auf den Kriegsfuß gebracht worden. Werbeplätze wurden aufgetan im ganzen Schwäbischen Kreis und die Mannschaften vollzählig gemacht; es kostete jedoch Anstrengung, das durch die lange Friedenszeit fast eingerostete deutsche Schwert aus der Scheide zu ziehen.

Unserm Feldwaibel zu Hüfingen, welcher so manche Kapitulation ausgedient, wäre jetzt ein ehrenhafter Rücktritt in das Invalidenkorps offengestanden, allein das vermochte der alte Soldat bei bevorstehendem Feldzug nicht über sich zu bringen. Von vornherein war er entschlossen, noch einmal für Kaiser und Reich sein Leben in die Schanze zu schlagen.

Was ihm am meisten naheging, war, daß er diesmal den Feldzug ohne seine getreue Annakäther mitmachen mußte. Nicht an dem Willen der Hausfrau lag dies, denn mit Freuden wäre sie auch diesmal noch dem Manne ins Feldlager gefolgt, aber es war lange her seit dem Siebenjährigen Krieg, das Alter forderte bei dem Weibe unerbittlich sein Recht.

Die Mannschaft war ziemlich bald vollzählig. In der Rheinebene sollte das schwäbische Kontingent sich sammeln. Aber die einzelnen Abteilungen, welche dort anlangten, mußten zuerst gleichmäßig uniformiert, zum Teil zweckdienlicher bewaffnet werden. – Der Sommer ging darüber hin, bis das Korps mit dem Nötigen versehen, bis einige Ordnung und Gliederung in die unzusammenhängende Masse gebracht war und man es unternehmen durfte, dieselbe gegen den Feind zu führen.

Dem Feldwaibel waren bei solchen Zuständen alle Hände voller Arbeit, und er hatte nicht viel Muße, auch wenn es in seiner Art gelegen wäre, sorglich trübe Gedanken in die Heimat zu senden.

Dort aber saß jetzt einsam Frau Annakäther an ihrem Spulrade, für die Zeugmacher in der Stadt Wolle zu spinnen. Beim Abschied von dem fortziehenden Gatten hatte sie mehr Festigkeit bewiesen, als man vielleicht erwartet. Jetzt aber war ihr tausendmal des Tages, als müßte sie seinen Tritt auf der Stiege hören oder seine Stimme im Hausgange, und manch stille Träne wischte sie sich mit der grobleinenen Schürze von der vergrämten Wange.

Hieronymus war ihr Tröster in der ungewohnten Einsamkeit, und es erleichterte sie jedesmal, wenn er herüberkam, Bericht zu bringen von dem kaiserlichen Heere oder vom fernen Kriegsschauplatz.

(1) Aus den Schriften der Baar 17 (1928), Georg Tumbült: Das Fürstenbergische Kontigent Schwäbischen Kreises.

Hier geht es zu Kapitel 18:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Zur Übersicht geht’s hier:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: