Heimkehr und Heiratsantrag

Unverhoffte Rückkehr

Der eigene Herd

Hieronymus Kapitel 23

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Dreiundzwanzigstes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

Heimkehr und Heiratsantrag – Unverhoffte Rückkehr

Der eigene Herd

Fünfmal schon hatte der Frühling Wald und Flur mit neuem Grün geschmückt, seitdem Helena das Haus der Pflegeeltern verlassen. Immer noch war sie auf Wildenstein die treue Dienerin, die liebreiche Pflegerin der Kinder, die unermüdliche Gehilfin im Haushalte des Schloßverwalters.

Wohl trat bisweilen das Bild früherer Tage ihr vor die Seele, und das bitter wehmütige Gefühl des Alleinstehens in der Welt wollte sie anwandeln. Doch Tätigkeit und Pflichtübung leiteten ab vom trüben Sinnen und füllten, grünenden Ranken gleich, die Lücken ihres Innern; leise keimende Hoffnungen erleuchteten es wohl auch mit dem Scheine künftiger glücklicher Tage.

Schon wehte der Wind wieder über die Haberstoppeln – weder die Wachtel in den Furchen noch die Lerche in den Lüften ließen ihr Lied mehr erschallen, da schritt ein Wandersmann auf der Straße von Sigmaringen stromaufwärts durch das Donautal. Er war vorbeigezogen an der alten Hochveste Werrenwag, welche, ein Wächter über das Tal, von schroffem Fels herniederschaut. Bereits war die Sonne dem Untergehen nahe, als der Wanderer sich auf die rechte Talseite gewendet, wo ein nur wenig gangbarer Pfad hinzog.

Schloss Werenwag oder “Hochveste Werrenwag“, wie Lucian Reich schreibt, befindet sich im Oberen Donautal der Gemeinde Beuron.

1629 erhielten die Grafen von Fürstenberg das Schloss, das sie 1721 an die Freiherren von Ulm zu Erbach verkauften. Erst im Jahr 1830 kam Werenwag wieder in den Besitz der Fürsten von Fürstenberg. (Wikipedia)

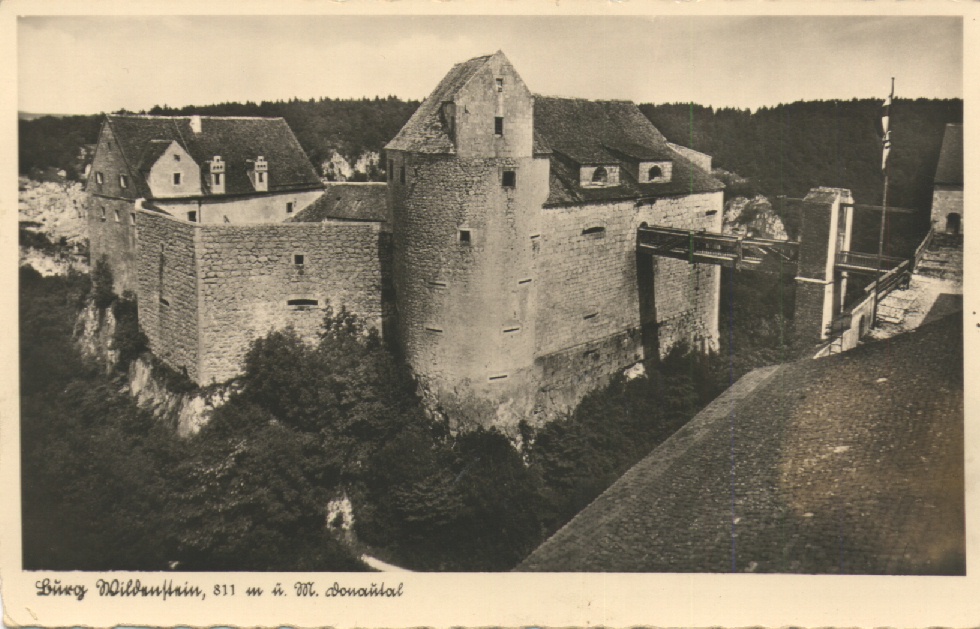

Lange Schatten ruhten auf dem tiefen, felsumgürteten Grund und seinem grünflutenden Strom. Nur die hohe, fürstenbergische Burg Wildenstein schaute kühn noch dem Tagesgestirn ins leuchtende Antlitz. Eine Gestalt aus längst verflossener Zeit, schien der ernste, schmucklose Bau den Pilgrim im Tale zu begrüßen.

Auf steilem Pfade stieg der Fremde den zackigen Felsgipfel hinan. Vor der Zugbrücke, welche, mit ihren langen Armen einer riesigen Spinne vergleichbar, den breiten Felsspalt überdeckte, stand er eine Weile still, das Haus mit seinem gewaltigen viereckigen Turme zu beschauen. Das Dach hing nur lose in eisernen Schlaudern darüber, denn die festgewölbte Stirne des Baues trotzt auch dem zerschmetternden Wurfgeschoß. War die Brücke aufgezogen, so fanden nur noch Raben und Geier den Eingang in das einsame Felsennest.

Burg Wildenstein, Postkarte ca. 1910

Foto: Wikimedia

Dumpf dröhnte die alte Brücke, als der Wanderer in luftiger Höhe über den Abgrund schritt, um durch das finstere Tor in den engen Burghof zu gelangen. Im abendlichen Dunkel erblickte er hier an dem mittelalterlich überdachten Ziehbrunnen, welcher durch den Felsen bis auf die Sohle des Stromes niedergeht, ein Mädchen, eben im Begriff, ein kupfernes Wassergefäß auf den Kopf zu heben. – Einem schüchtern forschenden Blicke des Mädchens in das sonngebräunte Angesicht des jungen Mannes – folgte freudig überraschendes Erkennen – es waren Hieronymus und Helena.

Wie eine weiterschleppte Taube, frei gelassen, den Flug wieder nach dem wohlbekannten Dache richtet, und die Schwalbe nach vergangenem Winter wiederum die alte Heimat sucht, also kehrte der lang Gewanderte nach fast fünfjähriger Abwesenheit in die Heimat zurück. Das Verlangen, Verwandte zu sehen und die bewährte Jugendfreundin, hatte den Heimkehrenden bewogen, die Heerstraße zu verlassen und den rauhen, wenig begangenen Weg im Stromtal einzuschlagen.

Als zartes, feingeputztes Herrenkind war sie einst dem schlichten Knaben im Zwilchkittel gegenübergestanden, und jetzt – sah er das bürgerlich und häuslich gekleidete Mädchen vor sich, ihm die schöne, doch etwas schwielige Hand zum Gruße darreichend.

Freundlich aufgenommen von den Vettersleuten und ebenso gut bewirtet, weilte der Reisende einen Tag auf dem Schlosse. Als er des Morgens wieder fürbaß zog, den steilen Felsabhang hinunter, sah man den sonst eilfertigen Wanderer wiederholt nachdenklich stehenbleiben, als habe er etwas vergessen, etwas liegenlassen oben auf der Burg. – Ofter blickte er zurück nach dem Orte, den er eben verlassen – wiewohl ein dichter Herbstnebel verhüllend um die Felsen zog und die kahlen Giebel des Hauses nur undeutlich aus dem Duft hervorschauten. Offenbar fesselte den Blick des Dahinziehenden ein mehr als gewöhnliches Interesse. Dennoch vermögen wir nicht viel mehr zu berichten, als daß unser Freund hatte versprechen müssen, über’s Jahr wiederum auf Besuch nach Wildenstein zu kommen. – Unverkennbar aber ist gewesen, daß die Züge des Wanderers von innerer Freudigkeit erglänzten wie die grünende Flur vom hellen Streiflicht der aufgehenden Sonne.

Dem heimgekehrten Sohne war die Freude des Wiedersehens von Vater und Mutter leise getrübt durch die Wahrnehmung, wie die so sehr Geliebten seitdem merkbar gealtert hatten.

Die Heimat übte auf den gereiften jungen Mann ihre wohltätigen Zauberkräfte. Manches erschien ihm zwar jetzt in verändertem Lichte; der rosige Schimmer der Jugend hatte der wenig phantastischen Tagesbeleuchtung weichen müssen. Aber er hatte hier seine Jugend verlebt, und wenn er um sich schaute, so sproßten auf jedem Platze, aus jedem Busch in Feld und Wald alte Erinnerungen auf, die ihm, wie Blumen, ihre erquicklichen Düfte zuwehten.

Doch nicht als Träumer und Phantast war er zurückgekehrt: obwohl er sich anfangs vorgenommen, sein Besuch solle nur ein vorübergehender sein, so war sein ganzes Sinnen und Trachten doch alsbald auf Tätigkeit und festen Lebensberuf gerichtet. Seit der Einkehr in Wildenstein schien es, habe er ein ungewisses Streben ins Weite aufgegeben; und schon in den ersten Tagen seiner Wiederkunft ward ihm durch Romulus eine wohl zu erwägende Idee geboten.

Dieser, der langjährige Student, hatte, wie er seinem Freunde Hieronymus vor Jahren schon geschrieben, wirklich umgesattelt und sich dem Schulfach zugewendet. In Donaueschingen, wo er bei dem dortigen Normallehrer und Musikpräzeptor Unterricht genommen, hatte er ein gutes Examen gemacht und alsogleich auch eine Anstellung auf dem Wald erhalten. Bei einem Besuch in der Heimat war er mit Hieronymus unter anderm auch auf die Uhrenindustrie zu reden gekommen, welche Industrie in dem Tal, wo er den Schuldienst versah, besonders schwunghaft betrieben wurde. Namentlich die Uhrenschildmalerei war es, welche zur Zeit mehr und mehr selbständig sich ausbildete. Zu den größeren Spieluhren mit Gestellen und Säulchen wurden ganze Tableaux verlangt, die geübtere Kräfte als die bisherigen verlangten; und Romulus machte seinem Freunde den Vorschlag, die Sache in die Hand zu nehmen.

Hieronymus war nicht abgeneigt. – Ein Anfang ward gemacht; ein gesegneter Fortgang fehlte nicht. Denn nach kurzer Zeit waren seine Arbeiten weit und breit in der Umgegend bekannt und gesucht. – Eine Uhrenhändler-Compagnie bot ihm bald auch Kapitalien zur Vergrößerung des Geschäftes, aber er schlug es aus, um seine Selbständigkeit nicht zu gefährden. – Wo aber ein guter Grund gelegt, das Gedeihen sichtbar ist, da wenden die Augen der Nachbarn sich hin; denn sie wissen mit Salomo, daß im Hause des Weisen ein lieblicher Schatz sei.

Uhrenschild von Lucian Reich

Der Stabhalter, praktisch in allem, was er tat, gab dem Meister Schildmaler nicht undeutlich zu verstehen, daß er noch eine zweite hübsche Tochter habe und auch imstand sein würde, einem braven Schwiegersohn nachhaltig unter die Arme zu greifen. – Aber auch in diesem, wie im Punkte des Anerbietens der Uhrenhändler-Compagnie, schien Hieronymus ziemlich harthörig zu sein. – Und wo der Sitz des Übels lag, konnte entnommen werden aus einem Zwiegespräch in Hüfingen, wohin Hieronymus gegangen war, um seine dortigen Freunde zu besuchen.

Es war am Herz-Jesu-Fest, welches Fest der Stadt immer viele Gäste aus der Umgebung zubrachte. Auch das Bäbele von Wildenstein war zum Besuch der alten Eltern gekommen. Die kirchlichen Feierlichkeiten waren vorüber und die Familie und Hieronymus im Hausgärtlein versammelt, den lauen Sommerabend im Freien zu genießen. Man plauderte von allerlei; und als endlich die Mutter Annakäther ins Haus sich begeben, um ein Nachtessen zu richten und auch ihr Mann sich vom Bänklein erhoben hatte, um die Vogelkäfige aus dem Garten in die Stube zu bringen, hatte Hieronymus mit der Verwaltersfrau, in den Wegen auf und abgehend, ein Gespräch angefangen.

Das Herz-Jesu-Fest „welches Hüfingen immer viele Gäste aus der Umgebung zubrachte“ wird heute noch in Fürstenberg gefeiert. Das traditionelle Fest findet stets zehn Tage nach Fronleichnam statt und gehört heute noch zu den kirchlichen Höhepunkten der Fürstenberger.

Die Frau äußerte sich scherzhaft über sein Glück und gratulierte ihm zu den vorteilhaften Heiratsanträgen, die ihm, wie sie von ihrer Mutter gehört, gemacht worden seien. Hieronymus ging auf den Scherz ein. „Ich bin ein Glückskind”, sagte er, „Ihr habt Recht, Base, und ich muß Euch auch gestehen, daß ich das Heiratskapitel seit neuerer Zeit öfter in Betracht ziehe. – Zum freiwillig ledigen Stand, mein’ ich, gehört ein gewisses Genie – oder aber eine solche Selbstgenügsamkeit, wie sie mein Freund Severin besitzt. Zu beidem fühl’ ich keine Anlage in mir. Meiner Natur nach bin ich mehr zum folgsamen Ehemann geschaffen.

„Folgsam”, wiederholte die Base lachend, „das ist eine Tugend, die eine Frau sehr glücklich machen kann. – Da Ihr aber, wie man hört, so heiklich seid, so wär ich doch begierig auf Eure Wahl.” „Vielleicht ist sie gar schon getroffen, diese Wahl!” warf Hieronymus zum Ernst übergehend hin. „Ich will offen mit Euch reden, Frau Bas. – Seht, als ich im vorigen Herbst auf der Heimreis’ bei Euch auf Wildenstein eingekehrt bin, da ist es dem lang in der Fremde gewanderten Menschen wieder einmal recht heimelig ums Herz worden; und ich gesteh’s, als ich das treue Walten und Schaffen Eurer Helene gesehen, hab ich unwillkürlich den Mann beneidet, dem sie der Himmel einst als Frau an die Seite setzen wird. „Euer Gusto ist nicht der schlechteste”, versetzte schalkhaft die Base. „Ei, ei, am End werd ich gar meine Haushälterin und Lehrerin meiner Kinder einbüßen sollen. – Bedenkt doch -” „Bedenken? Was soll ich bedenken? Daß ein so braves Mädchen nicht mehr frei sein werde – nicht wahr?” „Richtig, etwas ähnliches hab ich sagen wollen. – Ich will Euch ein Geheimnis mitteilen, Vetter, obwohl man nicht aus der Schul schwätzen soll. – Ihr wißt, jedermann hat Geheimnisse, so ein Heiligtum, in welches nur Vertraute zuweilen einen Blick tun dürfen. Als mir Helene einmal ihre Andenken aus früheren Jahren im Haus ihrer Pflegeeltern gezeigt hat, hab ich auch etwas dabei gefunden, so wie – alte Liebe rostet nit.”

„Briefe vielleicht, von irgendeinem Verehrer?” fragte Hieronymus ein wenig betroffen.

„Nicht weit neben die Scheibe geschossen”, entgegnete lächelnd die Frau, „’s ist so was gewesen – wie schön gemalte Neujahrswünsch’: Spann auf den goldenen Bogen, Aurora, schönste Frau, und dergleichen; und das Mädchen hat mir gestanden, daß sie von jemand herrührten, den es nicht vergessen könne!”

„Also so sorgsam immer noch aufgehoben?” fragte Hieronymus in einem Ton, der nichts weniger als gleichgültig klang. „Ja – es sind schöne Zeiten gewesen!” setzte er bei – und die Base glaubte zu bemerken – obwohl es schon dunkelte und die Fledermäuse bereits um die alte Stadtmauer und um das Gärtlein flatterten – zu sehen glaubte sie, daß es freudig, wie ein heller Strahl über das Gesicht des jungen Meisters hinziehe.

„Aber noch ein’s”, nahm die Base wieder das Wort: „Vermögen -” „Hat sie keines!” unterbrach sie rasch Hieronymus. „Das weiß ich. Aber ich denk, ihre guten haushälterischen Eigenschaften bilden ein Kapital, das sich reichlich verzinsen wird.” „Wenn Ihr so rechnet, Vetter”, entgegnete die Frau, „so könnt ich mich vielleicht dazu verstehen, Euch einen Liebesdienst zu erweisen.” „Ich nehm Euch beim Wort, Frau Bas!” versetzte Hieronymus lebhaft, ihre Hand ergreifend. – Und noch denselben Abend verfaßte er ein Schreiben an Helene, welches die Verwaltersfrau bestens zu besorgen versprach. – Das Fräulein möge nicht übel aufnehmen, schrieb er, wenn er sich die Freiheit nehme, einen Brief an sie zu richten; es müsse einmal gewagt sein. Eilig, wie ein rasch fließendes Waldwasser dränge es ihn dem Ziele zu. – Er komme sich vor wie Noah in der Arche, der die Taube ausgeschickt habe, die, so hoffe er, nun auch für ihn mit dem Olzweig zurückkehren werde – usw.

Des andern Morgens zogen beide Paare von dannen; das Bäbele nämlich mit dem Brief nach Wildenstein, Meister Hieronymus mit seiner Hoffnung nach Laubhausen. – Und wir können nur wünschen, daß die Liebesbötin ihr Anbefohlenes fester verwahrt gehalten als der Antragsteller seine Hoffnung. Denn unterwegs schon kamen ihm allerlei Zweifel über die Aufnahme seines eiligen Briefes. – War es vielleicht Selbsttäuschung, als er auf Wildenstein in den Augen des Mädchens ein besonderes Wohlwollen gegen ihn zu erblicken vermeinte? – Doch – wenn er dann wieder an die Mitteilungen der Base dachte, so war es ihm, als wehe ihn frische Morgenluft an, alle Zweifel zerstreuend.

Zu Hause angekommen, zählte der ungeduldige Mensch Tage und Stunden – es war unmöglich, daß so bald Antwort da sein konnte, und doch blickte er jeden Morgen die Straße entlang, auf welcher der Amtsbot, der auch alle Privatbriefe besorgte, zu kommen pflegte. Mitten in diese mühende Unentschiedenheit hinein fiel aber ein Ereignis, welches, einem Meteorstein ähnlich, die ganze Nachbarschaft in Aufregung versetzte.

Wie eine alte, breit gewurzelte Tanne Generationen absterben und jüngere um sich heranwachsen sieht und, in scheinbar unverwüstlicher Zähigkeit Wind und Wetter trotzend, immer dieselbe bleibt – also lebte stets noch der greise Köhler Klaus, versah sein Handwerk mit der gewohnten Sorglichkeit. – An seinen Schürbaum gelehnt, sah der Alte in jenen Tagen einen fremden Mann dem Kohlplatz zuschreiten. Er hielt den Wanderer seiner Kleidung nach für einen Jakobsbruder, der auf dem Wege nach Hüfingen im Begriffe stehe, zum dortigen Jakobifest zu pilgern.

Und noch ein Kirchenfest: Das Jakobifest.

In Hüfingen ist schon seit dem Mittelalter ein Abzweig zum Jakobusweg. In früheren Zeiten gab es in Hüfingen viele Pilger. Ein Pilger auf dem Weg war deshalb ein Jakobsbruder.

Der Fremde war angetan mit einem braunen Pilgergewand, während ein breitrandiger Hut sein ernst schauendes Gesicht beschattete, welches in stark ausgeprägten Zügen tiefe Spuren ungewöhnlicher Erlebnisse trug. Der Ankömmling hatte den Alten begrüßt und, wie es schien, ermüdet dem rauchenden Meiler gegenüber auf dem Rasen Platz genommen. Fragen an den Alten hatte dieser in gewohnter Dienstfertigkeit beantwortet. Nachdem der Unbekannte die große, altersgraue Gestalt des Köhlers einige Augenblicke unverwandt angeblickt, sagte er forschend: „Wie geht es Eurer Familie?”

„Des Stabhalters, meint Ihr? – Gut, gottlob!”

„Und Eurem andern Schwiegersohn?”

Der Alte schwieg betroffen und mißtrauisch.

„Ich habe gehört, er lebe noch”, fing der Fremde wieder an. „

„Würdet Ihr ihn wieder erkennen, alter Vater, wenn er jetzt auf einmal vor Euch stünde?” Klaus schaute blitzenden Auges dem Manne ins Gesicht. – „Tolberg” schrie er in heftiger Bewegung. „Weich, Versucher!” Und zum gewaltigen Schlag ausholend, schwang der Köhler den Schürbaum.

Der Pilgersmann aber nahm den Hut vom Kopfe und sagte gelassen:

„Schlagt zu, wenn es dann besser ist! – Seht her, Vater, meine Haare sind so grau wie die Eurigen.” – Da ließ der Alte die Arme sinken und stöhnte: „Und Euer Kind?”„Werdet Ihr wiedersehen, wenn es Gottes Wille ist”, versicherte Tolberg.

„Und mein ungeratener Sohn – Euer Kamerad?”

„Dieter”, entgegnete zögernd der Schwiegersohn, „dem wird Gott gnädig sein!”

„Also tot! – Gott verzeih ihm, wie ihm sein Vater verzeiht.” Der Alte mußte sich setzen, seine Knie wankten.

„Ihr sollt alles hören – über alles Auskunft erhalten – aber jetzt faßt Euch, kommt zur Hütte und von da in Euer Haus – laßt den Jungen hier beim Geschäft zurückkommt!”

Tolberg faßte den alten Mann am Arme, ihn nach der Hütte zuführend; und nach kurzem Verweilen sah man sie weiterschreiten, in der Richtung nach der Wohnung des Köhlers. Klaus hatte niemanden noch den Namen des Fremden genannt, doch verbreitete sich bald das Gerücht, Tolberg sei wieder da und suche seine verlorene Tochter, welche mit den Landfahrern herumziehe. Von dem Angekommenen wußte man nur so viel, daß er, nachdem er in früher Morgenstunde lange auf dem Grabe Johannas verweilt, des andern Tages schon wieder das Tal verlassen habe.

Nach etwa einer Woche war der Fremde bei Nacht wieder im Haus des Köhlers angekommen, und gleich des andern Morgens in der Frühe empfing Meister Hieronymus in seiner Werkstatt ein Handbillett, von Tolberg unterzeichnet, worin dieser ihn, einer notwendigen Unterredung halber, zu sich ins Haus des Köhlers einlud. Der Meister säumte nicht lange, denn es war ihm alsobald klar, daß man von ihm Auskunft erwarte über Herrn Tolbergs Tochter, mit welcher er ja in früher Jugend so oft zusammen war und welche er vor wenig Jahren noch bei den Vaganten getroffen hatte.

In der Wohnstube des Köhlers eingetreten, fand Hieronymus daselbst einen ältlichen, mildernst aussehenden Herrn, welcher, nachdem er sich überzeugt, daß er in dem Angekommenen den rechten Mann vor sich habe, also anfing: „Entschuldiget, junger Freund, daß ich Euch hierher bemüht – ich heiße Tolberg – ohne Zweifel habt Ihr diesen Namen schon nennen gehört und wißt auch, daß ich der Schwiegersohn des Forbachklaus bin. Daß ich ein Töchterlein hier zurückgelassen, wird Euch ebenfalls nicht fremd sein – ja, man sagte mir, daß Ihr sie näher kennen sollet.”

„Wenn ich nicht irre”, versetzte zögernd Hieronymus, „so kenne ich sie allerdings, wir waren früher oft zusammen. – Doch jetzt im Augenblick wär ich nicht imstande” – Der Sprecher stockte, es war ihm ein zu heikler Punkt, die fatale Vagantengeschichte zu berühren.

„Ich verstehe schon”, fiel der alte Herr ein, „ich will jedoch gleich von der Hauptsache mit Euch reden. – Nachdem der Himmel die Tochter glücklich in die Arme ihres Vaters zurückgeführt hat, gestand mir das Mädchen, als ich sie nach allen ihren Lebensumständen genau befragte, daß sie ihr Vertrauen und ihre ganze Lebenshoffnung schon von früher her auf einen wackern jungen Mann gesetzt habe; sie glaubt auch, daß ihr besagter junger Mann wohl zugetan sei. – Ich habe”, fuhr er mit bewegter Stimme weiter, „ich habe in diesem Punkte eine zu herbe Schule durchgemacht, als daß ich der Neigung meines Kindes hemmend in den Weg treten möchte. – Weil mir nun”, schloß der Sprecher mit lächelnder Miene, „das Mädchen einen gewissen Hieronymus als ihren Freund bezeichnet – so hab ich Euch heute hierher rufen lassen.”

Dem Angeredeten war es bei dieser Wendung der Rede siedend heiß geworden, er erinnerte sich wieder der Zutunlichkeit Schön Rösels gegen ihn, als er sie damals im Walde getroffen. – Verwirrt und verlegen, wußte er nicht alsogleich etwas Passendes zu erwidern.

Herr Tolberg, der sein Schweigen für Schüchternheit auslegen mochte, fuhr ermunternd fort: „Ich wünsche, junger Freund, daß Ihr in allen Stücken Euer Zutrauen auf mich setzen möchte; ich höre, daß Ihr tätig und strebsam seid – ist Euch mit einem Kapitälchen zur Erweiterung Eures Geschäftes gedient, so sprecht offen.”

„Verehrtester Herr*, fiel jetzt Hieronymus mit Entschiedenheit ein, „für Euren gütigen Antrag muß ich höflich danken. Ich glaube vorerst mit Fleiß und Beharrlichkeit mein vorgestecktes Ziel ohne fremde Hilfe zu erreichen. Was aber das andere, nämlich Eure Tochter anbetrifft, so will ich offen und aufrichtig gegen Euch sein, wie Ihr es gegen mich seid. – Eure Tochter, ja, ich habe sie gekannt schon in frühester Jugend, sie war meine Gespielin, ich erinnere mich auch, daß sie immer besonders freundlich gegen mich gewesen ist – doch die Jahre und Verhältnisse haben uns getrennt – es sind vielleicht schon sechs bis sieben Jahre oder noch länger, seit ich sie zum letzten Mal im Wald – in der Nähe des Grumbentobels – gesehen und gesprochen habe.” Die Geschichte am Stöckle-Turm kam ihm zwar auf die Zunge, doch hielt er stockend inne.

Tolberg schaute den Sprecher groß an, aber Hieronymus fuhr fort: „ Wenn sie aber ihr Vertrauen in mich gesetzt hat, so tut’s mir herzlich leid. – Meine Hoffnung und mein Entschluß stehen fest. – Ich kenne ein Mädchen, und wenn es geht, wie ich hoffe, und sie mir ihre Neigung zugewendet und Gott meinem Tun und Schaffen Gedeihen schenkt, so soll niemand als sie die Gefährtin meines Lebens sein. Und wenn ich heute zum Millionär, ja zum König würde, so sollte keine andere als sie meine Königin sein.

In Tolbergs Mienen drückten Erstaunen und Betroffenheit sich immer deutlicher aus. „Eure Gesinnungen muß man ehren; aber was redet Ihr da”, fügte er kopfschüttelnd bei, „vom Wald, von sieben Jahren?” Der junge Meister fühlte seine Lage immer peinlicher werden. Tolberg aber schritt unwirsch, fast verdrießlich nach der Kammertür: „Da, sprecht selbst miteinander, ich kann nicht klug werden aus der Geschichte.”

Halb starr blickte Hieronymus auf die geöffnete Tür, als befürchtete er einen Auftritt wie weiland in der unterirdischen Bettelküche. Da trat Tolberg wieder ein, an seiner Hand – nicht Schön Rösel, sondern – Helena in all ihrer Lieblichkeit, gleich einer in lauer Frühlingsnacht aufgebrochenen Rose.

Wie von bösem Zauber gebannt stand der Freund da – also Helene des reichen Tolbergs Tochter! Dieser Gedanke durchfuhr ihn blitzschnell, und er vermeinte seine Hoffnung vor seinen Augen versinken zu sehen. – Lächelnd aber trat das Mädchen auf ihn zu. „Ich bin Euch Antwort schuldig – Hieronymus -!” sagte sie treuherzig. „Hier!” Und damit legte sie ihre Rechte in die seinige. Und freudig überrascht drückte der Überglückliche ihre Hand an seine Brust. Überlassen wir jedoch die beiden ihrem Glücke und wenden uns, wie der Leser wohl nicht anders erwarten wird, zunächst der Geschichte Tolbergs zu.

Nach der Zurückkunft ins Vaterhaus lebte der junge Mann in der ersten Zeit noch ganz dem Andenken seiner Johanna. Wenn die Verhältnisse ihn wie ein lastendes Gewicht niederdrückten, schwangen sich die Gedanken in jene friedlichen Tannenwälder – wo ein liebendes Weib seiner harrte.

Nicht allzulange jedoch konnte sein leicht veränderlich Wesen festhalten an solch sehnsüchtig unbefriedigenden Schattenbildern. Der Tod Johannas traf bereits den für die Welt erzogenen Sohn reicher Eltern in einer Stimmung merklich verkühlten Herzens, und es kam bald so weit, daß der junge Herr seiner Verbindung mit jener Tochter des Waldes kaum noch als eines unüberlegten Streiches, einer jugendlichen Verirrung gedachte.

Wohl lag die Versorgung des hinterbliebenen Kindes dem von Natur aus nicht zum gewissenlosen Menschen geschaffenen Vater am Herzen. – Dieses Kind jedoch mußte auswärts erzogen werden; der Jugendstreich des Sohnes sollte und mußte vertuscht bleiben – so wollte es die Ehre des Hauses. – Der Sohn erinnerte sich jener freundlichen Familie des Obervogts, die er während seines Aufenthaltes im Schwarzwalde kennengelernt. – Hier konnte man das Kind unterbringen. Fern von der verfeinerten und verbildeten Welt sollte das Töchterlein eine anständige, aber einfache Erziehung erhalten. Später, wenn sich die Verhältnisse geändert, kalkulierte der Vater, konnte die herangewachsene Tochter ja immer noch in die Arme ihres unbekannten Vaters zurückgeführt werden.

Durch den geistlichen Herrn in Laubhausen wurde die Sache auch befriedigend ins Reine gebracht. Der Obervogt mit seiner Familie war unterdessen von seinem früheren Posten abgerufen und in ein entferntes Städtchen des Kinzigtales, später als Amtsrat nach Hüfingen versetzt worden. Ein regelmäßiges Jahresgehalt sollte für die Mühen und übernommene Pflege entschädigen.

Nachdem sich dieser Knoten im Leben des jungen Herrn Tolberg so befriedigend gelöst, hatte er der Stimme der Vernunft und der seines Vaters so weit Gehör gegeben, daß er für gut fand, sich wieder zu verheiraten. Es war begreiflich eine vorteilhafte Partie, eine Heirat nach der Mode. Ein Sohn, dieser Verbindung entsprossen, wurde in Paris erzogen. Nach dem Tode des alten Fabrikherrn aber waren die Bande der ehelichen Liebe bereits schon so lose geworden, daß eine beiderseits gewünschte Trennung des Paares erfolgte.

Die Vorläufer der Revolution hatten sich eingestellt. Man weiß, welch ein Schauplatz von Unfug und Greueln gleich zu Anfang dieses Weltereignisses das Elsaß gewesen. Tolberg war es gelungen, zu rechter Zeit noch einen, wenn auch kleinen Teil seines Vermögens nach Basel in Sicherheit zu bringen. Zur Flucht aber wollte er sich nicht entschließen, wie viele Freunde ihm auch das Beispiel dazu gegeben.

Da geschah es eines Tages, als er kurz vorher einen anonymen Warnungsbrief erhalten, daß ein ungebetener, lange nicht mehr gesehener Gast vor den ernstnachdenklichen Fabrikherrn trat. Es war ein verwahrloster, wildaussehender Mensch, nicht mehr jung. Auf dem schwarzen Filzhütlein, welches er beim Eintritt in das Wohnzimmer kaum ein wenig beiseite gerückt, prangte eine große dreifarbige Kokarde; eine schlotterig umgeschlagene Halsbinde verbarg Hals und Kinn, halbzerrissene, gestreifte weiße Pantalons, ein blautuchenes Militärkolett mit rotwollenen Epauletten bezeichneten einen Neufranken, der Dialekt aber, in welchem sich der branntweinduftende Bruder an den Hausherrn wendete, einen verkommenen Deutschen.

„Bon jour, lieber Schwager!” lautete die Begrüßung. In merklicher Unruhe und mit einem Blick des Unwillens auf den Sprecher erhob sich Tolberg, ohne etwas zu erwidern. „Ich weiß”, fuhr der Eingetretene in maliziösem Tone fort, „daß ich hier, bei meinen lieben Verwandten, immer gerne gesehen und mit Ungeduld erwartet werde.” „Du kommst”, fuhr Tolberg heraus, „jetzt gerade sehr ungelegen.” „Ungelegen?” wiederholte der andere höhnisch, „ich, der Dieter, das Genie, wie man mich früher zu nennen beliebte.” „Zu oft schon hast du meine Güte mißbraucht mit deiner Zudringlichkeit.”

„Oho”, brauste Dieter auf, denn er war es wirklich, „aus dem Ton beliebt man aufzuspielen – ich bin jetzt der zudringliche Lump? – Ah, richtig, ich hab ja keine hübsche Schwester mehr, mit welcher sich der Herr en passant verlustieren könnte – doch jene Zeiten sind vorüber, und jetzt wirft man den Dieter in den Winkel wie einen durchgetretenen Stiefel. – Ah foudre!” schrie der halbbetrunkene Altgeselle in anscheinender Erbosung, „verdammter Royalist; Kerl! ich spieß dich wie ein zappelnder Frosch!” Er hatte aus einem Knotenstock, den er in der Linken hielt, einen Stockdegen gezogen und die spitze Klinge dem zitternden, erblassenden Tolberg auf die Brust gesetzt.

„Doch halt! Du dauerst mich – Schwager, du steckst in böser Haut – und der gutmütige Dieter, dem man schon so oft in diesem Haus die Tür gewiesen, das gutmütige Bruderherz kommt, um dich zu verwarnen. – Schau, die Axt ist am Baum – der Klub in Schlettstadt hat deinen Untergang beschlossen – bin ich nicht sein Mitglied – und ist nicht sein Vorstand mein deutscher Landsmann aus dem Badischen? – Wenn Monsieur Tolberg, der Aristokrat, nicht heut abend noch vor Sonnenuntergang das Felleisen schnürt, so” – hier fuhr Dieter mit dem Finger quer über den Hals. – Tolberg erblaßte. „Schau”, fuhr der Klubist fort, „Dieter, das Genie, hat so spekuliert: du warnst den sorglosen Schwager und hilfst ihm in der Eil einige Trümmer seines Reichtums retten. – Fraternité, egalité, brüderliche Teilung – auch dem Republikaner liegt das Hemd näher als der Rock!”

Ehe jedoch Tolberg etwas auf diesen Vorschlag entgegnen konnte, wurde die Türe des Gemaches aufgerissen, ein Diener stürzte herein: „Rettet Euch, Herr, wir sind verloren!« keuchte der Mann. – Als wär eine Bombe in das Haus gefallen, also wirkte diese Hiobsbotschaft. – Sei es, daß man sich zu einer Flucht schon länger versehen – Tolberg eilt in das anstoßende Kabinett, reißt einen Koffer auf, nimmt daraus eine Schatulle und verschwindet durch ein zweites Zimmer – sein Diener hinter ihm her.

Dieter, wie ein Rüde, dem die nahe Beute entrinnt, stürzt den Flüchtigen nach, Tolberg und der treue Diener durcheilen den anstoßenden Garten, übersteigen die Mauer und gelangen glücklich ins Freie. Der Ort war aber schon umstellt von den Sendlingen des Schlettstadter Klubs. – In dem Augenblick, als der zu Tod erschrockene Fabrikherr mit seinem Diener querfeldein gegen ein nahes Gehölz sich wenden will, vertritt ihnen Dieter den Weg – wie eine Katze war er hinter den beiden her über die Mauer geklettert.

„Halt!” schrie er mit vorgehaltener Klinge. „Die Schatulle, das Geld – so entkommst du mir nicht!” Eine Minute verloren und alles verloren. – Tolberg wirft die hemmende Last von sich – aber vom Garten her nahen Stimmen – sie waren entdeckt. – Einige Schüsse krachen. – „Ich hab mein Teil!” röchelt Dieter, vorwärts aufs Angesicht fallend über die Geldkiste, die er eben im Begriff war aufzuheben. Die andern rennen gegen den Wald, aber auch von dieser Seite kommen Bewaffnete, schneiden ihnen den Weg ab und bringen die Flüchtlinge zur Haft.

Tolbergs Güter wurden konfisziert, er selbst in den Kerker geworfen. Das über dem Haupte des Unglücklichen schwebende Fallbeil sollte übrigens sein Opfer nicht erreichen. Tolberg hatte Mittel und Wege gefunden, aus dem Gefängnis zu entkommen. Ein ehemaliger Handelsfreund verbarg ihn in seinem Hause; nachts führte ein vertrauter Knecht den Verkleideten aus der Stadt. – Als Tolberg beim Scheine einer Straßenlaterne dem stummen Führer ins Gesicht schaute, erschrak er innerlich – er glaubte Kolumban, den ehemaligen Köhlerknecht des Forbachklaus, vor sich zu sehen. – Beim Abschied wollte er ein Geldstück in die Hände des Führers drücken – der Mann wies es von sich. – „Ich kenn Euch” – sagte er trocken zu dem Flüchtling, „behaltet in Gottes Namen, was Ihr habt.” –

Nach wochenlangem Umherirren war es Tolberg gelungen, Nizza zu erreichen. Ein toskanisches Handelsschiff, welches nach Livorno segelte, nahm ihn auf. Am zweiten Tage der Fahrt aber wurde das Schiff von algerischen Korsaren angegriffen, genommen und nach Oran gebracht. Das Los Tolbergs wie all seiner Gefährten war die Sklaverei.

Zu harter Feldarbeit angehalten, hatte der Unglückliche jetzt Muße genug, während manchen schlaflosen Nächten sein bisheriges Leben zu überblicken. Ein Strahl bessernder Selbsterkenntnis mußte in sein Inneres gefallen sein. Seine Hände falteten sich oft zum Gebet – und wenn ihn sein Geschäft an den Meeresstrand führte, blickte er tränengefüllten Auges über die endlose Flut, die ihn trennte von allem, was ihm einst angehört.

Es waren viele Jahre verflossen, der Sklave hatte seinen Herrn gewechselt, und sein neuer Dienst führte ihn bisweilen in das sardinische Konsulatsgebäude. Dort gelang es ihm, Verbindungen zu knüpfen und endlich durch die bereitwillige Vermittlung des humanen Konsuls aus Deutschland sich die nötigen Gelder zu seinem Loskauf zu beschaffen.

Der Freigelassene hatte seinen Weg zunächst nach Italien genommen und nach glücklicher Fahrt in Civitavechia gelandet, gerade in dem Augenblick, als zur Feier eines christlichen Festtages hehres Geläute von den Türmen der Hafenstadt erschallte. – Überwältigt von dem Eindrucke dieses lange nicht mehr gehörten Klanges, fiel der Pilgrim auf sein Antlitz, und Tränen benetzten den Boden. – Sein nächstes Reiseziel war Rom. Von da pilgerte er weiter der Schweiz zu, wo jedoch sein Aufenthalt nicht länger dauerte, als es zum flüchtigen Ordnen seiner Vermögensverhältnisse vonnöten gewesen.

Hier erfuhr Tolberg denn auch das Schicksal seines in Paris zurückgebliebenen Sohnes; er war bald nach der Flucht des Vaters als ein Opfer der Revolution gefallen. Jetzt wanderte der Pilger rastlos dem Schwarzwalde zu, denn in die Heimat und die früheren Lebensverhältnisse zurückkehren mochte er nun nicht mehr. Nachdem Tolberg, wie wir gesehen, den alten Schwiegervater noch am Leben gefunden, galt der nächste Besuch der verwitweten Amtsrätin.

Die gute Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie den längst Verschollenen vor sich sah, von dem sie nur wußte, daß er dem Blutgerüste entkommen und geflüchtet wäre. Stets noch auf die mögliche Rückkehr des Geächteten hoffend, hatte sie, dem gegebenen Worte treu, immer noch gezögert, die Pflegetochter mit ihren Verwandten auf dem Walde bekannt zu machen. Das Fortziehen des Mädchens aber zur befreundeten Familie durfte der Frau um so unbedenklicher scheinen, als es überhaupt nicht in ihrer Macht gestanden, solches zu verhindern. Zudem waren die Jahresgelder, welche man sonst regelmäßig bezogen, seit dem Verschwinden Tolbergs ausgeblieben.

Dokumente über Heimat und Abkunft der Pflegetochter, welche der Amtsrätin früher schon durch den alten geistlichen Herrn eingehändigt worden, hatte die Frau, für den Fall unerwarteten Todes, bei Gericht niedergelegt. Eben war Helena den Ihrigen bei einer Feldarbeit behilflich, als sie mit dem Bedeuten nach Hause gerufen wurde, daß der Bruder ihres unbekannten Vaters, dem sie manches zu danken habe, auf Wildenstein angekommen sei und sie alsogleich zu sprechen wünsche.

In ihrer ländlichen Kleidung, die Ärmel aufgeschürzt, betrat das Mädchen die mittelalterliche Verwalterswohnung, wo Tolberg ihrer harrte. – Bei diesem Anblicke Helenens ward der Vater fast sprachlos, er glaubte, Johanna vor sich zu sehen. – Helena aber eilte mit liebenswürdiger Hast auf ihn zu, ergriff seine Hand und bedeckte sie niedergebeugt zu seinen Füßen mit Küssen. „Gott, der Vergelter alles Guten”, sprach sie mit bebender Stimme, „lohne Ihnen alle Wohltaten, die Ihre Güte einer Waise in so reichlichem Maße gespendet!”

Kaum fühlte der alte Herr noch genug Kräfte, das dankbare Kind aufzurichten und an sein Herz zu drücken. – „Keine Waise” – rief er, „meine Tochter, mein gutes geliebtes Kind!« Vater und Tochter umfaßten sich und hielten sich in langer, sprachloser Umarmung. – Als nach diesem Wiederfinden die Frau Amtsrätin in die Stube trat, flüchtete sich Helena aus der Umarmung des Vaters an die Brust der Pflegemutter; und in Liebe, Dank und elterlicher Wonne schlugen drei bewegte Herzen.

Ein neuer schöner Tag für Helena war derjenige, welcher sie in das Tal zurückführte, wo ihre Wiege stand, zu ihren Verwandten und vor allem in die Arme der leiblichen Schwester ihrer seligen Mutter. Dem alten Klaus war jetzt noch die Freude beschieden, seiner Enkelin, der Tochter der unvergeßlichen Johanna, noch einmal ins Gesicht zu schauen. Mit besonderer Freundschaft und Innigkeit schloß sich auch Florentina an die bräutliche Helena an.

Was aber soll ich erzählen von Vater Mathias, von Mutter Anastasia? Im Sohne sah der Vater alle Hoffnungen erfüllt, und in Helena hatte die Mutter eine liebende Tochter, eine Pflegerin ihres Alters gefunden. Zum Sitze häuslichen Glückes war die niedere Hütte des greisen Paares geworden, welches bisher so mutig unter allen Lebensverhältnissen ausgeharrt. – Hieronymus hatte im Frühjahr in der Nachbarschaft ein Haus gekauft und vollständig sich darin schon eingerichtet. Von der Hochzeit unseres Brautpaares mag nur soviel berichtet werden, daß das familiäre Mahl in der Mühle stattgefunden.

Severin, unseres Meisters erprobter und langjähriger Freund, war seit einiger Zeit schon zu ihm auf den Wald gezogen. – Der Aufenthalt in der, wie er meinte, so geräuschvollen Stadt an der Land- und Heerstraße war ihm verleidet. Sprach man ja doch allenthalben schon wieder von einem Kriege. Und der Junggeselle fürchtete nichts so sehr, als wieder Einquartierung zu bekommen. – Als Gehilfe und Mitarbeiter im Geschäfte der Schildmalerei war es vorzüglich die Aufgabe des kunstgeübten Altgesellen, die Gestelle oder Kasten der Spieluhren zu erbauen, zu schnitzen und in allerlei Art und Weise zu verzieren.

Durch Severin nun und Romulus war die geräumige Müllerstube für das Hochzeitsmahl bekränzt und mit passenden Inschriften geschmückt worden. Ein freundliches Geschick führte noch einmal alle unsere Bekannten hier zusammen. Wir sehen bei der fröhlichen Feier den Großvater, die Eltern und Pflegeltern der Brautleute, die Kinder von Helenens Pflegemutter, den Onkel Stabhalter mit Frau und Töchtern, Dionys und Florentina sowie den Laubhauser; unten am Tisch Philipp und Juliana, Peter und sein Agathle, den Kaiserzoller und sein Weib. – Der Feldwaibel als Veteran, mit dem wohlverdienten Ehrenzeichen auf der Brust, Frau Annakäther, die es sich jedoch nicht nehmen ließ, heute das Mahl bereiten zu helfen, der greise Schulmeister Bachweber, Severin und Romulus waren die andern Festgenossen.

An der Tafel sah man den letzteren eifrig beflissen, Platz zu finden neben Martina, der Herzenserkorenen, der zweiten Tochter des Stabhalters. Dieser war anfangs der Werbung des Normalschullehrers um sein Töchterlein nicht sonderlich hold gewesen; aber Juliana, gleichsam austilgend den Auftritt beim Ausmarsch ihres Landsturmmannes, war des Bewerbers eifrige Fürsprecherin beim Vater geworden und hatte diesen auch glücklich umzustimmen gewußt; und Romulus hatte die Freude, heute beim Mahl sich vom Stabhalter als Bräutigam und künftigen Schwiegersohn proklamiert – und von allen herzlich beglückwünscht zu sehen.

Etwas später erschien auch der junge Herr Pfarrer im Brauthause. Der alte geistliche Herr war bereits vor einigen Jahren heimgegangen und der Neffe ihm im Amte gefolgt. Der Verwalter von Wildenstein und das Bäbele, seine Frau, hatten der persönlichen Einladung der Brautleute leider keine Folge geben können, diese dagegen ihnen versprechen müssen, ihre Hochzeitsreise ins Donautal zu machen.

Wenn es wahr ist, daß verklärte Geister noch teilnehmen an den Leiden und Freuden der Lieben, welche sie hier zurückgelassen, wahrlich, so mußte es heute geschehen, wo Tolbergs Blicke oft und ausdrucksvoll auf der lieblichen Gestalt der Braut hafteten und das Bild der seligen Johanna vor seine Seele trat. Wenn in zweier Freundinnen Herzen je ein wehmütiger Gedanke sich einmischte, so war es die kindliche Treue, mit welcher Helena und Florentina dem Angedenken geliebter Toten ein stilles Opfer brachten.

Es muß angenehm gewesen sein, dies Opfer, denn der Geist ungetrübter Seelenheiterkeit schien fortwährend sich niedergelassen zu haben über alle, die da anwesend waren beim Festmahle. Allen war es, als gehörten sie einer Familie an, deren Glieder nach langer Trennung sich glücklich wiedergefunden.

Severins schön geschriebene Verse an der Stubentüre, an welcher zwei goldene, mit Rosenketten verschlungene H prangten, wurden zum eigentlichen Wahrspruch des Festes:

„Einigkeit, ein festes Band,

Halt zusammen Leut und Land;

Wenn all Uhren zugleich schlagen ein,

Wird Fried in allen Landen sein!”

Fahne der Jakobsbruderschaft

Eine etwa 300 Jahre alte Fahne der Jakobuspilgerbruderschaft erinnert noch heute an diese Pilgerwanderungen. Die Jakobusfahne wird an Fronleichnam bei Prozessionen mitgeführt und wurde vom FF Hofmaler Franz Joseph Weiß gefertigt (siehe Kapitel 17). Ebenfalls erinnert der Jakobusbrunnen vor dem Hüfinger Stadtmuseum und der Jakobusaltar in der Hüfinger Stadtkirche St. Verena und Gallus an die Jakobusverehrung.

Hier geht es zu Kapitel 24:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

.

Hier geht’s zur Übersicht:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: