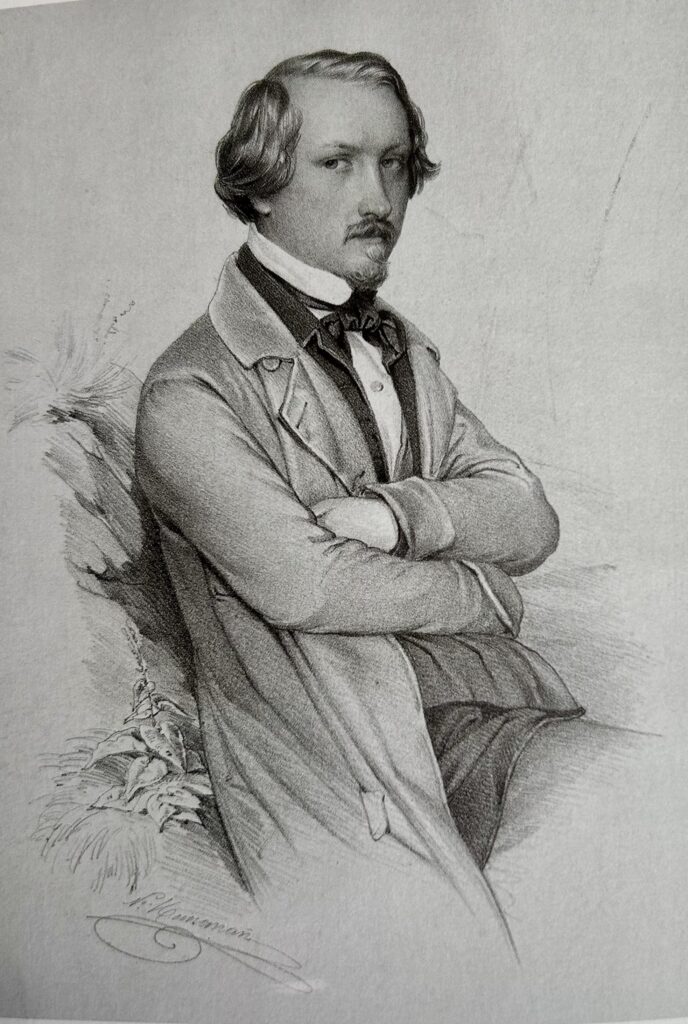

Rudolf Gleichauf

aktualisiert, Originalbeitrag vom März 2023

Ein Mitglied des Hüfinger Künsterkreises war Rudolf Gleichauf (29. Juli 1826 in Hüfingen – 15. Oktober 1896 in Karlsruhe). Nachdem Luzian Reich einige Illustrationen des damals erst zehnjährigen Gleichauf an Julius Schnorr von Carolsfeld geschickt hatte und dieser Gleichaufs Talent bestätigte, erhielt Gleichauf ein Stipendium des Fürsten Karl Egon III. zu Fürstenberg an der Münchner Akademie bei Schnorr von Carolsfeld. Gleichauf folgte Schnorr von Carolsfeld 1846 dann nach Dresden an die Dresdner Akademie, wo er zahlreiche Kopien von Gemälden Alter Meister anfertigte.

1848 kehrte er zeitweilig nach Baden zurück. 1850 war er an der Städelschule in Frankfurt am Main. Um jene Zeit schmückte er die Trinkhalle in Baden-Baden mit einem Kinderfries aus. Dort befindet sich auch ein Relief aus gebrannter Tonerde von Gleichauf, das den Türkenlouis darstellt.

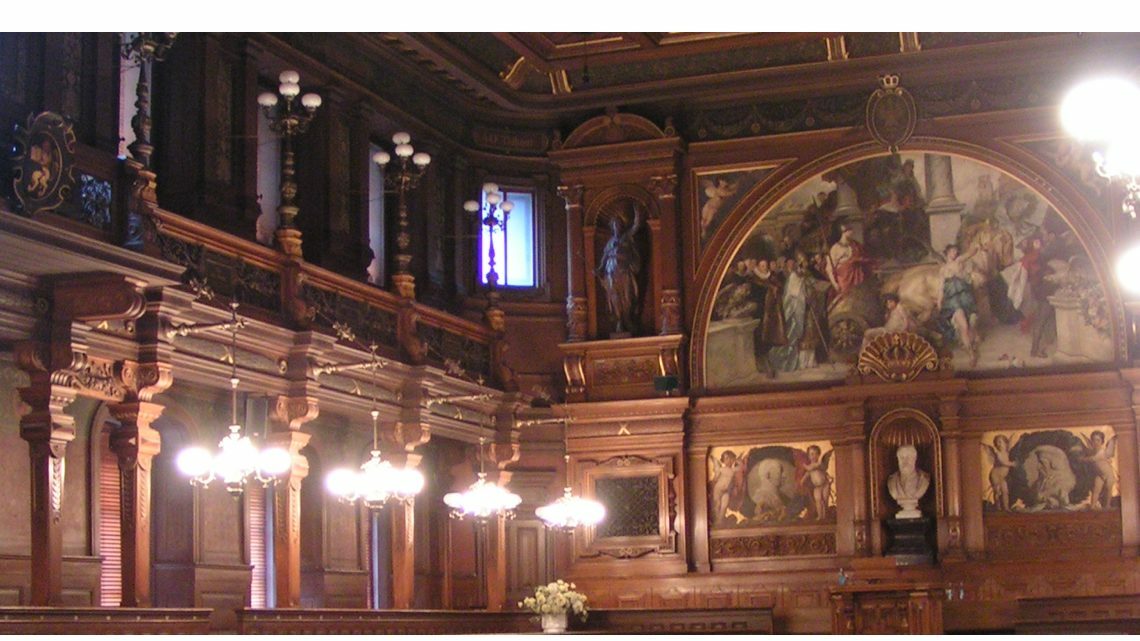

Von Frankfurt wurde er von Oberbaudirektor Heinrich Hübsch nach Karlsruhe berufen, um Bauten der Oberbaudirektion mit Wandgemälden zu versehen. Diese Tätigkeit führte er auch unter Hübschs Nachfolger Josef Durm fort. Zu Gleichaufs Werken aus dieser Zeit gehört die Darstellung der Hygieia am Giebel des Vierordtbades. Gleichauf schuf hier ein Bild in Freskomalerei, das allerdings binnen zweier Jahrzehnte verblasst war. Daher wurde das Bild 1892 im Lithokaustik-Verfahren auf Keramik übertragen und blieb so erhalten. Die Deckentondi in der Alten Aula der Universität Heidelberg schuf Gleichauf in den Jahren 1885/86.

Außer zahlreichen Wandgemälden hat Gleichauf im Auftrag des badischen Hofs und der badischen Regierung zwischen 1862 und 1869 auch 39 Aquarellbilder und eine Vielzahl von Kostümstudien geschaffen, die sich in der Badischen Landessammlung erhalten haben und für ein „umfängliches badisches Trachtenwerk“ geplant waren, das jedoch nicht vollendet wurde. Im Museum war 2009/2010 die Ausstellung mit Werken von Rudolf Gleichauf zu sehen: https://www.stadtmuseumhuefingen.de/rudolf-gleichauf/

Eine Schwester von Rudolf Gleichauf war mit Joseph Heinemann, einem Bruder von Johann Nepomuk Heinemann, verheiratet.

Hier 5 der 10 Abbildungen aus dem Badischen Trachtenwerk:

Im Kelnhofmuseum in Bräunlingen befinden sich auch einige Drucke an der Wand:

Die Grabstätte (Grabstein) von Adolf Heer und seinem Freund Rudolf Gleichauf ehemals auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe.

Nach dem Tode Adolf Heers veranlasste der Landschaftsmaler Wilhelm Klose, ein ehr vermögender Karlsruher Mäzen (Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe), eine würdige Grabstätte für seine Freunde zu errichten. Die Ausführung lag in den Händen von Bildhauer Johannes Hirt, der ein langjähriger Mitarbeiter von Heer bei der Gestaltung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal war. Auch die zwei Bronzereliefs von Heer und Gleichauf am Grabstein sind mit J. Hirt signiert. J. Hirt wurde vom Verlassenschaft -Gericht als Abwickler der noch nicht vollendeten Arbeiten von Heer bestimmt. Er wurde ein bekannter Bildhauer in Karlsruhe. Das Grabmal fand seinen Platz auf dem sogenannten “Hügel”, eine bevorzugte Lage mit Bäumen, Farnen und Stechpalmen – wahrscheinlich unter Denkmalschutz stehend.

Wenig verständlich erscheint ein Bericht im Südkurier im Jahre 1976, “Silberdisteln schmücken das gemeinsame Grab von A. Heer und R. Gleichauf, wo den Besuchern von der Friedhofsverwaltung erklärt wird: “Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit und Pflicht, den Gräbern Heers und Gleichaufs unsere Aufmerksamkeit zu schenken”. Mit wenigen einprägsamen Worten wird die Bedeutung der Künstler skizziert: .. Heer und Gleichauf haben im vergangenen Jahrhundert mitgeholfen, die Züge des Kunstschaffens in Karlsruhe zu prägen”. Monate später wird dann in einem Schreiben an die Stadtverwaltung Hüfingen und wahrscheinlich auch Vöhrenbach angefragt, ob Interesse am Grabstein der beiden Künstler bestehe: “Das Grab wird aufgelöst.” Die Stadtverwaltung Hüfingen holte den Grabstein, der jetzt bei der Ausegnunghalle und den Urnenstelen steht. Leider ist der Stein nur ein Torso, denn die kunstvolle Einfassung fehlt. Auch sollte die Inschrift erneuert werden.

Bildhauer Prof. Adolf Heer,

Sein Leben und seine Werke auf der Baar und dem Umland von Erich Willmann

Schriften der Baar 53, (2010)