Häusliches Stilleben – Sagen und Geistergeschichten – Die Heimatlosen

Hieronymus Kapitel 2

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Zweites Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich

Häusliches Stilleben -Sagen und Geistergeschichten

Die Heimatlosen

Ein Sommer voll Tätigkeit in Feld und Wald war für die Talbewohner vorübergegangen. Der Winter schickte seine Vorboten allmählich in das Land, und tagelange Nebel machten den stillklaren Herbsttagen, die im Hochgebirge gewöhnlich so wunderbar schön sind, ein schnelles Ende. Der Gesang der Vögel war längst verstummt, und die Blätter am Kirschbaum im Garten und das Heidbeerkraut auf den Feldern färbten sich glühend rot, und ein kalter Wind sauste durch die hohen Tannenwälder.

Sowie aber die Vögel sich zusammenscharen und das Wild in Höhlen lagert, so beginnt auch in dieser Jahreszeit in der Menschenbrust das Gefühl der Häuslichkeit sich zu regen, und der nahende Winter mit seinen geselligen Abendstunden gewährt einen wohltuenden Wechsel auf das ruhelose Auseinanderrennen während der langen Sommertage.

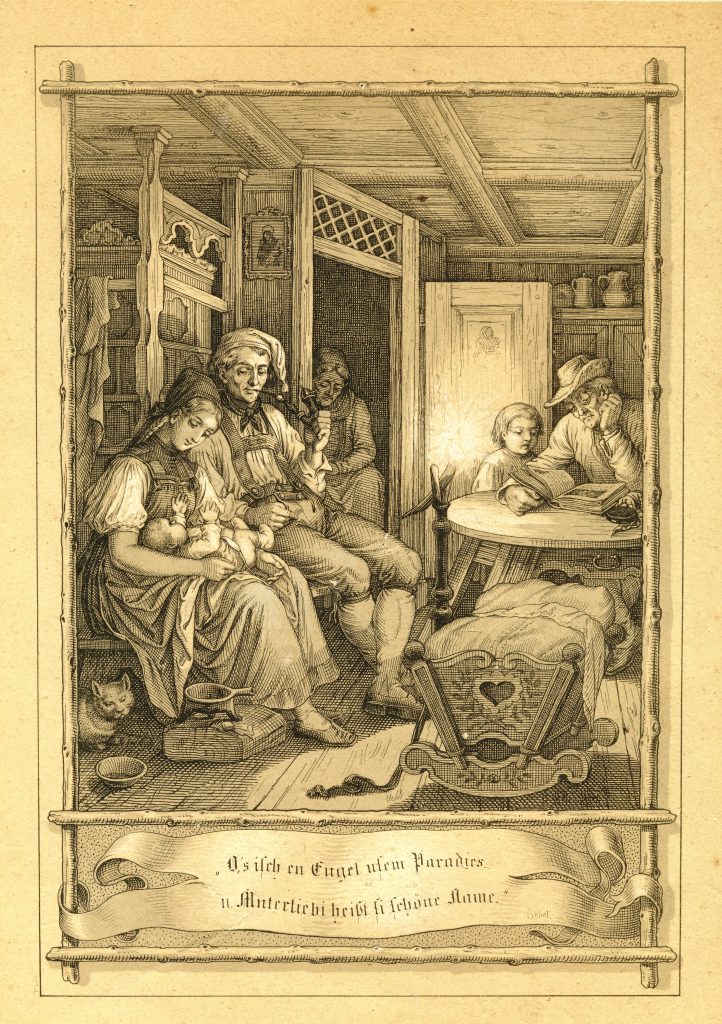

Auch in der Stube des Laubhauserhofes erblicken wir beim Scheine des Lichtspanes ein Bild friedlich häuslichen Stillebens. – Das Nachtessen ist vorbei. – Die „Heim-” oder „Hagarten” sind, mit Ausnahme des Schulmeisters Bachweber, noch ferne. Auf dem Schoße der Mutter liegt der Säugling, unsere Florentina, jedoch nicht mehr als still ruhendes Wickelkind, nein, wenn wir jetzt die zappelnde Kleine, ihre runden Bäckchen und das nebenan stehende leere Breipfännchen betrachten, so können wir merken, daß es mit dem Appetit und folglich auch mit dem „Trueihen” oder Gedeihen nach Wunsch bestellt sei. – Es scheint, als kenne es die Mutter schon, die im freudigen Anblick ihres Kindes all die vielen Sorgen und Mühen um das zarte Leben gerne vergißt. – Ihr Innerstes, ihre Gedanken jedoch kundzutun vermögen wir nicht; denn wer kann wissen, was eine Mutter an der Wiege ihres Kindes alles denkt und dichtet? Und wer die Sprache verstehen, die sie mit ihrem Liebling spricht? Nur eine Mutter selbst – denke ich – und derjenige, dessen allmächtige Hand diese Sprache und Liebe in die Menschenherzen eingeschrieben.

Auf der Bank nebenan schmaucht der Vater wohlgefällig in langen Zügen sein Tabakskraut, während Peter, das Haussöhnlein, dem Bachweber Gesellschaft leistet und die Holzschnittbilder im Buche betrachtet, in welcher der gelehrte Schulmeister nach dem Kapitel sucht, welches heute Abend vorgelesen werden soll. – Zwischen beiden ebengenannten Gruppen blicken wir in den den Hinterofen oder „Tempel”, wie der mit einer Tür versehene Raum zwischen Wand und Ofen heißt; hier sehen wir die betagte Großmutter, wie sie, sozusagen abgeschieden von der Welt, den Rest ihrer Tage verbringt und wie über den Gräbern der Vergangenheit ihre stillen Gebete verrichtet, Ihr Sohn, der jetzige Besitzer des Hofguts, hatte dasselbe seit dem Tode ihres Mannes übernommen; er verwaltete es konservativ, abhold allen Neuerungen, in anerzogener und anererbter Weise, um es dereinst wieder ungeschmälert auf den Sohn übergehen zu sehen. Streng und genau haltend die Sitten und Gewohnheiten der Altvordern, sah er gerne, wenn sich seine Hausmannen und die sonstigen wenigen Nachbarn, die alle mehr oder minder in Abhängigkeit vom Hofgute lebten, in den Feierabendstunden um ihn versammelten; und er war alsdann der einzige „Freie” inmitten seiner „Hörigen” und „pofren Lüte”

Es mochte Wetter sein, wie es wollte, so wandelten zur Winterszeit (mit Ausnahme des Sonnabends, wo niemand Besuche machte) die gewöhnlichen Hagarten, wie im Volksmunde besuchende Nachbarn und Freunde genannt werden, abends der warmen Stube des Laubhauserhofes zu. Bachweber, der Schulmeister und weitgereiste Schneider, war regelmäßig der erste, welcher sich einzufinden pflegte. Als Vorleser, der auch alles auszulegen verstand, war er der Gesellschaft ein stets willkommener Gast; und selbst der Laubhauser, der sonst nicht viel auf Wissenschaften hielt, hörte ihm gerne zu, wenn er aus dem Trostspiegel oder der Legende oder aus irgendeinem Ritter-oder Klosterroman ein Kapitel vortrug. Wenn jedoch bei Anhörung letzterer Lektüre die anderen in gewaltige Verwunderung oder gar Rührung gerieten, so pflegte er, als abkühlenden Niederschlag auf dieses Feuer, gewöhnlich ganz trocken hinzuwerfen: „Glaub’s doch keiner”, oder „das ist nur für alte Weiber!”

Nebst dem Bachweber stellten sich abends alle jene ein, die wir schon bei der Gasterei am Tauftage genannt haben. Unter diesen war aber der wunderlichste Kauz der alte Forstknecht und Fischer Stoffel. Schon unter dem alten Laubhauser wohlgelitten, hatte er nach Katzenart eigentlich mehr Anhänglichkeit an das Haus als an dessen Bewohner; wenigstens nahm er, der Länge nach auf der Ofenbank liegend, nur selten teil ein Gespräch. Auch kam er nicht so regelmäßig wie die andern. Es vergingen oft viele Wochen, wo ihn niemand zu sehen bekam. Der G’huse oder Hausmann Mathias, der die kleine Mühle des Hofes zu besorgen hatte, gehörte dagegen zu den nie fehlenden Abendgästen; oft auch brachte er sein Söhnlein herüber, den kleinen Hieronymus, und für diesen hatte das große, schwärzlich angerauchte Haus mit seiner tiefen holzgetäfelten Wohnstube etwas anziehend Heimliches, besonders wenn er noch so manches aus alter Zeit dabei erzählen hörte.

Da stand zum Beispiel über der Wandvertiefung, in welcher der Bauer seine Schriften und Kaufbriefe zu verwahren pflegte, ein hölzernes Muttergottesbild, an welchem die Spur eines Säbelhiebes zu sehen war. Oft erzählte die Großmutter den Kindern, daß dieser Hieb von einem schwedischen, einst im Hofe einquartierten Reiter herrühre, der nach sotanem Frevel übermütig davongeritten, droben in der Schollach aber mit dem Roß gestürzt sei und den Hals gebrochen habe. – Auch an der Holzwand wollte die Ahne eine Spur sehen, welche – ich glaube, es war noch unter ihrem Großvater – das „Fronfastengespenst” nach einem im Haus auf der „Stöhr” arbeitenden Schuhmacher, der aller Warnung zum Trotz am Samstagabend noch geschafft, zum offenen Fenster hereingeschleudert haben sollte.

Über der Haustür sah man noch stets das Hufeisen befestigt, welches, mit seinen drei Nägeln auf einem Kreuzweg gefunden und unbeschrien aufgehoben, gegen den Blitzstrahl schützen sollte. Und auch der – jedenfalls uralte – Stierschädel nahm – wie in vielen anderen Höfen – stets noch seinen zukömmlichen Platz ein, droben unter dem Dachfirst. Nach dem – vielleicht noch aus Heidenzeiten stammenden – Volksglauben war er trefflich geeignet zum Bannungsort für schadenfrohe, Viehkrankheiten verursachende Hauskobolde.

Die “wahre” Geschichte um den Stierschädel ist in der ersten Auflage nicht zu finden. Wahrscheinlich war es damals noch vielen bekannt, dass der Stierschädel “der trefflich geeignete Bannungsort für schadenfrohe, Viehkrankheiten verursachende Hauskobolde war.“

Der Stierschädel oben befindet sich in einem der alten Bauernhäuser der Vogtsbauernhöfe.

Ob der Hausbesitzer an diese Dinge wirklich geglaubt hat, wüßte ich nicht zu sagen. Nur so viel ist gewiß, daß der Laubhauserbauer niemanden je gestattet haben würde, diese Dinge und Wahrzeichen von der Stelle zu rücken. Hätte er sie bei der Hausübergabe nicht bereits vorgefunden, er würde sie auch nicht hingemacht haben. Sie waren einmal da und sollten da bleiben, solang er wenigstens das Leben hätte; und kam je ein Spötter oder Vorwitziger, der ihn nach der Bedeutung oder dem Nutzen dieser Dinge fragte, so erhielt er gewiß Antworten, die ihm jede weitere Erörterung gründlich verleideten. So zum Beispiel behauptete der Bauer von dem Stierschädel, daß solcher von einem „Hagen” oder Faselstier herrühre, der dem neumodischen Herrenvolk so aufsässig gewesen, daß er, wenn ihm einer in den Weg gekommen, stracks auf ihn losgerannt und nur dadurch zu besänftigen gewesen sei, daß der Geängstigte, auf den Zuruf des Hirtenbuben, schleunigst und höflich den Hut abgenommen habe. Dabei pflegte er allerlei Anspielungen und Bemerkungen zu machen über die Anmaßung und den Hochmut des Unvernünftigen, welche dem Frager im Herrenrock nichts weniger als schmeichelhaft klangen.

Ebenso konservative Gesinnung herrschte in religiösen Dingen im Hause vor. An der mit Schindeln beschlagenen Außenwand des Hofes hütete seit Menschengedenken das große, in Holz geschnitzte Kruzifix mit seinem frommen Spruch immer noch, seitwärts aufgehängt, den Eingang. Und ebenso alt waren sicherlich auch die Bilder in dem hinter dem Hause stehenden kleinen Betkapellchen. Und auch der gedruckte „Haussegen” an der Kammertür hatte kein Aussehen, als wäre er kürzlich erst vom Jahrmarkt heimgebracht oder von einem Hausierer gekauft worden; stets noch war ihm zufolge das Haus unter den Schutz der Heiligen Familie, Jesus, Maria und Josef, gestellt, die es behüten sollten vor „Pestilenz und Feuersbrunst, Zauberei, Unheil und Mißgunst”. – Und in das zinnerne Weihwasserkessele neben der Tür hatten sicherlich schon die Urgroßeltern beim Hinausgehen aus der Stube, um sich zu segnen, die Finger eingetunkt.

Für unsern Hieronymus bildeten alle diese Dinge – wie schon bemerkt – etwas besonders Anziehendes. Namentlich auffallend war ihm der Stierschädel unter dem Dache, den er jedesmal, wenn es Gelegenheit gab, mit einem gewissen Respekt betrachtete; nicht weil er sich etwa vor den hineinbeschworenen Kobolden gefürchtet hätte – diese machten ihm überhaupt wenig Kummer -, sondern weil ihm die Anekdote, die der Hofbauer von den Launen des Tieres gelegentlich zum besten gab, so wohl gefiel. Und wenn er und seine Kameraden um Heu zu stampfen auf die „Bühne” kamen, so zogen sie, halb im Ernst, halb im Scherz, immer noch ihr Lederkäpplein ab vor dem hohläugig grinsenden, mit Spinnweben überzogenen Schädel, auf daß er nicht böse werde und sie auf die Gabel nehme.

Einst an einem frostigen Novemberabend waren die Freunde wie gewöhnlich im Laubhauserhof versammelt; der anhebende Sturm schien den rauhen Winter mit Macht ins Land bringen zu wollen, und jeder fühlte sich doppelt beglückt, so behaglich in der warmen Stube sitzen zu können. Meister Bachweber hatte eben ein Kapitel aus der Legende, und zwar, der Jahreszeit gemäß, von einem der sogenannten „kalten Helgen” vorgelesen. – Und als nach seinem Vortrag das Gespräch endlich auch auf das Wetter gekommen, bemerkte der Laubhauser, „wenn so stürmisches Wetter g’ wesen ist, so hat mei Großmutter, tröst sie Gott, allemal das dreifache Almosen in die Lüfte g’streut.”

„Man hat früher viel so abergläubisch Wesen gehabt”, warf Bachweber hin, der als weitgewanderter, aufgeklärter Mann keinen Aberglauben dulden mochte, seinen eigenen natürlich ausgenommen. „Hat man ja doch früherer Zeit hinter jedem Ofen, in jedem alten Gebäu und Gemäuer, in Wind und Wetter Geister und Gespenster sehen und hören wollen.”

„Ja sogar auf den Schuhen!” versetzte sarkastisch der Hofbauer – zum nicht geringen Gelächter der übrigen. Denn keinem war es unbekannt, wie der Schulmeister eines Abends, aus dem Hammerwirtshaus heimkehrend, von einem Gespenst übel gefoppt und geängstigt worden war. Zu einer Stelle im Wald gekommen, wo, wie der Hofbauer sich ausdrückte, wenn er die Geschichte zum besten gab, häufig schon Roß und Esel, besonders wenn sie stark geladen hatten, scheu geworden, wurde es dem einsamen Wanderer, welcher des Guten im Wirtshaus etwas zu viel getan, plötzlich schwül und ungeheuerlich zumut. Die finstern Tannen rauschten und schüttelten sich, wie von Geisterhänden hin und her gezerrt, und große Tropfen fielen ins dürre Moos.

Der Schulmeister – sonst kein Hasenfuß und gegen Wind und Wetter abgehärtet – nahm sein großes Regendach unter den Arm und fing an zu laufen, rennst nit, so gilt es nit, dem sichern heimischen Herde zu. Da fing es auf einmal an, dicht neben ihm zu tappen und zu klatschen – und je behender er auszog, desto vernehmlicher folgte ihm der Spuk – und war nicht eher still, als bis der Ausreißer der Länge nach im nassen Straßengraben lag.

„Und wer meint Ihr”, fragte der Laubhauser, der diese Geschichte dem Schulmeister zum Schabernack auch diesmal ausführlich vorbrachte; „wer meint Ihr, wer das G’spenst g’wesen ist?”

„Niemand anders als die Laschen auf meinen Schuhen!” fiel der Gefoppte lachend ein; „meine Schuhlaschen, die beim Rennen auf und ab klappten. – Ihr wüßtet ja die Geschichte alle nit, wenn ich nit so dumm gewesen wär, sie selber auszuplaudern.”

„Allerdings spielt selbst bei Studierten und Couragierten die Einbildung manchmal die Hauptroll!” bestätigte Mathias mit absichtsloser Zweideutigkeit. „Und wenn man recht auf den Grund schaut, so steckt g’meiniglich nit viel dahinter. – Herentgegen komme wieder Sache vor, über die keiner so leicht naus kommt. Bin grad auch nit stark mit G’spensterfurcht behaftet, aber e’ G’schichtle wüßt ich zu verzähle, für das ich gutstehn kann.”

„Raus damit!” hieß es von allen Seiten. „Macht’s gnädig, Vetter, lügt, daß man’s auch glaube kann”, bemerkte schmunzelnd Schulmeister Bachweber.

„Die G’schicht ist wahr, sie dürft gedruckt im Kalender stehn”, versicherte der Mathias. „Ich will’s aber kurz mache, auf daß Ihr ungläubiger Thomas da”, sagte er zum Schulmeister, „kein’ Anstoß daran nehmt.* – Trotz dieser Klausel erzählte er aber die Begebenheit oder vielmehr die Sage vom „Schnaufer” in der alten Entenburg an der Donau bei Pfohren so umständlich wie möglich. Hatte er doch selbst eine Zeitlang in der Mühle zu Pfohren gedient und war er doch selbst zugegen gewesen in selbiger Kunkelstube, wo die jungen Burschen mit dem beherzten Mareile gewettet hatten, es getraue sich nicht, bei Nacht und Nebel hinauszugehen an die Entenburg und dort zum Wahrzeichen seine Spindel ins Schlüsselloch des alten, zur Zeit als Zehentscheuer benützten Gebäudes zu stecken. Die junge Magd sei auf die Wette eingegangen, aber nicht mehr zurückgekommen. Und als die Burschen nachgegangen, hätten sie die Ärmste besinnungslos vor dem Schloßtor liegend gefunden. „Was ihm passiert ist, dem Mareile”, schloß der Mathias seinen Bericht, »weiß heut noch kein Mensch. Nur ‘s Nazis Ottile, en alt’s Weible, das draus im letzten Haus an der Dona g’ wohnt hat, die hat g’seh und g’hört habe wolle, wie oben am Giebel en Laden aufgange sei, und einer rausg’rufe hab: in drei Tag und drei Nächt! – In drei Tagen ist richtig ‘s Mareile verschiede. – Oft noch habe die Zehentdrescher – und ich selber verschiedene Mal – den Schnufer im Schloß g’hört; – es soll g wiß – so hab ich wenigstens von einem Studente g’hört – der Kaiser Caroli, ich glaub, den Dicke hat man ihn geheiße, dort in der Näh im Morast verstickt sein.” „Nachteulen oder Windzug!” brummte der Stoffel, verdrießlich auf seinerOfenbank sich umkehrend.

Die Sage vom “Schnufer” und Mareile in der Pfohrener Entenburg hingegen ist in der ersten Auflage besser erklärt.

So verspricht der Oberbure Kasper der Mareile einen neuen Gürtel mit Bändel, wenn sie sich traut nachts an der Entenburg ihre Spindel ins Schlüsselloch zu stecken. Als sie nicht zurück kommt suchen die jungen Leute Mareile und finden sie ohnmächtig im Gras liegen. Mareile kann ihnen nicht mehr erzählen, was los war und stirbt drei Tage später. Die alte Frau im letzten Haus, sagt gehört zu haben: “drei Tag und drei Nächt, da schwätze mer mit enander”.

Entenburg in Pfohren

„Ganz gewiß Eulen oder Zugwind!” wiederholte Freund Bachweber.

„Oder Schuhlaschen”, warf der Laubhauser lachend hin.

“Will’s nit bestreite”, versetzte der Mathias., „Aber was sagt Ihr zu dem, Vetter?” wendete er sich zum Schulmeister. „Bin emal bei’m alte Kuhhirt g’standen im Ried zwischen Pfohren und Neudingen; da sagt der Mann zu mir: “Siehst drobe den schwarze Ritter am Fürstenberg? Jedesmal, wenn der sich zeigt, gibt’s Hagel oder Ungewitter.’ – Und richtig ist’s auch eingetroffen.”

“‘s Unwetter ist eingetroffen”, entgegnete Bachweber, „aber der Ritter? Den hat wahrscheinlich nur der Kuhhirt g’sehn.”

„En Reiter hab ich g’seh”, bekräftigte der Mathias, „ob aber grad en schwarze, möcht ich nit beschwöre. – Dagegen kann ich sage, daß ich bald nachher in finsterer Nacht das Licht an der Rittersteig am Warteberg verblickt hab, von welchem Licht alte Leut so viel verzähle. – Und hab den Geist selber auch noch persönlich kenneg’ lernt.”

“‘s wird einer z’ Licht gange sein, drobe beim Bur”, meinte Bachweber.

„Nein, aber der Bur ist’s selber g’ wese, dem e Kalbin scheu worden und durchgangen ist, die er und der Knecht mit Laternen am Berg rum g’sucht habe; so ist mir am andern Tag g’sagt worden in den drei Lärchen im Bier-haus, wo ich einkehrt bin und e Schöpple trunke hab.” „So geht’s halt meist mit ganz natürlichen Dingen zu”, meinte der Schulmeister.

Der “schwarze Ritter am Fürstenberg” der sich vor Unwetter zeigt, wird nur in der zweiten Auflage besprochen.

„Freilich”, versetzte Mathias.

„Aber es gibt herentgegen auch wieder Leut, die solche natürliche Auslegungen nit wolle gelte lasse.

„Versteht sich, gibt’s solche Leut”, sagte der Bachweber, „und mit solchen ist nit gut streiten. Da hätt’s einer mal probieren solle, meiner Großmutter selig auszureden, es geb an der Breg keine Schlange mit goldne Krönle auf dem Kopf. Wie oft hat sie uns Kindern verzählt, wie einmal an ‘me heiße Sommertag so eine Schlangenkönigin im Bach gebadet, ihr goldnes Krönle aber vorher am Bord unter dem Gebüsch abg’legt hab. Ein Mann hab sie ausgepaßt, sei hingeschlichen und hab ihr die Kron wegstibizt und sei damit fortg’sprungen. Die Schlang aber wie en Pfeil aus dem Wasser raus, ihm nach. Der Mann aber hab glücklicherweis sein Häusle noch erreichen und die Tür hinter sich zuschlagen können, an welcher die Schlang dann ‘s Hirn ein-g’rennt hab. –

Auch die Geschichte der “Schlange mit der goldenen Krone” die es in der Breg gibt, wird nur in der zweiten Auflage besprochen.

Hier weiß die Großmutter zu berichten, dass die Schlangenkönigin mit der goldenen Krone im Bach gebadet habe und dafür ihre Krone im Gebüsch bei der Breg versteckt habe. Ein Mann hätte ihr da die Krone wegstibitzt und sei damit fort gesprungen. Die Schlange aber, wie ein Pfeil aus dem Wasser heraus ihm nach. Der Mann ist in sein Haus gerannt und hat die Türe hinter sich zugeschlagen. Wie die Geschichte weiter geht, wird leider im Buch Hieronymus nicht berichtet.

Hieronymus 2.0 weiß aber mehr:

Das sind so G’schichtle, wie man sie den Kindern verzählt!” „Auf solche Märle”, nahm der Fohrlenbacher das Wort, „ist allerdings nit viel zu gebe. Aber es gibt auch wieder Sache, die keiner so leicht wegdisputiere kann. Denn was man mit eigenen Ohren und Auge hört und sieht, das muß man doch glaube. So sagt man vom Tälingerhof, daß dort jedesmal, bevor daß en Krieg ausbricht, ‘s Wildheer mit Fuhrwerken und Strohschneiden auf der Bühne sich höre laß. Und wirklich hat’s mein Bruder, der beim Pächter als Knecht gedient hat, selber g hört – und richtig ist auch bald drauf der Siebenjährige Krieg ausgebroche.”

„Ganz richtig, er ist ausgebrochen”, versetzte Bachweber, „und ich selber hab ihn bekanntlich noch mitgemacht, ‘s letzte Jahr vorm Friedensschluß – als Kompanieschneider. – Aber was es mit dem wilde Heer für Bewandtnis hab, will ich dahing’stellt sein lasse. – Schauet, Fohrlebacher, so hab ich als Hirtebub oft auch g’meint, ich seh droben auf m einsame Kolmen und in der Näh vom großen Hof ‘ Kolmeweible in seiner grüne Jüppe und dem gelbe Strohhut; und manch Hirtenkind hat das Weible schon wolle g’seh habe, wie es die lange Haar strählt am Brunne, vor dem das Vieh, wenn’s noch so durstig ist, g’wiß scheue soll. – Und wie manchmal hab ich als Bub mir vormacht, ich seh den Landenberger droben im Wald, wie er den Kopf unterm Arm, verkehrt auf seinem Schimmel durch die Hürste reite, und ist doch nix als lauter Trug und Nebeldunst gewesen.”

„Der Landeberger, Bachweber, soll aber wirklich früher g’lebt haben als Landvogt*, entgegnete der Fohrlenbacher, „und weil er den Leuten ungrechterweis die Waldungen abprozessiert und ihne fast das Blut unter den Nägeln vorgedruckt hab, so müss’ er jetzt, heißt es, b’ständig noch geistweis gehe.

Dass “s` Wildheer mit Fuhrwerken und Strohschneiden auf der Bühne sich hören läßt” bevor ein Krieg ausbricht, gibt es nur in der von Lucian Reich überarbeiteten Version. Wobei, ich persönlich mit der Beschreibung nichts anfangen kann. Auch die Geschichte vom Kolmeweible in seiner grüne Jüppe und dem gelbe Strohhut, bleibt wohl ein Rätsel.

Dame mit gelbem Strohhut im Kelnhofmuseum in Bräunlingen.

„Wenn’s wahr wär”, meinte Bachweber, „so müßt ihn der Klaus da g’wiß auch schon getroffe habe; denn kein Stund im Tag und keine in der Nacht vergeht, wo der Klaus nit draußen ist beim Kohlhaufe. Nit wahr, Klaus?” „Hab ihn noch nie verblickt – bin überhaupt kein Geisterseher und kein Sunntigskind”, versicherte der ehrliche Kohlenbrenner.

„Ich bin’s auch nit”, warf der Fohrlenbacher hin.

„Aber doch glaub ich das, was man vom Schützeklaus verzählt droben in Waldau und St. Peter.”

„Ei ja, daß der Schützenklaus ein herrschaftlicher Forstknecht gewesen ist, glaub ich auch”, sagte Bachweber; „und die Talleut in selbiger Gegend haben’s genugsam erfahre, wie er sie durch sein gewalttätiges Wesen gereizt und fast zur Rebellion gegen die vorderösterreichische Regierung getrieben hat. Aber daß er jetzt noch die Holzmacher, und wer sonst im Wald zu tun hat, schikanier und als wilder Jäger rumgeistern soll, das möcht ich bezweifle.«

„Nu – man sagt nur davon!” erwiderte der Fohrlenbacher. „So bin ich kürzlich mit dem Ratschreiber von Furtwange zusammeg wesen und sind wir auch auf derlei Sache zu rede kumme und hat er mir versichert, daß neulich wieder der Rampegeist auf der Steig dort g’ sehe worde sei. Und zwar sei es e bekannte Bäurin aus m Ort selber g wese, die mit ihre zwei Kinderle drauß g’wesen und den weiße Mann ohne Kopf auf sein’m zweirädrige Karre, den niemand gezoge hab, daherkutschiere g’sehe hab. Beim Kreuz unterm Baum sei aber das wunderbarlich Fuhrwerk verschwunde.” “‘s ist sonderbar”, bemerkte der Stoffel, „daß die Geister so gern ohne Kopf rumgehn oder ihn – wie galante Herren den Hut – unterm Arm tragen – oder gar auf’m Präsentierteller!”

»Ja, spottet nur, Stoffel!” sagte Vroni, die alte Magd, die, emsig ihre Spindel drehend, bisher schweigend dem Gespräch zugehört hatte. „Kann Euch wohl auch mal geh’ wie selbige junge Bursche, die mit ihre Liebsten aus dem Wirtshaus von der Oscheck heimgange sind; es ist auch so einer dabei g’wese, der sein G’spött getrieben und im Übermut g’rufe hat: “Rampegeist kumm, wenn du Courage hast! Kumm, ich fürcht di nit!’ Auf das kummt e schreckliches Brausen und Sausen und nimmt den Kerle von den andern weg, und treibt und schleift ihn beim alte Rampehof durch die Mistgrub und von da weiter, die Halden ab, wo ihn die Kamerade g’ funden und mit knapper Not wieder zum Lebe bracht habe.”

“‘s ist alles möglich”, nahm die alte Barbara das Wort, die kurz vorher eingetreten, weil sie bis dahin bei einer Wöchnerin im Tal beschäftigt gewesen und jetzt gekommen war, um ihren Bruder, den Köhler-Klaus, heim-zubegleiten. „Hat man ja”, fuhr sie fort, „auch den Geißemäckeler wieder höre wolle, drübe bei St. Märgen und Neukirch.”

„Der Geißemäckeler“, erklärte der Schulmeister, „ist kein anderer als der Schützenklaus. Es soll dazumal – wie mir der Vogt in Simonswald gesagt hat eine so strenge Waldordnung eingeführt worden sein, daß den Leuten nicht nur das Laufenlassen der Geißen, sondern sogar das Halten derselben verboten gewesen sei. Der Forstknecht sei deshalb oft nachts an den Berghütten rumg schlichen und hab gemäckelt wie e’ Geiß; und hab ihm eine drinnen Antwort geben, so sei der Eigentümer in Straf kommen. Deswegen hab auch en arme Frau den Geißestall mitten in ihr Häusle g’ macht, auf daß der Jäger die Tierle nit mehr hören soll. – Kein Wunder, daß er von den arme Leut verflucht worden ist und noch heutigentages, wie manche meinen, als böser Geist umgehen und vor den Ställen meckern oder in Wald und Feld sein Wesen treiben muß.”

„Dummheiten!” murrte der Stoffel auf seinem Laubsack. „Altweiberfabel! Wär wohl der Müh wert wege so e paar magere Geiße!”

“‘s ist wahr!” meinte der Köhler-Klaus. „Aber gemeiniglich ist doch was an solche G’schichte. So soll zum Beispiel der Bodewälder, von dem es heißt, daß er sein Wese treib auf dem lange Bergrucke gege’ Rohrbach hin, vor hundert Jahre wirklich g lebt habe. En französischer General, heißt es, hab er umbracht und ihm ‘s Geld abgenomme. Der Franzos aber soll vor sei m Tod den Mörder noch benamst und verflucht habe. Drum will man sage, der Geist geh beständig noch um und führ die Leut, wenn sie durch den Wald kumme, vom rechte Weg ab. – Und ich selber hab en Krattemacher vom Rohrbach kennt, der mich versichert hat, der Bodewälder sei schon e paarmal an ihn kumme, wenn er heimgange sei durch den Wald. Auch sein Vater, hat er behauptet, hab ihn früher manchmal g’sehen im Holz in allerlei G’stalt, einmal als en schwarzer Pudel, das andermal als Feuerflammen oder gar als Has mit rote Strümpf. – Welches Menschenkind aber den Bodewälder von seiner Ruchlosigkeit bekehrt und ihn verlöst, der soll – so sagt man – den Kessel voll Gold bekomme, den er nach selbiger Mordtat im Wald verscharrt hab.«

„Wenn alle Leutplager und Übeltäter nach ihrem Tod geistweis gehn müßte”, bemerkte der Bachweber, „so gäb es bald mehr G’spenster als Menschen auf der Welt!”

„Ja, es gibt aber auch solche”, warf der Oberknecht Melcher aus dem Hintergrund der Stube ein, „die vorher keine Mensche g’wese sind. So wie zum Beispiel der Hollohoh, das grausige G’spenst draußen am Schelleberger-wald, das schon so manchem den Hals umdreht hat. – Hat man nit erst kürzlich den alte Frieder tot am Abhang dort g’funde, mit verstrubbeltem Hoor und kölschblau im G’sicht?”

„Das hat man!” bekräftigte Bachweber. „ Was aber dabei im Spiel g’wesen ist, en Schluck über den Durst – oder ” „Schuhlaschen!” fuhr der Laubhauser zum Gelächter der übrigen dazwi-schen, „das hat niemand erfahre.” „Der Melcher hat nit unrecht”, sagte Mathias, nachdem wieder Stille ein-getreten, „wenigstens was den Glauben der Leut anbetrifft – untersuche will ich’s nit. – Aber wie oft hat uns die Großmutter selig von der Nachtfrau verzählt, die auf de Dächern sitzen und den Kindern so aufsässig sein soll. – Und der schwarz Hund, der mit feurigen Auge -“

„Oh, so verzählt doch keine so schreckhafte Sache!” unterbrach und bat die Laubhauserbäuerin, ihr Kind, das unruhig aus dem Schlaf erwacht war, aus der Wiege nehmend und beschwichtigend an die Brust drückend; „’s ist mir ohnehin, als sei was Ungrads. – Wie der Sturm drauß tut, wenn’s nur heut nacht kein Unglück gibt!”

„Hört ihr nit, wie die armen Seelen in de Lüfte heule?” sagte die Fahlenbacherin, aus dem Hinterofen schleichend, wo sie der halbtauben Großmutter Gesellschaft geleistet hatte und jetzt zum Fortgehen sich anschickte. Sie meinte damit jenen alten Volksglauben, nach welchem das Heulen des Sturmes von abgeschiedenen, im Winde hin und her gepeitschten Seelen herrühren solle.

Die Geschichten vom Schützeklaus in Waldau und St. Peter, dem Rampegeist in Furtwangen, der Geißemäckeler bei St. Märgen und Neukirch, dem Bodewälder bei Rohrbach und allen voran der Hollohoh, einem recht wilden Gespenst am Schellebergerwald, all diese Geschichten müssen wohl noch aufgeschrieben werden.

Heute beschützen einige Engel den Wald auf dem Schellenberg und der Hollohoh wurde schon lange nicht mehr gesehen.

Das entfesselte Element tobte aber auch in der Tat außergewöhnlich; es sauste und rüttelte an den alten Holzwänden, daß es im ganzen Hause ächzte und knisterte, als regten sich überall in Balken und Brettern heimliche Lebensgeister.

Das Gespräch stockte eine Weile, und alle horchten auf das Unwetter. – Da unterbrach plötzlich ein starkes Klopfen von außen die Stille. Der Hofhund, der anfangs wütend gebellt, wurde ganz ruhig – und alle sahen einander betroffen an. Der Hausherr erhob sich, um nachzusehen; seine Frau aber ermahnte ihn, doch ja nicht allein hinauszugehen. „Die Nacht ist keines Menschen Freund” sagte sie, und der Fohrlenbacher schickte sich an, ihn zu begleiten.

„Wer ist da?” fragte der Bauer, die Haustür öffnend; und von außen antwortete eine bekannte Stimme:

„Der Graf von Nirgendheim und Bettelrain, Vom großen Orden, Der Tag und Nacht marschiert, Hunger leidet und halb verfriert!”

Teufel flieh, wie habt Ihr uns verschreckt!” entgegnete der Hofbauer, den späten Gast in die Stube geleitend. – Es war der Lange Hans, der bekannte Landfahrer, der, seiner Bande vorangehend, so spät noch Herberge suchte auf dem Hof. Es war dies keine Seltenheit; denn oft kamen sie mitten in der Nacht auf die Einödhöfe und nahmen ungefragt Besitz von Küche, Stube und Heustall. Von den Bauern aber wurden sie geduldet, teils aus Furcht vor böswilliger Rachsucht, teils aus Gewohnheit und Neugierde; denn als vielwissende Neuigkeitskrämer und Berichterstatter, die es übrigens mit der Wahrheit nicht immer so genau zu nehmen pflegten, wurden diese Heimatlosen von den Bauern mit demselben Interesse begrüßt, wie wir heute etwa dem Erscheinen unserer Zeitungen und Wochenblätter entgegensehen.

Der Lange Hans hatte sich in der Stube, wo er als gewohnter Gast empfangen worden, sogleich beim Stoffel auf der Ofenbank niedergelassen. – Nicht lange ließ seine nachfolgende Sippschaft auf sich warten. Bald hörte man sie im Hausgang rumoren und bald auch in der Küche ihr geschäftiges Wesen treiben. Es waren gekommen: Trautel, die rechtmäßige, im Ausland kopulierte Gattin des Langen (der Trauschein war ihnen leider abhanden gekommen), der langhaarige Schwarz Sepple, ihr vielversprechender Sohn, Schön Rösel, ihr talentvolles Töchterlein, der alte Stumpfarm, die Lohr-männin, die Kartenschlägerin und alte Hexe, von welcher manche behaupteten, sie sei auch schon gesehen worden bei den nächtlichen Tänzen in des Junkers von Ramschwag Schloß – nebst verschiedenen andern und mehreren großen und kleinen Sprößlingen.

Bei dieser, in den verschiedensten Graden miteinander verwandten und verschwägerten Kompanie, genoß, wie bereits angedeutet, der Lange Hans, als Altester, großes Vorrecht und Ansehen; auch war er weit und breit beliebt als fertiger Tanzgeiger, Schnackenmacher und Berichterstatter. – Während nun die Weiber drauß in der Küche ihre Körbe, Krezen, Mehlsäcke und Schmalzhäfen auspackten und ihre wohlerzogene, aber etwas gefräßige Jugend mit Maulschellen und sonstigen Liebkosungen zur Ruhe verwiesen, erzählte der Hans seinen Freunden in der Stube eine nicht ganz unwichtige Neuigkeit. Als sie bei ihrem Zug über das „Höchst* hergekommen, berichtete er in seiner schwäbisch-heubergischen Mundart, hätten sie eine starke Röte am Himmel bemerkt, die ohne Zweifel von einer Feuersbrunst herrühren müsse. „Gott soll mi leabe lau”, schloss er seine Erzählung, „d Welt wurd äll Tag schleachter und verdorbener, die arme Leut (hier meinte er sich und seine Zunft) werdet verfolgt und unterdruckt; drum schickt unser Herrgott Warnungen und Strofe.”

Die Anwesenden wurden durch diesen Bericht in nicht geringe Angst und Besorgnis versetzt. Der Richtung nach, die der Vagabund angegeben, konnte es ganz wohl die Gemeinde sein, wo der Kaiserzoller wohnte; und Hausbrände wurden damals, bei dem gänzlichen Mangel an Feuerversicherungsanstalten, allgemein für ein großes Unglück angesehen, indem der davon Betroffene, wenn ihm nicht gute Freunde und Nachbarn helfend und beisteuernd unter die Arme griffen, gewöhnlich um Haus und Hof kam. – Der Laubhauserbauer beschloß deshalb, morgen mit dem frühesten hinüberzureiten zum Schwager, um sich vom Grund oder Ungrund seiner Besorgnis an Ort und Stelle überzeugen zu können.

Die Hagarten waren längst schon ihren Hütten zu, und die Hausangehörigen zu Bette gegangen. Aber in der Küche, wohin sich nun auch der Hans begeben, herrschte noch lange – bis gegen Mitternacht – Geschäftigkeit und Unruhe. Ein großes Feuer war auf dem Herde angefacht worden, und wenn dasselbe nicht lustig genug brennen wollte, warf Trautel, die erprobte Köchin, ganze Klumpen Schmalz auf die Holzstücke, so daß die Flamme zischend und prasselnd in die Höhe fuhr, die unheimlichen Gestalten grell beleuchtend. – Und wer das üppig bereitete Mahl, welches die braunhäutigen Kinder der Nacht von ihrem zusammengebettelten Vorrat hier geschmort und gekocht, gesehen und davon verkostet hätte, dem würde solches eine sonderbare Illustration abgegeben haben zu der Verfolgung und Unterdrückung, von welcher der Lange kurz vorher gesprochen.

Früh morgens, als die Vagabunden gegen ihre Gewohnheit ohne längeren Aufenthalt weitergezogen, kam, ehe der Hofbauer noch sein Roß gesattelt hatte, ein Bote vom Kaiserzoller angeritten mit der Nachricht, daß es gestern abend bei ihnen gebrannt habe: das Feuer sei im Nachbarshaus angegangen und habe bei dem starken Wind den Schopf und Anbau des Kaiserzollers ergriffen, dessen Wohngebäude aber glücklicherweise verschont. – „Gottlob”, sagte die Hofbäuerin, „so ist doch allemal noch ein Glück bei allem Unglück. Ich hab’s aber geahnt!” Ihr Mann ließ sich alsogleich den bereits aufgezäumten Gaul vorführen und ritt mit dem Boten hinüber zu den Verwandten, die er zwar noch bestürzt und verwirrt, aber doch soweit getröstet fand, daß die Flamme wenigstens das Wohngebäude verschont habe.

Am Ende des Kapitels treffen wir zum ersten Mal auf die Jenischen. Lucian Reich nennt sie Landfahrer und bezeichnet nur ihre Sprache als Jenisch. Weiter im Buch wird er ihnen noch ein ganzes Kapitel widmen. Die Verfolgung der Landfahrer beschäftigte ihn sehr und er beschreibt ihr Leben in der Region (Schweiz/Baar/Schwarzwald/Elsass), wohl ahnend, dass dem bald ein Ende ist.

Hier geht es zu Kapitel 3

Hier geht es zum Beitrag von Wolf Hockenjos über dieses Kapitel

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Hier geht’s zur Übersicht:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: