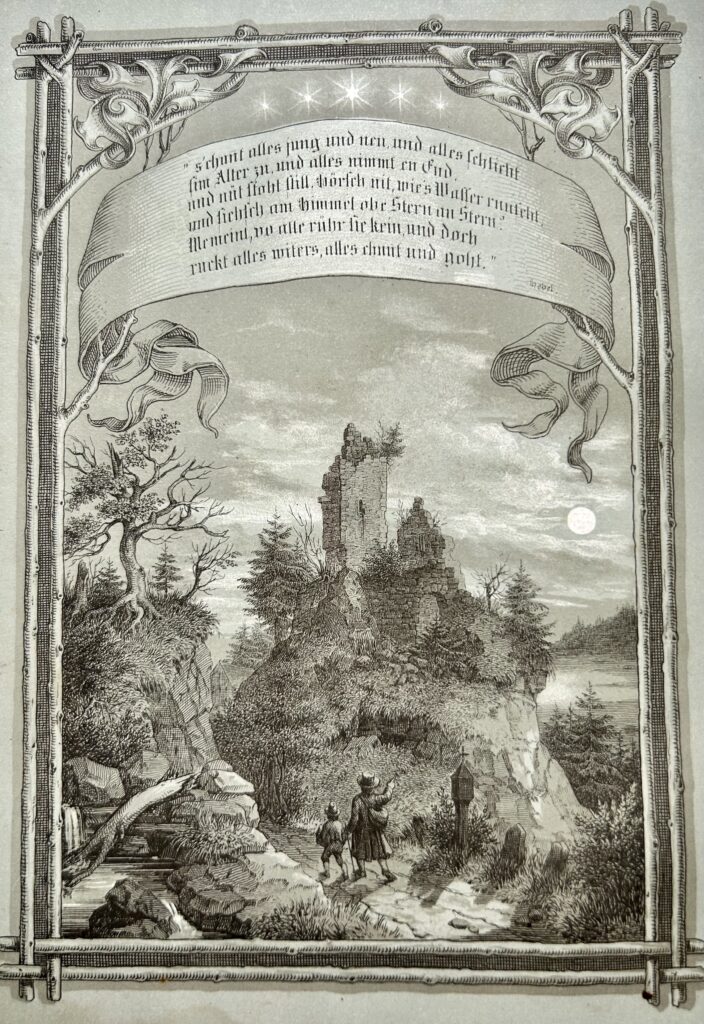

Abschied von der Heimat

Ankunft in der Stadt

Hieronymus Kapitel 12

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Zwölftes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

Abschied von der Heimat – Ankunft in der Stadt

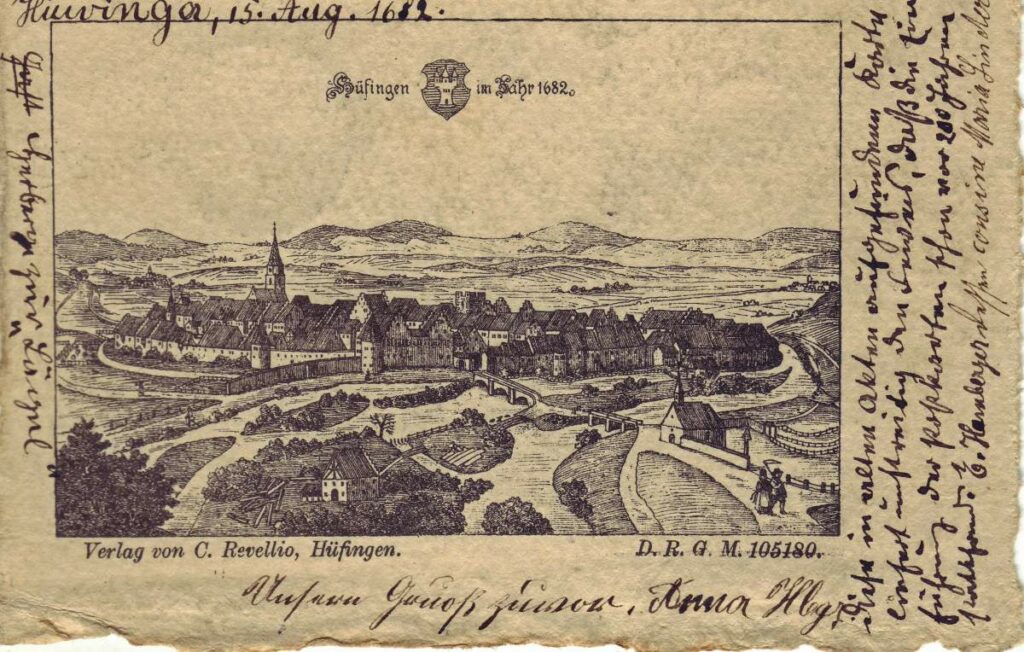

Zur Zeit unserer Erzählung hatte das fürstenbergische Amtsstädtchen an der Straße nach Schaffhausen und nach Freiburg noch so ziemlich sein mittelalterliches Ansehen. Die eng zusammengebauten Häuser und Gassen umgab eine Mauer mit etlichen Türmen und Schießscharten, vielfach geflickt und ausgebessert wie ein alter, abgetragener Rock. Die Vorrichtung zur Stauung des Stadtgrabens war jedoch längst schon beseitigt; im Graben selbst wuchs hohes Gras zwischen Schutthaufen und Hafenscherben, oder man fand ihn stellenweise aufgefüllt und zu wohlgelegenen Krautgärten hergerichtet.

Ebenso war die Mauer hin und wieder verbaut mit Wohnungen, Scheuern und Fruchtspeichern, und wo sie noch im Urzustand erschien, sah man manches grüne Stäudlein herabwinken, als bezeichnendes Symbol der langen Friedenszeit. – Die paar Türme, welche Mauer und Graben flankierten oder ehedem die alte, längst auch umgebaute „Burg” in der „Hinterstadt” beschützt hatten, dienten zu Wohnungen, die mit Verteidigungszwecken nichts mehr gemein hatten, als höchstens ihr äußeres Aussehen.

Waren die Zeiten demnach auch längst vorüber, wo es dem Bürger, laut Stadtbrief, bei Strafe verboten war, anders als bei den „rechten Toren” aus- und einzugehen, den Harnisch oder die Armbrust zu verkaufen oder zu versetzen, so wurden nichtsdestoweniger die Tore noch jede Nacht geschlossen, und die Stadtmauer zu durchbrechen, um ein Fenster oder eine Türe einzusetzen, ward nur in Ausnahmsfällen gestattet.

Bei allerlei Handwerkstätigkeit, wie z. B. Wollenweberei und Gerberei, war die Einwohnerschaft, wie heute noch, vorzugsweise auf Landwirtschaft angewiesen. Der Ort zählte dazumal beiläufig achtzig „ganze” und zwanzig „halbe” Bauern, welche sich in den Besitz der weitläufigen Gemarkung mit zugehörigem Waidrecht ausschließlich teilten. Wollte ein Taglöhner oder Hintersaß ein oder ein paar Kühlein mit hinaustreiben lassen, so konnte es nur nach Maßgabe einer Anzahl gepachteter Grundstücke geschehen.

Von dem im Zunftverbande großgezogenen Kunstgewerbe – welches bekanntlich erst am Schlusse des vorigen Jahrhunderts in rasche Abnahme gekommen, und mit Aufhören der alten Reichsverfassung gänzlich in der „nüchternen Zeit” aufging (in welcher man bekanntlich alles Bildliche und Farbige beseitigt, und selbst den Himmel noch weiß angestrichen hätte, wenn ihm beizukommen) -, grünten stets noch einzelne Zweige, die letzte, erfreuliche Blüten trieben. Auch in kleineren Städten gab es noch Meister, die nach selbstgefertigten Zeichnungen und Rissen zu arbeiten verstanden. Wie achtenswert sind nicht, um nur ein Beispiel aus der Nähe anzuführen, die Arbeiten in gebranntem Ton eines Hafnermeisters Hans Kraut, der zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Villingen gelebt. Welch hübsches, nicht selten mit Geschmack und phantasiereichem Schwunge gearbeitetes Gitterwerk (worin in unserer Gegend sich besonders Hofschlosser Kaltenbach in Donaueschingen ausgezeichnet) findet sich noch an öffentlichen Gebäuden, Wirtshausschildern oder Brunnen. Immer noch gab es Meister, die im Gravieren, in getriebener Arbeit in Kupfer oder in Silber, im Schnitzen und Fassen sich auszeichneten. Und gewiß nicht leicht fand sich ein bemittelter bürgerlicher Bauherr, der nicht auch an oder in seinem Hause auf irgendeine künstlerische Zier, soviel in seinen Kräften stand, bedacht gewesen wäre: eine Figur, Malerei, ein Emblem, in mannigfacher Beziehung zum Haus, Gewerbe, zur Familie oder Religion.

Die Schule dieser Kunstgewerbe waren zunächst die alten Reichsstädte, wohl auch die reichen Klöster mit ihren Sammlungen und Laienwerkstätten, so wie auch der (vielverschriene) Luxus der kleinen Höfe mehr oder weniger der Kunst und dem verwandten Handwerk Gelegenheit gab, sich zu bilden und hervorzutun. – Dazumal siedelten sich tüchtige Meister gerne auch in kleineren Städten an, während jetzt Arbeitskräfte, Talent und Kapital fast gänzlich von den großen Städten, wo man sich schnell um jeden Preis bereichern will, angezogen und aufgesogen werden. Ein solcher tüchtiger Meister war auch der Lehrherr unseres Hieronymus. Die Kunst des Fassens, Marmorierens und Gravierens war in der Familie durch mehrere Generationen hindurch vom Vater auf den Sohn vererbt worden. Bei all dieser Vielseitigkeit fand der Mann überdies noch Zeit, den Dienst eines Amtsdieners beim fürstlichen Oberamt zu versehen.

Der angehende Lehrling Hieronymus hatte nur wenig Gepäck zu tragen, als er eines Morgens, als kaum ein erster Schein des Frührots durch die alten Tannen schimmerte und der Mond wie eine Laterne, die man auszulöschen vergessen, noch am Himmel hing – das Elternhaus verließ. – Das Kistlein mit dem kurz vorher noch glücklich beschafften neuen Rock und dem Weißzeug sollte einem Kohlenfuhrmann übergeben und nachgeschickt werden.

Der Vater, Dionys und Romulus begleiteten ihn eine Strecke weit. – Wie ein Strahl der Morgensonne fiel es in sein vom Abschied ein wenig beengtes Herz, als er, im Vorbeigehen am Hofe, das Töchterlein so frühe schon am Kammerfenster stehen und ihm ihr Bhütigott zuwinken sah. – Sonst rührte sich noch niemand im Haus; nur der Sultan, des Hofes treuer Wächter, bellte, heftig an der langen Kette zerrend, dem fortziehenden Freunde ein Lebewohl nach. – Ein wenig später erschien dann auch der Oberknecht unter der Stalltür, dem Ausmarsch der vier noch eine Weile nachschauend.

Als Hieronymus am Abend vorher im Hofe Abschied genommen, hatte ihm der Bauer, nicht ohne eine gewisse Förmlichkeit, drei Brabanter in die Hand gedrückt, für den Kasten. Hieronymus wollte das viele Geld nicht nehmen: „Es soll ja ein Andenken – will sagen eine Erkenntlichkeit sein”, stotterte er etwas verwirrt, „für die vielen Wohltaten, die ich im Haus da genossen hab.” Aber der Bauer sagte: „Nimm’s, wirst’s brauche könne! Wer nix nimmt, kommt zu nix.” Und Hieronymus mußte das Geld nehmen.

Mutter und Tochter hatten ihn bis vor die Haustüre begleitet, wo ihn erstere noch zu fernerem Wohlverhalten ermahnte, mit der Versicherung, daß man später dann auch wieder etwas für ihn tun werde. – Florentina aber wollte noch nicht Abschied nehmen: sie komme noch einmal hinüber in die Mühle, sagte sie. Und richtig kam sie gleich nachher, einen Ballen Reistentuch in der Schürze tragend. „Das schickt die Mutter noch”, erklärte sie der überraschten Anastas, die eben im Begriffe war, das Kistlein zu packen. „Siehst – wie gut man’s mit dir meint!” sagte die Mutter zum Sohn, mit der Schürze sich die Augen trocknend. –

„Schreib auch recht bald, Hieronymus”, bat Florentina, „und komm bald emal auf B’such.”

„Vor einem Jahr nit”, entgegnete er. „Ihr würdet sonst meinen, ich hab Heimweh!”

Als Florentina schied, gab ihr Anastasia noch’s Geleit hinüber in den Hof. Und daß Hieronymus nicht vergessen hatte, dem Töchterchen ein vielfaches Vergeltsgott an die Mutter mitzugeben, bedarf wohl keiner Versicherung. Er war allen so sehr zu Dank verpflichtet! – Und doch – hätt’ ihn mehr als Geld und Getüch – ein anderes glücklich gemacht – ein Andenken von Florentina, und wär’s auch nur eine Kleinigkeit gewesen!

Im Hinauswandern hatte der Vater Zeit genug, dem Sohn alle die guten Lehren und Ermahnungen von früher zu wiederholen und einzuprägen. – Im „Schwarzen Bue” tranken sie noch eine Butelle Schweizer oder Markgräfler mitsammen. Dionys und Romulus versprachen, ihn nächstens einmal in der Stadt zu besuchen – dann ließen sie ihn allein weiterziehen.

Der Tag ließ sich prachtvoll an. Die Sonne verfolgte ihre Bahn mit einem Feuer, welches unserm Wanderer schon an der Steig beim Zindelstein Schweißtropfen auf die Stirne lockte. – In den Wiesen und Kleeäckern um Wolterdingen sah man bereits einzelne Mähder; das Gras stand reif da in heißer Sommerluf. – Bei Bräunlingen angekommen, schlug er den Weg rechts ein, vorbei an der alten Gottesackerkirche, hinab durch den Wald.

Am Ausgang des Gehölzes machte er dann einen Augenblick Halt. – Die Stadt, in welche er nun zu längerem Verbleiben eintreten sollte, lag in einiger Entfernung vor ihm. – An den fernen lichtblauen Bergen flimmerten die Luftwellen; glänzend weiße Wolken standen im reinen Ather über dem grünbedachten hohen Kirchturm. – Um ihn her, im Walde, herrschte Stille; man hörte nur hie und da das Fallen eines Tannzapfens, das Summen einer Hummel oder das Nagen eines Eichhörnchens im Gezweig. Die schlanken, jungen Fohrenstämmchen bewegten wiegend und verneigend ihre Äste in der kaum fühlbar säuselnden Luft. – Von der Donaueschinger Straße her tönte ein Posthorn, und über die Bregbrücke zog langsam ein schwerbeladener Gutwagen; das Schellengeklingel des Roßgeschirrs und das Geißelknallen der Fuhrleute klang weithin durch die Landschaft. – Der Wanderer wischte sich den Schweiß von der Stirne. – Dann, nach längerem Sinnen, zog er weiter, vorbei am felsigen Höllenstein, wo die Raben um das düstere Hochgericht flatterten, längs dem Münchhofe, gegen das Städtchen.

Als Hieronymus in die Gasse einbog, worin die Wohnung des Feldwaibels lag – denn diesem wollte er zuerst einen Besuch machen -, brachte ihn eine unverhoffte Szene, die ihn beinahe erschreckte, zum Stillstehen. In einiger Entfernung nämlich rannten der Vetter und hinter demselben der Tambour, so gut ihn seine alten Füße noch zu tragen vermochten, an ihm vorüber; einige Kinder folgten. Der Feldwaibel in der Uniform, jedoch ohne Hut und Waffen, der Tambour mit einer Sense. „Sie kommen uns aus!” schrie der Alte keuchend, da sind sie über die Mauer!” hörte er den Feldwaibel sagen, und der Herr Kaplan, der oben zum Fenster seiner Behausung herausschaute, rief: „Da sind sie, in meinem Garten!”

Hieronymus vermutete sogleich, daß Sträflinge aus dem nahen Zuchthause, wo der Vetter Feldwaibel oft Wachdienst hatte, ausgebrochen seien und verfolgt würden. Die Nachsetzenden waren eiligst in den Kaplaneigarten gerannt, und Hieronymus zitterte bei dem Gedanken, daß hier ein Kampf oder eine Rauferei zwischen den Flüchtlingen und den Männern stattfinden könnte. Es hatten sich mehrere Leute um den Garten versammelt; der Tambour aber hatte die Türe geschlossen und niemand hineingelassen.

Hieronymus näherte sich auch und schaute ängstlich durch die Staketen. – Was sah er? – Offenbar nichts anderes, als daß ein junger Bienenschwarm „geschöpft” werden sollte. – Der Kaplan kam herab in den Garten, öffnete das Gartenhäuschen, nahm einen leeren Bienenkorb heraus, eine Kapuze, Handschuhe und alles, was zu der Operation nötig, und überreichte den Apparat dem Feldwaibel. – Der Tambour indes dengelte und klopfte aus Leibeskräften auf seiner Sense, um die geflügelten Auswanderer, die sich in Form einer großen Traube an einen Johannisbeerstrauch angehängt, zum Bleiben zu verlocken. Der Feldwaibel, nachdem er die Rüstung angezogen, näherte sich vorsichtig, hielt den umgekehrten Korb unter den Strauch – schüttelte und – „Viktoria!” schrie der Tambour, die Operation war gelungen.

Die Neugierigen vor dem Garten verliefen sich. Hieronymus jedoch erlaubte sich, in denselben einzutreten, wo er, nachdem er vor dem geistlichen Herrn seine Reverenz gemacht, von den Männern freudig begrüßt wurde. – Er erfuhr nun, daß der soeben einkasernierte Bienenschwarm seinem Vetter gehöre. Die Auswanderer hatten, statt in der Nähe sich niederzulassen, Reißaus genommen über Häuser und Gärten hinweg, und ein Glück war es zu nennen, daß ihr Flug nicht weiter gereicht als bis in den Garten des geistlichen Herrn, welcher sogleich, wie wir gesehen, mit bereitwilliger Hilfe entgegengekommen.

Nachdem für die völlige ordonnanzmäßige Einquartierung der summenden Kompanie Sorge getragen worden, ging der Herr Kaplan in das Haus und kam nach einiger Zeit wieder zurück mit Butter und Brot, zur Erquickung der in Schweiß geratenen Männer und zu willkommenem Labsal für unsern Reisenden, der seit dem Morgenimbiß im „Schwarzen Bue” nichts mehr zu sich genommen.

Die Gesellschaft hatte Platz genommen auf der Bank am Hause, von wo aus man den unter ein Tuch gestellten Immenkorb noch ferner beobachten konnte. „Erst gestern”, nahm jetzt der Feldwaibel das Wort, „hat mich dein künftiger Meister, der Faßmaler, gefragt, ob du nicht bald eintreffen werdest.”

„Wenn’s auf mich allein ankommen wär'”, entgegnete Hieronymus, „so hätt ich schon gleich nach Neujahr den Bündel g’schnürt.”

„Du wirst den Meister jetzt im Augenblick nicht einmal zu Haus treffen”, erklärte ihm der Vetter. „Es ist heut ein starker Heutag, und er ist mit seiner ganzen Familie, soviel ich weiß, draus auf den Wiesen.”

„Also der Hieronymus will ein Maler und Vergolder werden?”, fragte freundlich der Herr Kaplan. „Recht so!” setzte er bei, „es müssen alle Ständ erfüllt werden wie in einem Bienenkorb. Es können nicht alle Bauern, Schneider oder Schuhmacher werden, auch nicht alle studieren. – Und sonderbar ist’s, wie oft der Zufall oder, besser gesagt, die Vorsehung – denn ich sehe in nichts Zufall, nicht einmal in dem geringfügigen Umstand, daß die Bienen da in meinen Garten hereingeschwärmt haben – die Vorsehung, sage ich, den Menschen oft einer Lebensbahn zuführt. – So sollte ich zum Beispiel nach dem Willen meines Vaters, der ein armer Dorftaglöhner gewesen, Sattler werden. Von der Mutter aber hatte ich natürliche Anlage zur Musik geerbt.

Sie hatte eine hübsche Singstimme und sang mir mit ihren Liedern gleichsam schon an der Wiege Lieb’ und Lust zur Musik ein; später, als ich mehr herangewachsen, brachte sie es trotz dem Widerspruch des Vaters, der alles für ‚Luxus’ hielt, was nicht zur absoluten Leibesnotdurft gehört, dahin, daß ich als Chorsänger in unserm Heimatkirchlein mittun durfte. – Wie hätt ich damals ahnen können, daß dieses, mein wenig Singen, mir zu einem Lebensberuf verhelfen würde!«

„Um die Zeit der Hirschjagd kam der regierende Fürst zuweilen in unser Dorf ins dortige Fösterhaus; und einmal wohnte er gelegentlich auch unserm Gottesdienste bei. Mein Singen mußte ihm gefallen haben, denn nach beendetem Gottesdienst ließ er sogleich unsern Schulmeister rufen und erkundigte sich nach dem Knaben, der heut in der Kirche so hübsch gesungen habe, dann befahl er, diesen herzuholen. – Ihr könnt euch denken, wie es mir zumut war vor dem gnädigen Herrn, der mich über alles befragte und mir zuletzt die Zusicherung gab, daß er für mich sorgen werde. Ich durfte mit den Jägerburschen zu Mittag essen, und obwohl mir die Bissen trefflich schmeckten, so konnte ich doch kaum erwarten, bis ich heimspringen und der Mutter und auch dem erstaunten Vater das große Glück verkünden durfte. – Der gnädige Protektor hielt Wort, er verschaffte mir einen Freiplatz im Kloster Marchtal, wo ich neben der Musik auch zu studieren angefangen und es mit Gottes und meines Gönners Hilf bis zum geistlichen Stand gebracht habe. Und so kann ich wohl sagen: die Lieder der Mutter haben dem Sohn zu einer Existenz verholfen.«

„Ein Glück für uns”, versetzte hierauf der Feldwaibel, „daß Euer Hochwürden just auf die hiesige Kaplanei gekommen sind, denn eine bessere Kirchenmusik als die hiesige ist weit und breit keine zu finden, seit Sie die Leitung übernommen haben und den jungen Leuten unentgeltlich Unterricht erteilen.«

„Es ist richtig!” bekräftigte der Tambour, sein kölnisches Pfeiflein aus der Rocktasche ziehend und mit frischem Knaster füllend. „Und auch das ist richtig, wie wunderbarlich der Mensch oft zu seinem Lebensglück kommen kann. Unser Herrgott hat halt unterschiedliche Kostgänger; und wenn es für den einen ein Glück ist, daß er, wie der Herr Kaplan da, schon in der Tugend was Rechtes g’lernt hat, so kann ich auch von einem erzählen, dem es zu gut kommen ist, daß er als Bub soviel wie ein angehender Taugenichts gervesen ist. – Mei Mütterle – den Vater hab ich nit mehr gekanner iss mengsmal zu mir g’sagt: ,Jörgle, du bist en fule Hund, du schaffst nit gern, mußt en Herr werde!* – Aber – du lieber Gott – zum Studieren, dazu hat’s nit g’langt; und hätt auch gar kei’ Lust dazu gehabt. Zwar an gutem Musik-g’hör hat’s nit g’fehlt, so wenig wie bei Ihnen, Herr Kaplan; ein jedwedes Liedle hab ich nachsingen oder pfeife könne – und notabene, die konzigsten am besten. Die Mutter hat Verschiedentliches mit mir probiert: vier Wochen auf der Schneiderbutik, vierzehn Tag beim Balbiererkasper, und enmal beim’ne Gerber – en andermal als Stierbub – hat nix anschlage wolle. Wenn’s eben nit im Holz liegt, gibt’s kei’ Pfeif. – Der liebste Aufenthalt aber war mir ‘s Bärewirts Kegelplatz, und Geld hab ich mir alsfort verdient mit Kegel-aufsetzen und mit’ m Vogelfang und Taubehandel – und bei Raufhändeln und Schlägereien bin ich b’ständig einer der vordersten gewesen, so daß mich der Stadtknecht endlich auf den Strich bekommen hat. – Und wer am’ne schöne Sonntagnachmittag unter der Vesper abgefaßt wird mit noch zwei andre, einem Schereschleifer und’s Fidelis Große, als Hasardspieler und Flucher – hinter’m Bierglas weg, bin ich gewese. – Den beiden andre hat der Schließer am nächste Morge sogleich ‘s Frühstück z’recht mache müsse mit dem Haselmußstock – und wär auch mir passiert, wenn nit einer vom Stadtrat mein Göte g’wese wär. – Es sind dazumal österreichische Werber hier gelegen, vom Regiment Anspach – und allons marsch, hat’s g’heiße, alle drei in den Soldatenrock. – Gottsname, denk ich, ‘s ist au so recht, ‘s Mütterle aber, potz Kalbfell und Trummeschlägel, wie hat das lamentiert und g’ meint, jetzt sei’s aus mit ihrem Jörgle – und ist doch mein größtes Glück gewese. Denn weil ich e’ gut’s Musikg’hör g habt hab, so bin ich zur Musik kommen als Triangelspieler – und später bin ich zum Tambour avanciert. – ‘s Mütterle daheim hat lang nix mehr von mir g hört, bis einer von den zwei, die mit mir im ‚Bären’ abgefaßt worde sind, ‘s Fideli’s Große, heimg’schrieben, oder vielmehr heimschreiben lasse hat – denn am Schulsack hat er nie schwer z trage g’habt -: er brauch Geld, er sei fußlos und lieg im Spital. ,Vom Jörgle’, hat es am Ende des Briefes g’heiße, , weiß ich nur soviel, daß er den Dreiangel verloren hat und zu den Dampohren kommen ist.’ – O jehli, wie hat mei’ Mutterle g’ jammert, wie ihm der alt Fideli das Schreibe vorbuchstabiert hat: de’ Jörgle hät de Dreiangel verloren; jetzt wurd er g’ wiß Spießrute g’jagt oder gar verschosse, hat es g’ meint.”

Der redselige Invalide hätte sicherlich noch lang so fortgemacht, wenn ihn der Feldwaibel nicht unterbrochen, „der Abend kommt, wir wollen machen, daß sie in Ruh’ kommen”, sagte er, auf den Bienenkorb deutend. – Und nachdem er dem geistlichen Herrn für alles bestens gedankt, trug er mit Hieronymus und dem Alten den Korb mit seinen Bewohnern vergnügt von dannen.

„Es wird jetzt wohl schon zu spät sein, daß du dich heut noch beim Meister meldest”, sagte der Feldwaibel zu seinem Vetter, nachdem sie das Geschäft zu Hause am Bienenstand vollends beendigt hatten. „Bis sie mit dem letzten Heuwagen heimkommen, wird’s jedenfalls Nacht. Also nimmst du bis morgen dein Quartier bei uns.”

Es war schon Dämmerung, als die Base Annakäther, die heute bei der Oberamtsrätin beschäftigt gewesen, nach Haus kam, wo doppelte Überraschung ihrer harrte, denn Vetter Hieronymus sprang sogleich grüßend auf sie zu, und der Tambour referierte schon von weitem über die glücklich vollzogene Vermehrung des kleinen Hausstandes.

Mit der Base waren noch zwei junge Mädchen gekommen, welche einen Korb mit Wäsche trugen, die sie mit Hilfe Annakäthers im seitwärts gelegenen Holzschopf zum Trocknen aufhängen wollten. Als Hieronymus das größere der Mädchen schärfer ins Auge faßte, glaubte er seine Freundin aus den Kinderjahren, Helene, zu erkennen, sie war groß und stark geworden, und ihre halb ihm zugewendeten Wangen färbte das Rot der vollsten Gesundheit.

Sollte er ihr entgegengehen, sie begrüßen? – War es schicklich, sie anzureden – oder unhöflich, es nicht zu tun? Er konnte nicht ganz mit sich einig werden. – Jetzt wendete sie das Gesicht einmal gegen ihn, wahrscheinlich, weil die Base soeben von ihm gesprochen – er sah sich in peinlichste Verlegenheit versetzt. – Zu lange hatte er schon gezaudert, dem Fräulein entgegenzugehen, und jetzt – war es offenbar zu spät. Ärgerlich, unzufrieden mit sich selbst, war es dem guten Burschen willkommen, daß ihn der Vetter ins Haus hineinrief, wo er ihm einen eben erst erhaltenen, artig verzierten Käfig für Turteltauben zeigen wollte. „Du wirst”, meinte der Feldwaibel, „den Verfertiger dieses Stücks wahrscheinlich schon in den ersten Tagen hier kennenlernen. Er heißt Severin und ist ein geschickter Steinmetz und Zeichner.” – Indem sie hierüber noch weitersprachen, kam auch Base Annakäther herbei, und Hieronymus beeilte sich, seinen Reisesack aufzuschnüren und ein Päckchen herauszulangen, das er ihr mit einem Gruß von der Mutter überreichte. Die Base schlug das Papier auseinander, und ein schön gestickter, goldener Haubenboden glitzerte ihr entgegen.

„Die Mutter hat es selbst gestickt!” erklärte Hieronymus, sichtlich erfreut über den Beifall, den die Base dem Geschenke zollte.

„Deine Mutter ist eine ausnehmend geschickte Stickerin”, sagte Annakäther,” wär sie hier oder in Donaueschingen, so könnt sie viel Geld mit ihrer Kunst verdienen. – Es freut mich – aber ihr hättet euch nit soviel Unkosten machen sollen”, setzte sie bei, während sie die Arbeit in der Hand wog und aus dem Gewicht wohl schließen konnte, daß Gold und Silber echt sein müßten.

„Ist kaum der Rede wert”, entgegnete Hieronymus. „Die Eltern und ich sind euch ja so viel Dank schuldig, daß wir’s gar nit vergelten, sondern höchstens uns e’ bißle erkenntlich zeige könne.”

„Nun kannst du in deinen alten Tagen noch recht Staat machen”, sagte lächelnd der Feldwaibel.

„Meinst du?” versetzte seine Frau.

„Nein, für mich ist so was nit mehr”, seufzte sie, den Kleiderkasten öffnend und das Putzstück sorgfältig hineinlegend. „Aber für’s Bäbele in Wildenstein, für das soll es einmal ein Erbstück geben.”

Während sie noch über verschiedenes, namentlich über die Einrichtung des Lehrlings beim Meister sprachen, ging die Tür auf, und zwei schalkhafte Köpfchen schauten ins Zimmer – den dreien gute Nacht wünschend.

(1) Die Römer in der Baar von Dr. Paul Revellio in der Badische Heimat 8 (1921)

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Hier geht es zu Kapitel 13:

Zur Übersicht geht’s hier:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: