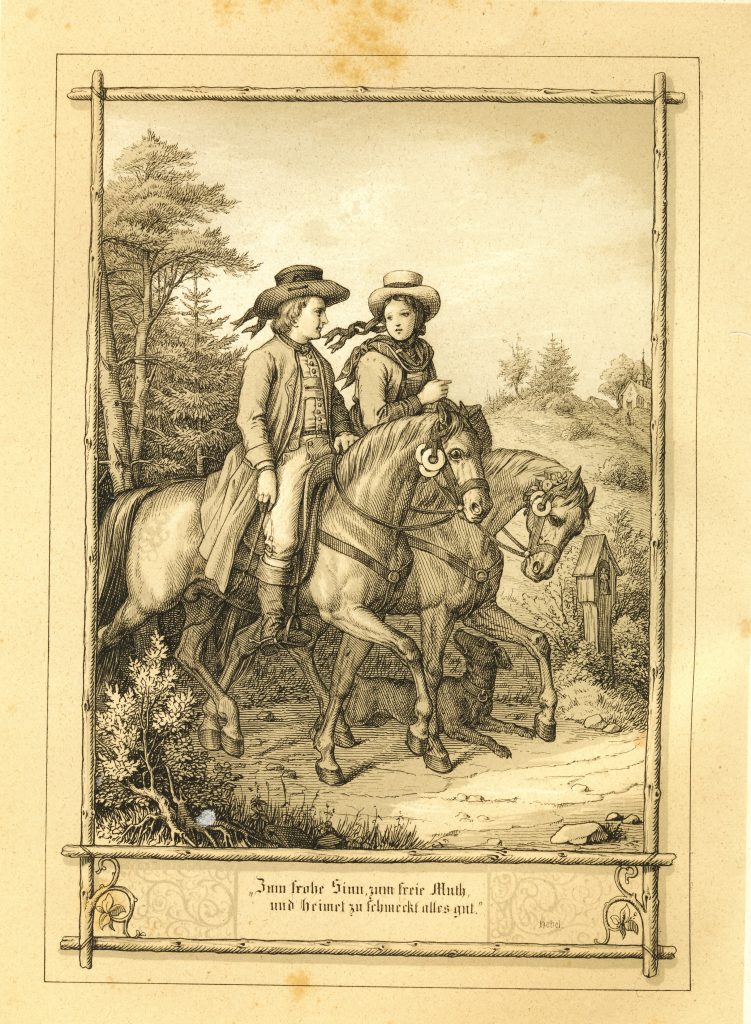

Heimritt

Freisprechung

Einzug in die neue Zunftherberge

Hieronymus Kapitel 21

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Einundzwanzigstes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

Heimritt – Freisprechung

Einzug in die neue Zunftherberge

Sitte war es damals, daß Neuvermählte vier Wochen nach der Hochzeit ihren auswärts wohnenden Eltern einen Besuch, und zwar zu Pferd, abstatteten; und nicht Peter noch sein junges Weib waren die Leute, solch altes Herkommen unbeachtet zu lassen.

Frühmorgens waren sie vom Laubhauserhof weggeritten, hinaus gegen die benachbarte bergumgrenzte Hochebene, wo zwischen Wiesen und Getreidefeldern bald das heimatliche Dorf des Agathle dem Blick sich zeigte.

Bei den ersten einzelnstehenden Häusern angekommen, gab die junge, stattliche Bäuerin ihrem reich aufgesträußten Pferde einen leichten Schlag, Peter legte die Sporen an, und in raschem Trabe, daß weithin Band und Halstuch flatterten, ritten sie durch das Dorf, um vor des Storchenbauern Hause haltzumachen. Die Mutter war freudig überrascht aus der Küche gerannt, wo sie in Erwartung ihrer Kinder mit Küchlebacken beschäftigt war; und der Vater, der vom Kammerfenster aus gegen die Hochstraße hin die Kommenden bereits von ferne erblickt hatte, stand schon zum freudigen Empfang vor dem Hause bereit.

Doch wir wollen diesmal nicht in das Haus und in die Stube eintreten, in welcher die junge Frau vor den Augen der Mutter und Geschwister ihren buntbemalten „Lid(Deckel)korb” mit den Geschenken auskramt, während der Vater noch unten beim Schwiegersohn steht, die Gäule und das neue Reitzeug bewundert und mit Kenneraugen schätzt.

Der Heimritt schließt für unser junges Paar die Flitterwochen; das Leben des Ehestandes beginnt. Seine Freuden, seine kleinen und großen Leiden folgen im Wechsel aufeinander, so wie die Jahre kommen und vergehen.

Auch für Hieronymus haben die Freuden und Leiden des Lehrlingsstandes gewechselt und sind vorübergegangen; er stand jetzt daran, „freigesprochen” zu werden. Alle Gewerbe, außer jenen, welche man zu den freien Künsten zählte, umschlang damals noch ein fester und wohlgegliederter Zunftverband. Die Satzungen und Vorschriften einer Zunft waren verbindlich für Meister und Gesellen. Mochte an einem Orte auch nur ein einziger Meister wohnen, wie der Faßmaler in Hüfingen, so hatte dieser dennoch in allem, was das Gewerbe betraf und dessen Betriebsförmlichkeiten, den Obermeister des Gaues oder Bezirkes als nächsten Vorgesetzten zu betrachten.

Alle Streitigkeiten innerhalb der Zunft, auch solche zwischen Meister und Geselle, wurden vom Handwerksamte „vor offener Lade” verhandelt und entschieden; es kam vor, daß wichtige Fragen auch weiter, sogar bis vor den Kaiser gebracht wurden.

Kein Meister durfte einem andern einen Gesellen „abspannen” oder einen ohne ordentlichen Abschied Fortgelaufenen einstellen. Gefiel einem Gesellen die Arbeit nicht, so konnte er nach vierzehn Tagen die Werkstatt wieder verlassen, ebenso konnte in dieser Zeit der Meister seinen Arbeiter fortschicken, war jedoch gehalten, demselben den bedungenen Lohn auszubezahlen; im übrigen fand beiderseits vierzehntägige Aufkündigung statt.

Ein Geselle von schlechter Aufführung ward „gescholten” und von der ganzen Zunft in die Acht erklärt, d. h., er konnte und durfte von keinem Meister mehr in Arbeit genommen werden. Von Herberg zu Herberg verbreitete sich sein übler Leumund, und es blieb dem Bescholtenen nichts übrig, als vor versammelter Zunft sich förmlich zu „waschen”, zu rechtfertigen oder Abbitte zu tun.

Aber auch ein Meister konnte „gescholten” werden, was namentlich dann geschah, wenn er seinen Untergebenen Lohn und Kost schmälerte. Ein bescholtener Meister wurde auf ein halbes, zuweilen auf ein ganzes Jahr „gemieden”, d. h., es durfte während dieser Zeit kein Geselle Arbeit bei ihm nehmen. – Kam ein Meister unverschuldet in Armut, so erhielt er Unterstützung aus der Lade.

An seinem Lehrorte war es Hieronymus begreiflich nicht vergönnt, Förmlichkeiten und Feierlichkeiten seiner Zunft aus eigener Anschauung kennenzulernen. Er war in diesem Stück auf mündliche Belehrung durch seinen Meister angewiesen, und seine Freisprechung konnte von keinen besonderen Umständlichkeiten begleitet sein. Einen Begriff aber von der Würde und Bemessenheit, welche bei feierlichen Auftritten einer Zunft herrschten, konnte der junge Mann gleich nach jenem Akte erhalten, denn gerade um jene Zeit hielt das ehrsame Metzgerhandwerk zu Hüfingen seinen Einzug in die neu gewählte Herberge.

An einem Montag, vormittags elf Uhr, setzte sich der vom Hause des Zunftmeisters ausgehende Zug in Bewegung; er war folgendermaßen geordnet: Die Spitze bildete eine spielende Musikbande unter Leitung des städtischen Musikpräzeptors. Unmittelbar dahinter folgte des Zunftmeisters ältester Sohn in stattlicher Kleidung, den schön gezierten, vom Gesellen Hieronymus eigens zum Feste renovierten Zunftschild tragend. Nach diesem sah man zwei junge, weißgeschürzte Metzgergesellen, welche die blumenbekränzte Lade trugen, worin nebst den Dokumenten und Schriften die Insignie der Zunft, ein kleines vergoldetes Haumesser, liegt. Hierauf war zu sehen des Ladenmeisters jüngster Sohn, und auf seinem Kopfe die Zierde des Festes, eine Bratwurst, vierzig Schuh in der Länge und entsprechend dick, vergleichbar fast der ehernen Schlange, jeden mit neuer Lebenskraft erfüllend, der einen Blick auf sie warf. Den Schluß machte die ehrsame Meisterschaft, paarweise daherschreitend, unter Vortritt des Zunft- und des Ladenmeisters.

Nachdem bei großem Zulauf von Neugierigen der Zug am Wirtshause zum „Goldenen Kreuz” angelangt, wurde haltgemacht. Der Wirt stand wartend unter der Haustüre und hab dann an: „Willkommen, ihr Herrn Metzgermeister! Was ist euer Begehren?” Der Zunftmeister, hervortretend, das Zwiegespräch fortzusetzen, ließ sich also vernehmen: „Herr Kreuzwirt, im Namen des ehrsamen Handwerkes stell ich an Euch die Frage: ob Ihr unsere Zunft nicht wollet in Euer Haus aufnehmen?” Wirt: „Ja, ich mache mir eine Ehre daraus, dem ehrsamen Handwerk Herberge und Aufwartung zu verschaffen. Ich bitte, tretet ein!”

Auf diese Einladung verfügen sich sämtliche Festteilnehmer in das Haus und nehmen Besitz von der Wirtsstube und ihrem geräumigen Erker. Der Wirt und seine Frau Liebste aber stehen schon bereit, die Gäste geziemend zu bewillkommnen. Zunftmeister: „Grüß euch Gott, im Namen des ehrsamen Handwerkes, Herr Kreuzwirt und Frau Kreuzwirtin!” Wirt und Wirtin: „Gott dank euch, ihr Herren Metzgermeister; mit was können wir euch aufwarten, und was ist sonst noch euer Begehr?” Zunftmeister: „Wir möchten euch heut nicht nur als unseren Gastgeber ansprechen, sondern wir ersuchen euch, ob ihr nicht wollet jetzt und in Zukunft unser Herbergsvater und die Frau Kreuzwirtin unsere Mutter sein?” Wirt: „Ja, wir machen uns eine besondere Ehr daraus, einem ehrsamen Metzgerhandwerk Herberg und Aufwartung zu verschaffen, auch besitzen wir noch fünf Töchter, die wetteifern werden, euch in Ehren und als Brüder zu bedienen.” Zunftmeister: „Es gibt aber nicht immer der guten Zeiten, es gibt auch der bösen viele; wollet ihr alsdann auch, in Leid wie in Freud, im Krieg wie im Frieden, unser Vater und die Frau Wirtin unsere Mutter sein?” Wirt: „Ja! Ich werde mich zu allen Zeiten bestreben, was in meiner Kraft steht. euch als Vater zu unterstützen.”

Zunftmeister: „Wir haben auch wandernde Gesellen bei unserm Handwerk, und unter ihnen solche, die nicht viel Geld im Beutel haben, folglich wenig Gewinn von ihnen zu hoffen ist, wollet Ihr auch diese freundlich beherbergen, und so auch, wenn sie kränklich wären?”

Wirt: „Ja, ich werde reisende Gesellen und Kranke als Herbergsvater behandeln und die allgemeine Menschenpflicht voraus zu meiner steten Richtschnur nehmen.” Zunftmeister: „Nun, wohlan denn, auf diese bereitwillige Anerbietung werden wir gesamte Metzgermeister Euch als Herbergsvater anerkennen und Euch unsern Schild und die Zunftlade mit Zunftbuch, Zunftzeichen in Verwahr übergeben, dafür aber verlange ich als Zunftmeister im Namen der ganzen Meisterschaft von Euch das herkömmlich feierliche Handgelübde.” Als dieses abgelegt, wurde der Schild sofort in der Stube aufgesteckt und die Lade dem Herbergsvater überreicht. Dieser aber und seine Frau traktierten das ganze ehrenwerte Handwerk mit einem köstlich bereiteten Mahle, und weil die Wurst lang und der Wein gut war, so wurde es auch die allgemeine Fröhlichkeit. Die Musikanten machten ihre Sache so vortrefflich, daß einer um den andern der Gäste nach Hause eilte, um Frau und Tochter herbeizuholen zum nachfolgenden fröhlichen Tanze.

Hieronymus, als der Renovator des Zunftschildes, war auch zum Feste geladen worden, und diese Ehre durfte er nicht ablehnen, sowenig sein Sinn heute für Feier und Lustbarkeit gestimmt sein mochte. Ein Brief, welchen er tags zuvor von Romulus empfangen, war die Ursache dieser Stimmung.

Er habe sich jetzt entschlossen, hatte der Freund gemeldet, in Donaueschingen Normalschullehrer zu werden. „Als Hauptneuigkeit aber ist zu melden”, so schloß der Brief, „daß Dionys seit jenem Hochzeitsmahl der Florentina bei jeder Gelegenheit offen den Hof macht, und wie ich schon damals vorausgesagt, entschieden als Brautwerber auftritt. Das Mädel aber hat bis jetzt augenscheinlich ihrem verschamerierten Liebhaber, wie man zu sagen pflegt, wenig Käs zum Brot gegeben – doch viele Tropfen höhlen am Ende auch den härtesten Stein aus, und was nicht ist, kann noch werden, zumal die Eltern der beiden die Allianz eifrigst betreiben. – Und das Ende vom Lied wird sein, daß wir zwei allein zuletzt noch übrigbleiben werden, und doch – beim Henker, was wären wir für Kerle, wenn wir Geld genug hätten!”

Sinnend und verstimmt saß Hieronymus im Kreuz. Es wollte bei ihm nicht verfangen, daß der Zunftmeister eigenhändig ihm vom Besten einschenkte; die muntersten Ländler machten ihn schwermütig. Auch der Wein, welcher doch sonst des Menschen Herz erfreut, wollte heut ihn nicht zum Frohsinn stimmen. – Sein Geist war sichtlich der Gegenwart entrückt, und wenn ihn jemand gefragt hätte, ob er Sechser oder Zwölfer, Schweizer oder Markgräfler trinke – wahrlich, er hätte es nicht zu sagen gewußt. Es wollte ihn bedünken, als wäre der schönste Teil seines Lebens schon vorüber und als müßte er, Abschied nehmend, noch einmal wandeln im rosigen Lichte früherer Tage. In jene Täler und auf die Höhen versetzte er sich zum glimmenden Feuer auf duftendem Weidgang oder in die Hütte des Köhlers, wo er mit der Gespielin seiner Jugend den Erzählungen des Alten gelauscht. Er glaubte alle Blüten schon verwelken und nur blasse Herbstzeitlosen der Erinnerung an ihrer Stelle aufleben zu sehen. Seine Liebe kam ihm vor wie ein weggeworfener Blumenstrauß, den niemand mehr vom Boden aufheben mag. – Dann fuhr auch wieder ein trotzender Blitz aus der schwül bewölkten Atmosphäre seines Innern – und ein gärender Unmut stieg in ihm auf – als sollte er sich Luft machen in jugendlicher Tatkraft.

Und wahrlich, noch lange hätte er simulierend dagesessen, versunken in den stillen See der Vergangenheit, hätte ihn nicht der Zunftmeister aufgerüttelt. – Eben spielte die Musik den Hopper:

„Isch’s Anneli nit do?

‘s wurd rengle, ‘s wurd schneie,

‘s wurd Anneli g’wiß reue;

Isch ‘s Anneli nit do?”

Der Zunftmeister, längst schon die üble Laune des Gesellen bemerkend, führte diesem scherzend eine Tänzerin zu, seine eigene Schwägerin, mit Vorwürfen über das Regenwettergesicht, das er schneide; und Hieronymus, überrascht, konnte jetzt unmöglich anders, als galant sein und die Schöne zum Tanz führen.

Aber auch dieses Mittel schlug nur halb an. – Als nach geendetem Tanze die Jüngeren an den Tischen manch lustiges Liedlein sangen, wollte es der Zufall, daß einer der Vorsänger eine Weise anstimmte, die unserm Gesellen mächtig ins Herz hineingriff und ihn allen trüben, bereits verscheuchten Gedanken wiederum zuführte. Sie sangen:

„Ach! in Trauern muß ich leben,

Ach! wie hab ich’s denn verschuld’t?

Weil mir’s hat mein Schatz aufgeben,

Muß ich’s leiden mit Geduld.

Vater und Mutter wollen’s nicht leiden,

Gelt mein Schatz, das weißt du wohl?

Kannst dein Glück viel besser machen,

Weil ich dich nicht kriegen soll.

Rosmarin und Lorbeerblätter

Verehr ich dir zu guter Letzt:

Das soll sein das letzt Gedenken,

Weil du mich nochmals ergötzt!

‘s sind zwei Sterne an dem Himmel,

Leuchten wie das klare Gold;

Der eine leuchtet zu mei’m Schätzel,

Der andere durch das finstre Holz.

Sind wir oft beisammen g’sessen

Manche schöne halbe Nacht,

Haben wir oft den Schlaf vergessen

Und mit Lieben zugebracht.

Morgen, wenn ich früh aufstehe,

Ist mein Schatz schon aufgeputzt, S

chon mit Stiefeln, schon mit Sporen

Gibt er mir den Abschiedskuß.

Dieses Lied, das Hieronymus einst der Freundin Florentina, schön geschrieben, gegeben hatte, war damals bei der Hochzeit im Felsen von ihr angestimmt worden, als der Stabhalter sie zum Singen aufgefordert.

Das damalige Gespräch, ihre Aufforderung zum Tanz und ihre Einladung zum Besuch bei den Ihrigen im Hof – die ganze Szene, jedes Wort, jeder Blick – sein abstoßendes Benehmen – alles trat wieder lebhaft vor seine Seele- und abermals versank er in ein dumpfes Hinbrüten. – Zuweilen griff er krampfhaft nach dem Glas und leerte es rasch, als wollte er gewaltsam sich betäuben. – Die Musik begann wieder; an Tänzerinnen fehlte es nicht. Entschlossen fuhr er endlich auf – wählte nicht lange – und mischte sich in die Reihen. – Aller Trübsinn schien von ihm gewichen. Noch nie hatte Severin seinen Freund so aufgeregt, so überlustig gesehen.

Eine zweite Flasche stand geleert wieder vor ihnen auf dem Tisch; Hieronymus kommandierte zu einer dritten. – Und als spät – nach dem Kehraus – die Gesellschaft nach und nach verschwand, war er einer der letzten, die nach dem Hute griffen. Severin begleitete ihn bis vor das Haus des Meisters – und kehrte erst in seine Wohnung zurück, nachdem er aufmerksam horchend sich überzeugt hatte, der Polterer habe Stiege und Kammertür oben richtig gefunden.

Ob Hieronymus des andern Tages mit Kopfweh erwacht sei, ist nicht zu sagen; gewiß bleibt nur, daß, als der übernächtliche Dunst verflogen, eine peinigende Unruhe, ein veränderungssüchtiges Mißbehagen den Jüngling fortwährend beherrschten. – Hatte der junge Mensch, der bisher, ohne sich seines Verhältnisses zu dem Mädchen vollkommen bewußt zu sein, immer noch hoffnungsvoll in das farbige Nebelbild der Zukunft geschaut – und jetzt erst die trockene Vernunft zu Rat gezogen? – Wenn er alles recht überlegte und in Betrachtung zog – welche Kluft zwischen dem lediglich auf sich selbst angewiesenen Malergesellen – und den Ansprüchen, die des Laubhausers einziges Töchterlein zu machen berechtigt war! Nur der ausgesprochene, entschiedenste Wille des Mädchens konnte über diese Kluft eine Brücke bauen.

Ja, dann würde auch in der Seele des Jünglings jene Spannkraft erwacht sein, die sich über Berge von Hindernissen siegreich wagend hinwegsetzt. – Wer vermag jedoch den geheimen Prozeß zu verfolgen, welchen oft leise Anregungen in dem Herzen eines Menschen hervorrufen.

Genug, eine tiefe Niedergeschlagenheit hatte sich der Seele unseres Helden bemeistert, und das Spiegelbild dieser Stimmung zeichnete sich in dem Briefe an seine Mutter, wozu ein alsobald eingetretenes Ereignis die Veranlassung gab. Florentina war eben „z’Kunkeln” bei Frau Anastas, als dieser Brief anlangte; sie mußte ihn sogleich vorlesen.

Hieronymus berichtete den Tod des Amtsrates, und zwar mit allen Nebenumständen, weil sein Herz noch voll war von den Eindrücken dieses Trauerfalles.

Abwechselnd mit dem Feldwaibel und den Familiengliedern des Verstorbenen hatte er am Krankenbette gewacht, und dies war auch in der letzten Nacht der Fall gewesen. Der sorgsame Wächter hatte bemerkt, daß der Kranke in große Schwäche verfiel, und schnell die Familie davon benachrichtigt. „Es war ein trauriger Anblick”, schrieb Hieronymus in dem Brief, „die jammernden Kinder um das Sterbebett zu sehen. Aber keine Klage und kein Weinen vermochten das teure Leben auch nur um eine Minute zu verlängern.

Der Herr Rat war schon ins End gefallen. Und nach wenigen Atemzügen verschied unser im Leben gewesener bester Herr. – Die Frau und die Kinder knieten alle betend um die Bettstatt und auch ich, zu seinen Füßen neben dem ältesten Fräulein Helene. Diese dauert mich am meisten, sie ist jetzt eine elternlose Waise, denn ich weiß von der Base, daß der Herr Rat selig nicht ihr rechter Vater gewesen und die Frau Rätin nicht ihre Mutter ist. Sie ist die Beste unter den Kindern und war immer so gut gegen mich. Der Verstorbene hat wenig Vermögen hinterlassen und viele Kinder.”

Am Schlusse des Briefes tat er den Eltern sein Vorhaben kund, auf die Wanderschaft zu gehen. Es treibe ihn, schrieb er, auf die Wanderschaft hinaus, er müsse fort – auf lang, vielleicht auf immer. Die Kunst, welche er gewählt, sei eine solche, in der man gar nie auslernen könne, und wenn einer so alt werde wie Methusalem.

Der Mutter hatte dieser Brief, das desperate Vorhaben des Sohnes, der Heimat Valet zu sagen und hinauszuziehen, vielleicht für immer, einen unwillkürlichen Seufzer abgepreßt. Florentina aber, als sie geendet und den Brief der Mutter zurückgegeben hatte, blieb schweigsam und blickte eine Zeitlang trübsinnig durch die Fensterscheiben; dann aber steckte sie eiligst die Spindel in den glänzenden Flachswulst an der zierlich gedrechselten, bemalten und vergoldeten Kunkel, einer Arbeit des Briefstellers, und verließ früher als gewöhnlich das Haus.

An dich richtet er kein einziges Wort! Dies mochten etwa ihre Gedanken sein – so wenig Mühe kostet es ihn, fortzuziehen auf lange, vielleicht auf immer? Und dann dieses Fräulein, das immer so gut gegen ihn sein sollte! – Dionys hatte ihr auch schon von diesem Herrenkind erzählt und von den Lobsprüchen, die Hieronymus demselben bei verschiedenen Gelegenheiten gespendet haben sollte.

Die Liebe ist eine starke, aber auch eine zarte Pflanze, sie überdauert die gewaltigsten Stürme, die heftigsten Ungewitter, aber ein einziger erkältender Reif kann ihre Blüte zerstören. Zurücksetzung ist für ein empfindendes Gemüt vielleicht am schwersten zu tragen; und so sehen wir hier zwei Herzen sich entfernen, erkälten, welche bisher von dem stillen, heiligen Feuer innigster Zuneigung erwärmt waren.

Ein äußerer Anstoß, ein Sturm hätte dies Feuer vielleicht zur lichten Flamme angefacht, und jetzt droht es in sich selbst zu verglühen, weil ihm der frische Luftzug tatsächlicher Anregung fehlt.

Was Hieronymus über Helenes Lage geschrieben hatte, verhielt sich wirklich so, und in ihrer Jugend schon sollte das gute Mädchen den vollen Ernst des Lebens kennenlernen. Daß der Amtsrat nicht in den besten Umständen gestorben, wußte sie, und ihr persönliches Verhältnis zur Ratsfamilie hatte sie längst geahnt, obwohl die Eltern stets bemüht waren, sie es in nichts fühlen zu lassen. Aber bei dem jüngsten Trauerfall war es die Stimme der Natur, die, wenn auch unbewußt, aus der Seele der Mutter gesprochen, die sich eben doch gegen die leiblichen Kinder anders gebarte, anders ausdrückte als gegen das Pflegekind, und daß sie dieses sei, war dem guten Mädchen jetzt zur Gewißheit geworden.

Mit Worten zwar ward dies Verhältnis von der Mutter nicht berührt, und begreiflich konnte es Helena nicht in den Sinn kommen, zuerst davon zu sprechen. In der Seele des angenommenen Kindes aber reifte der Entschluß, die gute geliebte Pflegemutter so bald als immer tunlich von der Last ihres Unterhaltes zu befreien.

Die Frau Amtsrätin war seit dem Hinscheiden ihres Mannes auch etwas leidend; eines Abends saß Frau Annakäther bei ihr, und nachdem das Andenken des Abgeschiedenen eine Zeitlang Stoff des Gespräches gewesen, erzählte die Annakäther unter anderem, wie kürzlich ihre Tochter, die Verwalterin auf Wildenstein, das Verlangen geäußert habe, eine Person zu finden, welche ihr nicht nur in der Haushaltung an die Hand gehen, sondern namentlich auch die Kinder pflegen und unterrichten könne.

Die Frauen hatten sich über diesen Gegenstand ausgelassen, diesen und jenen Namen genannt, ohne jedoch zu einer Einigung zu gelangen. Helena hatte schweigend zugehört. – Als aber die Feldwaibelsfrau geschieden, trat, nach einer Pause gegenseitigen Schweigens, das Mädchen vor die im Lehnstuhl sitzende Witwe, warf sich in großer Bewegung vor den Stuhl und sprach, die Hände der Frau an ihre Lippen pressend: „Mutter, ich will nach Wildenstein gehen. – Ich kann es nicht mehr länger über mich bringen – jetzt, wo sich so vieles geändert hat – Euch noch zur Last zu sein – ich kann nichts als danken, Mutter, für alles.”

Die überraschte Frau drückte das gute Kind an ihre Brust. „Helene”, sprach sie in tröstendem Tone, „beruhige dich – es wird noch alles gut werden – sprich mir von keiner Trennung.” Aber das Mädchen konnte sich nicht zufriedengeben. Beide Hände vor dem Gesicht, lag sie auf den Knien der guten Frau – ein Tränenstrom erleichterte ihre Brust. „Helene, fasse dich, du hast ja deinen Eltern nie Ursache zur Beschwerde gegeben.” „Ich habe ein heiliges Gelübde getan”, sprach Helena feierlich, „der Himmel ist mein Zeuge. – Laßt mich gewähren, Mutter – versucht es nicht, mich abwendig zu machen – es ist mein Gedanke Tag und Nacht. – Josepha (so hieß die zweite Tochter der Amtsrätin) ist erwachsen, sie kann allein alles versehen. – Oh, ich weiß, daß ich ohne Euch alleingestanden hätte in dieser Welt.”

„Helene”, erwiderte die Rätin begütigend, aber in einem Tone, der ihr Nachgeben bekundete, „ich weiß, was du sagen willst – es sind heilig übernommene Pflichten, dazu die Liebe einer Mutter, die dich an mich fesseln – glaube mir, auch ferner noch wird für dich gesorgt werden – vertraue deiner Mutter.”

So schien denn ein ernstes Geschick unsere bisherigen Freunde auseinanderbringen und lange Trennung, vielleicht auf immer, gewohnten, liebgewordenen Verhältnissen ein Ende machen zu wollen.

Burg Wildenstein

Kupferstich von Matthäus Merian von 1643. Das Profil der Wehrgräben ist extrem überzeichnet, gibt aber den Eindruck wieder, den diese auf die Zeitgenossen ausgeübt haben müssen. Foto: Wikipedia

Hier geht es zu Kapitel 22:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Zur Übersicht geht’s hier:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: