Wanderblühten – Liebe Mariann

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

“Zuvor muss ich abbitten, dass ich die Keckheit habe, Dich mit einem Schreiben zu belästigen. Ich kann nicht unterlassen, Dir mein ganzes Herz zu eröffnen. Ja, liebe Mariann’, Du wirst zwar sagen, ich sei nicht beim Verstand. Ja, es kommt mir oft selber auch so vor. Ich will nur eine einzige Bitte im Vertrauen an Dich stellen, wie es wär’, wenn ich mit Gottes Hilfe es so weit brächte, dass ich wie mein Bruder als Pächter irgendwo aufziehen könnt; und gesetzt, die liebe Mariann’ wäre doch ledig und frei?

Ich weiß zwar wohl, dass Berg und Tal zwischen des Vogts Tochter und einem armen Knecht, wie ich bin, stehen, aber sein soll, schickt sich wohl, und ich kenn’ Eine, kein Feuer ist zu heiß und kein Meer zu tief, als dass ich nicht für sie durchgehen wollte. Ich möchte nur wissen, ob auch Sie noch ein wenig an mich denkt. Ist dies der Fall, so wird mir alle Müh’ und Arbeit ringer vorkommen.

Zum Schluss muss ich von Herzen bitten, mich dieses Schreibens wegen nicht auszulachen oder gar zu verspotten, denn wie es mir um’s Herz ist, muss es heraus, und ich mein’s ehrlich. Wenn es geht, wie ich hoffe, so wirst du erfahren, warum ich jetzt in diesem Augenblicke das Schreiben an dich gestellt habe. Leb tausendmal wohl und zürne mir nicht.

Und so will ich denn schließen

Mit viel herzlichen Grüßen

Dein bis in den Tod getreuer

Konrad

auf dem Waldhauser Hof.

NB. Am Donnerstag komm’ ich hinaus zu euch zum Opfer für die Bas’ selig, da hoff’ ich zu erfahren, wie du gesinnt bist. Nimmst du im Heimgehen aus der Kirche den Wachsstock in die rechte Hand, so seh’ ich es als ein günstiges Zeichen an, so du ihn aber in der Linken trägst, so erachte ich es für meinen Abschied. “

Was nun am Donnerstag nach der Kirche geschah, das weiß ich nicht zu sagen, denn wer wird auch so genau hinauf sehen, ob ein Mädchen ihre Wachsstöcke links oder rechts tragen? Aber so viel ist gewiß, dass der alte Kaspar die beiden am Gartenhaag unter dem Obstbaum beisammen stehen sah, Hand in Hand. Da es jedoch heller Tag war und die Erscheinung nichts von Gespenstern an sich hatte, so behielt er sie vorläufig für sich. Der Vogt soll derweil im Adler und die Vögtin auf einem Krankenbesuch in der Nachbarschaft gewesen sein.

Ein nichtsnutzige Distelfink schrie nachher aus Leibeskräften in der ganzen Gegend herum, der Konrad habe das Mariannele frei und frank geküßt. Er hätte sie gern in’s Geschrei gebracht; aber es achtete Niemand auf ihn.

Konrad blieb auf den Wunsch seines Vetters, des Riedbauern, zwei Tage im Heimatort. Die Unterhaltung war eine sehr einsilbige. Der Tod der Base schien nichts mit dem Wesen des Mannes geändert zu haben; nur war es auffallend, wie er oft zerstreut und mit suchenden Blicken durch die Stube ging. – Das war ein langweiliger Tag für Konrad; es war ihm fatal, das Mariannele nicht mehr sprechen zu können.

Auf dem Heimwege summte der junge Bursche das Lied vor sich hin.

Keine Kohle, kein Feuer kann brennen alsi heiß.

Wie stille heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß.

Dazwischen hielt er auch, während er wieder auf jener Höhe stehenblieb, ein Selbstgespräch, und das lautete wie folgt:

Kreuz Donner – des Vogts Mariann’, ‘s schönst Mädle im ganzen Ort, und – du! Herr Gott!

Nachdem er aber solches gesagt, hub er abermals zu singen an. Der Grund, warum unser Konrad, wie es in dem Brief heißt, “jetzt in diesem Augenblick” auf Entscheidung gedrungen, mag in Folgendem gelegen haben.

Mehrere junge Männer aus der Nachbarschaft waren willens auszuwandern, und zwar als Landwirte nach Ungarn. Schon im vorigen Jahrhundert hatten nicht wenige Familien der Baar ihre Heimat verlassen, um als Kolonisten in jenem Lande sich ansässig zu machen; und dass die Leute dort ihr Fortkommen gefunden, erhellte aus dem Umstande, das später, während der vorigen Kriegszeiten, zuweilen ungarische Husaren in der Baar gewissen Geschlechtern nachfragten, und die verwunderten Bauern als ihre Vettern begrüßten.

Auf dieses standen sich wiederum Mehrere bewogen, ihr Glück dort zu suchen, und einer von diesen hatte sich zurzeit unserer Erzählung diesbezüglich nach Hause gewendet, um einige seiner Landsleute und Verwandten zu sich einzuladen. Auch unserem Konrad wurde der Antrag gemacht, sich anzuschließen, und einer der Auswanderungslustigen war schon wiederholt deshalb bei ihm auf dem Hofe gewesen. Der Oberknecht zögerte, sein Jawort zu geben. – Sein Hoffnungsanker hatte ja im eigenen Lande zu tiefem Grund gefaßt, als dass ihm ein Losreißen so leicht geworden wäre.

Der Gruß der Jugendfreundin war wie ein warmer Sonnenstrahl auf die verborgen keimende Saat seiner Hoffnungen und Wünsche gefallen und hatte ihn zum raschen Entschlusse gedrängt: “Ich wage’s!” Hatte er ausgerufen; er wollte Gewissheit, und erst wenn dem Vaterlande Alles verloren sah, wollte er im fremden Land sein Glück versuchen.

Dies die Veranlassung des Schreibens.

Wie günstig aber die schriftliche Botschaft aufgenommen worden, haben wir aus der Zusammenkunft am Gartenhaag und dem Selbstgespräch des Oberknechts entnehmen können.

Das Mariannele hatte ihn um Gottes willen gebeten, er möge doch sein Vorhaben, nach dem Ungrrland zu gehen, fahren lassen; unser Herrgott könne ja leicht Alles und zum Besten lenken.

Das war nun fromm und gut gedacht, aber Konrad sah wohl ein, dass er jetzt die Hände regen müsse. Seitdem die Mariann’ gesagt hatte, wie gern sie ihn habe, war seiner Tätigkeit und Kraft ein mächtiger Sporn gegeben. Das Ziel stand zwar noch ferne, aber nicht unerreichbar; wenn Gott will, sagte er zu sich selbst, so tagt es. – Den Auswanderern sagte er ab. – Sein Weizen blühte jetzt in der Heimat; aber nicht ohne Sturm und Gewitter sollte die Frucht zur Reife gedeihen.

Der fleißige Bursche hatte zu seinem wenigen angefallenen Vermögen bereits so viel erspart, dass es ihm möglich gewesen wäre, bei der Betrachtung eines Meierhofes die nötige Kaution zu stellen; und er wartete nur auf günstige Gelegenheit, seinen Plan zur Ausführung zu bringen.

Der Bruder Mariann’s hatte unterdessen das elterliche Gut übernommen und einer reichen Base die Hand gereicht, die Eltern aber mit der ledigen Tochter bewohnten seitdem das Nebenhaus. – Mehrere Freier hatten das Mädchen glücklich abzuweisen gewußt. Der Vogt ließ sie gewähren, ohne den Grund ihrer Weigerung zu kennen. Wohl saß die gute Mariann’ zuweilen mit ihrem Kämmerlein und dachte darüber nach, was wohl der Vater zu ihrem Verhältnisse zu dem armen Konrad sagen würde. – Doch nur zu bald sollte sie auf dieser Frage Antwort erhalten.

Der Oberknecht hat in Erfahrung gebracht, dass einer der unweit Waldhausen gelegenen herrschaftlichen Höfe von neuem verpachtet werden solle. Er hatte Lust, als Bewerber um den Platz aufzutreten, und sein Bruder, so ungern er auch den umsichtigen Gehilfen entbehren mochte, versprach ihm mit Rat und Tat an die Hand zu gehen, weil er wohl einsah, dass es dem jungen Manne vor Allem darum zu tun sein müsse, endlich einmal selbstständig zu werden.

Bevor jedoch Konrad einen entscheidenden Schritt tun wollte, mußte er vor Allem das gute, ihm so herzlich ergebene Mädchen von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt und ihrer Meinung eingeholt werden.

Das Brieflein, worin er dieses tat, hatte er mit auf den Löffinger Fruchtmarkt genommen. Hier traf er gewöhnlich Landsleute. Einem Zwetschgenwasserhändler, der beim Vogt ein- und ausging, wurde das Schreiben anvertraut. Dasselbe wurde aber zufällig unterwegs aufgehalten, und weil ihm Konrad gesagt habe, es pressiere, so übergab er das Papier einem Bauern aus dessen Dorfe, dem er just im Posthaus zu Unadingen begegnete. – Er sagte ihm aber nicht, von wem das Dokument sei und was es damit für eine Bewandtnis habe, sondern schärfte ihm lediglich ein, den Brief dem Mariannele richtig einzuhändigen und dem Alten nichts davon merken zu lassen.

Der gute Mann, der keine Ahnung hatte, was in einem solchen Schreiben stehen könne, wovon der Alte nichts wissen dürfe, trug den Brief getreulich heim. Wie er ankommt, sieht er die Vögtin aus dem Hause gehen, und denkt: Jetzt ist das Nest sauber; den Vogt treffe ich ohnehin nicht, um die Zeit sitzt er im Adler drüben und trinkt sein Schöpple. Geht also gutemuths hin und macht die Türe auf. Wer aber gerade vor dem Spiegel steht und den Seifenschaum aus dem fetten Gesichte trocknet, das ist der Vogt. “Es ist doch merkwürdig, dass mich das verteufelte Katzendoktorle jedes Mal schneiden muss, wenn es mich barbiert”, spricht er dazu und legt ein Stücklein Zündschwamm auf den beleidigten Teil, welcher aussieht, als ob der Pflug über ihn gegangen wäre.

Der arme Mann erschrak und wollte wieder rücklings zur Türe hinaus. Der Vogt aber, der ihn in dem unseligen Spiegel gesehen hatte, sagte, ohne sich umzuwenden: “Du, Antoni, was bringt dir Gut’s?”

Dies machte den Liebesboten vollends ganz bestürzt und verwirrt; er stotterte etwas von einer “Commission” und von der “Jungfer Tochter”, legte zuletzt den Brief auf den Tisch und salvierte sich zur Tür hinaus, indem er “Nichts für ungut!” murmelte.

Der Vogt sieht ihm verwundert nach. Jetzt erst hat er sich umgekehrt, sein Auge fällt auf den Brief; den beachtet er gemächlich von allen Seiten. “Pressant” stand auf der Adresse. An meine Tochter? fragte er: Das werde ich doch auch wissen dürfen. Krack – ist das Siegel offen und – Himmel – Kreuz – Hagel usw. usw.. – Welch ein Gewitter brach über die arme Mariann’ herein, die in diesem verhängnisschweren Augenblicke geschäftehalber an nichts denkend, unter der Türe erschien. Der zweifelhafte Wetterprophet hätte ihr das Einschlagen prophezeit, so furchtbar tobte und fuderte der Vogt über diese “heimliche Garss”, wie er sich auszudrücken beliebte. Zu guter Zeit kam jetzt auch die Mutter nach Hause und wendete das Ärgste von der Armen ab. Die Vögtin hatte von jeher solchen Donner- und Hagelwetter gegenüber eine Art von Assecuranz geltend zu machen gewußt.

Mariannele war bis in den Tod betrübt, und konnte ihren Konrad nur so viel Wissen tun: er möge um Gottes willen nicht mehr an sie schreiben und sich ja nicht so bald wieder im Orte blicken lassen. Alles sei verraten.

So schnell Konrad im Hoffen und Vertrauen gewesen war, so schnell ließ er sich durch diese Hiobspost darnieder schlagen. Eigentlich hätte er sich von Anfang an vorstellen können, dass es über kurz oder lang so gehen werde. Aber diese jungen Brauseköpfe finden ein besonderes Vergnügen darin, sich durch jeden Hasenfuß, der ihnen über den Weg läuft, stutzig machen zu lassen. In heftiger Aufregung war er in seine Kammer gerannt, hatte dort den Deckel des Troges, der seine Habseligkeiten barg, hastig aufgerissen, und zuerst den Brief, hernach einige herumliegende Kleidungsstücke hineingeworfen, als sollte es in der nächsten Viertelstunde schon fort gehen, den Kameraden noch in’s ferne Ungarnland. – So wie er aber den Unmut vergährte und die erste Hitze verraucht war, setzte er sich an’s Fenstersims, das Gesicht auf die Faust gestemmt, und heiße Tropfen stahlen sich aus dem unbeweglich vor sich hin starrenden Augen.

Er machte sich die bittersten Vorwürfe, dieses Leid über das arme Mädchen gebracht zu haben. Zugleich war es ihm aber auch klar, dass er jetzt der Heimat und allem Valet sagen, und in die Fremde ziehen müsse. – Doch noch einmal musste er sie sehen, um Verzeihung bitten und Abschied von ihr nehmen. – Dem Bruder ließ er nichts von Allem merken und verrichtete die Geschäfte wie zuvor.

So verging Woche um Woche, Monat um Monat. Der einsilbige Mensch verlebte die Zeit in gleichgiltigem Verzicht auf alle Annehmlichkeiten, die ein junges Leben bietet.

Der Frühling und ein Teil des Sommers waren vorübergegangen, und der nahe Herbst spreitete schon sein Gewerbe von thaurigen Sommerfäden über abgemähte Wiesen und einzelne Stoppelfelder.

Konrad erinnerte sich, dass der Vogt jedes Jahr regelmäßig, und zwar meist in Gesellschaft seiner Tochter, zum Jakobifeste nach Hüfingen ging, und das ist der Grund, weshalb wir ihn diesmal auf dem Heimwege begriffen, begriffen finden. Er hoffte die “Gewisse”, mit der ihm der Franzsepp geneckt hatte, bei dem Feste zu treffen, hoffte sie vielleicht noch vorher benachrichtigen zu können. Um eine Minute flüchtigen Gesprächs oder gar auch nur einen Blick aus der Ferne zu erhaschen, hat er die Wanderung angetreten und manchen guten Schritt getan. Gott gebe ihm Gelingen! Denn wenn der Vogt morgen zu Hause bleibt, so ist die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der Arme getäuscht.

Die Finsternis brach immer tiefer herein. Um sich das Herz frisch zu erhalten, stimmte er ein Liedchen an, das er in Löffingen von einem Handwerksburschen gehört hatte:

Es gibt keine größere Freudigkeit

Auf dieser Erde,

Als wenn zwei junge junge Leut’

In den Ehstand treten

Da gibt’s keine Sorg’ und Noth,

Kein Kreuz, kein Leiden.

Nichts als der bittre bittre Tod

Der kann sie scheiden.

Wenn einer eine Liebe hat,

Und weiß nicht wie,

Muß er auf die Seite Seite sehen

Und schweigen still.

Wenn einer eine Liebe hat,

Und weißt’s nit z’machen,

Muß er auf die Steite Seite stehn

Und freundlich lachen.

Lachen, das ist ein schweres Ding,

Leichter ist’s Weinen.

Was ich am liebsten liebsten hab’,

Das muß ich meiden.

Unversehens stand er vor dem Dorfe, wo schon alle Lichter ausgelöscht waren. Er wollte in seines Vetters Hause niemand mehr wecken und ging still und leise die hintere Treppe, die vom Garten her führte, hinauf. Auf dem Boden war ein Gelaß mit dem Rang und Charakter einer Rumpelkammer, wo nie jemand schlief. Dort gedachte er zu übernachten. Er griff durch das Katzenloch in der Türe und richtig, der Schlüssel lag an der gewohnten Stelle. Nun tappte er in die finstere Kammer hinein und zwischen ausgedienten Rossgeschirr, zerbrochenen Rechen und Heugabeln herum, bis er endlich einen Haufen “Kuder” (Abwerg) fand. Der tut’s mit dem Fundament, sagte er und legte sich darauf, nachdem er zuvor den Schoopen ausgezogen hatte. Er konnte aber nicht lange schlafen, denn er mußte tausend Pläne schmieden, wie er morgen in aller Frühe der Mariannele ein Zeichen geben könnte. Endlich fiel er in einen unruhigen Schlaf, aus dem er bald wieder erwachte. Eine bedrückende Schwüle umgab ihn. Er stand auf und sah zum Fenster hinaus. Totenstille herrschte über dem Dorf. Kein Blatt rührte sich. Im Westen stand eine dichte Wolkenmauer, aus der es hie und da wetterleuchtete, schwarz und drohend am Himmel. Am Waldrand oben brannte einem Hause ein einzelnes Licht; vielleicht war es der Kasper, der alte Geistersehr, krank. Das Vogts Haus, mit seinem zackigen Giebeln lag stumm und finster zwischen den Obstbäumen des Gartens. Der Wächter im Dorfe unten rief Mitternacht.

Konrad ließ das Fenster offen stehen, begab sich in sein Nest zurück und schlief bald wieder ein. Da träumte ihm, er stehe bei der Mariann’ und wolle ewigen Abschied von ihr nehmen. Wie er sie aber küssen will, wer kommt dazwischen? der Vogt! und ruft: Hab’ ich dir nicht schon oft gesagt, du sollst nichts mit dem – Abermals musste er den unvergesslichen Ehrentitel aus seinem Knabenjahren entgegennehmen. Das Mariannele lief schreiend von ihm weg, er wollte ja noch nach, der Vogt aber hob seine gewichtige Hand auf – da weckte ihn plötzlich ein mächtiger Knall. Die Kammertüre wurde aufgerissen, das Fenster schlug klirrend zu. Eine lange weiße Gestalt stürzte zur Türe hinein, stracks auf das Fenster los und riegelte es eiligst zu, während Konrad noch schlaftrunken den Kopf erhebt. Als aber dem Gespenst einige wohlbekannte Flüche entschlüpften, erkennt er seinen Vetter. Nun ist es ihm wie ausgemacht, dass der Knall vorhin ein Schuss gewesen und das Haus von Dieben überfallen sei, weshalb der Riedbauer die Fenster zu verwahren trachte. Er springt auf, seinem Vetter beizustehen; der aber an ihm vorbei zur Kammer hinaus: “Zu Hilf’! Schelmen, Diebe!” Schreit er und rennt die Stiege hinab.

Ich hab’ also doch recht, man will einbrechen, sagt Konrad, und er wischt ein altes zerbrochenes Joch: mit dem laß’ ich mir keinen auf den Leib; wart’t, ich will es euch.

In dem hört er seinen Vetter mit den Knechten die Treppe heraufkommen. Du stellst dich mit der Mistgabel unten an’s Fenster, kommandiert der Alte im Dunkeln, und die anderen schlagt euch zu mir! Sie müssen noch im Hause sein. – Die Türe geht auf, und herein schreitet der Riedbauer voran mit dem “Heuslicher” in der Faust. Wo sind sie? Ruft ihm Konrad entgegen.

Alle guten Geister – Dunder un’s Wetter, das ist ja bigott der Konrad! schreit der Alte, wirft die Waffe weg und leuchtet mit der trüben Laterne vor. Ein Blitz, der die Kammer erhellt, hilft nach, hilft nach, und sie erkennen sich von Angesicht zu Angesicht. Ei so b’hüt’ mich Gott! ruft der Alte, etwas aufgeregter als gewöhnlich: du Teufelsbub’, wie hast du mich erschreckt; es ist mir in alle Glieder gefahren.

Nun erklärte sich das Missverständnis auf. Der alte Riedbauer, der in der Nacht wenig schlafen konnte, hatte ein Gewitter herankommen hören, dem ein starker Sturm vorausging. Mit der verdrießlichen Sorglichkeit des Alters dachte er sogleich: Ich will nur sehen, ob die Magd nicht wieder einmal das Fenster droben offen gelassen hat! Und richtig, kaum gedacht, so hört er, wie das Fenster in der Rumpelkammer, das Konrad offen ließ, vom Winde hin und her geschlagen wird. Ingrimmig hebt er sich aus den Federn, macht sich hinauf und wäre beinahe nicht auf die erbaulichste Weise mit dem unvermuteten Gaste zusammengeraten.

Nachdem sie sich nun hinlänglich angeschrien und verständigt hatten, gingen sie alle in die vordere Stube hinunter, wo schon das übrige Gesinde im Gebet versammelt war. Eine der Mägde verfügte sich in der Küche, um das am Palmtag geweihte Scheit, dessen Rauch den Blitzen steuert, auf dem Herd anzuzünden.

Jetzt aber brach ein furchtbares Wetter aus, Blitz und Blitz und Schlag auf Schlag, so dass das alte Haus in seinem Grundfesten erzitterte. Der Riedbauer hatte indessen einen schlechten Rock übergeworfen, seinen breitrandigen Regenhut aufgesetzt und ging mit den Knechten in den Stall, um die Stalltüre gegen das eindringende Wasser mit Mist zu verwahren; denn der Regen fiel in Strömen und schwelte draußen das Bächlein zum wahren See.

Endlich ließ die ärgste Wut des Gewitters nach, das Donnergrollen verzog sich in die Ferne und man wollte eben Anstalt machen, wieder in’s Bett zu gehen, als Konrad auf einmal fragte: Ich glaub’, sie schießen auf dem Fürstenberg.

Jetzt ist’s letz (schief), bemerkte der alte Riedbauer. Alle Alten vor das Haus und wendeten sich nach der Gegend jenes Berges, der eine weite Aussicht über die Baar gewährte und damals noch mit Wächtern und Kanonen für Brandfälle versehen war. Sie hatten sich nicht getäuscht. Deutlich sahen sie den Blitz des Pulvers, und bumm! hallte der Schuss nach einiger Zeit in die Landschaft heraus. Jetzt wurde es im Dorfe lebendig: da und dort klirrte ein Fenster auf. Wo brennt’s? rief man heraus. Niemand wollte es wissen. Am Horizont leuchtete eine starke Röte auf.

Konrad stieg mit seinem Vetter auf den Heuboden. Sie hoben Ziegel und lugten mit scharfen Augen, konnten aber nicht über die Brandstätte einig werden. Während sie noch hin und her riethen, kam das Geschrei, es brenne im oberen Wald, wo der Blitz eingeschlagen habe. Einige junge Burschen warfen sich auf ihre Rosse und jagten der Gegend zu, wo das, wo sie das Feuer vermuteten. Die Feuerspritze wurde aus ihrem Behältniß herausgeschoben, Laternen geisteten hin und her. Der alte Vogt, der trotz seiner Abdankung das Befehlen nicht lassen kann, kommandierte oben zum Fenster heraus; als er aber nicht gehört wurde, bemühte er sich auf die Straße hinab. Konrad, der seine Augen überall hatte, sah ihn unten erschienen, und in diesem Augenblicke kam mir mein guter Gedanke. Husch, war er drüben, wo er das Töchterlein am Fenster sprechen hörte.

“Grüß Gott, Mariannele!”

“Um Gottes willen”, flüsterte sie, “du bist’s!”

“Ja, ich – morgen – biet’ Alles auf, um deinen Vater auf’s Fest nach Hüfingen . “

“Er geht ja, er geht! – Gute Nacht!” und fort war er. Denn dass der Alte nicht allein gehe, bedurfte keiner Erörterung.

Die Unruhe wogte inzwischen im Dorfe hin und her. Endlich, nach einer halben Stunde ängstlichen Harrens, kamen die Reiter zurück und meldeten, dass die ganze Sache nichts zu bedeuten habe. Der Blitz hatte bei einem einzelnen stehenden Bauernhof in eine alte Tanne geschlagen, um welche etliche Klafter Holz aufgeschichtet lagen, sonst aber keinen weiteren Schaden gethan. Das Feuer war erloschen, das Gewitter vorbeigegangen; bald schimmerten die Sterne wieder hell und klar durch die zerrissenen Wolken, und die aufgeschreckten Bewohner des Dorfes legten sich zu Bette, um noch einen ruhigen Morgenschläfchen zu tun.

In der Stadt aber dämmerte kaum der erste Morgenstrahl, als die guten Hüfinger durch die “Tagwacht” aus ihren Träumen aufgerufen wurden. Mit innerlichem Behagen hörten sie von ihren Federn aus, wie die türkische Musik durch alle Straßen zog. Dazwischen knallten Schüsse freudig in den jungen Tag hinein und luden Nah und Fern zum Feste. Sie kamen von vom unteren Thore, wo die kurzen Böller, Katzenköpfe genannt, aufgestellt waren, die ein grauer Veteran bediente.

Vom frühen Morgen an war das Militär auf dem Exerzierplatz beim Schützenhause versammelt. Der Major ließ es nicht an Ermahnungen fehlen, während seine Mannschaft fröhlich zusah, wie auf allen Wegen die Einwohner der umliegenden Dörfer in Scharen zu den Toren der Stadt hineinströmten. Alles freute sich über den klaren Tag und den schönen blauen Himmel.

Das Musikkorps aber hatte den goldenen Ochsen zum Sammelplatz gewählt, um sich auf die bevorstehenden Strapazen des Tages gehörig vorzubereiten. Ein ansehnliches Gabelfrühstück wurde aufgetragen, denn die Weisheit der Völker weiß, dass es sich mit leerem Magen mangelhaft musiziert, besonders was Blasinstrumente anbelangt. Eben kam noch eine volle Platte geschmälzter Kutteln auf den Tisch, als eine Ordonnanz vom Major erschien und den Tagesbefehl überbrachte: schleunig aufbrechen! Es war Zeit zum Einmarsch, die Glocken konnten jeden Augenblick in die Kirche läuten. Auf! rief der Kapellmeister. Alle griffen nach ihren Instrumenten und stürzten mit pflichtschuliger Eile zu Tür und Tor hinaus. Nur einer blieb noch ein wenig zurück. Die volle Schüssel mit der köstlichen, fein zubereiteten Leibspeise hielt seine Seele gefesselt. Wie? die sollte unberührt, gewissermaßen unbegraben bleiben? – Ich seh’ nicht ein, warum ich dem Ochsenwirt das schenken sollte, sagte er kaltblütig, indem er das Futter seines geräumigen Tschakos aufknüpfte und den duftenden Inhalt der Schüssel hineinschüttete. Dies getan, zog er den Knoten wieder zu, setzte den Tschako auf und eilte mit der Gottesbescherung seiner Truppe nach.

Ein jeder Mensch hat seinen Geschmack, seine Leidenschaft, seine Herzensschwäche. Während solche Heldentat an der Kuttelfleckschüssel verübt wurde, befleißigte sie sich unser Konrad der Wegelagerei. Er hatte morgens bei guter Zeit seinen Lenden gegürtet und sodann bei der Höhe des Hexenberges, über den die Straße führt, seinen Stab genommen, um die Gegend auszuspionieren. Nicht lange harrte er also, da kam in der Ferne ein Bernerwägelein daher gerasselt, das es zu erkennen meinte. Wie er näher schaute, glaubte auch einen dicken Mann darauf zu erkennen. Und wer noch näher schaute, entdeckt er neben ihm einen weißen Hut, der ihm vollends gar nicht unbekannt vorkam.

Schnell sprang er hinter einem am Wege stehenden Schlehenbusch, und siehe, da kamen sie! Selbstgefällig und breit saß der Vogt – doch was kümmerte ihn der! Kein gleichgiltigeres Ding gibt es auf der Welt, als einen Schwiegervater, von dem man gar nicht weißt, ob er es jemals werden wird. Er sah an ihm vorbei auf das Töchterlein, das im dunkelgrünen Samtschoopen an seiner Seite saß, einen frischen Resedastrauß am Busen zwischen dem roten Latz und Goller, unter dem weißen Hut ein Paar sonntäglich geflochtene gewaltige hellbraune Zöpfe, und zwischen den Zöpfen das frische herzige Angesicht. Er hätte ihr weiß nicht was antun können zur Strafe, dass sie so einen schlechten Merks hatte und keinen Blick nach dem Schlehenbusche warf. Der “Tralle”! konnte er denn nicht ausrechnen, wie viele Büsche sie schon vergebens d’rum angesehen haben mochte, ob nicht ihr Holderstock dahinter wachse? Er hatte ja die Wahl: Warum stelle er sich nicht hinter einen solchen, dem ein Treffer zugedacht war? Für diesmal hatte er eine Niete gezogen. Sie sauste achtlos vorüber, und ihre schwarzseidenen Hutbänder flatterten luftig im Morgenwind. Er sah dem Wägelein nach, bis es hinter den ersten Häusern der Stadt verschwand.

Ich bin nur froh, dachte der Vogt, als er wenige Minuten nachher mit seiner Tochter den Einmarsch der Truppen erwartend, am Fenster des Goldenen Kreuzes stand: Ich bin nur froh, dass sich das Mädchen heute so gut unterhält und wieder Theil nimmt am Leben. – Ihr Köpfchen war heute ganz absonderlich in Bewegung; alle Augenblicke streckte sie es zum Fenster hinaus. Nu, so hab’ doch nur noch ein klein wenig Geduld, sagte der Vogt zu ihr: Sie müssen ja gleich zum Tore hinein kommen – Er glaubte, ihr Herz denke an nichts and’res, als an die Stadtmiliz.

In diesem Falle hätte sie sehr ungeduldig werden müssen, denn der Einmarsch wurde wider Vermuten verzögert. Als nämlich der Major “Angetreten!” kommandierte und die Trommler sich eben in Bereitschaft setzten, den Wirbel zu beginnen, bemerkte man erst, dass die große Trommel ihres Bearbeiters ermangele. Ohne diese Hauptperson war nichts zu machen. Noch fünf Minuten höchstens! und außer Vermutung und Gerüchte, wie sie täglich in den Zeitungen zu finden sind, war nicht Sicheres über den Vermißten in Erfahrung zu bringen. Jeder wollte ihn in einer anderen Schenke gesehen haben. Der Tambour-Major rückte seine große Bärenmütze etwas seitwärts auf das linke Ohr und murmelte Flüche. Lauf, sagte er dem Kapellmeister zu dem Triangelspieler, einem 11-jährigen Dilettanten in einem faltigen roten Frack, dessen Flügel bis auf den Boden hingen: Lauf! und zählte ihm ein halbes Dutzend Bierhäuser an den Fingern her.

Der Triangelist gab sein Instrument in die Hände des Brentenschlägers, dessen Tonwerkzeug auch Rollensieb oder zur Abwechslung Tambourin geheißen wird, nahm den großen Tschako unter den einen, den rolandsmäßigen Hirschfänger unter den anderen Arm, verteilte seine beiden Frackflügel eben so und begann nach solchen Vorbereitungen spornstreichs zum Tor hineinzurennen, als im gleichen Augenblick der sehnlichst Erwartete noch eiliger zum Thor herausrannte, so dass ihr Zusammentreffen einen musikalischen Klang, ähnlich einem Schlag auf die große Pauke, zur Folge hatte.

Nachdem der Spätling von allen Seiten gehörig abgekapitelt wurde und der verblüffte Triangulist an seinen Posten zurückgekehrt war, wirbelten die Trommeln und der Einmarsch begann. Unter dem gewölbten Tore erscholl die Musik. Zur gleichen Zeit fiel das Glockengeläut ein. Eine unabsehbare Menschenmenge wälzte sich neben und hinter dem Zuge her. Alle Fenster waren mit geputzten Menschen, mit fröhlichen Gesichtern gefüllt; über die ganze Stadt verbreitete sich das herrliche Festgefühl. Die Bajonnete der Bürgersoldaten blinkten und blitzten im goldenen Sonnenschein; die blaue Fahne mit dem Stadtwappen und dem Wahlspruch “für Gott und sein Volk” flatterte freudig in der klaren Morgenluft. Im Taktschritte bewegte sich die Menge gegen die Kirche.

Seht! sagten die Bauersleute, der dort spielt das schwerste Instrument, der schwitzt wie ein Präceptor. Damit meinten sie ohne Zweifel den, welcher das Frühstück im Tschako hatte. Das Fett mochte durch das Futter seiner Kopfbedeckung gedrungen sein, und da und dort über das Gesicht des Musikanten herunter rieseln. Gleichwohl machte der Wackere eine so zufriedene Miene, als ob er sagen wollte: “Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an.”

Nach der Predigt erfolgte ein feierlicher Umgang durch die Stadt, wobei sechs schmucke Jungfrauen in Schappeltracht das blumengeschmückte Muttergottesbild trugen.

Hierauf begann das Hochamt. Während desselben finden wir die Mariann’ in einem der überfüllten Kirchenstühle. Sie betete in dem bekannten schwarzen Buche so inbrünstig, als wolle sie dem Himmel all ihr Leid und ihren Kummer klagen. Als sie ein Blatt umwandelte, fiel ihr Blick auf ein eingelegten Blatt, das von der kunstreichen Hand ihres Liebsten kam, und haftete lange auf der Einlassung von Rosen und Vergissmeinnicht. In einem grünen Kranz standen die Worte:

Und wenn du wärest gleich da, wo die Sonn’ aufgehet,

Und ich am Ende, wo der Abendstern entstehet,

So scheidet uns doch nichts: mein Herz bleibt dir

In Unglück und Gefahr, dein Herz bleibt bei mir.

Unter diesen Zeilen hatte er noch einen dörflichen Rebus angebracht. Derselbe lautete folgendermaßen:

Über diesen Gedanken vergaß sie alles, was sie um sie her vorging. Sie betete nur für Konrad, den sie vor der Kirche unter der Menschenmenge gesehen und dessen Gruß sie mit einem Augenzwinkern erwidert hatte. Während sie so im Gebete versunken war, erteilte der Priester den Segen. Die gläubige Gemeinde kniete nieder.

“Bataillon, fertig!” wurde vor der Kirche commandiert.

“Feuer!” und die Gewehre krachten so dass das arme Mariannele beinahe vor Schrecken das Buch zu Boden fallen ließ. Dumpfe Böllerschüsse schlugen unteren Tore her an die Kirchenfenster.

Nach dem Gottesdienst spielte die Musik noch eine Zeit lang vor dem Pfarrhofe und Rathause. Der Schmelz und die Blüte des Festes war aber jetzt vorüber. Wohl wurde noch exerziert und musiziert, manche Gewehrsalve krachte noch, aber die eigentliche Feststimmung war verflogen.

Um den rechten Übergang vom Außerordentlichen zum Alltäglichen zu treffen, gibt es eine äußerst scharfsinnige Erfindung, welche auf der Uhrtafel gewöhnlich mit der Ziffer Zwölf bezeichnet ist. Diese traten auch jetzt zur angemessenen Zeit in ihre Rechte ein, oder, wenn es sich unverblümt sagen soll, die Leute begaben sich zum Mittagessen. Die Zahl der fremden Zuschauer war bedeutend angewachsen, und die vierfüßigen sowohl als auch die geflügelten Bewohner der Baar erlitten an diesem Tage eine Niederlage, welche die Geschichte zu den schwersten zählt.

Ob und wo der Konrad gegessen hat, ist ein Geheimnis geblieben. Wir begegnen ihm erst wieder auf den Gassen, wo er hastig und Unruhe voll auf und ab rennt, um einen Blick, ein Wort von der Mariann’ zu erhaschen. Doch der Vogt wich und wankte nicht von ihrer Seite. Missmutig und halb verzweifelnd warf er sich endlich in ein Bierhaus, dem goldenen Kreuz gegenüber, wo er durch den beweglichen Fensterschieber spionierte. Ein Mädchen kam und stellte ihm ungefragt ein Glas Bier hin, das er instinktmäßig bezahlte. Das Gebräu des Königs von Barbant ist Labsal für den Durstigen, der es mit unzweideutiger Absicht genießt; wenn man es aber bloß zum Vorwande trinkt, so wird es ihm die Menschenseele gram, und auf diese Weise ist es zu erklären, dass Konrad in seinem Hasse mehrere Schoppen nacheinander vertilgte, ohne es recht zu bemerken, dass sein Hauptberuf in genauerem Zusammenhange mit dem Fensterschieber war. Auf einmal sieht er den Vogt herauskommen, allein, das heißt ohne seine Tochter, und in eifrigem Gespräche mit einigen Bekannten, mit welchen er sich allmälig die Straße hinauf in den gold’nen Löwen hinein verfügt.

Wie ein Pfeil von der Sehne eines Starken geschleudert, fuhr Konrad ins Goldene Kreuz hinüber.

In der Wirtsstube ging es sehr lärmend und lustig her. Die halbe Baar saß da und zechte wacker. Soldaten und Musikanten der Stadt verzehrten ihre Löhnung; denn nach Beendigung der Parade war jedem 15 Kreuzer Gage aus der Stadtkasse verabreicht worden, und wer sich eines Schnurrbarts rühmen konnte, der hatte noch eine Zulage von einem Groschen erhalten. Auf den Tischen lagen musikalische Instrumente umher; an den Wänden hingen da und dort die abgeschnallten Seitengewehre.

Konrad blieb einen Augenblick unter der Türe stehen und überschaute das Getümmel. Endlich erblickte er die, welche seine Augen suchten. Sie saß bei einigen ihrer Bekannten. Diesmal war er glücklicher als hinter dem Schlehenbusche; sie sah ihn ebenfalls, so wie er nur in der Türe getreten war. Er gab ihr einen Wink mit den Augen. Stille erhob sie sich, kam herüber und stellte sich etwas abseits mit ihm in eine Fenstervertiefung. Sie hatte die Augen voll Tränen, als Konrad so vor ihr stand und ihre Hände stets in der ihrigen hielt. Eine Zeit lang schwiegen sie still, dann begann er allerlei verworrene Dinge durcheinander zu reden. Er sehe nun ein, sagte er, dass sie niemals zusammenkommen würde. Er sehe deutlich, dass er zum Unglück geboren sei, und sie solle ihn nur so schnell wie möglich vergessen. Wie ernstlich es aber mit dieser Bitte gemeint war, ist daraus abzunehmen, dass er in gleichem Atemzuge hinzusetzte, dass er jetzt fest entschlossen sei auszuwandern und es werde sein einziger Trost im fernen Lande sein, wenn er sich vorstellen könne, dass sie hie und da noch seiner gedenke. Sie erwiderte wenig darauf, denn sie war zum Tode betrübt. In drei Wochen, hatte er ja gesagt, werde er wahrscheinlich schon auf Reise sein.

Das Mädchen hatte ihn ernstlich und in allen heiligen Willen gebeten, diesen Schritt wenigstens noch auf ein halbes Jahr zu verschieben.

Konrad war beständig bange, der Vogt möge zurückkommen. Er wollte ihr eben zu verstehen geben, sie solle ihn an die Türe begleiten, um allda Abschied zu nehmen, als diese aufging und ein höchst widrige Störung den Scheidekuss der beiden Liebenden auf’s grausamste vereitelte.

Zur Tür herein kamen der oben erwähnte Wirtssohn, der im Elsass französisch geworden war, und sein Freund, der junge Krämer. Der Erstere hatte, wie wir wissen, früher der Mariann’ aufs Angelegenlichste den Hof gemacht und Konrad hindurch aus der Heimat vertrieben. Nach dessen Abgang war er zuversichtlicher und zudringlicher geworden, und gewiss würde der Vogt seine Bewerbung mit demjenigen Nachdruck, der sich von ihm erwarten ließ, unterstützt haben, wenn nicht gerade zur nämlichen Zeit einige Liebesaffären der zweideutigen Art, die er auswärts hatte, vom Gerücht im Umlauf gebracht worden wären. Dies machte den Vogt doch etwas bedenklich, seine Tochter einen Menschen von so wurmstichigem Charakter zu geben, und da er keineswegs der Mann der versteckten Wendungen war, so konnte er nicht umhin, dem Bewerber seine Ansicht mit unverkennbarer Deutlichkeit unter die Nase zu reiben. Der Abgewiesene trug seinen seiner Korb mit großer Bosheit von dannen, die er namentlich gegen Konrad kehrte, weil er diesem den Hauptriegel erkannte, der ihm, zwar nicht in den Absichten des Vaters, aber desto gewisser im Herzen der Tochter vorgeschoben war.

Wie der Elsässer nun die Beiden so unvermutet Hand in Hand am Fenster stehen sah, fing es alsbald wie lauter Gift und Galle in ihm zu kochen an. Er und sein Freund ließen Wein aufstellen, “eine Maß vom besten”, und hierin lag eine hochmütige Herausforderung, über die man nicht einen Augenblick im Zweifel sein konnte. Um aber seinen Zorn auf geistreiche Art auszulassen, warf er den Teller mit dem Brote an die Wand, ebenso einige Gläser.

Der Mariann’ zitterte schon das Herz im Leibe; aber es sollte noch besser kommen. Denn nun trat er halb betrunken, mit verglasten Augen, die ohnehin nicht die schönsten waren, vor die Beiden hin und fing an zu sticheln. Konrad würdigte ihn anfänglich keine Antwort. Der Andere aber wurde dadurch immer tückischer und beleidigender; er sprach von Ungarn und der Auswanderung. Da stieg dem Konrad das Blut in den Kopf, doch schwieg er noch. Aber als der Widersacher mit noch anzüglicheren Redensarten sich zur Mariann’ wendete und fragte, ob Madame Conrade auch von der Partie sein werde? da übermannte ihn die Wut, die Besinnung verging ihm, und comme ça da flog der Franzos’ über Tisch und Bänke, dass Gläser, Teller, Flaschen umherwirbelten und der Wein in Strömen auf den Boden floss. Allgemeine Aufruhr.

Wohlmeinende Hände griffen zu, um den wütenden Konrad zurückzuhalten. Andere halfen dem Gestürzten wieder auf die zitternden Beine und fuhren ihm säubend und dürftend über den von oben bis unten zerrissenen Rock. Sein Freund hatte eine durchaus neutrale Stellung angenommen. Der Hornist der Bürgergarde schoss wie ein Blitz herbei, um sein auf dem Tische liegendes Horn in Sicherheit zu bringen. Denn, sagte er, es ist wie wenn’s das auf sich hätte! Schon einmal wurde es mir zusammengequetscht wie ein Knöpfleteig, drauß in Behla, wo ich aufspielte und mir Zwei mitten in den besten Händeln darauf hinfielen. Ich muss es wieder austreiben lassen. Um Ton hat es nichts verloren. – contraire!

Als die größte Gefahr vorüber und die Ordnung im Groben hergestellt war, sprang auch die gerade anwesende Polizei herzu und predigte: Friede, Friede! Nur keine Händel, Kinder Gottes, sonst –

Konrads sah in das tränende todtenblasse Angesicht, das so flehend anblickte; er ließ die Arme sinken, sein Zorn schwand hin und es war ihm sehr übel zu Muthe. In diesem Augenblicke ging die Thüre auf und der Vogt kam herein.

Konrad warf der Mariann’ einen Abschiedsblick zu und stürzte fort, am Vogt vorüber, die Treppe hinunter, zum Tore hinaus. Und so sehen wir ihn denn wieder den nämlichen Weg dahin wandern, den er gestern hergekommen ist. Er hieb aber nicht mehr mit der Gerte nach den tanzenden Mücken. Er summte kein Lied mehr vor sich hin, er hielt kein Selbstgespräch. Finster und gedankenlos rannte er über Stock und Stein, ohne zu bemerken, dass die Sonne in rotem Dunst unterging und der Himmel sich überzog. Die Nacht brach herein; es fing still und undurchdringlich zu regnen an. Als er am “Schlossbuck” vorbeikam, sah er die alte Burgruine finster in das einsame Wiesental herab und in dien knorrigen Ästen der Birnbäume am Wege sauste der anziehende Sturm. Er blieb einem Augenblick stehen; es war ihm so Wehe, dass ihm ein böser Gedanke durch den Kopf fuhr; doch eilte er von der Stätte der Versuchung fort. Bei finsterer Nacht kam er, durchnäßt bis auf die Haut, auf dem Hofe an. Den Hut hatte ihm ein Windstoß vom Kopf gerissen und gegen die Weiden am Bache entführt. Er tappte leise zu seinem Bette; aber müd und aufgeregt zugleich, wie er war, warf er sich die ganze Nacht in qualvoller Unruhe hin und her.

Aus diesem Bette war er gestern Morgen so fröhlich, so hoffnungsreich aufgesprungen. Galt es auch seinem Abschied vielleicht fürs Leben, so galt es doch einen honneten Schmerz, und einen warmen Kuss dazu, den ein junges Blut auch unter den traurigsten Umständen nicht verschmähen wird. Nun aber, wie hatte der so lang ersehnte Tag geendigt? Statt des Kusses mit einer Prügelei. “O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen!” – Und was wird der Vogt zu der Geschichte sagen? Wie wird er toben über den Handel, der sich vor einer ganzen Stube voll Menschen um seiner Tochter willen erhob! Arme Mariann’! Ein neues Ungewitter über dir, und dein Liebster steht nun als Unruhestifter, als Händelmacher da! Jetzt ist er endlich doch, nur leider auf eine Weise, wie er sich am wenigsten wünschte, zum Helden geworden. Das ist aber noch nicht alles. Das Schönste wird nachfolgen, wenn sein Widersacher, wie nichts anderes zu erwarten, die Sache vor das Amt bringt.

Die Gesetze für Schlaghändel waren damals etwas strenger als jetzt. Schon sah er im Geiste die Execution mit Amtsdiener und Haselnußstock vor sich gehen. Schöne Aussicht! Jetzt nur so schnell wie möglich fort! war sein erster Gedanke, als er aus einem kurzen Schlummer den anderen Tag erwachte. Er mußte doppelt wünschen, bald seine Auswanderung bewerkstelligen zu können. Es war ihm bekannt, dass noch einige Kameraden den Fortgezogenen nachkommen wollten. Mit diesen war er in Unterhandlungen getreten, doch konnte es immer noch Monate anstehen, bis alles zur Abreise fertig war. – Jeden Morgen fürchtete er eine Vorladung vom Amte zu erhalten, von wegen der fatalen Wirtshausszene. – So lebte er in beständiger Angst und Unruhe.

Ob der Vogt von dem Vorgefallenen im Kreuz zu Hüfingen Notiz genommen oder nicht, wüsste ich nicht zu sagen, gewiss dagegen ist, dass sein Töchterlein stiller und einsilbiger als sonst nach Hause gekommen.

Einige Tage nachher war ihr Namensfest. Der Vogt machte ihr jedes Mal an diesem Tag ein wertvolles Präsent. Es waren meist Sachen, die einstens als Zierde in ihrer Aussteuer glänzen sollten. Seit der Zeit aber, wo des Vaters unbeugsamer Eigenwille in so entschiedene Opposition zu ihrem Hoffen und Lieben gekommen, schien das Mädchen alle Freudigkeit verloren zu haben. Tage lang saß sie stumm und sinnend in ihrer Arbeit; bei öffentlichen Anlässen, wo der Vater gerne mit der schönen Tochter Staat machte, war sie selten mehr erschienen. Stets wusste sie, zum heimlichen Verdruss des Vaters, eine Ausrede, die als Grund ihres Zuhausebleibens gelten mußte. Die Fahrt zum Jakobifest war seit langer Zeit wieder die erste Ausflug, den sie freiwillig mitgemacht hatte.

Der Vogt gedacht ihr diesmal am Namensfeste ein besondere Freude zu machen. Aber es sollte die Wahl des Angebindes ganz dem Mädchen überlassen bleiben. Die seid’nen Tücher vom vorigen Jahr lagen noch immer unberührt in ihrem Kasten, und auch der neue silberne Gürtel und die goldenen Ringe, mit welchen die Mutter sie beschenkt hatte, schienen der Jungfrau wenig Freude zu machen.

“Wähl’ dir selbst!” sagte der Vater, als er am Annatag seinem Töchterlein gratulierte. – “Es mag sein was ‘s will, und kosten was ‘s will; du siehst, dass man ja Alles tut, dir Freud’ zu machen!”

“Vater”, sagte die Tochter nach einigem Zögern, “darf ich frei reden?”

“Was es ist,” sagte der Alte lebhaft, “und wenn es das halbe Vermögen kostet!”

Das Mädchen besann sich eine Weile, dann sagte es zweifelnd: “Ist es Euch ernst?”

“Da”, ließ sich der Alte vernehmen, “hast meine Hand drauf; wenn der Vogt sein Wort gibt, soll es mehr gelten als Brief und Siegel!”

“So will ich denn wählen, Vater, und sage, was mir einzig Freud’ machen kann: – gebt mir den Konrad!” – Mit diesen Worten hatte sie des Vaters dargehaltene Rechte ergriffen.

Und wie in stummer Bundesgenossenschaft hat er auch die Mutter zu Bittenden sich gesellt.

Verdutzt stand der Vogt einen Augenblick, dann fuhr er mit der Hand in die Haare und verließ mit dem Ausruf: “Weiber!” die Stube.

Die Mutter aber folgte ihm, und nach längerem Unterreden brachte sie es zuletzt dahin, dass der Alte den Ausspruch that: er wolle den Handel überlegen!

Dies galt so viel wie ein zustimmendes Jawort, und die gute überglückliche Tochter beschloß den Tag mit einem frohen Dankgebet zu ihrer Namenspatronin, der heiligen Mutter Anna.

Ehe jedoch unser halbverzweifelter Konrad von dieser erwünschten Schicksalswendung benachrichtigt werden konnte, erschien eines Morgens der Amtsbote auf dem Hofe mit einer Invitation. – Eine böse Ahnung beengte die Brust des Geladenen. – Ertrage auch das, mein Herz! dachte er, oder wenigstens schwebte ihm ein derartiger Gedanke vor, als er dem Boten der Gerechtigkeit mit etwas zögernden Schritten folgte. Er konnte sich nicht anderes denken, als dass er wegen der bösen Händel im Kreuzwirtshause (die er längst vergessen geglaubt hatte) vor Amt geladen sei.

Amtsmiene und Amtssprache hatten, besonders dazumal noch, etwas Fürchterliches. Der Bescheid, der ihm zugedacht war, wurde in einem Tone verlesen, als ob es ihm um den Kopf gehen sollte. Aber wie war ihm, als die gefürchtete Untersuchung sich in eine Nachricht verwandelte, die ihm so unvermutet kam, als ein holländisches Erbe! Der alte Riedbauer hatte das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt, voher aber noch darüber verfügt und seinem jungen Vetter einen beträchtlichen Teil seines Vermögens hinterlassen.

Konrad hatte nie auch nur im Traume daran gedacht, dass sich sein Schicksal auf eine so einfache Weise wenden könnte. Er stand stumm und starr vor Erstaunen; der Hingang des guten alten Mannes machte ihn schmerzlich bestürzt. Als er aber von Amtswegen ein wenig angefahren wurde, kam er wieder zu sich, dankte im Stillen für die gnädige Strafe und machte, dass er weiter kam.

“Jetzt nur so schnell als möglich fort!” dies war abermals sein erster Gedanke, als er das Amthaus verlassen hatte; nur meinte er es ganz anders als jenen Morgen nach seiner Zurückkunft vom Feste. Dass er es aber anders und wie er es meinte, ersehen wir am deutlichsten daraus, dass er schon nach einer Viertelstunde auf dem Wege war, den er nie wieder zu betreten gehofft hatte. Ein Beispiel, wie der Mensch sich irren kann! Warum eilt er aber so sehr? Lag ihm denn der Mammon so gewaltig am Herzen, dass er es nicht erwarten konnte, bis er ihn gehoben hatte? Gott bewahre! Seine Absicht war eine ganz andere, obgleich der Mammon allerdings dabei eine Hauptrolle spielte.

Laßt alle Worte in der Welt zusammenkommen und ihre Schmuckkästlein umstürzen, eine Liebschaft gehörig aufzuputzen, was hilft’s? Aber werft ein paar tausend solide harte Taler dazu, die just nicht vorher gewaschen zu werden brauchen, dann, ja dann wird das Ding gleich ein anderes Gesicht haben. Warum also rennt der Pfiffikus, der Konrad, so spornstreichs dahin? Weil er sehr wohl weiß, dass er dem Vogt jetzt dreist unter die Nase treten darf, dass er diesem sogar eine Ehre sein wird, wenn er bei ihm “einkehrt”, wie auch, dass er sich wegen jener Tathandlung kein Gewissen mehr zu machen braucht, sintemal dieselbe nichts weniger als eine gemeine Rauferei, sondern eine wohlverdiente Execution, dabei aber noch ein sehr lustiger Streich und ein absonderliches Heldenstück, mit Einem Worte, um es nicht gar zu lang zu machen; er weiß, dass er aufgehört hat, ein “R…r” zu sein!

Wie hätte er auch ahnen können, dass er Alles das nicht brauche, und das Glück ihm durch die Treue des Mädchens so freundlich die Pfade geebnet habe.

—-

Lassen wir zwei Jahre verstreichen, und machen dann noch einen flüchtigen Besuch in dem Dorfe, wo Konrad geboren war. Es ist Sonntag früh, der herrliche Sommermorgen, wo der Bauer zum Edelmann wird und der Städter ein armer Schlucker ist. Gleich beim Eintritt in’s Dorf sticht uns das weiland finstere rauchige Haus des alten Riedbauers gar stattlich in die Augen. Es ist von Grund auf “renoviert”, die Fensterläden sind frisch grün gestrichen. Der alte Spruch über der Haustür: “Laß Neider neiden, lass Hasser hassen, Was Gott mir giebt, muss man mir lassen!” ist wieder aufgefrischt und mit einem zierlich gemalten Blumenkranz umgeben. Im Gärtlein hinter dem Hause blühen die Rosen, und der Nägeleinflor auf der Laube gilt für den schönsten im ganzen Ort.

Wir treten in die von der Morgensonne freundlich erhellte Stube. Das sitzt still und im Gebet versunken, unsere Mariann’ bei einer Wiege. In dieser Wiege schläft ihr Konrad, aber nicht der Große, ihr Herr und Oberhaupt, denn er befindet sich soeben in der Kirche, sondern der kleine Konradle, ihr liebes Kind. In ihrer Hand erblicken wir das wohlbekannte, schwarz eingebundene Gebetbuch mit dem golde’en Schnitt. Ob sie Dank oder bittet, das läßt sich so genau nicht sagen; vielleicht ist beides der Fall. Denkt sie aber an ihren Sohn, so betet sie gewiss, dass der Herr ihm eine leichtere Jugend schenken möge als seinem Vater, und dazu ist auch alle Aussicht vorhanden. Doch blickt sie so zufrieden in ihr Buch, als ob ihr kein Wunsch mehr übrig geblieben wäre. Der größte wenigstens erfüllt: die Vereinigung mit ihrem vielgeliebten Konrad.

Soeben sind die Glocken, welche zum Gottesdienste riefen, verhallt. Durch das offene Stubenfenster sieht man noch die letzten Nachzügler in die Kirche wallen, den alten Kasper, den Geisterseher, und eine Nachbarin mit ihrem Kinde. Sonst ist’s im ganzen Dorfe still. Nur die Bienen vom nahen Immenstande summen am Fenster. Der grünende Rosmarin, von welchem vor anderthalb Jahren die Mariann’ ihr Bräutgränzlein nahm, steht, heilig aufgehoben und gepflegt, vor dem Fenster.

Aus der Ferne aber, von Hüfingen her, hallen dumpfe Böllerschüsse. Sie feiern heute das Jakobifest.

Und eben jetzt, wo die junge Frau durch den wohlbekannten Knall an den Tag, der ihre Hoffnung so grausam knicken zu wollen schien, erinnert wird, trifft sie beim Umwenden auf das Blatt, das immer noch im Buche liegt, und liest, mit stiller Freundlichkeit: “Und wenn du wärest gleich da, wo die Sonn’ aufgehet!”

Die Sonne ging jetzt über zwei glücklichen Menschen auf, die wohl sagen konnten: “Dein Herze bleibt mir, mein Herze bleibt dir!” und wenn der Abendstern am milden Himmel glänzt, so sieht er abermals zwei glückliche Menschen, die nach vollbrachten Tagewerk froh plaudernd auf der Bank vor ihrem Hause sitzen.

Jeden Sonntag vor der Kirche kommt der Vogt mit der Vögtin herüber. Seit er nichts mehr gegen den Konrad einzuwenden hat, weil der wohl sein Schwiegersohn ist, glaubt auch dieser zu finden, dass der Alte kein so übler Mann sei. Wenigstens hat er die harte Schale abgelegt, und gleicht einer alten Nuss, die zwar vielleicht etwas ranzig, aber im ganzen doch immerhin genießbar ist. Wenn er dann wohlgefällig mit dem dickbackigen kleinen Konrad vor dem Spiegel steht, so sagt er oft: Der wird wie sein Großvater, er schlagt mir nach. – Gott gebe nur, dass er nicht gar so eigensinnig wird! pflegt die Vögtin jedesmal darauf zu bemerken.

“Hoffnung hintergehet zwar,

Aber was wandelmüthig;

Hoffnung zeigt sich immerdar

Treu gesinnten Herzen gütig!”

v. Logau

Zu den Hüfinger Stadtanlagen gehörte das untere und das obere Tor. Im Jahre 1814 wurde zuerst das obere Tor in seiner bisherigen Form abgerissen und neu überbaut und später wurde das untere Tor abgebrochen. Dies war nötig geworden, wegen der großen Frachtwagen (Chronik von August Vetter 1984).

In dem Abschnitt beschreibt Lucian Reich auch wieder das Jakobifest in Hüfingen das am 25. Juli gefeiert wird.

Das Sommergewitter das Konrad erlebt erinnert an den Großbrand von Fürstenberg am 18. Juli 1841. Da die Geschichte um das Jahr 1825 spielt und die Wanderblühten 1855 geschrieben wurden, war Lucian Reich seinen Protagonisten hier etwas voraus.

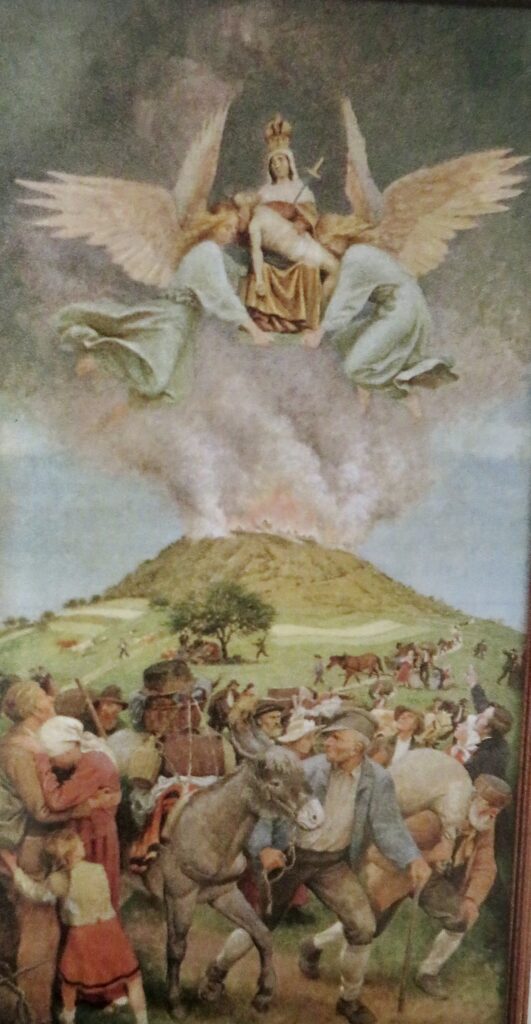

Die Rettung des Gnadenbilds beim Feuer am 18. Juli 1841 in Fürstenberg

von Hans Schroedter in St. Maria

Hexenberg

Der Hexenberg in Hüfingen, wo sich Konrad hinter einem Schlehenbusch versteckt hat, ist schon lange zugepflastert. Aber auch in Hüfingen wurden dort bis ins 18 Jahrhundert unzählige Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt. Allerdings waren die meisten Hexen damals noch Frauen, im Gegensatz zu den nostalgischen “Männerhexen” die heute auf der Fasnet Schabernack betreiben.

In der Gemeindeversammlung am 6. Juni 1634 war das Signal zur allgemeinen Hexenjagd gegeben worden. An diesem Tag wurde eine alte, als Hexe verrufene Bettlerin “Anna Beckhin” genannt, vors Amt geführt und peinlich befragt. Ein Bündnis und Buhlschaft mit dem Teufel gab die Beschuldigte ebenso zu wie die Teilnahme an Hexentänzen und die Schädigung von Menschen und Tieren durch Zauberei. Auf die Frage nach Gespielinnen gab sie an “Anna Bennerin, Anna Scheurin, Agatha Flammin. Alle wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

*Chronik von August Vetter 1984

Nach der Predigt erfolgte ein feierlicher Umgang durch die Stadt, wobei sechs schmucke Jungfrauen in Schappeltracht das blumengeschückte Muttergottesbild trugen. Hierauf begann das Hochamt.

Fortsetzung hier:

Zur Übersicht gehts hier: