Wanderblühten – Geschichten aus der Region um Staufen

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

Der Herr zu Bamlach

Auf dem Schlosse der Herren zu Bamlach, einem Pfardorfe am Rhein unweit Mülheim, hauste vor Zeiten der gewaltige Marschall, gefürchtet und gehasst von seinen Untertanen. Alle Ortseinwohner mußten ihm Frondienste tun, und wie und wann es seinem Übermuthe gutdünkte. – Einmal hatten die Frauen im Schlosse eine Wäsche, wobei die meisten Weiber des Dorfes fronweise mittun mussten. Nach vollbrachte Arbeit wurde die Leinwand auf einer Wiese, nächst dem Dörflein, zum Trocknen ausgebreitet. Da begab sich später, dass ein Stück Wäsche vermisst wurde, worüber der Burgherr so aufgebracht ward, dass er einem armen Manne, der viele Kinder hatte, einen Acker wegnehmen ließ, bloß weil das Grundstück an jene Wiese grenzte. Durch solche und ähnliche Gewalttaten vergrößerte er sein Gut immer mehr, und wenn auch das Flehen und der Jammer der Armen zum Himmel stieg, so wollte die Strafe immer noch nicht kommen, denn der Böse sollte den Ritter noch mehr in seine Gewalt bekommen. Nachdem endlich das Maß seiner Sünden voll war, bekam der Kaiser Kunde von diesen Ungerechtigkeiten und ließ den Marschall zur Verantwortung und Strafe nach Wien fordern. Der Geladene erschien, ohne im mindesten Reue über das Geschehene an den Tag zu legen. Der Kaiser und sein Gericht sprachen das Urteil: dass er zur Strafe seiner Vergehungen die “Jungfrau küssen” und noch drei Tage zur Reue und Buße haben solle. Nachdem der Ritter hingerichtet war, sandte der Kaiser, zum Zeichen der vollzogenen Strafe, den Bamlachern des Marschalls Hut mit dem Befehl, dass den Beraubten ihr früheres Eigentum wieder zurückerstattet werden solle. Ehe aber das Wahrzeichen noch an Ort und Stelle ankam, war der ruchlose Geist des Verurteilten schon da, und rumorte auf dem Schlosse und den Gütern, wo oft in finsteren Nächten Vorübergehende beunruhigt und in die Irre geführt werden. Und noch bis auf den heutigen Tag geht man den Bamlacher Weg nach dem Schlosse nicht gern um Mitternacht,, ohne vorher den Memento gemacht zu haben.

Bamlach ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Bad Bellingen. Laut Wikipedia gehörte Bamlach von 1417 bis 1805 den Freiherren von Rotberg.

Die Herren von Rotberg waren Mitglieder des Kantons Donau der schwäbischen Reichsritterschaft. Jakob von Rotberg verlegte 1516 den Sitz der Familie nach Rheinweiler. 1747 verzichteten die Rotberg auf ihren reichsfreien Stand, da sie von den Habsburgern als Landesherren im umgebenden Vorderösterreich vom 16. Jahrhundert an „beinahe gewaltsam zum landsäßigen Adel herabgedrückt“ wurden.

Die Familie v. Rotberg hatte bis ins 20. Jahrhundert ihren Stammsitz auf dem Schloss Rheinweiler, das Anfang des 18. Jahrhunderts anstelle eines 1676 zerstörten Vorgängerbaues erbaut wurde. 1928 verkaufte die Familie das Bamlacher Schlossgut an die “Anstalt von Herten”.

nach https://de.wikipedia.org/wiki/Rotberg_(Adelsgeschlecht)

Das alte Rotbergsche Schloßgut in Bamlach musste 1978 einem Neubau weichen.

Foto: Geschichte des St. Josefshauses

Die Geschichte geht um einen Herrn von Bamlach, der mit seinen Untertan nicht gut umging und scheinbar vom Habsburger Kaiser deshalb verurteilt wurde “die Jungfrau zu küssen”. Das heißt wohl ein Herr von Rotberg wurde vom Kaiser hingerichtet.

Vermutlich spielt die Geschichte um 1747 als die Rotbergs von den Habsburgern “beinahe gewaltsam herabgedrückt” wurde.

Die Geschichte vom Postboten im alten Grubenschacht bei Grunern

Eine halbe Stunde von Staufen, an den wein- und obstreichen Anbergen des Schwarzwaldes, liegt das freundliche Dorf Grunern. In früherer Zeit wurde in seiner Gemarkung Bergbau getrieben auf Bleierze, wovon eine Menge Schachten Zeugnis geben.

Im August des Jahres 1825 sollte ein Bote von Badenweiler einen Brief ins Münsterthal tragen. Der Mann schlug den Weg über das Gebirge ein, verlor aber den rechten Fußpfad, und nachdem er eine zeitlang in der Gemeindeverwaltung Grunern mühsam durch Gras und Gestrüpp sich fortgearbeitet, hatte er das Unglück in den Schacht einer verlassenen Grube zu fallen. Als er von der Betäubung wieder zu sich gekommen, sah er bald die Unmöglichkeit, aus der Tiefe herauszukommen. Der Tag verging, die Nacht brach an, es wurde morgen und wieder Abend, ohne dass dem Unglücklichen Rettung geworden wäre. Und schon bereits zum Zweiten Male sangen die Vögel über seinem Grabe er fröhliches Morgenlied, zum zweiten Mal schon hallten die Morgen- und Mittagsglocken der benachbarten Dörfer in die fürchterliche Stille seines Aufenthalts – und alle Hoffnung schwand; denn ach! keines Menschen Tritt noch eine Stimme nah und fern wollte sich hören lassen; nur der Wind raschelte in den hohen Haselnussbüschen. Von Hunger und Durst entsetzlich geplagt und entkräftet, legte sich der Lebendigbegrabene nieder und bereitete sich zum Sterben vor. Unterdessen war das Ausbleiben des Briefträgers aufgefallen. Man suchte nach ihm und forschte – aber alles vergebens. Gegen das Ende des dritten Tages führte das Geschick den Bannwart von Ballrechten, der in Staufen bei den Vätern Kapuzinern die Vesper besucht hatte, ihm Nachhause gehen durch den Wald. Als er zufällig in die Nähe des Schachts gekommen, ließ er, wie er schon öfters gethan, im Vorbeigehen ein Steinchen in den Abgrund rollen – und horch – aus der Tiefe tönt ein Schrei – die Stimme eines Menschen. Sogleich fällt dem Bannwart der Vermißte ein, und er ruft dem Untenbefindlichen zu, guten Mutes zu sein, er werde Hilfe bringen. Eiligst läuft er in das nächste Dorf und bringt Leute und Stricke, mit welchen der arme Mann glücklich heraufgebracht wird.

Oft erzählte der Gerettete nachher, wie er, von Hunger und Durst entsetzlich geplagt, sich niedergelegt und mit dem Gedanken des nahen Todes beschäftigt habe, da sei von Oben das Steinlein herabgekommen und habe ihm die Nähe eines menschlichen Wesens verkündet. Mit einem Male sei die Liebe zum Leben wieder erwacht, und er habe die letzten Kräfte zusammengenommen und einen lauten Schrei ausgestoßen, der seine Rettung herbeigeführt habe. – Er konnte es sagen, wie es einem Lebendigbegrabenen zumute ist. – Der Schacht aber, in dem einige Jahre früher auch eine Ziege verunglückt war, wurde zugeworfen.

Die Geschichte der Stadt Kems und das versunkene Heer

An den Ufern des Neumagens, zwischen Staufen und dem Rhein, liegt Krozingen mit drei Höfen, welche den Namen Kams tragen. In alter Zeit, so berichtet eine Sage, kam einst ein großes christliches Heer bis an den Schliengener Berg, wo es sich in zwei Teile sonderte; die eine Hälfte wendete sich gegen Frankreich auf das “Ochsenfeld”, die andere nach der Stadt Kems, (auch Tonsal und Ehrenstätten genannt), welche vier Stunden im Umfange gehabt haben soll. Auf dem Platze, wo jetzt die Pfarrkirche steht, heißt es, soll ein Schloss und die Sankt Ulrichskapelle gestanden haben, und die sogenannten Weingärten hätten zu einem in der Nähe befindlichen Frauenkloster gehört. An der Stelle aber, wo heut zu Tage der Laufbrunnen ist, wäre der Marktbrunnen und nicht weit davon im Sumpfe ein prächtiges Münster gestanden. Die Stadt und das Heer, welches sich vor ihr gelagert, sollen, ohne dass man weiß warum, in die Erde versunken sein. Steht aber dem Reiche ein Krieg bevor, so ertönt aus der Tiefe Trommelschlag und das dumpfe Geläut der Münsterglocken. Sind, so lautet die Sage weiter, die Christenheere im Kampf gegen die Ungläubigen zu einem kleinen Häuflein zusammengeschmolzen, so kommen ihnen die geisterhaften Heere zu Hilfe, worauf diese zur ewigen Ruhe gelangen und die geretteten Christen in Heiligkeit leben werden, wie zu den Zeiten der Apostel.

Bad Krozingen, Kirche St. Alban

Foto: Rauenstein, Wikimedia

Der Hunnenfürst in Schlatt

Ähnliches berichtet eine Sage von Schlatt, einem Dorfe unweit Krozingen in der Rheinebene. Als die Hunnen einst nach Deutschland gekommen, zerstörten sie in hiesiger Gegend Schlatt und ein Frauenkloster in der Nähe der Quelle, welche am Hügel entspringt und als Bächlein bei Feldkirch in den Rhein sich ergießt. Auf dieser Fläche kann es zwischen den Deutschen und den Hunnen zur Schlacht, wobei erstere siegten und der Hunnenfürst selbst erschlagen wurde. Die Seinigen legten den Leichnam eiligst in einen silbernen Sarg, der wiederum in Holz und Eisen eingeschlagen ward, und an der Stelle verscharrt wurde, welche jetzt noch der “Heidenbuck” heißt. Auch sollen dem Toten große Schätze, unter Anderem ein gegossenes Kalb von massivem Golde, mitgegeben worden sein, nach welchen bis auf den heutigen Tag vergebens gesucht und gegraben wird.

In manchen Nächten, um die Zeit des Advents und der Fasten, will man auf dem alten Schlachtfelde Waffengetöse und Kampfgeschrei unsichtbar Streitender gehört haben.

Hunnen

Georges-Antoine Rochegrosse (1910)

Der Neugierige von Kirchhofen

Am Sigristenhause zu Kirchhofen ist noch ein alter Stein zu sehen, worauf ein Kopf ausgehauen ist, in dem ein Nagel steckt. Es soll dieses Monument, wie eine wunderliche Sage berichtet, von folgenden Ereignissen herrühren.

Es war in der Fronfastennacht, als ein Mann von Kirchhofen sich unter die Kirchenlinde stellte, um die “Fronfastenweiber,” von welchen er schon so viel erzählen gehört, vorbeireiten zu sehen. Er stand nicht lange da, als um Mitternacht der ganze Zug auf Besen vorbei galoppierte. Eines der gespenstischen Weiber, das den Lauscher bemerkt hatte und ihn für seinen Vorwitz bestrafen wollte, sagte: “Ich will einen Nagel in den Pfosten dort einschlagen”, und im Nu stark dem Manne einen schuhlanger Nagel im Kopfe. Der arme Gefoppte trug dieses Zeichen bis über’s Jahr herum, wo er sich abermals in der Fronfastennacht unter die Linde stellte und das vorbeiziehende Weiblein flehentlich bat, ihm doch wieder von der fatalen Zierde zu befreien, worauf ihm die Alte den Nagel wiederum herauszog. Später soll diese Geschichte zur Warnung vorwitziger Lauscher, in Stein ausgehauen und an oben genannten Orte eingemauert worden sein.

Ein Sigristenhaus ist das Haus vom Mesner (Küster) oder von Lucian Reich meist Bruderhaus oder Waldbruderhaus genannt. Leider konnten wir das Haus 2021 nicht mehr finden. Wann und warum die Fronfastennacht ist, konnte ich nicht raus finden. Aber in dieser Nacht geschehen um Mitternacht viele wunderliche Dinge. Meine Vermutung ist, dass dieser Tag mit Maria Lichtmess zusammenhängt. Dies war einer der wichtigsten Tage im Bauernjahr da am 2. Februar Knechten und Mägden in der Landwirtschaft erlaubt war, ihren Dienstherrn zu wechseln.

Die fleißige Spinnerin von Bollschweil

In dem Dorfe Bollsweil beim sogenannten Kuckuck lebte in früheren Zeiten eine Frau, bekannt durch übergroße Häuslichkeit und Knausererei. Sie spann oft ganze Nächte hindurch. Als sie eines Samstags um Mitternacht noch am Spinnrad saß, klopfte es von Außen an ihrem Fenster, und als sie geöffnet, reichte eine weiße, hagere Weibsgestalt drei leere Spulen herein mit den Worten: “In fünf Minuten müssen die Spulen voll sein, sonst sehe zu, wie es dir geht!” Die Frau weckte ihren Mann, der schon längst schlafen gegangen war, und erzählte ihr mit Zittern und Beben die Forderung der Gestalt. Der Mann aber besann sich nicht lange und riet ihr eiligst drei Fäden auf jede Spule zu spinnen. Nachdem dieses geschehen, legte die Frau die gefüllten Spulen vor das Fenster, und sogleich erschien die weiße Gestalt wieder und sprach: “Du hast einen guten Gedanken gehabt, ohne welche es dir schlecht gegangen wäre.” – Von dieser Zeit an soll das Weib nie mehr so geackert und bis Mitternacht gesponnen haben. Auch sey, setzt die Sage bei, unter den Mädchen und Frauen Bollsweil’s das Arbeiten am Spinnrocken seitdem außer Mode gekommen (was auch anderwärts im lieben Vaterlande der Fall geworden).

Blick vom Schönberg ins Hexental mit der Bollschweiler Kirche

Foto: Brian Kohn, Wikipedia

Vermutlich ist mit Bollsweil Bollschweil gemeint.

Durch die Gründung der ersten fabrikmäßigen mechanischen Spinnerei auf dem europäischen Festland durch Johann Gottfried Brügelmann 1783 in Ratingen gab es für die Frauen abends zum Glück andere Beschäftigungen.

Der prügelnde Edle von Bellingen

Es war im Jahr 1813, erzählt der alte Lehrer von Bellingen, als ich zu meiner Erholung gegen Abend einen Spaziergang nach Schliengen machen wollte. Wie ich zu dem alten Bannkreuzlein komm’, fährt eben ein beladener Waidling den Rhein aufwärts gegen Basel. Als ich so in Gedanken dastehe und dem Schifflein zuschaue – bekomme ich plötzlich von hinten ein paar so tüchtige Ohrfeigen, dass ich niederstürze – hör’ und seh’ aber Niemand. Dieses Schlagen soll schon Mehreren (Schulmeistern?) begegnet sein, ohne dass man weiß, wie und woher. Einige aber behaupten, es kommt von einem Edlen des Dorfes her, der geisterweise gehen müsse, weil er teuflisch gelebt habe und immer noch nicht erlöst sei, und deshalb sein Spuk treibe in heiligen Zeiten. – Genug, Ich hatte den Schaden und durfte für den Spott nicht sorgen.

Aussicht auf den Rhein und Frankreich

Foto: willboss aus de.wikipedia

Der Prior von Heitersheim und das Johanniterschloss

An den Verläufern des Gebirges gegen den Rhein liegt das Städtlein Heitersheim in einer der lieblichen Lagen des heiteren Markgräflerlandes, umgeben von Rebengeländen, Obstbäumen und Wiesen. Etwas entfernt von dem Städtlein erhebt sich aus der Ferne die johannitergemeindliche Burg, einst der Sitz der Großpriore deutscher Zunge; heutzutage aber Privateigentum und größtenteils unbewohnt. Das weitläufige Gebäude mit seinen massiven Ecktürmen und Gräben macht zwar von außen noch immer den Eindruck geziemender Festigkeit, wenn wir aber durch das verwitterte Tor in das Innere schreiten, so mahnt an uns Alles an die Vergänglichkeit irdischer Macht und Einrichtung in der. In dem Querbau, welcher den grasbewachsenen Hofraum in zwei Hälften scheidet, werden die Zimmer gezeigt, wo ehedem der Prior gewohnt; aber die weiland fürstlichen Gemächer sind leer, und ihre eingebrochenen Decken und zerissenen Tapeten dienen nur noch den Spinnen und Mäusen zum Aufenthalt, während die übel verwahrten Fenster dem Wind und Wetter Einlass geben.

Zu Ende des zwölfte Jahrhunderts soll die Veste von einem Markgrafen von Hachberg dem Johanniterorden geschenkt worden sein, welch’ Letzterer in der Gegend verschiedene Besitzungen hatte, und zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Heitersheim seinen Hauptsitz aufschlug. Der letzte Statthalter daselbst war Ignaz Rink von Baldenstein, welcher im Jahre 1817 verstarb, nachdem der Orden schon zwei Jahre früher aufgelöst gelöst worden war.

Das alte Schloss hatte im Lauf der Zeiten manche Unbilden erfahren. Im Bauernkrieg wurde es beinahe gänzlich zerstört und verwüstet. Die Aufrührer hatten ein Lager bezogen hart an der Grenze der comturischen Herrschaft gegen Wettelbrunn auf dem “Buck”. Nachdem sie unter Anführung des Stadtschreibers Müller von Staufen den johannitischen Zehntkeller zu Brinzingen geplündert und in den umliegenden Dörfern übel gehaust hatten, rückten sie vor das Schloss und nahmen es nach harter Belagerung, auf welcher eine teilweise Zerstörung folgte. Ähnliches geschah im Jahr 1675 durch den französischen Mordbrenner Melack.

In den Zeiten, wo noch die geistlichen Ritter hier hausten, war das Schloss der Hauptschauplatz manch fröhlicher Feste und Zusammenkünfte sowohl der Herren wie ihrer Untergebenen.

Alljährlich im Mai hielten die Ritter zu Heitersheim das Kapitelfest ihres Ordens, dem oft mehr als 60 Mitglieder an wohnten. Bei dieser Gelegenheit gab es stets großartige Bankette und Festlichkeiten, wobei nicht wenig Luxus herrschte. Namentlich war dies in der späteren Zeit des Ordens der Fall. Der letzte große Prior war ein sehr prachtliebender Herr. Wenn er ausfuhr, so geschah es immer mit einem Viergespann kleiner polnischer Pferdlein, mit Kammerdiener und Leibkutscher auf dem Bocke, während hinten oben ein Haiduck und der Schalksnarr sich präsentierten. Vor dem Wagen sah man in einiger Entfernung den Läufer springen, in roter Jacke, kurzen weißen Beinkleidern und einem schwarzen Samtbarette, worauf eine mächtige Straußenfeder prangte, in der Hand eine Pritsche, womit er entgegenkommende Fuhrwerke auf die Seite wies, um den nachkommenden Herrschaften Platz zu machen. Der Herr selbst saß in der Regel allein im Wagen, angetan mit einem schwarzen Talar, auf dem Haupte ein Sammtbarett und auf der Brust das große goldene Ordenskreuz.

Bei der Tafel war es gebührender Weise das Amt des Schalksnarren durch allerlei Possen für die Heiterkeit der Gäste zu sorgen, und selbst der große Prior blieb nicht immer von seinen Bolzen verschont. Mancher dieser Schwänke lebt noch im Andenken des Volkes. Vor allem war es der Haushoffmeister mit seinen langen, roten Nase, welchen sich der Narr zur Stichplatte seines Witzes gemacht hatte. Einmal begegnete Jenem das Unglück, an reich besetzter Tafel dem Grossprior einen Teller voll Sauce über den Rücken zu schütten, was der Schalksnarr dahin deutete: der Haushofmeister habe seinen Herren geschmiert, um eine fette Pension von ihm zu erhalten.

Es herrschte an dem fürstlichen Hofe die alte Sitte, dass die Abgaben, welche die Untertanen dahin zu geben hatten, stets mit einer Gegnerkenntlichkeit in Empfang genommen und vergoldet wurde. So mußte eben zum Beispiel die Einwohner der Orte Britzingen, Muggert, Dattingen und Güttingen den Frucht- und Weinzehend stellen und in das Schlosse verbringen, wogegen ihnen sodann für jede traubengefüllte Bütte ein Laib Brot verabreicht wurde. – Ein alter Brauch war es auch, dass die Ritter zweimal des Jahres sämtliche Weiber des ganzen Kirchspiels auf ihrer Veste bewirteten mußten, einmal auf den Tag Bartholomäi zur Zeit der Heitersheimer Kirchweih, das andermal nach beendigter Weinlese. Es läßt sich denken, welch ergiebiges Feld diese Anlässe für die Launen des Schalksnarren gewesen, “der die Weiber manchmal nicht übel traktierte, was aber weder diese noch ihre Männer zu Hause bös aufgenommen haben”. Auf einen anderen Tag im Spätjahr wurden nicht minder auch die Kinder der genannten Orte in den Zehnthof geladen, wo ein jedes, groß und klein, ein “Mütschelein” Brot von selbstgesetztem Gewichte gereicht bekam. Es waren alle diese Tage eigentlich Volksfeste, worauf sich Jung und Alt das ganze Jahr hindurch gefreut. Mit der Aufhebung des Ordens aber hörte Alles auf, und die betreffenden Gemeinden erhielten nach langwierigen Prozessen endlich vom Staate eine Abfindungssumme von 9000 Gulden.

Letzter erhaltener Grenzstein bei Heitersheim

Foto: Skjölding aus de.wikipedia

Über die Herrschaft Heitersheim gibt es auf Wikipedia eine umfassenden Artikel.

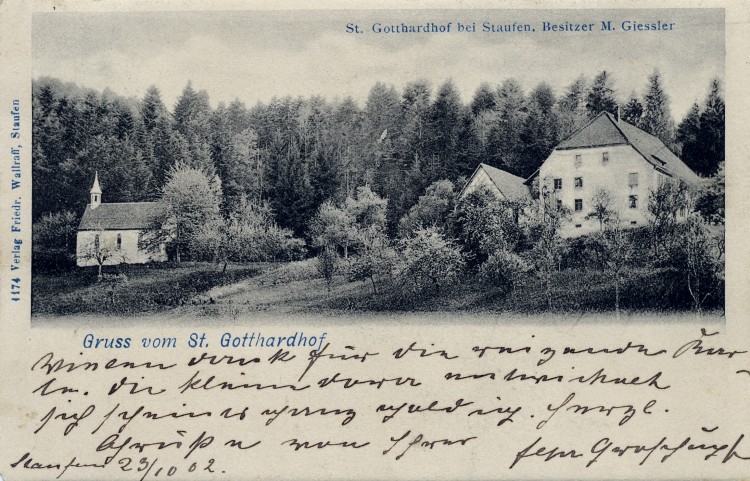

St. Gotthardshof, Waldbruderhäuschen und die Gotthardus Kapelle

Ehe ich von dem schönen Rheintal Abschied nahm, machte ich noch eine kleine Wallfahrt zu dem Gotthardshof, an einem waldbegrenzten Vorhügel des Gebirges, in der Nähe Staufens. Die Gnaden, die an diesem freundlichen Orte zu gewinnen sind, bestehen in nichts weniger als in einer herz- und gemütserhebenden Blick über die wohlbebaute Ebene bis hinaus in die “kristallene Ringmauer Deutschlands”, und weiter über das herrliche Elsass. Ferner in einem Glase vortrefflichen Markgräflers aus dem Keller des Hofbauern und Schenkwirths, eine Labe, die mit Maß und Ziel getrunken, alle Schwermut bannt und alle Sorgen verseucht.

In dieser traulichen Waldstille ward es etwa dreihundert Jahren dem heiligen Gotthardus eine Kapelle erbaut, weil durch seine Fürbitte die Pest abgewendet worden. Ein Waldbruder besorgte den Dienst des Kirchleins bis zu Anfang unseres Jahrhunderts unter einem seiner Nachfolger die Zelle so baufällig geworden, dass der Bruder ausziehen mußte und eine neue wieder Niederlassung auf dem benachbarten Johannisberglein gründete. Der Vogt und das städtische Gericht hatten ihm hierzu das benötigte Bauholz unentgeltlich folgen lassen, “damit er dem Gebet obliege, und Gott auf die Mutter Maria anflehe, dass endlich das leidige Kriegsungemach aufhöre.”

Eine Erzählung, die sich von einem zufälligen Reisegefährten hatte und hier wiedergeben wollte, gab Veranlassung zu dem im Anfange dieses Abschnitts beigegebenen Bildlein, welches eine solche Klausenwirtschaft von ehemals darstellen soll. Ich fand jedoch später, dass das Blättchen auch ohne weitere Beziehung bestehen könne, und es daher dem Beschauer überlassen bleiben mag, nach Belieben einiges hinein zu denken.

Den St. Gotthardshof und die Kapelle gibt es heute noch.

Das “Bildlein” soll also eigentlich nicht die Johanneskapelle, sondern eine “solche Klausenwirtschaft” wie den St. Gotthardhof und die Gotthardus-Kapelle daneben darstellen.

Johann Peter Hebel

Das Münstertal mit St. Trudpert und den “Spukenden” die auf den Feldberg verbannt wurden

Unmittelbar hinter Staufen betritt der Wanderer das Münstertal, aus dem stattlich ein First des Gebirges, der Belchen, hervorschaut. In seinen Vorbergen wird seit Jahrhunderten Bergbau betrieben, und zwar auf Kobalt und Silber. Die Gruben “Teufelsgrund” und “Schindler” sollen, der Sage nach, früher sehr mächtig an edlen Erzen gewesen, die Grubenarbeiter aber in der Folge so übermütig geworden sein, dass sie einst einem lebendigen Ochsen die Haut abzogen, ob welchem Frevel der Segen Gottes und die Stollen verschwunden seien und Not und Armut eingerissen habe.

Auch wird erzählt, wie zu den Zeiten, als die wundergläubige Phantasie die wenig erforschten Reiche der Natur gern mit geheimnisvollen Geisterwesen bevölkerte, in jenen Gruben sich Bergmännlein aufgehalten haben, die wohlwollend die Geschäfte der Menschenkinder förderten und ihnen in den dunklen Schachten entgegenarbeiteten: eine Freude für die dankbaren Bergleute, wenn sie die dumpfen Hammerschläge der Geheimnisvollen in der Tiefe des Berges vernahmen.

Gerne erinnern ältere Bergleute sich der Zeit, wo der Grubenbau noch von der Abtei Sankt Trudpert betrieben wurde. Manch heiteres Fest gewährte damals dem mühseligen arbeitenden Bergmann Erholung und Freude. Ein Hauptfest aber war am Tage Sankt Barbara als der Schutzpatronin der Bergleute, welch letztere sich aus den Gruben “Teufelsgrund” und “Gotteseintracht” bei Badenweiler alljährlich zur gemeinsamen Feier vereinigten. Früh morgens versammelten sich die ganze Gewerkschaft bei der Münstertaler Boche und Schmelze. Von da ging es im Zuge, voran die Bergwerksfahne, die Ober- und Untersteiger und eine Musikbande, zur Klosterkirche, allwo ein feierliches Hochamt abgehalten wurde. War dieses zu Ende, so begab man sich wieder auf den Sammelplatz, um die Regeln und Satzungen zu verlesen und ein förmliches Sittengericht über Zuwiderhandeln abzuhalten. Nebst diesem wurde strenge Ermahnung gegeben zur Haltung der Gebote Gottes und der Kirche.

Die zweite Hälfte des Tages sodann war der Fröhlichkeit gewidmet. Ein reichbesetztes Mahl im Klosterhofe erwartete die Teilnehmer, deren Zahl zuweilen über dreihundert stieg. Jedes Mal während dem Essen erschien auch der Prälat, der mit seinem Mohren und Heiducken im prächtigen, mit Mauleseln bespannten Gallawagen daher fuhr und seine Leute begrüßte. Später begann der Tanz, zu dem die Dirnen des Tales gerne sich einladen ließen, und wobei es gebräuchlich war, dass jede Schöne ihrem Liebhaber ein farbiges Sacktüchlein zum Geschenk machte. Zuweilen kam es auch vor, (wenn der eine oder andere Knappe ein Glas bösen Wein getrunken oder die Fratze Eifersucht ihn quälte), dass, wie bei Verbrüderungsfesten sich ziemt, ergötzliche Händel und Prügeleien ausbrachen, die nicht selten mit blutigen Köpfen endigten.

Die Kriegsjahre und endlich die Aufhebung des Klosters machten diesen Zuständen ein Ende. Seitdem, heißt es, wolle aber auch der Bergbau nicht mehr recht gedeihen; der Grubenbau ward immer lässiger betrieben und wurde zuletzt in den 20er Jahren, vom Staate an eine Privatgesellschaft verpachtet, die wenig mehr auf die Bräuche und Feste der Gewerkschaft hielt, und auch das stets so feierlich begangene St. Barbarafest eingehen ließ, nachdem die Schutzheilige bei der Knappschaft doch so viele Jahrhunderte lang in dankbaren Andenken gestanden hatte.

Wenn mit dem “Rufe Glückauf” der Bergmann beim Schein seines Grubenlichtes in die Schachten einfuhr, und mit bösen Wettern kämpfend die reichhaltigen Adern der Erde aufschloß und zutage förderte – war sein Gedanke: Heilige Barbara, bitte für uns!

Weiter in dem Tale führt der allmählich aufsteigende Weg an den Gebäuden der ehemaligen Abtei St. Trudpert vorüber. Die Geschichte nennt diesen Ort eine der ersten Stätten unseres Vaterlandes, wo das junge Christentum Wurzeln geschlagen. Der Irländer Trudpert, der hier das Evangelium predigte, soll die einsame Talgegend von einem Ritter Otbert zum Geschenk erhalten haben. Der Bau selbst, wie er heute zu Tage mit seinem inneren kirchlichen Prunk von unseren Blicken steht, gehört einer späteren, geschmacklosen Zeit an. Ein älterer Überrest scheint allein der steinerne Brunnen zu sein in einer halb unterirdischen Seitenkapelle, welches Monument die Form eines Sarges hat, auf dessen Deckel die liegende Gestalt des Ortsheiligen ausgehauen ist.

Die Volkssage gedenkt eines Abtes, der mit zwei seiner Untergebenen ruhelos umher geistern müsse, weil er mit deren Hilfe manche Bedrückung verübt habe. Später seien die Spukenden von einem Kapuziner aus Staufen in das hohe Schneerevier des Feldberges, der bekannte Aufenthalt der Geister, gebannt worden, wo sie noch zuweilen als wunderliche Fischer oder Jäger in weidmännischen Aufzügen den Vorübergehenden erscheinen sollen.

Einem Bürstenhändler von Mezenschwand, und später einem Todtnauer Zundlhändler (ich weiß nicht, hatten die Beiden im Adler oder Sternen einige Schoppen über den Durst getrunken), begegneten die Drei in ihrer Ordenstracht an der Bärenhalde, Einer hinter dem Andern hergehend. Der Vorderste, mit einem goldenen Kreuze auf der Brust, sprach: “o weh!” der Zweite, “die Armuth!” und der Dritte endlich “das ungerechte Gut!”

Der Weg nach Hauenstein und Pater Lorenzo

Der Prälatenhof war eine Schaffnei des Klosters St. Trupert, welches Rebgüter und Gülten dort besaß. Ein Aufseher besorgte die Geschäfte. Zur Zeit der Weinlese, die mehrere Wochen dauerte und vom Gesinde des Klosters besorgt wurde, ging es hier besonders lustig zu; man sang und sprang bis in die späte Nacht hinein:

“Viel Ochsen, viel Kühe,

Viel Maidle sind hie,

Sind Alle wol dran!

Hat keine ein Mann!”

Von Kirchhofen durften wohl junge Bursche nicht aber Mädchen an der Lustbarkeit teilnehmen.

Nach alten Berichten stand ehemals in dem Tale eine Stadt, Münster genannt, die in einer Fehde um’s Jahr 1320 von den Bürgern Freiburgs eingenommen und zerstört wurde. Dem Münsterischen Krieger, heißt es, zogen gegen Krozingen in der Absicht, die Feinde dort zu überfallen; unterdessen waren diese von Freiburg her über das Herenthal und den Kohler (einen Teil des Bölchen) gegangen, eroberten die Stadt und zerstörten sie von Grund aus. Die Einwohner sollten sich später in Staufen angesiedelt haben.

In unseren Tagen dagegen gewährt das stille Tal mit seinen wasserreichen Wiesen und hohen Bergweiden nur das Bild friedlichen Besitztumes. Das Klima Klima ist so mild, dass noch allenthalben der Nussbaum gedeiht. Die breiten Vorberge des Belchen, wohin den Sommer über die Kühe getrieben werden, liefern vortreffliche Futterkräuter, weshalb unter den Künsten des Friedens, die hier florieren, Käserei die namhafteste ist.

Noch hatte ich das Wirtshaus im “Spielweg” nicht erreicht, als ein heranziehendes Gewitter meine landschaftlichen Betrachtungen störte. Das Sprichwort: Morgens um zehn am Bölchen ein Nebel – Mittags zwei Uhr im Thal ein Wetter, war vor meinen Augen zur Wahrheit geworden. Denn bei meiner Abreise von Staufen hatte leichter Nebel das Haupt des Alten verhüllt, die jetzt in heftigen ergüssen zu Tale gingen. Der hochanschwellende Neumagen wälzte trübes Gewässer in seinem Bette, und von allen Bergen und Berglein liefen die Wasserrinnen und überschwemmten den Weg.

Ich hatte meine Zuflucht in einem Haus an der Straße genommen, in dessen Hausgang bald noch mehrere wasserscheue Flüchtlinge sich einfanden. Zuerst ein hinkendes Männlein, dann zwei meisterlose Handwerksburschen, wovon der Eine, kaum angelangt, seine Wasserstiefel auszog und im Hausgang ausschüttete; ein Metzger mit seinem Hunde, ferner ein bemooster Waldhüter und zum Schluss ein ländliches Ehepaar mit seinem einzigen Kinde und Regenschirm. Die Hauseigentümer, wie ich hörte, ein paar fromme Betschwestern, hatten vor den unberufenen Gästen scheu die Stube abgeschlossen, wahrscheinlich weil sie in ihrer in ihren Nächstenliebe wenig gekümmert hätte, die sündigen Menschenkinder draussen in der Sintflut umkommen zu sehen.

Als das Ärgste vorüber war, verließ einer nach dem anderen die Arche. Ich hatte den, weit hinter den Fortschritten der Jüngeren zurückbleibenden hinkenden Alten, der eine kranke Schwester im entfernten Seitental besuchen wollte, unter mein schützendes Dach genommen; und zum Danke dafür erzählte er mir die Geschichte (eine Art ländlichen Romeo und Julia mit einem Vater Lorenzo auf dem Johannisberglein), die mir zum Entwurf des vorgenannten Bildleins Veranlassung gegeben.

Bald hatten wir das Wirtshaus zum Hirsch erreicht, wo mein Begleiter, nachdem wir ein Gläslein zusammen getrunken, schied, um vor Nacht noch bei der Schwester einzutreffen. – Mir aber blieb während drei langer Regentage Muße genug, Betrachtungen anzustellen, nicht sowohl über die Gegend, denn diese war meist von Nebel und Wolken verhüllt, aber viel mehr über die Abhängigkeit des Menschen von der Laune der Elemente und deren Einflüssen auf das Ding, welches man Gemüt nennt. Hier hieß es nun sich üben in jener Tugend, die nach dem Sprichwort Rosen bringt, und die, wie ich einmal irgendwo gelesen, als heilsamer Trank gegen die Unruhsamkeit des Herzens dienen und den Unmut brechen soll.

Endlich am vierten Tage schien der bleifarbene Himmel wiederum sich aufheitern zu wollen; der Regen ließ nach, und der Fremdling schnürte ungesäumt sein Ränzlein, um weiter zu wandern. Tiefhängende Wolken zogen noch um die Berge, und der kühnanstrebende Scharfenstein schaute verdüstert in das enge Tal, durch welches der alte Weg gegen Wieden, Utzenfeld und Schönau führt.

Etwa anderthalb Stunden hinter dem Wirtshause geht es durch Waldung steil bergan, längs eines berausenden Sturzbaches, der in siedender Hast durch Wurzeln und Gestein sich Bahn bricht, um unten im Tale dem Neumagen sich zu vermählen. Nach mühsamen kaum halbstündigen Besteigen sieht sich der Wanderer aus blütenreicher Landschaft plötzlich in das hohe schweigsame Revier des Schwarzwaldes versetzt, wo der alte Winter noch ungestört sein Schläflein macht, wenn unten schon lange der Frühling eingezogen. – Diesmal hatte jedoch der Überlästige bereits das Feld geräumt und kaum an den höchsten Kuppen und Bergklüften eine weiße Spur seines Daseins hinterlassen.

Wahrlich, es ist ein innerlich wohltuendes Gefühl, wenn man aus dem geräuschvollen Straßen und Märkten der Rheinebene herauf steigt zu dieser friedvollen, großartigen Ruhe des Hochlandes, zu diesem einsamen Stillleben der Natur. – Der Himmel hatte sich etwas aufgehellt, und die Sonne überschaute groß und warm die Täler und Wälder. Nicht lange aber, so zogen wiederum Gewölk und Nebel, gleich den Kolonnen eines geisterhaft flüchtigen Heeres über die menschenleeren Haiden, und der Gedanke an ein schützendes Dach und etwas zur Herzstärkung verdrängte jedwede andere Betrachtung. – Ich weiß nicht mehr, war es ein Adler oder Bär, wo ich endlich fand was ich suchte, nur so viel ist mir noch erinnerlich, dass der Imbiss und das Glas Wein, kredenzt von der Hand einers schlanken, stillen schwarzwälder Kindes, welches verständig und sinnend aus seinen schwarzen Augen lugte, dem Gaste trefflich schmeckten.

Um mir einen Begriff von der Höhe meines gegenwärtigen Standpunktes zu geben, erzählte der Wirt, dass oft gegen Ende Oktober die Herren von Staufen und der Umgegend zu ihm kämen, um die reifen Kirschen zu essen. Dann kam er auf das Jahr 48 zu sprechen, und schilderte die Retirade der Freischärler nach dem fehlgeschlagenen Putsch in Staufen; und wie sich dann hier in seinem Hause der Anführer demokratisch zum Bauern verpuppt habe, während die Angeführten, ähnlich einem Schwarm wandernder Heuschrecken, alle Vorräte des Hauses aufgezehrt hätten; und wie ihm später die gezwungene Maskenverleihung und Anderes übel genommen worden sei x.

Draußen hatte es sich unterdessen wieder etwas freundlicher gestaltet, und ich sollte nicht länger meinen Gebirgsübergang fortzusetzen. Nachdem man die Wasserscheide des westlichen und südlichen Schwarzwaldes überschritten, geht es allmählich abwärts dem hinteren Wiesental entgegen, wo uns bei Utzenfeld des Feldberges bewegliche Tochter mit rauschenden Wellen ihre Grüße bringt. Wer am schönen Tage dieses Tal durchwandert, wird unwillkürlich an Hebels liebliche Muse erinnert. Natur und ihr dichterisches Bild scheinen vor dem Aug und Ohr des Beschauers in Eins zu verschmelzen; wir lesen das schöne Gedicht so zu sagen im Original, und Eines wird gehoben und gewinnt durch die Anmut des anderen:

“Alles lebt und webt, und tönt in freudige Wiise;

alles grünt und blüeiht in tusigfältige Farbe;

alles isch im Staat, und will mi Meiddeli grüße!”

Meine Fahrt ging jedoch nur bis Schönau, wo ich Halt machte, um den Sonntag in der freundlichen Waldstadt zuzubringen. Die Lage dieses Ortes, an einem Ausläufer des Bölchen, unmittelbar an der Wiese, hat in der Tat etwas so Einladendes, dass, wenn je in der Brust eines fahrenden Ritters der Gedanke aufkommen dürfte, sich irgendwo bürgerlich niederzulassen, Schönau vor Allem zu berücksichtigen wäre. Ich benütze den Rasttag zu einem Spaziergang in die malerischen Gründe des Höllentales am Fuße des Hochblauen. Weil aber mein nächstes Ziel das Albthal war, so verließ ich des anderen Tages Schönau, um stromaufwärts über Utzenfeld und Bernau nach St. Blasien zu pilgern.

Begleitet von einem Schuhflicker-Altgesellen, den ich als Träger meiner fahrenden Habe aus der Amtsstadt mitgenommen, hatte ich mich auf den Marsch begeben. Trotzdem, dass mich die Straße durch den wildesten Schwarzwald führte, kann von erlebten Abenteuern so gut wie nichts berichtet werden, mit Ausnahme etwa eines lustigen Handels, den mein Sancho Pansa unterwegs in einem Wirtshause mit einem quieszierten Amtsrevisoratsgehülfen zum Besten gab. Der etwas branntweinbegeisterte Schreiber nämlich hatte die Behauptung hingeworfen, dass er bei seiner Durchreise hier zu Land missfällig bemerkt habe, wie so viele Steine in den Feldern lägen, was jedenfalls von einer schlechten Bewirtschaftung zeuge u.s.w. Mein Knappe dagegen nahm den hingeworfenen Federhandschuhe im Namen der geschmähten Landsleute auf, und suchte darzutun, dass eine gewisse Bodenart zu ihrer Fruchtbarkeit dieser Vermengung mit Steinen verlange, so wie auch durch sie Schutz erhalte bei starken Stürmen, die ohne dieselbe den Boden aufwühlen und entführen würde. Dies ungefähr das einfache Thema, über welches die Beiden mit der Verrücktheit moderner Virtuosen Pariationen machten, welche zum betäubendsten, sinnlosesten Spektakel sich steigerten, und mit einem Finale von erbaulichen Schimpfwörtern endigten.

Zum Weiterziehen fragte sodann mein sieghafter Schuhflicker, wie ich mit ihm zufrieden sei, und ob er nicht als kluger, mutiger Schildknappe mir, seinem Herren, alle Ehre gemacht habe?

Bei herrlichem Wetter durchzogen wir das Prähthal, vorüber am Singlerkopf und der einsamen Machthöh’. Von der Steige des hohen Blößlings kletterten mühselig Wallfahrer, die wir halb eingeholt hatten, und in ihrer Gesellschaft den mächtigen Gebirgstock, welcher die Wasserscheide zwischen der Wiese und Alb bildet, erstiegen.

Die Sonne brannte heiß und zog durstig an dem Schneefeldern, welche da und dort noch um die Berghänge lagen, als wir das Albtal betraten. Diese Gegend ist eine der schwermütigsten des Schwarzwaldes; in einer Höhe, fast 3000 Fuß über der Meereshöhe, liegen die Häuser und Hütten Bernau’s, und nur die Alb, die kaum erst dem großen Mutterhaus der schwarzwälder Ströme, dem Feldberg, entquollene Schwester der Wiese, verleiht der Landschaft einiges Leben. Die Straße führt von hier zunächst nach dem ehemaligen Stift des St. Blasien. Den Anblick dieses Kloster macht einen eigentümlichen Eindruck, indem der Fremde kaum erwarten dürfte, inmitten schwarzwälderisch einsamer Tannenberge nach einem italienischem Muster der Kirche Maria della Notonda erbauten Tempel mit seinen mächtigen Kuppeln emporragen zu sehen. Es ist dieser Bau, eine Schöpfung des berühmten Abtes Gerbert, unter dessen Verwaltung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das Gotteshaus großen wissenschaftlichen Ruhm erlangt hatte.

Das Tal wird von hier ab etwas mannigfaltiger, doch mag es den Wanderer noch überall daran erinnern, dass er inmitten des hohen Schwarzwalds sich befindet. Weiter hinaus begegnen wir schon hin und wieder den malerischen Trachten des hauensteinischen Unterwaldes; das Tal wird enger und düsterer und bietet in seinem Verlaufe bis zum Rheine manches Bild schauerlich erhebender Naturgröße.

Ich hatte jedoch die Albufer verlassen und mich links gewendet, um durch den Hagwald über Birndorf und Alpfen zu wandern. Die südlich abfallende Gegend verliert hier allmählich ihren unmilden Charakter, und Obstbäume, Kornfelder und zuletzt die Weinrebe treten an die Stelle der einförmigen Tannenforste und spärlichen Bergfelder.

In den Dörfern, die ich durchzog, wurden schon überall auf das nahe Feste des Fronleichnamtages gerüstet. Die Kirchen prangten bereits im sinnigen Schmucke grüner Laubbäume, und die Kinder liefen überall mit Körben und Blumen am morgen den farbigen Teppich bereiten zu können, auf welchem die Prozession wandeln sollte.

Es war bereits Abend, als ich in Hauenstein ankam und im schwarzen Adler, dem einzigen und deshalb besten Gasthofe der Stadt, mein Absteigequartier nahm. Ich mußte der Tochter meines Wirts Recht geben, als sie mich, als sie mich versicherte, man nenne Hauenstein eigentlich nur aus Spaß eine Stadt. Der Ort nämlich besteht lediglich aus einer kurzen Reihe Häuser, welche mit der Rückseite die unmittelbare Nachbarschaft des Rheins haben, während vorne der schroffansteigende Burgfels kaum notdürftig Raum zur Führung einer Landstraße übrig gelassen.

Entstanden aus den Nachkömmlingen der Dienstleute der alten Burggrafen, besitzt die Bürgerschaft nur einige spärliche Gartenplätze an der Schloßhalde und im Inneren des alten Gemäuers, wo einst die stolzen Herren des Landes saalten. Hauenstein ist gewiss die einzige Stadt im Badischen, welche kein Museum, keine Lesegesellschaft, keinen Gesangsverein, ja nicht einmal ein abonniertes Bierstüblein besitzt; ob aber die dortigen Beamtenfrauen (nebst den Ortsvorgesetzten finden sich einige Grenzzollwärter daselbst stationiert) auch bei Kartenspiel und Tee in den ehrbaren Wochenvisite sich versammeln, ist mir nicht bekannt.

Während ich mein Nachtessen einnahm, erzählte mir die Wirtstochter mancherlei von ihrem Vaterort. Unter Anderem gab sie auch ein artiges Rätsel zum Besten, welches also lautete: Ist es eine Stadt im Badischen, worin 30 Sigristen sind, und jeder hat zwei Glocken zu läuten! Als ich hierauf zweifelnd Hauenstein nannte, sagte die Schöne “ja, denn es sind im Ganzen hier 30 Bürger, und jeder hat die Verpflichtung, zweimal des Jahres das Glöcklein in der Kapelle im Schlossberg zu läuten.” Das Städtlein hat nämlich außer einer kleinen Kapelle keine Kirche, und ist nach Luttingen, einem größeren Dorfe am Rhein, eingepfarrt.

Da heißt der Tagesmarsch hatte mich ziemlich müde gemacht und ich begab mich bald in mein Schlafgemach, dessen Fenster auf den Rhein hinaus gingen, der, unruhig, als spüre er schon den Fall des nahen Laufen’s, in breitwallenden Strudel vorüberflutete und in seinem Schlagen und Tosen den Bewohnern Hauensteins sein Schlummerlied singt.

Am folgenden Morgen bestieg ich früh den Schlossberg, um dem alten gräflichen Hause, an dessen Thore seit Jahrhunderten weder Schloss noch Riegel dem Ankömmling den Eingang wehren, einen Besuch abzustatten. Die Burg muß einst von beträchtlichem Umfang gewesen sein; ihre gebrochene Mauern sind aber bis auf weniges abgetragen, weil bei Sturm und Wetter oft losgebröckelte Steine herunter fielen und auf die Dächer und Straßen des Städtleins. Von dem Geschlechte, welches hier gehaust, berichtet die Geschichte wenig. Nur so viel ist gewiss, dass der Gau, über den die Grafen einst geherrscht, noch deren Aussterben, im Laufe des 13. Jahrhunderts, an das Haus von Habsburg kam. Der Hauensteiner aber spricht noch heutigen Tages von ihnen, als habe er sie bei Lebzeiten gekannt, und die Privilegien, welche der letzte hauensteinische Herr, Graf Hans, dem Volke verliehen haben soll, sind noch frisch im Angedenken.

Halbverhüllt von Nebel lag das Land zu meinen Füßen; der Tag schien blass und trübsinnig, noch nicht völlig erwacht zu sein. Aber die Morgenglocken rings umher und die Vögel in den rückwärts liegenden Laubhölzern, sowie die Menschen, welche schon geputzt vor den Häusern standen, hatten oft offenbar Festtag. Und als später die Sonne aus den Dunstgebilden hervorgetreten und die Glocken von Luttingen her zur Kirche riefen, zogen die Einwohner truppweise aus dem Städtlein; die alten in ihrer ehrenfesten Landestracht, die Jungfrauen und die Kinder begränzt; und auch der Träumer auf dem alten Gemäuer verließ seinen Platz, um sich dem Zuge zum schönen Feste anzuschließen.

Johann Peter Hebel

Hauenstein ist laut Wikipedia seit dem 1. Januar 1972 ein Stadtteil von Laufenburg im Landkreis Waldshut. Bis dahin war Hauenstein die kleinste Stadt Deutschlands.

Burg und Stadt Hauenstein, Stahlstich aus dem Atelier Frommel in: Joseph Bader, Badenia, 1844 (Wikipedia)

Trachtenträgerin und Trachtenträger aus dem Hauenstein von Rudoph Gleichauf.

Bilder im Kelnhof in Bräunlingen.

In Dogern auf der Suche nach einer Chronik

Von meinem Wirte in Hauennstein hatte ich erfahren, dass sein Genosse, der Hirschwirth wird in Dogern, eine geschriebene Chronik besitze, von einem seiner Vorfahren verfasst, der lange Zeit das Amt des Einungsmeisters bekleidet habe. Da ich ohnehin die Stadt Waldshut besuchen wollte, so beschloß ich, in jedem Dorfe einzusprechen und der alten Schrift nachzufragen.

Dogern liegt in der Nähe des Rheines sehr angenehm zwischen Wiesen und Baum- und Weingärten, die einigermaßen an die gesegnete Fluren des Breisgau erinnern. Das Wirtshaus zum Hirsch zeigt in seinem Äußeren etwas bürgerlich Wohlhabendes, so wie überhaupt der ganze Ort. Die Straßen waren bei meiner Ankunft vom vormittägigen Feste her noch mit Blumen bestreut; aus den Wirtsgarten zogen weißgekleidete Stadtjungfern als Priesterinnen der Flora mit Sträußen in den Händen. Im Wirtshause aber ging es ziemlich lebhaft und munter her, weshalb ich meine Altertumsforschung auf den stilleren Morgen versparen wollte.

Was mir aber gleich beim Eintritt in die Trinkstube aufgefallen, waren einige Familienporträts, die an den Wänden hingen. Das Eine, halbe Figur, hatte besonders meine Aufmerksamkeit erregt. Es stellte einen Mann vor in reiferem Alter mit langem Barte, verständigem Blicke und scharf ausgeprägten Zügen. Die dunkelgrüne Jacke ohne Kragen, sowie das rote, bis auf die Knie gehende Unterwams bezeichneten den Hauensteiner, während das Schwert an seiner Seite und eine große goldene Medaille, welche an roten Bande auf seiner Brust hing, besondere Würde und Auszeichnung vermuten ließen. Als ich näher schaute, las ich auf einem entrollten Blatte, welches der Maler dem Manne in die Hand gegeben, die nähere Bezeichnung; “Gnadenbrief”, hieß es, “von Carlo, dem VI. Römische kais. Majestät dem Joseph Tröndlin von Alpfen, Einungsmeister der Grafschaft Hauenstein.”

Da ich zufällig kurz vorher einiges über die Geschichte der Grafschaft gelesen hatte, so reichte mir meine historische Kenntnis gerade hin, zu wissen, welch bedeutende Stellung dieser Mann in den Wirren des sogenannten Salpeterkrieges, im Laufe des vorigen Jahrhunderts eingenommen. Joseph Tröndlin war nämlich in jener Zeit das Haupt der rechtlich gesinnten Partei im Lande, welche, gegenüber dem fanatisch verblendeten Salpeterbunde, die Tröndlin’sche, oder, weil jener zugleich Müller war, die Müllerische genannt wurde. Der wackere Einungsmeister war von den Gegnern so sehr gehasst und gefürchtet, dass einst ein Weib aus dem Volke öffentlich aussprach: es wünsche mit diesem Mann in ein und derselben Stunde zu sterben, weil dann alle Teufel nur auf ihn Acht haben müßten, dass ihnen die Seele dieses Bösewichts nicht entgehe. –

Zwei andere Bildnisse, die ich jedoch wegen der einbrechenden Dunkelheit nur unvollkommen betrachten konnte, hatten, wie mir später der Wirth bedeutete, das eine den Redmann Konrad Ebner, weiland Hirschwirt in Dogern, das andere seine Ehefrau Katharine zum Gegenstande. In der Hoffnung, mehr von dem Leben dieser ehrsamen Einungsvorstände zu erfahren, hatte ich mich entschlossen, im Wirtshause zu übernachten. Am folgenden Morgen beim Frühstück lenkte ich sodann den Diskurs wieder auf die Bildnisse, und versäumte nicht, auch nach der Chronik zu fragen. Das Dokument war jedoch nicht mehr vorhanden; mein Herbertsvater hatte es, wie er mir sagte, vor längerer Zeit einem Schweizer sogenannten Altertumsfreund geliehen, aber trotz aller angewandten Mühe nicht mehr zurück erhalten.

Der gefällige Mann, als er mein Interesse an Allem, was die Verhältnisse seiner Vorfahren betraf, wahrgenommen, erzählte mir noch Manches aus der früheren Zeit, und legte mir unter Anderem auch einige abgerissene Blätter aus einem Tagebuch vor, welche kurz Notizen der Familie enthielten. Und weil Bauwerke, Möbel und andere Hinterlassenschaften uns in der Regel ein anderes Bild vergangener Tage vergegenwärtigen, als selbst Worte und Schriften, so folgte ich dem Wirte gern durch alle Räume seines Hauses, welches von dem Redmann Konrad Ebner erbaut, noch in Allem so ziemlich die alte gute Zeit repräsentierte. Auf den breiten, mit hölzernen Docken und Geländern eingefassten Gängen, hingen verschiedene Bildnisse aus dem österreichischen Kaiserhause, die wohl in die Gesinnung des früheren Besitzers andeuten mochten, und in einem geräumigen Zimmer des oberen Geschosses erinnerte noch Vieles an die Solidität alt bürgerlicher Einrichtung. Auch ein großes Porträt, welches den Redmann Ebner in seiner Amtstracht vorstellte, war an dem an der Wand zu schauen, sowie dessen Kanzlei noch in einem rückwärts gelegenen Anbau des Hauses gezeigt wurde.

Alle diese Erinnerungen ließen in mir den Wunsch entstehen, die gewonnenen Materialien zur kleinen Geschichten zu ordnen und mit einem bildlichen, dem Familienportrait entnommenen Darstellung zu ergänzen, welche Arbeit im nächstfolgenden Kapitel eingefügt werden soll.

Fortsetzung hier:

Zur Übersicht gehts hier: