Hieronymus Vorwort

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

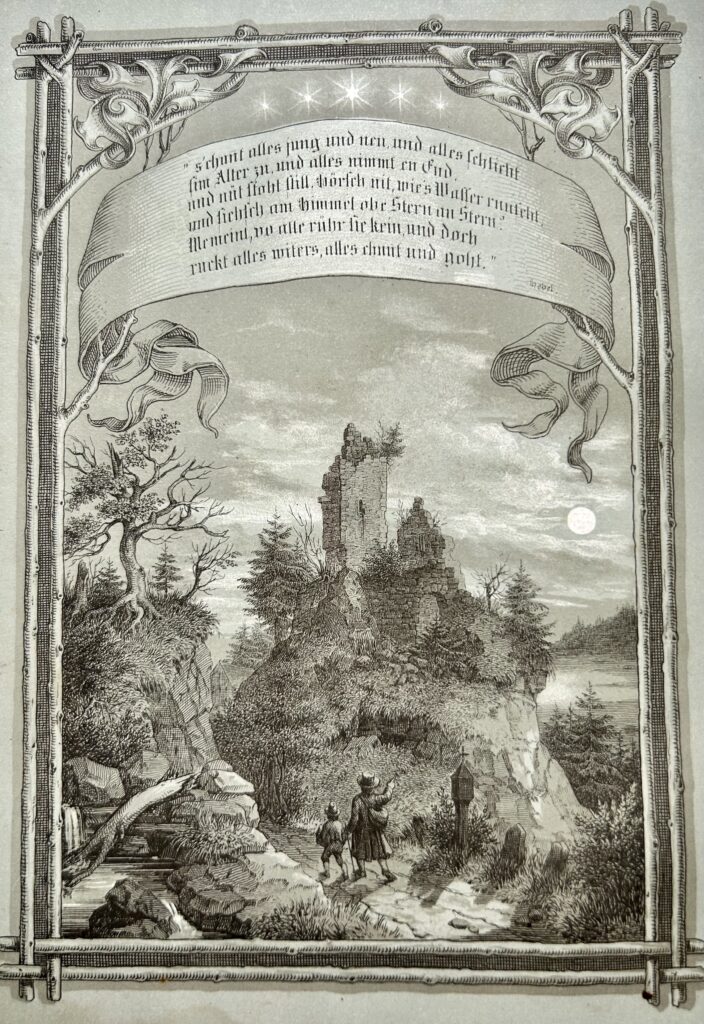

Die Erstausgabe vom Hieronymus erschien 1853 und in dem Buch ist das Bild mit der Ruine Zindelstein ganz vorne. Das Bild wurde in der 2. Auflage leider vergessen.

>Johann Peter Hebel

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Hier die digitale Fassung von Lucian Reichs Hieronymus:

Zuerst das Vorwort von Lucian Reich zur zweiten Auflage

Vorwort zur zweiten Auflage

Der Schauplatz nachstehender Lebensgeschichte ist jene hochgelegene Land-schaft, welche das Sprichwort: „Die Brig und die Breg bringen die Donau z’weg”, so sprechend andeutet; die östlichen Täler des oberen Schwarzwaldes und die angrenzende Hochebene, ein Teil der alten Gaugrafschaft Baar, welche die Quelle der Donau in ihrem Schoße trägt.

Hoch oben, dreitausendvierhundert Fuß über dem Meere, im schweigsamen Revier der Tanne und Föhre, in deren Schatten der Auerhahn balzt und vor Zeiten Bären und Wölfe dem Menschen sein Dasein streitig machten, auf der Wasserscheide zwischen dem Rhein und der Donau, am „Briglirain”, entquillt die Bregach einem einsamen Bergschlund.

Die alten Tannen am „Roßeck” singen ihr fern hinrauschend das Wiegen-lied. Die Jugend des Kindes ist keine gelinde; rauh und steinig ist sein Bett.

Aber wie ein gesundes, von der Natur zu langem Lebenslauf bestimmtes Wesen eilt es, der Mutterbrust entwöhnt, keck und munter sein enges, nur von wenigen einschichtigen Höfen und Hütten besetztes Tal, die „Katzen-steig”, hinab, zwischen Granitblöcken und Holzstämmen hindurch, vorüber am vergessenen , Heidenschloß”, dem Marktlecken Furtwangen zu.

Ein Schwarzwälderkind aber darf nicht lange müßig gehen, und so muß auch die kleine Bregach frühe schon allerlei nützliche Arbeit verrichten: hier mit silbernem Wellenstrang eine Wiese wässern, dort am oberschlächtigen Rad den einfachen Mahlgang treiben, welcher dem Hofbauer seinen Mehl-bedarf liefert, oder sie plätschert am kunstlosen Werk einer Klopfsäge, oder hilft schon wacker aus bei der Uhrmacherei; denn bald ist der Bereich dieser weltbekannten Industrie erreicht. Die rauschende Welle begrüßt am Wege hin manches alte und manches neue Haus, in dessen heller, reinlicher Stube die Drehbank des Uhrenmachers schnurrt und Kuckuckruf sich hören läßt, oder Uhrenschildmaler emsig ihrer Kunst obliegen.

Rasch geht es mitten nach Furtwangen hinein, zum Sitz wälderischer Industrie und Handelstätigkeit. Hier bekommt unsere Kleine, durch wohltätige Einflüsse unterdessen schon sichtlich gekräftigt, wieder vollauf zu tun; aber lange will sie sich nicht halten lassen, obwohl bei dem rührigen Völklein, trotz dem rauhen Klima, alles recht gastlich und einladend ausschaut. Das unruhige Ding will hinaus „ins Land”, wie die Uhrenhändler sagen; Großhandel und Schiffahrt sind sein heimliches Trachten. Darum wandert es – nachdem es mit einem droben von „Stollenwald” hergelaufenen Schwester-chen, das auch schon bei renommierten Meistern gedient, Schmollis getrunken – fröhlich weiter, das lange Tal von Schönenbach, in welchem es wieder manche Werkstatt trifft, hinab, nimmt unterwegs einen im Zickzack und Rausch daherrennenden, auswanderungslustigen Landsmann, den jungen Rohrbach, kameradschaftlich auf und zieht in Vöhrenbach ein. Auch hier, im ansehnlichen Städtchen, schaut es sich sogleich nach Arbeit um und schafft in Mühlen und Walken und anderen Werken.

Triefend, in Schweiß gebadet von der Anstrengung, will das jugendliche Wesen doch keinen Augenblick rasten und ruhen: weder die wunderbaren Klänge des Orchestrions, noch die Flötentöne einer Spieluhr, die von der Werkstatt des Meisters dort her klingen, können es zum Stillstehen bewegen.

Abermals verstärkt durch Landskraft vom Langenbach her, nimmt es Ab-schied. Die Straße nach Villingen bleibt links liegen; bequemer geht’s durch das schöne aber wenig bewohnte Tal hinab durch sonnige, von Tannenwäldern eingefaßte Matten.

Hammereisenbach ist das nächste Ziel der eiligen Wanderschaft; doch mehr als eine Stunde vergeht, ehe unsere Breg, die unterwegs wohl wieder ein halbes Dutzend anhänglicher Vettern und Bäsle aus den nahen Tälern zum Mitgehen bewogen, den alten, steingepanzerten Vasallen dort, der mit seinen grünen Föhrenzweigen auf dem durchlöcherten Helm einsam auf der Höhe steht, begrüßen kann. Es ist Neufürstenberg, die längst in Trümmer gesunkene Hochwacht. Unten, beim „Kirchlein vom Hammer”, wartet indessen schon wieder ein anderes industrielles Wälderkind, der durch die Urach verstärkte Eisenbach, auf die größere, freudig einherrauschende Schwester, um vereint mit ihr der Morgensonne entgegen, hinaus in die luftige Baar zu wallen.

Noch immer indessen halten uns die Berge eng umschlossen. Die ganze Umgebung, Wiesen und Wald, aus dem überall der Granit seine schwärzlichen Zähne hervorstreckt, Stroh- und Schindeldächer, rauchende Kohlen-meiler, glimmende Feuer hoch oben im Reutefeld, das Geklingel des Melk-viehs, welches zerstreut in saftgrünen Matten weidet oder an sonnigen Halden zwischen Brombeerstauden, Pfriemen und Stechpalmen umhersteigt, wohltätiger Fichtennadelgeruch und Bachesrauschen, alles mahnt uns, daß wir stets noch, „auf dem Wald” uns befinden.

Halten wir gleichen Schritt mit dem Bach, das anmutige Tal entlang, so bleibt uns keine Zeit, weder beim „Fischer”, noch eine halbe Stunde weiter unten, beim „Schwarzen Bue”, einzukehren. Dort, nicht weit von dieser Schänke, erblicken wir einen breitschulterigen Wegelagerer, der uns drohend den Paß verlegen zu wollen scheint. Der Zindelstein ist’s, der einstige gestrenge mittelalterliche Burgvogt. Hohläugig und finster, geschwärzt von der Fackel des Bauernkrieges, schaut er herab von seinem hohen Sitz, als hätt’ er immer noch zu befehlen. Aber Macht und Ansehen sind dahin, nur Raben und Geier finden sich noch bewogen, ihm dort auf dem Turm die Aufwartung zu machen, und die Stürme, wenn sie kommen, in dunkler Winternacht heulend und pfeifend ein Turnier um Graben und Gemäuer abzuhalten. Trotzdem scheint der verwetterte Alte nicht übel Lust zu haben, wenigstens unserer Bregach den Ausgang aus dem Tal verwehren zu wollen.

Eine unternehmende Schwarzwäldernatur jedoch vermag sich überall durchzubringen. Sie scheut einen Umweg nicht, um sicher ans vorgesteckte Ziel zu gelangen; und zudem ist die Tochter des Waldes bereits so stark geworden, daß sie vor keinem Hindernis so leicht mehr zurückschreckt.

Hunderte von Schluchten, Tobeln und Rinnen, alle Quellen und Brunnen haben ihr Verstärkung zugesendet, sie gleichsam ausgesteuert mit ihrem ganzen Reichtum zur Reise hinab ans Schwarze Meer. Und ist der Tag heiter, die Luft stille, so singt ihr wohl auch noch ein Hirtenkind in den Matten dort am Fuße des Berges ein Abschiedslied. Es klingt fast wehmütig, ernst, wie die Farbe der düstergrünen Tanne. Auch der Wald will der Fortziehenden noch das Geleite geben, hinaus bis zum Dorf Wolterdingen.

Von hierab jedoch scheint die Landschaft ein Stück nach dem anderen von ihrer grünen Wäldertracht ablegen zu wollen.

Granit und Gneis haben ihre Herrschaft bereits an den bunten Sandstein abgetreten, Haue und Pflugschar der Gegend mehr und mehr ein schwäbisches Gepräge aufgedrückt. Ja selbst unsere Bregach ändert ihr Temperament und nimmt allmählich das Naturell eines Baarer Bauers an, dem es bekanntlich nie sehr pressiert, außer wenn die Ernte draußen ist und ein Gewitter am Himmel steht. Gemächlich zieht sie am Dorf und an seinen von Obstbäumen beschatteten Gärten vorbei, den erweiterten Wiesenplan hinab. Nur einmal noch, unterhalb Bruggen, drängt sich, vom Schellenberg her, der Wald her-an, bemooste Häupter alter Tannen sind’s, die in der klaren Welle sich bespiegeln möchten.

Bräunlingen, das alte Städtchen, das wie ein anhänglicher Reichsbürger noch so manches Stück aus der ehemaligen vorderösterreichischen Zeit zur Schau trägt, ist schon in Sicht. Seine kleine Kapelle dort auf dem Ottilienberg schaut frei hinaus in die weite Baar, über große Kornfelder hinweg bis zu den grünen Buchenwäldern der „Länge”, wo als letzter Ausläufer des Jura der Fürstenberg sich erhebt und sein Nachbar, der breite Basaltklotz des ebenso mächtigen Wartenbergs.

Nachdem unsere Wäldnerin, welcher Tätigkeit nun einmal zur zweiten Natur geworden, dem Bräunlinger Müller gelegentlich ausgeholfen und in neuerer Zeit auch zum Seidenzwirnen sich herabgelassen (denn vernünftigem Fortschritt ist sie keineswegs abhold), läuft sie am Rothenrain hin, durch „Unterweiden” Hüfingen zu. Bevor sie jedoch dieses Städtchen ganz erreicht, muß sie sich eine kurze Lektion klassischer Bildung und Gelehrsamkeit gefallen lassen; freilich nur spärliche Reminiszenzen sind’s: Fundamente, Mauerwerk mit Heizböden und Legionsziegeln, vermutlich Überreste des keltisch-römischen Brigobannis, welcher Station die Breg dereinst als Taufpatin gedient haben soll.

Sie, die bisher meist nur auf Feld- und Waldwegen gewandelt, betritt nun eine kleine Strecke weiter unten die alte Land- und Heerstraße. Hinter dem Städtchen, dem sie nach gewohnter Art wiederum manchen ersprießlichen Dienst leistet, in der Mühle und auf der Bleiche, in Gerberei und Färberei macht sie, zum tiefen Waag gestaut, einen kurzen Stillstand, als wollte sie sich vorbereiten auf den Empfang in der fürstlichen Residenz, wo sie beim Schlosse die schwesterliche Vermählung feiern und ihren Namen für immer ablegen soll.

Beschleunigten Laufes, das Versäumnis einzuholen, zieht sie weiter; kaum daß sie sich noch Zeit nimmt, drüben bei der Stadtwies dem Landwirt seinen Dunggips und Schwarzkalk zu mahlen und die Backsteinmaschine zu drehen. Schon tönt von Donaueschingen her der Pfiff der Lokomotive; und wie sehr sie sich auch tummelt, Almendshofen und Donaueschingen zu er-reichen, so kommt sie doch beinahe zu spät. Denn gleich nachdem sie am fürstlichen Park, wo die Vermählung der drei als sinniges Gebilde der Kunst im Quellenbassin sich bespiegelt, vorbeigezogen, kommt ihr schon das Kind der Baar, die Donau, entgegen, welche nach kurzem Jugendlauf mit der von Villingen herfließenden Brigach sich vereinigt hat.

Ohne Hast und Überstürzung, wie es einer zu großer Macht und Würde berufenen Jungfrau geziemt, zieht die Einsgewordene durch die fruchtbare Hochebene. Zuweilen scheint sie tiefsinnig stillzustehen, als träume sie von Städtepracht, Kaiserpalästen und großen Reichen. Leise flüstert sie zum Sange in lauer Sommernacht heimkehrender Schnitter und Schnitterinnen, begleitet mit Wellengelispel das einförmige Lied der Grille im herbstlichen Stoppelfeld oder hüllt sich, mit Schilf und Rohr bekränzt, in weiße Schleier ein, die ihr nächtliche Geister und Nebel im nahen Moor und Riede weben.

In Bogen und Krümmungen zieht sie am Wartenberg hin, wie zögernd, hinweg aus der Heimat. Doch lassen wir Bilder und Gleichnisse, ohne die unsere topographische Skizze wohl allzu trocken ausgefallen wäre. Nur eines dürfte, anknüpfend an den Schluß derselben, noch gesagt werden: „Aus der Heimat” (ein Wort, das so vieles in sich schließt) könnte mit Fug und Recht vorliegendes Bild-werk, welches hiermit zum zweitenmal die Reise hinaus ins Land antritt, betitelt werden.

Aber wie dem Maler, wenn er nach längerer Zeit sein Gemälde wieder zu Händen nimmt, Lasuren und Korrekturen notwendig scheinen, um dem Ganzen größere Vollendung und Harmonie zu geben, so fühlte auch der Verfasser sich gedrungen, Allzubekanntes wegzulassen oder kaum angedeutete Motive mehr auszuführen. Soll ja das Werk keine bloße sogenannte Dorf- oder ländliche Liebegeschichte sein, sondern vielmehr eine Lebensgeschichte auf historischem und kulturgeschichtlichem Hintergrund eines ganzen Gaues, eine Arbeit, welche Nachträge und Vervollständigungen keineswegs ausschließt. Die Illustrationen, von Freundeshand auf Stein übertragen, in einer Weise, die bei Fachgenossen und Laien allwärts verdiente Anerkennung gefunden, sind dieselben geblieben. Neu hinzugekommen ist allein die Titelvignette, welche der nunmehrige Verleger unserem „Hieronymus” als Maien vorangesteckt. Und so möge denn diesem gleich wie bei seinem erstmaligen Erscheinen freundliche Aufnahme zuteil werden.

Leider ist die “neu hinzugekommene Titelvignette, welche der nunmehrige Verleger unserem “Hieronymus” als Maien vorangesteckt,” nicht bekannt und es muß hierauf verzichtet werden.

Dies mag daran liegen, dass die 2. Auflage zu Lebzeiten von Lucian Reich keinen Verleger fand und diese erst über 100 Jahre später veröffentlicht werden konnte, um gleich darauf wieder vergessen zu werden.

Ich wünsche allen viel Freude beim Anhören des Podcasts und habt bitte Nachsicht mit meinem “Gestammle”, ich bin Naturwissenschaftlerin und des Alemannischen vom vorletzten Jahrhunderts nicht sonderlich geläufig.

Der heilige Hieronymus nach Albrecht Dürer. Diese unveröffentlichte Lithografie von JN Heinemann könnte die “Titelvignette” sein.

Vorwort zur ersten Auflage

Wie die Blätter am grünen Stamme wachsen und abfallen,

so die Geschlechter der Menschen.

Das eine stirbt ab und ein anderes wird geboren.

Diese Worte aus den Sprüchen des Sirach, welche wir als Motto über den Eingang unserer kleinen Bildergalerie gesetzt, deuten dem Publikum den Sinn an, in welchem dieselbe unternommen und aufgestellt worden. Sie soll ihm das Sitten- und Gewohnheitsleben der früheren Geschlechter eines kräftigen Volksstammes in stillschweigendem Vergleiche zur Gegenwart vorführen und veranschaulichen. Es dürfte dies nicht allein eine angenehme Beschäftigung sein, sondern auch nützliche Betrachtungen veranlassen, besonders in einer Zeit, wo das gediegene Alte meist verkannt und den früheren Zuständen so gerne alles Gute abgesprochen wird.

Der heimatliche Boden dieser Bilder ist jene entlegene Landschaft des Großherzogtums Baden, welche das Sprichwort: „Die Brig und die Breg bringen die Donau zweg” so ansprechend andeutet, die östlichen Täler nämlich des mittleren Schwarzwaldes und die angrenzende Hochebene, ein Teil der alten fürstenbergischen Grafschaft Baar, worin Donaueschingen jetzt den Hauptort bildet.

Von den alten Sitten und Gebräuchen, wie sie ehemals waren, ist zwar vieles schon abgekommen und erloschen, doch lebt noch ein Teil davon so charakteristisch im Volke fort, daß er wohl verdient, abgebildet und beschrieben zu werden – gleichsam als ein Denkmal ehrwürdiger Überreste, aus welchen wir schließen mögen, wie solid, wie reich und eigentümlich jenes Volksleben einst gewesen.

Allerdings haben mit den Zeiten stets auch die Sitten sich geändert; heutzutage aber ist es gekommen, daß eine immer mehr übergreifende Welt-sitte sich als Feindin gebart jeglicher örtlichen Eigentümlichkeit, ja sogar jeglichen nationalen Gepräges. Doch ist vieles auch schon in übelverstande-nem Verbesserungsdrange geringschätzig beseitigt oder methodisch zugestutzt und verkümmert worden.

In den alten Sitten und Gebräuchen aber, von welchen wir gesprochen, spiegelt sich das kräftige, echt deutsche Gemüt unserer Voreltern und ihr gesunder Verstand auf das sichtbarste und entschiedenste ab. Sie bildeten ein ungeschriebenes Gesetzbuch, eine goldene Regel in geistlichen und weltlichen Dingen, in Scherz und Ernst, in Haus und Feld. Sie bewahrten das Leben vor der nüchternen Zerfahrenheit, die unsere Tage so auffallend bezeichnet.

Die Bewohner einer Landschaft, eines Gaues, bildeten früher eine fest-gegliederte Genossenschaft, in Tun und Handeln. Jeder Stamm bewahrte seine Eigentümlichkeiten, wodurch er sich von andern unterschied und auszeichnete. Und trotzdem, daß es dem einzelnen nicht gestattet war, von den ererbten Formen abzuweichen, so blieb ihm doch Raum genug, seine persönlichen Eigenheiten und Gaben auf das mannigfaltigste an den Mann zu bringen. Denn die Stände und Körperschaften mit ihren althergebrachten Gewohnheiten und Rechten wiesen jedem, wie die Marksteine im freien Feld, seinen Platz und Boden an, worauf er frei und ungehindert schalten und walten konnte. Mit ihnen verschwindet aber nun alles, was sich an sie anknüpfte: die ehrsamen Bürger- und Bauerntrachten, die volkstümlichen Feste und Spiele, die Lieder und Tänze, die alten Hausbräuche, der alte, fromme, patriarchalische Sinn, kurz alles Nationale und Eigene.

Wenn ich von all diesem so manches noch sah und hörte und mit dem hereinbrechenden modernen Leben verglich, so entstand in mir immer der Wunsch, das Gesehene und Gehörte, im dauernden Wechsel, nach besten Kräften in Wort und Bild darzustellen und aufzubewahren. Und da ich fühlte, daß mir solches um so eher gelingen dürfte, als es die eigene Heimat betrifft, so unternahm ich endlich diese Darstellung.

In der Baar zu Hause, besuchte ich oft die nahen Schwarzwaldtäler mit ihren Einöden, ihren dunklen, weithingedehnten Tannenwäldern und wasserreichen Wiesen, mit ihren traulichen Hütten und Höfen, und lernte dadurch das Leben des rastlos tätigen und genügsamen Menschenstammes kennen, welcher sie bewohnt.

Aber ich warf meinen Blick auch in die verflossenen Zeiten zurück und sammelte manches, was noch aus ihnen stammt, um sie desto treuer und lebendiger beleuchten zu können. So fand ich unter anderem unter dem Nachlasse meines seligen Großvaters eine Chronik unseres Heimatstädtleins Hüfingen, deren Verfasser ein Mann war, von welchem in den folgenden Blättern eigens die Rede ist. Dieses Tagebuch enthielt (ich sage „enthielt”, weil es leider verlorenging) freilich nichts von allgemeinerem Interesse; aber was ich zwischen seinen Aufzeichnungen von Geburts- und Todesjahren, von Hochzeiten und Festen, von teueren und wohlfeilen Zeiten, städtischen Bauten und Veränderungen zu lesen fand, was ich aus dem Munde meiner Großeltern und Eltern, welche väterlicherseits vom Lande und mütterlicherseits aus der Stadt sind, über heimische Dinge und Familienverhältnisse wiederholt vernahm und was ich darüber noch anderwärts in Erfahrung brachte – das alles zusammengehalten gab mir hinreichenden Stoff, um ein Stücklein heimatlichen Lebens und Webens aus den letzten siebzig Jahren darstellen zu können.

Und indem ich hierzu das Leben des Hieronymus wählte, hatte ich den Vorteil, meist speziell Wahres und persönlich Erlebtes aus dem angedeuteten Bereiche dem Leser vorführen zu können. Darum freilich kommen in diesem Leben und seinen Bildern keine jener romanhaften Verwicklungen und absonderlichen Entwicklungen vor, wie sie der oder jener Leser lieben mag, dem nichts pikant genug vorkommt oder zu scharf gewürzt; aber ich sehe auch nicht ein, warum ich dem guten Meister Hieronymus, dem das Schicksal ohnehin so manche Schwierigkeiten bereitete, noch mehr Steine des Anstoßes hätte in den Weg werfen sollen, nur um solchen Lesern zu gefallen.

Die interessanteste Entwicklung im Leben jedes einzelnen ist eben doch das, was er wird und wie er es wird, und wenn ihn der liebe Gott zur Zugabe noch in anderweitige frohe oder traurige Ereignisse verwickelt, so soll es dargestellt, aber nicht übertrieben werden.

Ein solches Werk aber der Offentlichkeit übergeben, heißt ein Haus an die Straße bauen. Es wird gelobt und getadelt; denn wer an die Straße baut, hat viele Meister, sagt das Sprichwort. Es gleicht einer Schenke, deren Schild oder grüner Busch jedem zur Einkehr winkt. Viele gehen vorüber, andere treten ein und versuchen den Trank; dem einen mundet er, dem anderen nicht; der eine findet die Zeche billig, der andere hält sich für überfordert. Das ist nun einmal nicht anders, und man muß es hinnehmen, wie es kommt.

Doch weiß ich: Es behagt manchem Wanderer recht wohl in einem einfachen Schwarzwälderwirtshaus, wo ihm der Wirt anstatt der Küchenprodukte eines welschen Restaurants heimische Kost vorsetzt; liefern doch unsere Wälder und Felder, unsere Wasser so manches, was selbst der Gaumen eines Feinschmeckers nicht verschmähen dürfte.

Und wie mancher, der alle Meere durchschifft und alle Länder bereist hat, zuletzt findet, daß es daheim doch auch wohnlich und schön sei und daß es manches stille, anmutige Plätzlein in der Nähe gebe, welches er früher nie gekannt oder geschätzt hatte. Sollte es nun der Liebe und dem getreuen Fleiße, womit diese Blätter entworfen und von Freundeshand auf Stein gezeichnet worden, gelungen sein, alte heimische Erinnerungen festzuhalten und bei Gleichgesinnten Teilnahme zu erwecken, so muß vor allem des erlauchten Schutzes gedacht werden, den unser Geisteskind schon vor der Geburt bei jenem edlen Fürsten gefunden, welchem das Ganze in dankbarster Verehrung gewidmet werden durfte.

Möge ein deutsch und vaterländisch gesinntes Publikum unsere kleine Bildergalerie mit Nachsicht und billiger Beurteilung aufnehmen! In dieser Voraussetzung wollen wir sie demselben getrost eröffnen. Ist auch manches darin noch mangelhaft, so müssen wir den Beschauer bitten, noch allerlei Gutes und Schönes selber hineinzudenken und so die Lücken auszufüllen.

Wir unsererseits können uns damit entschuldigen, daß Dichten und Malen freie Künste sind, daß also jeder sich darin versuchen darf, ohne vorher zunftmäßig das übliche Meisterstück gemacht zu haben.

Vorwort zur neuen Auflage

Donaueschingen, Weihnachten 1957 von Dr. Johne

Die landläufige und etwas verschwommene Bezeichnung „ Volksschriftsteller” wird der künstlerischen Persönlichkeit Luzian Reichs nicht ganz gerecht.

Luzian Reich ist mehr als ein Volksschriftsteller. Er ist auch einer der ersten und vorbildlichen Vertreter der Heimat- und Volkskunde. Sein Hauptwerk „Hieronymus” beweist uns das aufs schönste. Hansjakob nennt das Werk “eines der besten Volksbücher überhaupt”. Und Luzian Reich spricht sein Wollen und seine Absicht deutlich aus: „Es soll das Werk keine bloße sogenannte Dorf- oder ländliche Liebesgeschichte sein, sondern vielmehr eine Lebensgeschichte auf historischem und kulturgeschichtlichem Hintergrunde eines ganzen Gaues.” Er will, wie er im Vorwort zur 1. Auflage sagt, im „Hieronymus”…„ein Stücklein heimatlichen Lebens und Webens aus den letzten siebenzig Jahren darstellen” . Er will erzählenderweise belehren, ohne daß die Leser es groß merken; er will seinen Lesern die Schönheit der heimatlichen Natur, der alten Sitten, Gebräuche und Trachten vor Augen führen und sie dahin bringen, daß sie diese Schönheiten begreifen und an ihnen festhalten. So wird der „Hieronymus” tatsächlich zur aufschlußreichen und eindringlichen Kultur- und Sittengeschichte der Baar und der angrenzenden Schwarzwaldtäler. Es ist aber keine trockene Kulturgeschichte, die uns vorgesetzt wird, sondern die Kulturgeschichte ist hineingesponnen in eine einfache und schlichte Erzählung, die man in gewissem Sinne füglich auch eine Erziehungsgeschichte nennen könnte. Und oft wird die Geschichte zur freundlichen Idylle.

Luzian Reichs Vater war Schulmeister, und er selbst war jahrzehntelang Zeichenlehrer. Das Lehren und Belehren liegt ihm also im Blute schon von Vaters Seite her, dessen nachgelassene Aufzeichnungen der Sohn nachgewiesenermaßen in seinem „Hieronymus” mitverwendet und mitverwertet hat.

Luzian Reich singt in seinen Werken immer die gleiche Melodie, das Lied der Heimat, aber in vollendeter Form und in vielen Variationen. Es ist nichts Abseitiges, was Luzian Reich darstellt, nein, es ist das Alltägliche, das Einfache, was er schildert, aber er erzählt es kunstvoll im inneren Aufbau und wahrhaft in der Empfindung. Alle falsche Sentimentalität liegt ihm fern. Das Volkstümliche kennt auch keine geistreichen Reflexionen.

Luzian Reich sammelt „Blumen, wie sie ein Wanderer am Wege durch Felder und Wälder pflücken kann”. Reich gemahnt uns in seiner Erzählkunst an Jeremias Gotthelf oder Pestalozzi und mitunter selbst an Johann Peter Hebel. Dabei mangelt es Reich keineswegs an dichterischer Erfindungsgabe, und immer wieder packt uns die Gefühlstiefe in der Erzählung.

Wir dürfen nicht vergessen, daß Luzian Reich dem alten Kulturgut der Baar um mehr als hundert Jahre nähersteht als wir, daß er uns deshalb vieles durch seine Erzählung erhalten hat, was heute schon längst vergessen wäre, und daß er daneben auch manches Alte wieder neu entdeckt hat.

Vier Jahre vor Eichendorffs Tode ist der „Hieronymus” erschienen. Und er ist als eine Spätblüte der Romantik zu begreifen.

Die Sprache Luzian Reichs bleibt immer einfach, schlicht, ohne jegliches Pathos, wie auch Hansjakob den „Hieronymus” als „einfach, schlicht und lieb geschrieben” charakterisiert; und er sieht in ihm den „romantischen Goldschimmer der guten alten Zeit”. Die Sprachkunst Luzian Reichs ist nicht alltäglich. Sein Sprachgefühl ist außerordentlich und sein sprachlicher Ausdruck voller Kraft. In kurzen, eindrucksvollen Sätzen gleitet der Fluß der Erzählung dahin. Und über aller Darstellungskunst liegt etwas Verhaltenes, Träumerisches. Es nimmt eigentlich wunder, daß nicht Stücke aus dem „Hieronymus” in die Lesebücher der badischen Volksschulen Eingang gefunden haben.

Stilistisch ist Luzian Reich seinem großen Kunstgenossen Adalbert Stifter nicht unähnlich, dem er auch in der liebevollen Kleinschilderung der Natur verwandt ist.

Luzian Reich ist aber nicht nur Schriftsteller, er ist ja auch Maler, und so veranschaulicht er das, was er erzählt, noch durch liebevoll gezeichnete Bilder.

Ein ganz eigenartiger Reiz liegt in diesen Zeichnungen zum „Hieronymus” In der Darstellung der Landschaft hält sich Reich realistisch an die Natur.

Die Erzählkunst in den Bildern ist nicht geringer als die in der sprachlichen Schilderung. Immer wieder erfreut uns die in den Zeichnungen zum Ausdruck kommende ruhige Betrachtung der Natur. Es gibt keine besseren und feineren Bilder vom Leben auf der Baar und im Schwarzwald. In der Natur- und Menschendarstellung sind sie gleich vortrefflich, behäbig und aus tiefem Verstehen von Natur und Volk gewachsen. Mit den Zeichnungen rückt Luzian Reich durch deren tiefen Empfindungsgehalt in die Nähe Ludwig Richters oder seines Freundes Moritz von Schwind, mit dem er auch zeitweise zusammengearbeitet hat. Daß Reich in seinem Schwager Johann Nepomuk Heinemann, der die Bilder zum „Hieronymus” auf Stein gezeichnet hat, einen kongenialen Genossen fand, darf als Glücksfall erscheinen.

Die äußeren Lebensumstände Luzian Reichs sind rasch erzählt. 1817 im alten Baarstädtchen Hüfingen geboren, lernt er zeichnen und malen im Städelschen Institut in Frankfurt und dann in München. Das Glück hat ihm nie gelächelt. Daß er 1855 eine gering bezahlte Zeichenlehrerstelle am Gymnasium in Rastatt annahm und sich dort 35 Jahre lang in ständigen Disziplin-Schwierigkeiten mit seinen Schülern herumplagte, daß er daneben zur Aufbesserung seiner kargen Besoldung allerlei Malerarbeiten ausführte, wie sie der Tag so mit sich brachte, oder größere und kleinere Geschichten schrieb, ist der zwangsläufige Ausfluß seiner beengten materiellen Lage. Im Alter findet Luzian Reich wieder heim in seine geliebte Baar, in seine Vaterstadt Hüfingen, und dort stirbt er, einsam und kaum beachtet, als 83 jähriger Greis im Jahre 1900.

Reichlich hundert Jahre sind seit dem ersten Erscheinen des „Hieronymus” verstrichen (I853). Fürst Karl Egon II. zu Fürstenberg hatte dem Verfasser zum Drucke ein Darlehen gegeben, und ihm hat Reich die erste Auflage des Buches gewidmet. Rasch zwar war die 1. Auflage vergriffen; eine 2. Auflage erschien 1876, die dem Neudruck zugrunde liegt. Alle Bemühungen Luzian Reichs aber, dem Werke vor seinem Tode noch einmal zum Drucke zu ver-helfen, waren vergeblich. Es ist deshalb ein großes Verdienst der Hüfinger Heimatzunft in Verbindung mit dem Bund „Heimat und Volksleben”, daß sie es unternommen hat, das Buch neu herauszugeben. Daß S. D. Dr. h. c. Prinz Max zu Fürstenberg, die Stadt Hüfingen, der Kreis Donaueschingen und der Landesausschuß „Tag der Heimat” in Südbaden durch Beihilfen die Neuausgabe ermöglicht haben, soll ihnen die Heimat danken.

Möge nun der „Hieronymus” im neuen Gewande das werden, was er von Anfang an sein sollte: das Heimatbuch der Baar und des Schwarzwaldes, das in jeder Bürger- und Bauernstube seinen Ehrenplatz hat. Wer Land und Leute der Heimat vergangener Zeiten kennenlernen will, wird und muß zum „Hieronymus” greifen. Freilich, wer allein sein Genügen findet an Kriminalreißern, dem wird der „Hieronymus” nicht viel zu sagen haben. Wir haben aber die Hoffnung, ja die Überzeugung, daß es doch noch sehr, sehr viele ernste und kunstverständige Heimatfreunde gibt, die den neuen „Hierony-mus” freudig begrüßen und ihn zu ihrer Haus- und Heimatpostille erwählen.