Wanderblühten – Einungsmeister Konrad Ebner

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

Konrad Ebner ist verliebt

Acht Jahre nach dem Tod des Vaters beschloss auch der Großvater, der viel Geprüfte Einungsmeister, sein bewegtes Leben. “Fliehe, weltliche Eitelkeit, vertraue dem Höchsten und behalte dein Gewissen lauter zu aller Zeit“, waren die letzte Worte des Sterbenden an seine Enkelin, die jetzt mit ihrer Mutter alleine stand in liebleerer Zeit, die, wie die kalte Luft nach einem Gewitter, den unglückseligen Empörungsjahren gefolgt war.

Am Tage des Begräbnisses war der junge Ebner früh im Trauerhause angelangt. Oft, noch in besseren Tagen, hatte er die Familie besucht; sein verstorbener Vater, ein Blutsverwandter des Einungsmeisters, gehörte entschieden zur sogenannten Tröndlin’schen Partei, deren Geschick er in guten wie bösen Zeiten redlich geteilt hatte. Ohne Worte, im Gefühl des bitteren Leides, hatten die Frauen den Jüngling empfangen. Stumm reichte ihm Katharina, das einzige Töchterlein, die Hand, ihr Gesicht an seinen Arm gelehnt. Es lag in der Gebärde etwas Flehendes, als suche das schwache, hilfsbedürftige Kind Schutz an der Brust des Verwandten und Jugendfreundes. – Ernste Augenblicke, in welchen der Seele alles Kleinliche und Erkünstelte unzulänglich ist, haben meist etwas Großes, und verketten gleichgesinnte Menschen oft unauslöschlicher als die Momente der Lust und Freude.

Der junge Mann fühlte sich sonderbar ergriffen. Nur wenige Worte des Trostes kamen über seine Lippen. – Mehrere Verwandte waren unterdessen erschienen, die Stube füllte sich mit Leidtragenden. In der Kammer stand der Sarg, an welchem betend die Hinterlassenen knieten, umgeben von Frauen in Trauertracht, mit brennenden Wachskerzen in den Händen.

Wie ein Traumbild ging Alles an dem Vetter und Freund vorüber. – Die Glocken erschallten, und der lange Zug setzte sich in Bewegung. Fast mechanisch folgte er der Bahre, welche von acht Einungsmännern getragen wurde. – Wenig blieb ihm von der Leichenrede, und noch weniger beteiligte er sich an dem üblichen Leichenmale. Es trieb ihn hinaus, um mit sich und seinen Gedanken allein zu sein; darum verabschiedete er sich bald, auf ruhigere Zeiten sein Besuche versprechend.

Auf dem Nachhauseritt hatte der Bursche erwünschte Muße, das Erlebte noch einmal an seinem Sinnen vorübergleiten zu lassen. – Wie ein Glasgemälde, von dem Strahl der Sonne getroffen, plötzlich in harmonischen Farben erglüht und in bestimmten Umrissen sein Gegenstand sich erzeigt, also hatte der Blick der Liebe all sein Denken und Wünschen entflammt und zu einem einzigen lichten Bilde gestaltet. Er gedachte der Tage und Stunden, die er früher, in den bewegten Zeiten des Bürgerkrieges mit der schönen Base zusammen gelebt. Aus dem zarten morgendlichen Dunst der Jugend trat ihr Bild lieblich in den Vordergrund der Gegenwart. Seine frühere verwandtschaftliche Gleichgültigkeit gegen das Kind war mit einem Mal, wie durch Zauber, umgewandelt in Liebe gegen die hehre Jungfrau, die in verschönender Glorie des Leides unablässig vor seinen Blicken stand.

Mehrmals war die Kleine während der frühen Unruhen im Ebner’schen Hause untergebracht worden. Einmal mehrere Wochen zur Zeit, als die Salpeterrt sich geweigert, den Franzosen, welche von Konstanz her das Land überschwemmten, Kontribution zu leisten, und der Großvater als Einungsobmann dafür Execution und Einquartierung erhalten hatte. Ein andermal befanden sich Beide auf der Flucht im Hause des Landvogts zu Waldshut, wo die Landkinder in der vornehmeren Umgebung nur um so kameradschaftlicher sich aneinander anschlossen. Auch jenes Tages erinnerte sich der Jüngling, wo er mit seinem Vater, auf die Nachricht von der Misshandlung des Müllers, nach Alpfen gefahren, und mit dem Mädchen und anderen Nachbarskindern in der Kirche des Dorfes beten mußte für den tödlich verwundeten Mann.

Unter solchen Grübeleien hatte er unbewusst den größten Teil des Weges zurückgelegt, vorüber an Wiesen und segenverheißenden Kornfeldern, ja sogar an deneigenen, ohne sie zu beachten; und wenn der Blick des sonst aufmerksamen Landwirts je einmal darüber hinweg schweifte, so sah er nur rote Rosen und blaue Kornblumen, und Schmetterlinge, die sich in den sommerlich heißen Lüften wiegten. – Und in dieser Stimmung haben wir den jungen Mann damals nach Hause kommen und seinem Vetter und Götti den bewußten Besuch abstatten sehen.

Mehr noch als die fragliche Einwilligung der Mutter, die allerdings gewohnt war, in häuslichen Angelegenheiten ein entscheidendes Wort zu sprechen, war dem Hoffenden der Wille, die unerforschte Neigung des Mädchens ein Gegenstand peinlicher Unruhe. Jetzt erst fiel ihm wieder ein, was kürzlich die Base im Gespräch mit der Mutter geäußert: dass nämlich Katharina durch Verwendung der Frau Waldvögtin, einer Freundin der Fürst-Abtissin zu Säckingen, wahrscheinlich im dortigen Kloster Aufnahme finden und den Schleier nehmen werde.

Was er früher nur mit halbem Ohr gehört, fiel ihm jetzt wie ein schwerer Stein aufs Herz. Schon sah er das Mädchen eingekleidet, der Welt für immer Lebewohl sagen; sich selbst aber als armen Adam hinausgestoßen aus dem sehnsüchtig erträumten Paradiese. Tausendfach verwünschte er die Zutuhnlichkeit der Frau Waldvögtin; je mehr er die Sache überlegte, desto mehr drängte es ihn, so bald wie möglich etwas Entscheidendes zu wagen. Vor allen Dingen mußte er über des Mädchens Gesinnung ins Klare kommen; dann erst sollte sein Alliierter, der Götti, geeignete Schritte tun. Ehe jedoch noch irgend etwas geschehen konnte, spielte eine zufällige Begegnung, die Gunst des Augenblickes, freundlich die Vermittlerin.

Konrad Ebner spricht mit seiner Mutter und der Götti vermittelt

Am nächsten Sonntagnachmittag, es war herrliches Wetter und die Luft träumerisch und heiß, sehen wir den jungen Ebner gedankenvoll, wie sich’s für einen Grillenfänger geziemt, am Fenster stehen. – Gilt sein Blick etwa dem Wetter, weil die Ernte bereits in Angriff genommen? Oder schweben seine Gedanken mit den Raben dort, die in Zügen über die Wälder sittichen gegen die Berge Unteralpfens? – Wäre das letztere der Fall, so dürfte das Lied, welches die fröhlichen Bursche hinter seinem Rücken in der Wirtsstube singen, wohl als Text zu seiner augenblicklichen Stimmung gelten.

“Nur dein gedenk ich, bin ich erwacht,

Du bist mein Stern in dunkler Nacht;

Um blauen Himmel seh ich dein Bild,

Beim Sternenschimmer strahlst du mir mild.”

Ehe noch das Lied zu Ende, rasselte eine zweispännige Kutsche heran und hielt vor dem Hause. Der dienstbeflissenen Wirt eilte hinaus, die Gäste zu bewillkommen. Und siehe – es war die gestrenge Frau Waldvögtin mit ihrem Töchterlein – und noch Jemand, dessen Anblick dem Auwartenden am Kutschenschlag überraschend das Blut ins Gesicht trieb – Katharina, die Enkelin des Einungsmeisters. Der höfliche Wirt zieht die grüne, mit Gold und Pelzwerk verbrämte Samtkappe vom Haupte, bückt sich und schlägt den Wagentritt auseinander.

Ob die Mutter zu Hause? Fragt die adlige Dame grüßend mit herablassender Bewegung des Fächers, und steigt, als jener bejaht, gestützt auf den Arm des jungen Mannes, aus dem Wagen, ebenso das hochgetürmte Puderköpfchen mit der Wespentaille, und zuletzt – das schöne Kind vom Lande, welches in seiner gefälteten Jüppe, dem dunklen Goller und schwarzseidenen Plunderkäpplein einen auffallenden Kontrast bildete gegen die modischen Damen der Stadt.

So freudig Konrad anfänglich auch überrascht schien, so schnell verdüsterte sich sein Blick, denn eine bedenkliche Ahnung raubte ihm jedes Wort, was er zum Empfange entbieten gewollte. War es nicht offenbar, dass allein die leidige Klostergeschichte die Damen mit dem Müllerstöchterlein zusammenführt? Er mußte äußerlich freundlich scheinen, während ihm innerlich doch wind und wehe war. Konnte am Ende die Angelegenheit nicht schon weiter gediehen sein, als er nur dachte?

Es kam ihm vor, während er die Frauen ins Haus geleitete, als ginge er hinter seiner eigenen Bahre her, als müsse er sein fröhlich hoffendes Gemüt bereits verwelkt zu Grabe tragen helfen. In steigendem Unmute machte er sich Luft in geheimen Verwünschungen über die vornehme unberufene Unterhändlern und die Fürst-Abtissin zu Säckingen. Und wahrhaftig, ein Glück konnte es genannt werden, dass die Mutter gleich bei der Hand war, die Gäste gebührend zu empfangen, denn der Sohn hätte in diesem Augenblicke, statt unterwürfiger Worte, lieber gleich polternd seinem Ingrimm die Zügel schießen lassen, das sein angezettelte Planwerk zu zerreißen.

Die Herrschaften, wie er hörte, kamen mit der Tat von Alpfen, wo die gnädige Frau im Tröndlin’schen Hause, gegen welches man österreichischer Seits so viele Verbindlichkeiten zu haben glaubte, Beileidsbesuch gemacht, und mit Einwilligung der Witwe-Mutter das Töchterlein auf einige Zeit zur Erholung mit nach der Stadt genommen hatte.

Von früher her war man aber gewohnt, bei Spazierfahrten sein Absteigequartier im befreundeten Hirschenwirtshause in Dogern zu nehmen. Die gnädige Frau, eine berechnende Haushälterin, glaubte gefunden zu haben, dass auf dem Lande alles besser und wohlfeiler zu bekommen sei als in der Stadt, daher sie in der Regel ihren Hausbedarf an Obst, Butter, Leinwand und Anderem durch Vermittlung der gefälligen Wirtin in Dogern bezog; und selbst der gestrenge Herr Waldvogt hatte früher das Ländliche so große Vorliebe, dass er behauptete, dass Waldshuter Brot durchaus nicht essen zu können, weshalb nur solches von Dogwen auf seinen Tisch gebracht werden durfte. Natürlich, dass man für solche schuldige Dienstleistungen die Rechnung oft sehr spät, zuweilen gar nicht abzuverlangen beliebte.

Auch diesmal hatten ähnliche Bedürfnisse die Gnädige ins Haus geführt. Man war durch die Wirtsstube, vorüber an den honneurs-machenden Bauersleuten in das Nebenzimmer geschritten, wo die Gesellschaft sich niedergelassen hatte, um einen kleinen Imbiss einzunehmen.

Während des Mahles setzte die adlige Dame ihren ländlichen Vertrauten gesprächig auseinander, welch große Teilnahme sie und ihr Mann an den Geschichten der Tröndlin’schen Familie nähmen; zumal jetzt, nach dem Hingang des Großvaters, dessen weniges hinterlassenes Vermögen wohl am besten für die Uneigennützigkeit und Amtstreue des vielfach verleumdeten Mannes Zeugnis gebe und wie die sich es jetzt zur Pflicht mache, mit Hilfe ihrer Connexionen für die Zukunft Katharinens, des letzten Sprößlings des einungsmeisterlichen Hauses, Sorge zu tragen u.s.w.

Katharina saß, ohne einen Bissen von dem Frühstück anzurühren, geschämig neben der Frau, die also unschonlich fortfuhr, über die Verhältnisse des elterlichen Hauses zu verhandeln und ihre eigene Mildtätigkeit in den günstigen Licht zu stellen. Konrad, der argwöhnisch jeden Worte gelauscht, schloss funkelnde Blicke nach der Sprecherin. Er glaubte zu wissen, wo das Ganze hinaus wollte, und fühlte sich mächtig versucht, jetzt gleich vor aller Augen sich zum Ritter des verlassenen, arglosen Geschöpfes aufzuwerfen.

Doch bald lenkte die redselige waldvögtische Ehehälfte das Gespräch wieder auf Wirtschaftsgegenstände, und nachdem der Imbiss eingenommen, erhoben sich die Frauen, um, geleitet von der Hausfrau, einen Rundgang durch Küche und Vorratskammer zu machen. Unaufgefordert hatte sich Konrad dem Zuge angeschlossen. – Der Augenblick war kostbar; konnte nicht heute oder morgen schon dem harmlosen Mädchen ein bindendes Wort, ein Versprechen abgerungen werden? Aus dem Hofe, wo man dem Hühnervolk eine flüchtige Beachtung geschenkt hatte, ging es über die breiten Gänge und Stiegen ins obere Stockwerk, wo einige Zimmer ganz neu hergerichtet und aufs schönste möbliert worden waren.

Es war nicht mehr als billig, dass, während die Wirtin zu den vorausschreitenden Damen hielt, Konrad sich der bescheidenen Jugendfreundin beigesellt. Die Mutter, als man die unbewohnten Zimmer betreten und die grüngestrichenen Fensterläden geöffnet hatte, gab nicht undeutlich zu verstehen, dass all diese Herrlichkeiten nur auf die Zeit warteten, wo dereinst (wo möglich recht bald) eine brave Schwiegertochter die bejahrte Mutter im Hauswesen ablösen und die Pflegerin ihres Alters werden sollte: “Denn”, setzte die Sprecherin hinzu “ein so großer Umtrieb ist mit fremden Leuten nicht immer am Besten versorgt, und ich kann halt auch nicht mehr überall nachkommen; will aber Einer, daß’s ihm g’lingt, so lueg er selber nach sein’m Ding, war das Sprichwort meines Mannes selig.!”

“Es wird”, bemerkte lächelnd die Frau Waldvögtin, “nur auf Euch ankommen, in diesem Punkte eure Wünsche recht bald erfüllt zu sehen”. – War es ja doch kein Geheimnis mehr, dass der Sohn so gut wie verlobt sei und im Begriffe stehe, dem reichen Fränzle die Hand zu reichen. – Und auch Katharina mochte in diesem Augenblick an die Glückliche denken, die bestimmt war, in diese wohnlichen Räume als waltende Hausfrau eingeführt zu werden. Ihr Begleiter aber stand wie auf Kohlen – sein Bekenntnis schwebte ihm auf den Lippen. – Die Mutter schritt nun mit den Damen ins Nebenzimmer, wo Vorräte von gedörrtem Obst und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufbewahrt lagen.

Konrad aber, der zögernd zurückgeblieben war, trat mit seinem Bäschen an ein offenes Fenster, wo auf zierliches Straußbrett ein lieblicher Blumenflor sproßte. – Weiter hinaus sah man über dunkelbelaubte Obstgärten und zwischendurch die sonnig glitzernden Wellen des nahen Rheins. Jetzt mußte ein keckes Wort, eine kühne Werbung versucht werden. – Er ergriff ihre Hand: “Katharina” – sagte er mit ungewisser Entschlossenheit, “teile mit mir; du siehst, zum Guten fehlt mir noch das Beste -wähle, – sprich ja oder nein”. Er hielt inne und stand vor ihr, wie der Rekrut, im Begriffe die gezogene Nummer zu öffnen. – Das Mädchen schaute ihn verwundert an. – Das war nicht der Ton, nicht die Miene des Schmerzes. – Er aber glaubte in dem schönen feuchten Augen zu lesen, – dass er gewonnen habe; und ihre schüchternen Einwand: ob sie auch wohl im Stande sein werden, alle Ansprüchen einer solchen Familie zu genügen, sagte eben nur, was ihr geliebter Mund verschwieg: dass er glauben und hoffen dürfe.

Doch es war nicht die Zeit zu langen Erörterungen; eben rief die Mutter aus dem Nebengemache, wo der Sohn Auskunft geben solle über die Preise verschiedener Fruchtgattungen.

Hochzeit und Karriere des Konrad Ebner

Mit fröhlichem Mute geleitete der Wirt die Gäste zum Wagen, als er sie vor einer Stunde empfangen hatte. Sein Gesicht schien vergnügter beim Abschied, als es beim Willkommen gewesen; und vermutlich war er jetzt auch gegen die Frau Waldvögtin und gegen die Fürstabtissin zu Säckingen um ein gutes milder gestimmt.

Sein Missmut war wie weggewischt, und in der Freude des Sieges konnte er unmöglich auf halbem Weg stehen bleiben und der Mutter die Sache länger verschweigen; auch war er zu ungeduldig und aufgeregt, um die Vermittlung des bedächtigen Götti abzuwarten. – Noch vor Sonnenuntergang wollte er ins Klare kommen, und keine quälende Ungewissheit mit sich zu Bette nehmen.

Wahrscheinlich war es mehr die Hast und stürmische Art, wie er das Anliegen der Mutter vortrug, als die Sache an sich, was der Frau missfiel und der Widerstand hervorrief. Mit etwas mehr Ruhe und Schmiegsamkeit würde er leicht auch diesen entwaffnet haben, aber heute glich er einen Strom, der beim geringsten Hinderniss aufbraust und überschwillt. -Er drohte, wenn man ihm das Mädchen nicht lassen wolle, Haus und Hof im Stich zu lassen und unter fremden Menschen sein Glück zu suchen.

Schmerzlich überrascht schwieg die Frau, der Sohn aber rannte hinaus ohne Hut, unter den glühenden Abendhimmel, durch Felder und Wiesen an die Gestade des mächtigen Rheins. – Und wie die Wellen zischten und schäumten und am Ufer sich brachen, also legte sich allmählich seine Leidenschaft. – Ruhe und Besonnenheit kehrten wieder, und er glaubte, je mehr er über die Sache nachdachte, zu fühlen, dass er sich übereilt und Unrecht habe.

Unterdessen hatte ein guter Geist den Götti in den Hirschen geführt. Gewöhnlich Sonntagabends pflegte er dort Besuch zu machen. – Wenige Gäste traf er in der Wirtsstube; im Nebenzimmer aber sass die Wirtin, den Kopf in die Hand gestützt, seufzend und in Tränen. – Der Hausfreund stutzt, eine leise Ahnung läßt ihn das Vorgefallene halb erraten, und die abgegriffenen Antworten und Ausrufe, als er gefragt, Was geschehen, geben ihm vollends Gewißheit. Solchen Undank, jammerte die Frau, müsse man mit den eigenen Kindern erleben – man setze die Mutter auf die Seite, und zeige ihr, dass sie unwert sei – kleine Kinder, kleines Kreuz, große Kinder, großes Kreuz – und hierauf wieder eine neue Flut von Tränen.

Also, dachte der Gevatter bei sich selbst, hat Konrad, der Kindskopf, das ganze Spiel verdorben, und meinen fein ausstudierten Plan zu Wasser gemacht. – Doch nach kurzem Überlegen faßte er sich und bedachte, dass jetzt erst sein erstes Vermittlungswerk beginnen müsse.

“Frauke Gevatterin”, begann der Familienrat mit Würde, “wenn ich recht berichtet bin, so handelt es sich um den Konrad und das Kätherle; – die Wahl ist, beim rechten Licht betrachtet, so gar weit gefehlt nicht. – Luegt, die Jugend will auf ihre eigene Art leben, also war es auch zu unserer Zeit; und wider die Liebe, das wißt ihr ja wohl, ist kein Kräutle gewachsen. – Das Mädel aber, muss Ein’s sagen wie’s Ander, ist gut und schaffig auferzogen, und zudem aus eurer nächsten Verwandtschaft; und ihr könnt schon um der Freundschaft und Liebe willen, so ihr zu dem tröndlin’schen und österreichischen Namen traget, dem Kätherle nicht abhold sein.- Lueget, der Alte, tröst in Gott, hat’s um euer Haus gar wohl verdient; und was sein Großkind, das Kätherle anbelangt, so denke ich, wird euch das Mädle zu ehren und zu schätzen wissen, und euch, hol’ es mich, Gott, auf den Händen tragen; – hat auch alle Ursach dazu, und wollt ihm’s nicht anders raten; wer weißt aber ob’s Fränzle — .”

Aber du lieber Gott, gegen das Kätherle hatte ja die Mutter eigentlich nichts einzuwenden. – Das truzliche und ungattige Wesen, womit ihr die Sache als bereits aus- und abgemacht zu wissen getan worden, das war es ja eigentlich, was ihr die Seufzer an Tränen ausgepreßt hatte.

Doch auch dieser letzten Vorbehalt wusste der Freund zu entkräften. An dem ganzen Missverständnis, sagt er, sei er alleine Schuld. Konrad habe ihm die Sache anvertraut und ihn ersucht, ein gutes Wort deshalb bei der Mutter einzulegen, wozu er halt bis jetzt noch keine Gelegenheit gefunden habe wegen der vielen Erntegeschäfte. Wenn sie also partout auf Jemand bös sein wolle, so müsse sie es auf ihn sein, so unlieb ihm’s auch wäre. “Dass aber Unfried und Zank deswegen im Hause obwalten soll”, schloss er, “das kann ich nun und nimmer zugeben, Frau Gevatterin. Der Konrad ist wohl e’ bissel rasch und hitzig, aber sonst kein bös Fünkle in ihm, und wenn man ihn zu behandeln versteht, die gut’ Stund selber. – Darum, Frau Bas, die Hand d’rauf: essen und vergessen; alles Andere will ich über mich nehmen und ausfechten.”

Mit also beredetenn Worten wußte der Götti den Unmut der Frau abzulenken und den Boden zu lockern, auf welchem die Ölpflanze des Friedens wieder Wurzel schlagen und grünen konnte.

Und sicherlich wäre denselben Abend noch das Fest der Versöhnung unter den drei Menschen gefeiert worden, wenn Konrad, von seinem Gang an den Rhein zurückkommend, nicht sogleich auf seine Kammer geschlichen wäre, und verstimmt über sein Dareinfahren sich zu Bette gelegt hätte.

Doch der folgende Morgen versöhnte vollends die Herzen, und der Götti, der alsobald herübergekommen, erschien noch zu rechter Zeit, um dem neu aufgerichteten Bunde sein Bravo und Amen sprechen zu können.

So kam es, dass man noch in selbigem im selbigen Jahr ein glückseliges Paar zum Altare treten sah; und weder die Hochzeiter noch die Braut sollen den Schritt je bereut haben, sowie nicht minder die beiden Mütter alle Ursache hatten, mit dieser Wendung der Dinge zufrieden zu sein.

Aber – wird die schöne Leserin fragen, wo bleibt denn die projectierte Klostergeschichte? – Ei nun, diese wird eben nur Projekt gewesen sein, und zwar allein nur im Kopfe der fürsorglichen Frau Waldvögtin und ihrer Freundinnen.

Von dem goldlockigen Fränzle aber weiß ich nicht mehr zu sagen, als dass es noch vor der Hochzeit seines wetterwendischen Liebhabers, um diesen zum Schabernack, den reichsten Bauern der Umgegend, den Untervögtle von Birndorf, geheiratet habe.

Das Hochzeitsfest des jungen Hirschwirts gestaltete sich zum kleinen Volksfeste, an dem viele freundlich Gesinnte von nah und fern Anteil nahmen; und auch das waldvögtische Ehepaar versäumte nicht, den Tag mit seiner Gegenwart zu beehren. Der gestrenge Herr Waldvogt selbst brachte den ersten Trinkspruch aus auf das Wohl des der Neuvermählten und den dauernden Frieden des Landes, und alles griff zu den Gläsern, und die Spielleute machten Tusch. Der Götti aber, welcher das Amt eines Brautführers begleitete, war besonders vergnügt und aufgeräumt, weil er mit Fug und Recht das Ganze für sein Werk und die Frucht seiner diplomatischen Gewandtheit ansehen durfte.

Auf dem Hirschenwirtshause ruhte fortan der Segen einer wohlgeordneten Häuslichkeit. Wie ein Baum aus rauhem Klima, unter mildem Himmel versetzt, freudiger grünt und ausdauernder alles Ungemach erträgt, also nach trüber Jugendzeit die Enkelin des Einungsmeister, die treue dem Treuen zugewendete Gattin und dankbar anhängliche Schwiegertochter. Wohl kamen noch schwierige Zeiten. Der halberloschene Brand bürgerlicher Unruhen zuckte noch einmal empor und drohte allen Besseren Verderben; aber aus den Wirren und Trübnissen, ging von Allen männlich und besonnen Konrad Ebner hervor, der Hirschenwirt in Dogern. Ein Mann des allgemeinen Vertrauens, ward er bald zum Einungsmeister, später sogar zur obersten Würde eines Redmanns auserwählt. –

Der Geist des alten Tröndlin schien sich fortgeerbt zu haben auf den würdigen Schwiegersohn. An Kraft, Gesinnung und Sitte den Alten ähnlich, zeigte er sich jedoch keineswegs störrisch oder abhold den Fortschritten und Forderungen der Zeit, und war er da ganz der Mann, welcher das Land zu seinem Frieden und seiner Wohlfahrt von Nöten hatte.

Geschätzt und geachtet von den kaiserlichen Oberbeamten und ihrer Vertrauter, wusste er doch stets seine bürgerliche Selbstständigkeit und die Interessen seines Landes zu wahren. Als einst die Regierung im Lande eine Vermehrung der Steuern zugedacht hatte, berichtete der Redmann freimütig an die Landesstelle, dass er für seine Person dem Kaiser mit Gut und Blut ergeben sei, jedoch aus diesen und jenen Gründen die angekündigte Maßregel als unbillig erachtete, und nicht dafür einstehen könne, wenn seine Hauensteiner unzufrieden und schwierig würden usw.. Die Sache wurde hierauf in nochmalige Berathung gezogen, und man fand sich bewogen, von den Verordnungen Umgang zu nehmen; jedoch keineswegs, wie es in dem Rescripte hieß, der ausgesprochenen Drohung wegen, sintemalen Oesterreich scharfe Bajonette genug besitze, seine Beschlüsse aufrecht zu erhalten, sondern lediglich auf Grund genommener näherer Einsicht.

Ein besonderer Ehrentag war dem redmännischen Hause bei Gelegenheit der Reise, welcher Kaiser Joseph im Jahr 1777 durch seine österreichischen Vorlande machte. Von Freiburg kommend, hatte der Monarch seinen Weg über die Vorburg Hauenstein und Dogern genommen, wo er vor dem Hirschenwirtshause der Redmann und die Einungsmeister in ihrer Amtstracht, und den mittelalterlichen Hellebarden in den Händen, zu seinem Empfange bereit standen. Nachdem der erste Willkomm vorüber, fragte der Kaiser, ob sie keine Beschwerden vorzubringen hätten, und als ihm mit Nein geantwortet wurde, sagte er lächelnd: “Das wundert mich, ihr habt doch sonst immer was zu sagen gehabt!” Der wohlwollende Fürst beliebte hierauf sein Absteigequartier im Hirschen zu nehmen, in dem stets gut kaiserlich gesinnten Hause. Katharina, die stattliche Wirtin, hatte die Ehre, ihrem Kaiser eigenhändig aufwarten zu dürfen, während ihr Mann den Mundschenk machte.

Anerkennend erinnerte sich der Landesherr auch der Verdienste des Großvaters, dessen Andenken er wohl durch seine Einkehr bei der Enkelin zu ehren gedachte, und schon hatte er sich entschlossen, die Nacht über hier zu verbleiben, als zum Verdruss des Redmanns Abgeordnete von Waldshut kamen, ihre Majestät zu bitten, das Nachtlager innerhalb der Mauern ihrer getreuen Waldstadt nehmen zu wollen, ein Gesuch, welches der gütige Fürst nicht wohl abschlagen konnte. Er ließ sich daher nach der Zeche fragen; aber der galante Wirt und seine Frau versicherten, dass die Ehre, ihren Herrn und Kaiser bewirtet zu haben, der einzige Lohn ihrer schuldigen Dienstleistung sei, und sie bäten nur, so vorliebnehmen zu wollen.

Der hohe Gast lud das ehrenwerte Paar freundlich ein, ihn auch einmal in Wien zu besuchen, und schied, nachdem er zehn Dukaten als Trinkgeld in die Küche geschenkt hatte.

Tod des Redmanns und letzten Einungsmeisters Konrad Ebner

Nach langer glücklicher Ehe trennte endlich der Tod die treuen Gatten. – Der Rebmann starb zu Anfang der 90er Jahre, und 30 Jahre später schied auch die Witwe aus dieser wechselvollen Zeitlichkeit.

Das deutsche Reich ist unterdessen untergegangen und die Grafschaft Hauenstein und das Haus Baden gediehen, unter dessen Zepter manch altes Vorurteil erloschen, und viel Gutes und Übereinstimmung mit den Bruderstämmen gepflanzt und gepflegt worden.

Noch aber erinnern sich Viele mit Anhänglichkeit und Vorliebe des wackeren Redmannes Konrad Ebner, welcher zugleich einer der letzten Einungsmänner des haunsteinischen Waldvolkes war.

Ehe ich das freundliche Dogern verließ, wollte ich dem Wirtshause zum goldenen Greif noch einen flüchtigen Besuch abstatten. Hier in diesem mittelalterlich-gebauten Hauses wurde ehedem die Wahlen der Einungsvorstände durch gemeinsame Mahlzeiten festlich begangen, weshalb man früher an der Außenwand des Gebäudes auf diesen Brauch bezüglich Gemälde sah, welche zechende Unterwältler beim Schmausen versammelt zum Gegenstande hatten. Nachdem aber Konrad Ebner die Redmanns-Würde erlangt hatte, wurden diese Feste in dem Hirschen abgehalten, was der Wirt zum Greif so übel nahm, dass er die Kunstzierden an seinem Hause auslöschen und übertünchen ließ. Doch hat Letzteres in so fern noch einige historische Bedeutung, als in seinem Kellergewölbe bis auf den heutigen Tag das hauenstische Landesarchiv aufbewahrt wird, und mit ihm, wie der Hauensteiner träumt, die kostbaren Dokumente des Grafen Hans und andere vorgebliche Freiheitsbriefe und Urkunden.

Es war schon völlig Nacht und ein schweres Gewitter am Himmel, als ich Waldshut erreichte. Grelle Blitze erleuchteten auf Augenblick die Gassen und Plätze der alten Stadt, und bald rauschte ein heftiger Platzregen hernieder, der auch teilweise noch den folgenden Tag anhielt und dem Fremden wenig Freiheit gestattete, außer dem Hause, sich umher zu treiben.

Die Stadt mit ihren wohlerhaltenen Toren und Mauern hat noch viel mittelalterliches Ansehen, was dem landschaftlichen Bilde sehr vorteilhaft zustatten kommt*. Mein hiesiger Aufenthalt dauerte länger, als ich anfangs im Sinn hatte. Das leidige Wetter machte alles Wandern zur Unmöglichkeit, so den ersten wie den zweiten Tag. – Der Wind peitschte den Regen in Strömen aus den nahen Schweiz über die hochgehenden Wogen des Rheins und die waldigen Höhen des Haspel und Hungerbergs. Der Wanderstab mußte deshalb bei Seite gestellt, und zu einem Fuhrwerke Zuflucht genommen werden.

*Wie viel Erhalungswürdiges wird dagegen nicht da und dort durch städtische wie höhere Verwaltungsbeamte einer verkehrten Verschönerungsflucht und leeren Nutzenjägerei zum Opfer gebracht. Ein Büchlein, wo die Sünden der Art alle verzeichnet wären, müßte eine ebenso unterhaltende, als übel erbauliche Lectüre sein.

Vom Rhein Abschied nehmend, ging die Fahrt über Thiengen und Uehlingen aufwärts, die Straße nach Lenzkirch. Die finsteren Tannen schüttelten im kahlen Wehen melancholisch ihre regenschweren Häupter und verliehen der öden Berggegend noch trübseliger Ausdruck. Einige vierspännige Züge, welche schwere Baumstämme hinunter an den Rhein schleppten, waren fast das einzige Lebendige, was dem Reisenden und seinem einsilbigen Wagenlenker auf der Straße begegnete.

Am Posthause zu Lenzkirch, wo ich übernachtete, wollte ich günstigerer Witterung abwarten, allein die Aussichten dazu wurden immer schlechter, und kaum einmal machte der Regen eine Pause, die ich benützte, um nach Friedenweiler überzusiedeln. Der einsame Titisee, an dem der Weg vorüber führte, spiegelte nur schwarzes Gewölk ab, und weil unser Inneres wie der Spiegel des Sees seine Färbung gerne von der Umgebung annimmt, so war auch die Stimmung des Reisenden nicht die heiterste. Mißmutig und trübsinnig, wie der Titisee traf ich im Klosterwirtshause zu Friedeneeiler ein, wo ich auf mehrere Wochen mich einquartierte.

Hier, in dieser stillen Bucht, wo kaum eine Welle des Unruhesames am Weltenleben sich verliert, verbrachte ich mehrere Wochen. Das anhaltende Regenwetter war ganz geeignet zu beschaulicher Abgeschlossenheit, und nur selten konnten größere Ausflüge in die Umgegend unternommen werden.

Beschränkt auf meine Stube, wendete ich zunächst meine Aufmerksamkeit dem ehemaligen Kloster zu, welches ohne allen baulichen Schmuck meinem Fenster gerade gegenüber lag.

“Friedenweiler”, sagt ein fliegendes Blatt, welches mir zufällig in die Hände kam, “ist anno 1123 von Johann Freiherrn von Zimmern, und Abt zu St Georgen, für Benediktinerinn gestiftet worden. Nachdem aber dieses Kloster durch widerwärtige Zeiten ganz abgegangen und ausgestorben, wurde solches von Heinrich Grafen von Fürstenberg wieder auferweckt, und um das Jahr 1570 mit Zisterzienserinnen von Lichtenthal besetzt.”

Eine Legende, welche bildlich dargestellt in der Klosterkirche zu sehen, schreibt die Veranlassung der Gründung folgendem Vorfall zu. Als obengenannter Abt von St. Georgen, so wird erzählt, einst auf einer Jagd verirrt, nächtlicher Weile an die Stelle des Waldes gekommen, wo ein jäher Fels ins Tale sich senkt. (Der jetzige Stationenweg), seien Ross und Mann in die Tiefe gestürzt; der Abt jedoch, durch die Hilfe der heiligen Jungfrau, die er während des Falles angerufen, sei unversehrt am Leben geblieben und habe später aus Dankbarkeit das Kloster gestiftet.

Gegenwärtig sind hierher noch pfarrhörig die Talgemeinden Eisenbach, Schwärzenbach, Langenordbrach und Rudenberg. Alle diese Orte, und viele umliegende, sind heut zu Tage vorzugsweise der Sitz schwarzwäldischer Uhrmacherei. Ganz besonders ist es aber die Schildmalerei (wer kennt nicht die bunt bemalten Zifferblätter der Schwarzwälder Uhren), welche hier betrieben wird, und einem zu Friedenweiler Geborenen sogar ihre Mitbegründung und erste erfolgreiche Ausübung verdankt. Da ich zufällig eine kleine Hauschronik, von diesem Manne verfaßt, zur Hand bekommen und glaube, dass es für Viele nicht ohne Interesse sein dürfte, einen Blick in das Innere einer gewerbstätigen schwarzwälder Haushaltung zu tun, so mögen die wenigen Blätter eine Stelle finden. Vorangestellt diesen eigenhändigen Umrissen finden wir in dem Gedenkbuche eine Schilderung, die wir, als im Zusammenhange mit jener, hier ebenfalls zuerst mitteilen wollen.

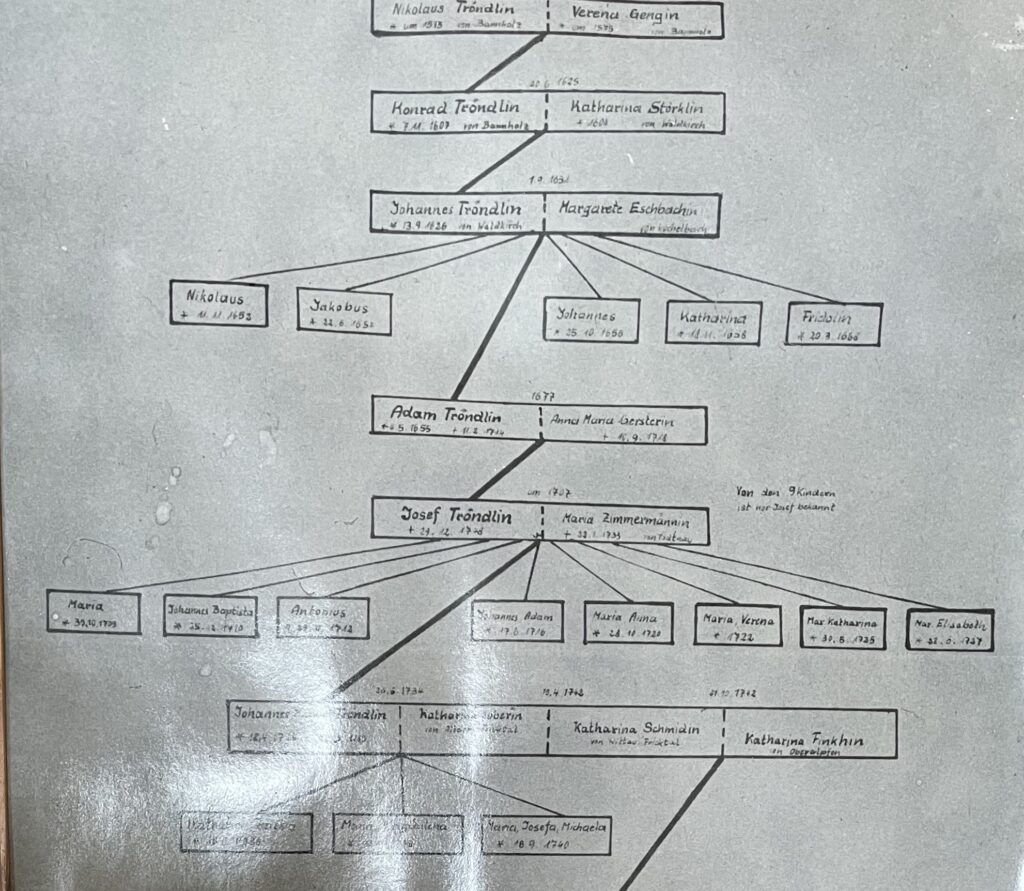

Auf dem Bild von Lucian Reich oben ist der Einungsmeister und Müller Josef Tröndlin mit seiner Frau Maria Zimmermännin etwa um 1730 dargestellt.

Der Hirschen in Dogern im Februar 2022

Der goldene Greif in Dogern existiert heute noch, aber nicht mehr als Gaststätte. Das Hauensteinsche Landesarchiv, wie es Lucian Reich nennt, wird hier als “legendäre Landeslade” bezeichnet.

Fortsetzung:

Zur Übersicht gehts hier:

In diesem Artikel sind Bilder von Hirschen und Greifen (Linde) vermischt und führen zur Verweirrung