Wanderblühten – Die beiden Schwestern

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

“O Tannenbaum, o Tannenbaum!

Wie treu sind deine Blätter.

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

Nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannanbaum, o Tannenbaum!

Wie treu sind deine Blätter!

Es war ein klarer Sommermorgen, erzählt ein Reisender, als ich frühe mein Schwarzwälder Wirtshaus verlassen hatte, um weiter in die benachbarten Täler zu wandern. Die Sonne machte heiß, und nach einigen Stunden mühsamer Bergwanderung sehnte ich mich nach einem Labsal unter dem schattigen Dache irgendeiner Schenke. Von der eigentlichen Straße abgehend, hatte ich auf gut Glück einen Fußweg eingeschlagen, der mich aus grünen Wiesen aufwärts durch lange Strecken, Wald und Gestrüpp führte, ohne Ausflucht, bald menschliche Wohnungen anzutreffen.

Als irrender Ritter wendete ich mich an ein Hirtenmädchen, welches mit seinem Strohgeflecht in der Hand am Wege saß, und die in dem niederen Gehölz verstreut grasenden Kühe hütete. Das Kind, nachdem es vernommen, was ich suchte, führte mich zu einer Lichtung des Waldes und zeigte auf ein Haus mit großen, überhängenden Schindeldach, wo neben ein schlanker Tannenbaum mit grünem Busch dem durstigen Wanderer schon von weitem das Ziel seiner Wünsche zu erkennen gab.

Ich spendete meinen guten Engel ein kleines Trinkgeld und schritt auf das ländliche Hotel zu, bei dem ich näher gekommen, eine Schar festlich gekleideter Kinder gewahrte, die, gemustert von einem größeren Mädchen, nur auf Zuzug zu warten schienen, um sich alsbald in Marsch zu setzen. Der Wirt unter der Haustüre willkommente mich mit der Gesprächigkeit eines Weltners und bedeutete mir, dass die Größere seine Tochter sei. Die Kleineren aber im Begriffe stünden, nach Friedenweiler zu gehen, wo heute eine Trauung vollzogen werden solle, welche nach alter Sitte sämtliche weibliche Schulkinder des Kirchspiels als Gränzlejungfern anwohnen würden.

“Bei so einem Anlass”, erläuterte der Mann, können sie oft 50 bis 60 Kinder dem Zug in die Kirche begleitet sehen; Mädchen von jedem Alter, von seidenem Putz der Reichen bis herab zum barfüßigen Hirtenkind im grünen Röcklein und gelben Strohhut; – ist die Trauung vorüber und der Zug im Braut- oder Wirtshaus angekommen, so reichen die zwei Gespielinnen im Namen der Braut jedem, der Eherenägdlein ein Stück farbigen Zeuges zu einem Goller oder Brustlatz, während der Hochzeiter herumgeht und Brot und Wein unter sie spendiert.”

“Auf die Weise”, versetzte ich, “wird ja hierzuland jede Hochzeit zum kleinen Kinderfeste”.

“Zum Volksfest, wenn Sie wollen”, entgegnete der Wirt, “denn wie in anderen Landesgegenden Jahrmärkte und Kirchweih die Leute zusammen führen, so findet sich der zerstreut in den Tälern lebenden Wäldner gerne 5 bis 6 Stunden weit zu einer Hochzeit ein, wo er voraussetzen darf, Bekannte und Freunde zu treffen; ja, selbst der Geschäftsmann benutzt solche Gelegenheiten, um mit seinen Abnehmern oder Handelsfreunden sich ins Benehmen zu setzen. – Da sollten Sie einmal die Wirtschaft sehen, bei schönem Wetter finden Sie das Haus ringsum mit Stühlen und Tischen besetzt und im Inneren, in der Wirtsstube, auf der Scheuertenn, wie im Leibgedingstüblein, wohin überall die Spielleute sich vertheilt haben, wird getanzt. Denn sie müssen wissen, Freund, der Wäldner ist ein Hauptliebhaber vom Tanz, obwohl er auch ein gutes Gläslein und saftiges Essen nicht verschmäht. – Und mit Recht – denn wer die ganze Woche, das Jahr durch redlich das Seine thut, dem soll es auch gegönnt sein, bei schicklicher Gelegenheit einmal vom Grund aus sich lustig zu machen. – Ich hoffe nämlich nicht, dass Sie auch zu denen gehören, die, wären Sie sich Alles recht wohl schmecken lassen, beständig über das verdorbene, genusssüchtige Volk raisonnieren. – Bei solchen Anlässen aber bringt der echte Wäldler auch keinerlei Ungemach der Witterung und des Weges in Anschlag. – So zum Beispiel habe ich oft von meinem Großvater, tröst in Gott, erzählen hören, wie einmal junge Burschen, die mit ihren Mädchen beim Nachhausegehen von einer Tanzbelustigung zu Lenzkirch in den dazumal noch unwegsamen Seitentälern von einem Schneesturm überfallen und am anderen Tag samt und sonders erfroren gefunden worden sein; ein beweglicher Anblick soll es gewesen sein, die Mädchen in den Armen an der Brust ihrer Liebsten, als hätten sie dieses vor grauem Unwetter schützen wollen. – So hatte Alle der Tod überrascht, und Schnee und Kälte ihnen einen schauerliches Grab gebettet.”

Während dieser Reden waren mir die holzgetäfelte, von vielen Fenstern erhellte Wirtsstube getreten, wo ich mir einen Imbiss von schwarzwälder Käse und einem Glas Markgräfler trefflich schmecken ließ.

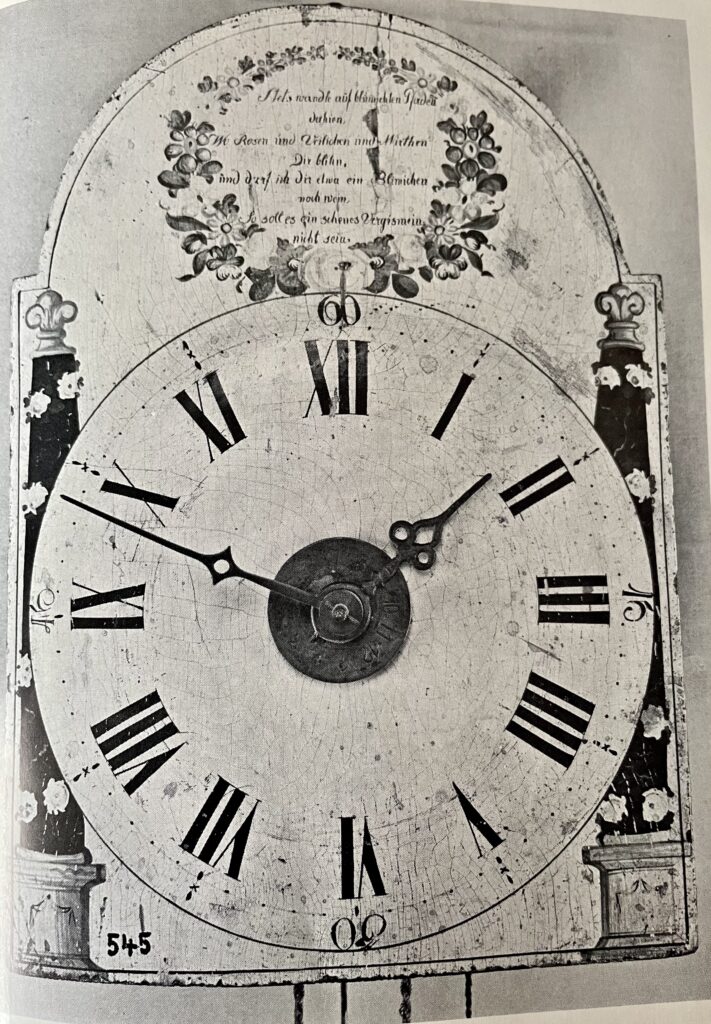

An der Wand, meinem Platz gegenüber, bemerkte ich mehrere Schwarzwälder-Uhren, deren besonders zierlich bemalte “Schilde” mir eine beiläufige Äußerung entlockten, welche von dem Wirte mit augenfälligem Behagen aufgenommen wurde. Als hätte er nur auf schickliche Einleitung gewartet, verbreitete sich jetzt der Mann redselig über diesen Gegenstand. Ich erfuhr, dass seine verstorbene Frau die Künstlerin sei, welche die hübschen Tableaus mit ihrem Blumen und Blätterschmuck gefertigt habe. Als besonders wertgeschätzt bezeichnete er mir das eine, welches im Halbbogen über dem Zifferblatt ein goldenes Herz mit einer Inschrift, von Immergrün umgeben, zur Schau trug.

Es mußten diese Sinnbilder den Mann wohl ein schönere Tage mahnen, denn aus seinen Augen blitzte es wie Erinnerung, und seine Rede gewann merklich an Wärme, als er mir die Tugenden der Seligen schilderte und den Riss, den er tot in sein Leben gerissen hatte, und wie er, seitdem der halbe Mann nimmer sei, nimmer sei. “Oh, sie war eine Künstlerin”, sagte er, “die ihresgleichen gesucht hat. Bei richtiger Anleitung hätte sie es gewiss auch in der größeren Welt zu etwas gebracht. Aber so fehlt es eben manchen Bäumlein im schattigen Wald an Licht und Luft, emporzuwachsen. – Haben Sie vorig meine Jüngste betrachtet, wie sie draußen mit den Kindern abgegeben” – das vollkommene Ebenbild der seligen Mutter, die blauen Augen, das helle Haar und auch die Größe – “

In diesem Tone fuhr der begeisterte Witwer und Vater noch eine Zeit lang fort. Dann lenkte ich die Rede wieder auf die Uhrmacherei und die mit ihr verwandten Gewerbe. Ich konnte aus allem, was ich hörte, entnehmen, dass der Mann über die heimatlichen Zustände ziemlich unterrichtet war, und aus der Art und Weise zu schließen, wie er sich ausdrückte, auch schon die Welt gesehen haben mußte. Nachdem er mir das Entstehen der Uhrmacherei auf dem Wald auseinandergesetzt, fragte ich, ob ihm nicht bekannt sei, wie die Schildermalerei ihren Anfang genommen, und wer sie zuerst mit Erfolg betrieben habe.

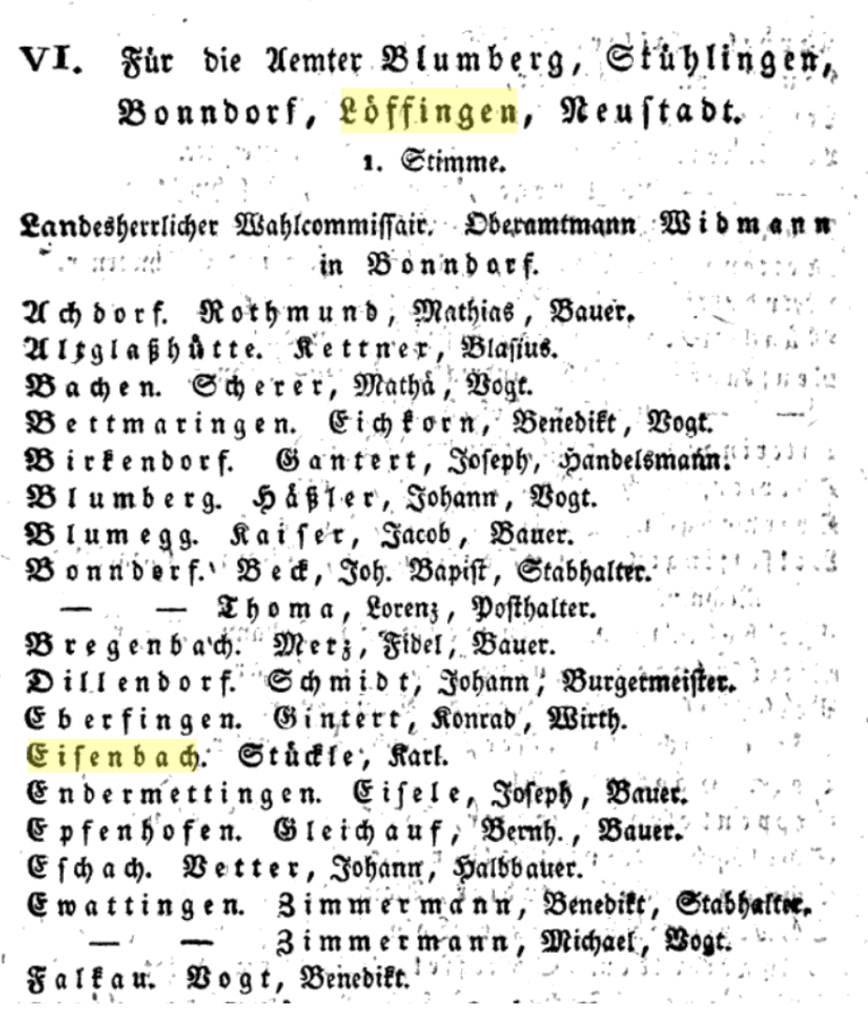

“Wie man an den alten Uhren sieht”, berichtete er, “wurden die Ziffern anfangs schlechtweg nur mit Tinte oder schwarzer Ölfarbe ausgezogen, später kamen gedruckte Papierschilde auf, die meistens von Augsburg bezogen wurden, bis endlich in den vorigen 70er Jahren die Lackfarben erfunden wurde und angewendet wurden. – Einer der Ersten, die sich in dieser Kunst hervortaten, war meines Wissens der Maler Konrad Kirner im kleinen Eisenbächele, und wenn Sie die Sache besonders interessiert, so können Sie vielleicht von einem Tagebuch Einsicht nehmen, welches, so viel mir bekannt, jener Mann eigenhändig verfasst und seiner Familie hinterlassen hat.”

Ich zeigte mich bereitwillig den Wink zu benützen, worauf mir der Wirt Haus und Gegend, wo jene Familie wohnte, näher bezeichnete und sagte, weil er ohnehin heute Mittag zur Hochzeit müsse, die im Wirtshause zur hohen Ahorn gefeiert werde, so könnten wir ein Stück des Weges zusammen gehen, da auch jenes Haus in dieser Richtung liege.

Nachdem ich meine Zeche berichtigt hatte, säumten wir nicht, uns alsbald auf den Marsch zu begeben. Begleitet vom herrlichen Wetter, schritten wir bergan gegen das bezeichnete Wirtshaus. Kein Lüftchen wehte, und das Geklingel der Herden in der nahen Matten sowie das dumpfe Klopfen, der Sägemühle im Tal waren die einzigen Laute in dem stillen Sommertage. Eine Ruhe lag über der Landschaft, wie man sie nur im Hochlande trifft.

“Ein schöner Tag”, bemerkte ich.

“Accurat wie vor 34 Jahren um diese Zeit”, erwiderte er, “wo ebenfalls eine Hochzeit auf der Ahorn gefeiert wurde. – Ei, du lieber Gott, wie doch die Zeit vergeht, Freund, es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. – Dazumal freilich war unsereiner noch ein anderer Bursch. Die Welt bleibt jung, aber wir, Freund, wir werden älter. – Kaum dass die Sonn’ am höchsten steht, neigt sich schon wieder zum Untergang. – Doch, um wieder auf derselbigen Hochzeit zu kommen: – vor 34 Jahren war es, als ich dort mein gottseliges Weib kennengelernt habe. – Der Tag steht mir noch so lebhaft im Gedächtnis bis auf den geringfügigsten Umstand. Und hintennach die verteufelte Geschichte mit dem Valentin; – es kam mir wahrhaftig zu gut, dass der damalige Justizamtmann ein guter Bekannter von meinem Vater selig, und ein vernünftiger Mann dazu war, sonst hätt’s am End noch zu bösen Häusern geführt.”

“Ich denk'”, nahm ich das Wort, “Ihr erzählt mir die Geschichte, wir haben eine tüchtige Strecke bis zum Wirtshaus und ein gutes Gespräch verkürzt den Weg.”

“Wenn es Ihnen Vergnügen macht, von einem närrischen Patron, wie ich damals einmal war, erzählen zu hören, so soll es geschehen. – Zuerst muss ich Ihnen aber einiges aus meiner frühesten Jugend sagen, um zu zeigen, wie oft geringfügige Umstände uns die Richtung geben können.

Ich weiß nicht, kennen Sie das Schwärzenbachtal, wenn Sie von Ebnemoos, welches wohl einer der höchst bewohnten Stellen des Waldes ist, nach Schwärzenbach kommen, finden Sie mehrere große Einödhöfe. – Die Alten sagen, die Heiden hätten sie erbaut und sie wären feuerfest, obwohl ganz von Holz. Ich geb’ zwar wenig auf abergläubisches Wesen, doch habe ich mich mit eigenen Augen überzeugt, dass, wären die Balken so nah überm Feuerherd von gewöhnlichem Holz, sie schon längst in Flammen aufgegangen sein müßten, wie denn schon oft auch die Probe gemacht worden ist mit untergehaltenen Feuerbränden. Die Heiden, behaupten unsere Vorälteren, hätten das Geheimnis gekannt, das Holz im rechten Zeichen, nach Gestirn und Mond zu schlagen, also dass es weder leicht verbrennbar, noch durch Wesen oder Schwinden untauglich geworden wäre. Damit will ich aber nur sagen, dass eben das Haus ein sehr altes war, so wie auch unser Geschlecht, welches seit Menschengedenken darauf gehaust hat. Sie können sich wohl vorstellen, dass man in solcher Einöde von nichts anderem wußte als vom Ackerbau und einer großen, ausgebreiteten Viehzucht. Ja, so menschenscheu waren die Bewohner, daß, wie ich mich noch gut erinnere, wenn je einmal im Jahr ein Fremder das Haus betrat, wir Kinder uns hinter dem Ofen, oder die Kleinen gar ins Bett sich verkrochen. Das Jahr 96 brachte soviel ungebetene Besucher, dass dieses schüchterne Wesen hinlänglich abgestumpft werden konnte. In dem selbigen Jahr nämlich hielten die Condéer und Österreicher die alten Schanzen am holen Graben besetzt, wo es bald auch zum Treffen kam. Bei dieser Affaire bekamen wir die ersten Einquartierung, zuerst Condéer und Kaiserliche, dann Franzosen. – Das Haus war oft so überfüllt, dass wir selbst ausquartieren mußten und in die Scheuer und Stall übernachteten.

Und wenn man den Deutschen nachsagt, sie seien tapfere Trinker, so gaben ihnen damals die Republikaner kein Haar breit nach, denn sie tranken den Wein oft aus Kübeln und Gelten, nicht viel anders als das Unvernünftige. Erst vor Kurzem habe ich noch einen alten Kalender aus des Vaters seligen Nachlass gefunden, worin aufgezeichnet ist, wie einmal zwei Fuhrknecht und zehn Infanteristen in anderthalb Tagen zusammen getrunken 34 Maß Wein und vier Maß Brännts, dazu anderthalb Pfund Zucker und Weißbrot bis genug. Man kann sich denken, was bei solcher Wirtschaftlichkeit alles d’raufgegangen ist. – Nach den Franzosen kamen ungarische Husaren, die’s auch nicht besser machten, denn nicht nur, dass sie bares Geld verlangten und für den Wachtmeister und seine gnädige Frau Etwas extra, trieben sie’s so weit, dass man ihnen noch Honig für die Pferde geben mußte.

So empfindlich diese Einbußen auch immer für unsere Haushaltung waren, konnten sie doch leicht verschmerzt werden, weil sie vorüberging; das Schlimmste war nach war ein Prozess, der sich schon beinahe eine ganze Generation hindurch auf dem Gute fortgeschleppt hatte und endlich die Familie um Haus und Hof brachte. Ich mag damals ungefähr acht Jahre alt gewesen sein, und denk mir’s, als wäre es eben heut. – Der Vater kam aus der Neustadt, wo ihm bei Amt der Entscheid des leidigen Streites publiziert worden war. Es war Abend und ein schweres Wetter am Himmel. Wir Kinder hatten uns um die Mutter und in der Küche versammelt, wo sie zu Nacht kochte, als der Vater hereintrat, verstört und blass wie der Tod am Fahnen, und wir konnten bald merken, dass er etwas zu viel getrunken hatte; denn wie ihn die Mutter fragen will, wie es gegangen und was er Gutes bringe, geht’s los; Donner und’s Wetter, wie hat der Mann geflucht und hasseliert, und wirft die Schrift, welche aus dem Rocksack zieht, das Urteil, in’s Feuer, rennt hinaus in die Stubenkammer und kommt zurück mit einer Lad, worin die alten Hausbriefe und Gerechtsame des Hauses aufbewahrt lagen, und schleuderte das alte Möbel dem anderen nach in die Flamme, dass dieses hoch aufflackerte an dem alten rußigen Kaminschloss.

“Um Gotteswillen!” ruft die Mutter, und will ihn beschwichtigen, er aber flucht alle Wetter vom Himmel und verwünscht alles Herren- und alles Schreiber Volk in den Erds-Grundboden und das ganze Haus dazu, bis aufs Kind und Kindeskinder. – Indem fährt ein furchtbarer Blitz und Donnerschlag über das Dach, und wir Alle fahren zusammen und fangen an zu schreien und zu weinen und die Mutter mit uns. Denn so jung wir Kinder waren, so merkten wir doch, um was es sich handle, und dass Alles verloren sei. Der Prozess nämlich betraf den großen Wald am Hohberg, der von Seitenverwandten des Vaters angefochten worden war, dazu das Waidrecht auf einem großen Teil unseres Gutes.

Dieser Verlust, das lange Prozessieren vorher, und des Vaters beständige Anwesenheit in der Amtsstadt, wo sich hinter den Trunk machte, sowie zuletzt die Zechen der Advokaten, hatten unser Hauswesen ruiniert und ein längeres Verbleiben auf dem Hof zur Unmöglichkeit gemacht. Nach dem endlichen Verlauf des Anwesens zogen wir, weil es weh tut im Vaterort zu verarmen, nach dem Städtchen Löffingen, wo sich der Vater ein Haus und kleines Gütlein kaufte.

Ich, ein Knabe von neun Jahren, freute mich über diese Veränderung; das Städtlein war für mich eine ganz anderer Welt, als der einsame Hochberghof in der Lage, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen, und wo ich keine andere Beschäftigung kennen lernte, als den Sommer über auf den weitläufigen Bergweiden die Kühe zu hüten, und zur Winterzeit, meist ins Haus eingepfercht, Lichtspän schnitzen und den Stall besorgen.

Unter den Kindern, mit denen ich im Städtlein Kameradschaft machte, war auch ein Söhnlein des damaligen Obervogts. Der Vater, früher beim Militär, hatte dem Kleinen eine Trommel gekauft und mir, als den Gespann seines Sohnes, eine sogenannte Klotzpfeife, und lernte uns das Spiel regieren. Das Ding machte mir Freud, denn ich hatte von Haus aus ziemlich viel Musikgehör. Bald jedoch war es mir zu kindisch, und ich machte mich an den Vater, dass er mir eine Geige kaufen sollte, wie der alte Spielhannes eine hatte, der oft in unserem Haus nachts Herberge nahm. Ich bekam ein solches Instrument und der alte Hans lernte mir die Griffe und ein paar Melodien, so dass ich bald allerlei aus mir selbst dem Gehör nach spielen konnte. – Weil aber mein Vater aus Allem sehen konnte, dass ich zu nichts weniger Freud hatte als zum Bauern, so war er bedacht, mich ein Handwerk lernen zu lassen. Ich kam deshalb mit meinem 16. Jahr zu einem Schreiner, und nach der Lehrzeit machte ich mich fröhlich auf die Wanderschaft.

Einige Zeit schaffte ich in Freiburg, dann ging’s in’s Elsass, wo ich, angetrieben von meiner Neigung zur Musik, bei einem Orgelmacher Arbeit sucht und fand. Obgleich ich hier nur die eigentliche Schreinereiarbeit zu machen hatte, so konnte ich durch Aufpassen und Nachdenken doch vieles von der Kunst des Orgelbauers nebenbei profitieren. Der Meister hatte ein hübsches Töchterlein, eine wohlunterrichtete Klavierspielerin und Sängerin, die auch bei der Kirchenmusik mittat, wo ich als Geiger ebenfalls mitwirkte. In der Abwesenheit des Meisters lernte mir das Mädel, welches mich wohl leiden konnte (denn ich war dazumal ein hübscher Bub), zu meiner großen Freude das Klavierstimmen, und wie und wo man den Misston, der sich aus der reinen Oktave ergibt, sitzen lassen und auf die ganze Harmonie verteilen müsse. – Nelbst dem fand ich Gelegenheit, in unbelauschten Stunden dem Meister, der ein großer Geheimniskrämer war, seine Mensuren und Einteilungen nachzustechen und aufzuzeichnen, wodurch ich nach und nach einen richtigen Begriff von der schwierigen Wissenschaft des Instrumentenbaus erlangte.

Zu meinem 20. Altersjahre musste ich der Konscription wegen nach Haus. Mein Vater war unterdessen gestorben, und die Mutter hauste allein mit dem jüngeren Bruder und meiner Schwester. – Das Glück war mir hold, und ich spielte mich frei. Die Mutter wollte durchaus, ich sollte nur nicht mehr fort, sondern daheim für mich ein Geschäft anfangen. Ohne dass ich noch einen bestimmten Plan gefasst hatte, war ich vorläufig bei einem Meister in dem benachbarten Rötenbach in Arbeit getreten. Kommt Zeit, kommt Rat, dachte ich.

Ein Jahr war so verflossen, da geschah es, dass ein Bäslein von mir sich verheiratete auf den Hochebnemooshof, den sie in der Ferne dort auf der Höhe am Waldeck hervorschauen sehen; in der Ahorn soll die Hochzeit gefeiert werden. Natürlich war das für den lustigen Schreinergesellen eine erwünschte Gelegenheit, bei Musik und Tanz sich wieder einmal weidlich zu lustigen. Zum ersten Mal seit langer Zeit führte mich dieser Anlass wieder in die alte Heimat, wo ich sozusagen ein Fremdling geworden.

Der Tag ist gewesen wie heut so sonnig und heiß, und das Wirtshaus war förmlich belagert von Gästen, so dass bis hinaus in den Hof und Garten die Tische und Bänke standen, allwo die Jugend ihr fröhliches Wesen trieb.

Als Vetter von der Braut war mir gebührendermaßen innen am Hochzeitstag gestruhlt worden, wo man dem weitgereisten munteren Gesellen natürlich alle Ehre erwies. Ich trug mich ganz nach der damals städtischen Mode: Schiffhut, brauner Frack mit metallenen Knöpfen, kurzen Hosen und Halbstiefel mit gelben Klappen; eine Tracht, die wie ich meinte, mir ganz proper stund; dazu kam noch ein jugendlich Blut, und das Sprichwort: Eine ledige Haut schreit überlaut, war auf mich wie gemacht.

Ich hatte den ganzen Nachmittag tapfer getanzt und verließ gegen Abend das Haus, um draußen ein wenig Luft zu schöpfen. – Es war schon ziemlich spät; der Mond stand bereits als silberne Sichel am Himmel, und unten in den Tälern dunkelte es schon. – An einem der Tische am Gartenhag bemerkte ich ein Mädchen, welches nachdenklich den Kopf auf die Hand gestützt, allein bei den verlassenen Tischen und Bänken saß. Da der Tanz so eben wieder angefangen hatte, so glaubte ich, das schöne Kind engagieren zu müssen, und näherte mich galant, um sie anzureden. Sie schaute auf, und die Sonne wirft ihren rosigfarbigen Schein über das anmutigste Gesichtlein von der Welt. – Sonderbar! ich war schon sonst kein Scheupeter, und jetzt, wahrhaftig, war ich verlegen und verdattert, als ich ihr den Antrag zum Tanze stellte. Die Kleine aber gibt mir einen Korb: So eben, sagt sie, hätte sie es auch Einem abgeschlagen und wolle diesmal aussetzen. Ich konnt’ ihr’s nicht übel nehmen, vielmehr suchte ich ein weiteres Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Aber zu meiner Verwunderung fängt das schnippische Ding an, halb und halb beleidigt, mir Vorwürfe zu machen: Wie es komme, meint sie, dass der stolze und gar so fremdtuerische Herr sich endlich herunterbegebe, mit ihr ein Wörtlein zu reden, und habe sie bis jetzt doch keines Blickes oder Grußes gewürdigt – und seien doch früher Jugendfreunde gewesen und so weiter.

Betroffen und in Zweifel schaute ich ihr ins Gesicht, die Züge heimelten mich an und es dämmerte mir wie aus frühster Jugend eine Ähnlichkeit und Bekanntschaft entgegen. Philippine? Fragte ich erfreut, – und erkenne jetzt erst die Tochter eines ehemaligen Hausmannes von unserem Hof. Diese Familie hatte nämlich, wie ich eigentlich schon früher hätte erzählen sollen, in der sogenannten Hoherberghütte im Zins gewohnt. Der Vater betrieb notdürftig die Schildmalerei und etwas Feldbau, seine beiden Töchter aber waren als Kinder meine Gespielinnen, doch weil ich, wie gesagt, selten oder nie mehr die Gegend betreten hatte, so waren mir die Mädel ganz gut aus dem Gesicht entwachsen, und nur später hörte ich zuweilen, die Eine hätte sich als Schildmalerin trefflich hervorgetan.

Verzeih mir, Philippine, sagte ich, wenn ich dich jetzt erst grüße, es ist allerdings schon eine schöne Zeit her, seit wir als Kinder am Hoherg zusammen hüteten, oder am Salenfels uns Hütten bauten, oder Heidelbeeren gewannen. –

Oder, fiel sie ein, durch die Wiesen wandelten am Siefenbach, oder im Beringtobel, wo wir aus rosenroten Engelsblümlein den Geisen Kränze um die Hörner flochten, um eure gute Mutter zu erfreuen, die uns beim Nachhausekommen jedesmal mit Butter- oder Honigbrot belohnte. – O, ich habe Euch auf den ersten Blick wieder erkannt, und so auch meine Schwester Martha, aber ich meinte, setzt sie treuherzig bei, Ihr wollt uns nimmer kennen; und das tät mir weh. Vorhin seid ihr beim Tanz neben mir im Rheihen gestanden mit des Scheunenwirts Tochter von Rudenberg.

Ich entschuldigte mich abermals, und redete er mit vielen freundlichen Worten zu, meines ungeschickten Benehmens wegen doch ja nicht bös auf mich zu sein. – Es war mir wahrhaftig nicht anders, als hätte ich großes Unrecht begangen, und um Alles in der Welt wollte ich nicht, dass sie mir zürnen sollte.

Die Sonne war am Untergehen, für mich aber ging sie auf; denn mein Glück und mein Stern sah ich von nun an in den Augen der schönen Jugendgespielin, die auch ihrerseits mir so herzlich zugetan war. Es brauchte wenig, und das Mädchen folgte mir zum Tanz. Eben warf die Sonne ihren letzten Schein durch die offene Einfahrt in die Scheurentenn, wo der Tanzplatz war, der mir mit diesem Augenblick herrlicher vorkam, als der kostbarste Saal. – So ist die Jugend, Freund; ein alter staubiger Heuboden kann ihr zum Wunderpalast werden.

Nachdem die Tour zu Ende war, stellte mich meine Tänzerin ihrer Schwester Martha vor, die an der Hand eines jungen Menschen auf uns zukam. Wir grüßten einander als alte Bekannte; ihr Begleiter aber, den ich anfänglich für den Freiwerber der Martha hielt, sah sauer drein, und als ich ihn näher ins Aug faßte, erkannte ich einen Sohn jener Familie in ihm, die uns durch den Prozess um Haus und Hof gebracht hatte. Ich schrieb sein kühles Benehmen diesem Verhältnisse zu, obwohl wir beide Beide uns eigentlich im Leben nie etwas zuleide getan hatten; doch bald nachher mußte ich erfahren, dass noch etwas anderes dahinter steckte.

Vom Tanzboden waren wir in das untere Wirtschaftslokal gegangen. Ich hatte dem Mädel den Vorschlag gemacht, ihren Platz draußen in der kühlen Abendluft aufzugeben und bei mir am Hochzeitstisch sich niederzulassen. Im Hauseingang, durch den wir gehen mußten, hatte ich eine alte Weibsperson mit einem kleinen Lottospiel etabliert. Auf dem Tischlein stand das Glücksrad und daneben sah man appetitliche Lebkuchen als lockende Gewinnste aufgeschichtet.

Allons, junger Herr, ruft uns die Alte zu, versuchen Sie auch einmal Ihr Glück der lieben Liebsten zu Gefallen! Wir schauen einander an und lachten, “der Liebsten zu Gefallen”, das Wort hatte mir höchst angenehm geklungen, und ich trete an das Tischlein, meinen Einsatz zu machen. – Das Glücksrädlein drehte sich – steht still; Die Alte ruft die Nummer, und richtig – ich habe gewonnen. – Ein ansehnlicher Lebkuchen in Form eines Herzens wird meiner Kleinen gereicht. – Ihre Augen sagen mir freundlichen Dank, und halb aneinander gelehnt, lesen wir zusammen das Verslein, welches auf einem Papierstreifen in der Mitte des Herzens aufgeklebt ist; es hieß so:

“Hoffnung hintergehet zwar,

Aber nur etwas wankelmüthig

Hoffnung zeigt sich immerdar

Treugesinnten Herzen gültig.

Hoffnung senket ihren Grund

In das Herz nicht den Mund.”

Während wir nun einander das Sprüchlein vorlesen und jeder sein Teil dazu denkt, entspinnt sich am Spieltisch ein Streit. – Der Gewinnst gehört mein, sagt eine Stimme hinter uns, da, die Kugel liegt auf meiner Nummer!

Es war der junge Mann, Mata’s Tänzer, welcher auch gesetzt hatte und also Einsprache machte. – Alles schaute natürlich auf das Lottorädlein; die Glückskugel lag wirklich zweifelhaft auf der Grenze zwischen seiner und meiner Nummer. – Der Gewinnst wär’ also mein gewesen, sagte der junge Bursche zur Philippine; die aber legt mit den Worten: Potz Dunder, ich gebe’s ja her! die Glücksgrab erzürnt und truzlich wieder auf den Tisch.

Valentin, so hieß nämlich der Störenfried, mochte einlenken und beschwichtigen wie er wollte, das Mädchen blieb dabei, und zog mich hinweg gegen die Stube, wo wir uns am Hochzeitstisch setzen. Bald nachher kam auch Martha, die Schwester, die, wie es schien, über das Benehmen des Jüngeren am Spieltisch etwas ungehalten war, und ihre Vorstellungen machen wollte, aber umsonst. Die Kleine glaubte in ihrem Recht zu sein.

Wir beide aber hatten den Vorfall halb vergessen, denn wir wußten uns ja so vieles zu erzählen und aus vergangenen Zeiten nachzuholen, dass wir uns nur wenig um andere kümmern konnten. Das Mädel erzählte von ihrem Vaters Tod, und wie es anfänglich bei ihnen so schmal hergegangen sei, wie sie aber später durch die Schildmalerei und den wenigen Feldanbau sich doch ziemlich herausgeschwungen hätten und zu einem gefreuten Hauswesen gekommen wären. – Natürlich dass auch ich meine Historie seit dem Wegzug vom Hohberghof ausführlich mitteilen mußte. – Die Lichter waren unterdessen angezündet worden, und wir saßen noch lange Hand in Hand, ohne viel auf die Wirtschaft um uns herum zu achten.

Während wir so seelenvergnügt beisammen saßen, kommt die Alte vom Spieltisch zu uns herein und bringt den liegengebliebenen Kuchen, wahrscheinlich eines guten Gläsleins oder Trinkgelds wegen, das sie von mir zu erhalten hoffte. Sie reichte mir die Süßigkeit mit der Versicherung, dass der Preis von Gott und Rechtswegen mir gehöre, und sie sich ein Gewissen daraus machen würde, einen so raisonnablen jungen Menschen um sein Geld zu betrügen u.s.w. Ich spendierte der Alten großmütig ein Trinkgeld, denn ich war in einer Laune, dass ich ein Königreich verschenkt hätte, wenn mir eines zur Verfügung gestanden wäre.

Mit großer Inbrunst lasen wir dann das Verslein wieder, und erachteten das, was es sagte, als ein Evangelium. – Denn so ist der Mensch, Freund, er knüpft seine Hoffnung an einen Strohhalm, wenn es seinen Wünschen schmeichelt. – Aber unser Glück war nur von kurzer Dauer; der Abend roth, – der Morgen grau, hieß es da.

Der Wein hatte mir die Zunge gelöst, und nicht undeutlich gab ich zuletzt dem herzigen Kinde zu verstehen, dass ich vorhätte, in der Heimat mich zu etablieren und an der Seite eines lieben Weiblein so recht glückselige Tage zu erleben hoffe. – Natürlich, dass ich sie dabei gar zärtlich anblickte und ihr die Hand drückte, wie es für einen Liebhaber schicklich ist. Ja, wir wußten uns alles schon so hübsch und nett auszumalen, dass nach unserem Dafürhalten nichts mehr fehle als ein Geistlicher, der uns folglich zusammengegeben und eingesegnet hätte.

Wohl hatte ich bemerkt, wie Valentin sich uns gegenüber gesetzt hatte und von Zeit zu Zeit finsterere Blicke nach uns schoß. Offenbar ärgerte ihn die Zuthunlichkeit des Mädchens gegen mich, und er saß da, als hätt’ ihm Einer mit Gift vergeben; und wenn die Gesellschaft einmal kameradschaftlich anstieß, merkte ich wohl, dass er mich mit seinem Glas absichtlich zu meiden bestrebte. – Holla, denke ich, dem bist du am End ins Gäu gerathen! Und als ich bei dem Mädel seinetwegen anklopfte, kann ich wohl merken, dass ich auf der rechten Spur bin. – Ei Nu, denke ich, dem Einen lieb, dem Anderen leid, das ist der Liebe Gewohnheit, und such’ mir die Bedenklichkeit aus dem Kopf zu schlagen. Das ganze Wesen des Mädchens hatte mich halt schon so sehr eingenommen, dass ich an eine Trennung von ihr nur mit Schrecken denken konnte. Es wollte mir scheinen, als habe uns der gütige Himmel nicht ohne Zweck zusammengeführt und die Hoffnung uns in dem Sprüchlein am Glücksrad eine Bürgschaft geben wollen.

Die Feierabendstunde war herangekommen; schon längst hatten sich die Brautleute entfernt und auch die beiden Schwestern trieben alsgemach zum Aufbruch. Ein alter Vetter, mit dem sie hergekommen waren, stellte sich ein, um sie nach Hause zu begleiten. Ich hörte aber erst später, dass eigentlich Valentin die Mädchen hergeführt habe, und dass der junge Mensch ein Freund ihres Hauses sei, und allgemein als Bewerber um die Jüngere gelte, was ich übrigens schon selbigen Abend hatte merken können. Man schien auch wirklich auf ihn warten zu wollen, wenigstens fragte Martha mehrere Male verlegen nach ihm, ich aber hatte meiner Kleinen schon resolut den Arm gegeben, und schritt mit ihr hinaus in die schwüle Sommernacht.

Ich war der glücklichste Mensch unter den Sternen und hätte gewünscht, der Weg bis zum Hause des Mädchens möchte ein zehnmal längerer sein. Was ich ihr vorher nur verblümt gesagt hatte, wiederholte ich jetzt, dass nämlich nur sie meine Herzkönigin und dereinstige Weib sein solle, und als wir in diesem Gedanken fröhlich dahin wandelten, schießt ein Stern am Nachthimmel, für uns ein günstiges Zeichen, nach dem alten Glauben, das Dasjenige, was man denkt und wünscht in dem Augenblick, wo ein Stern am Himmel schießt, in Erfüllung gehen werde. – Wahrhaftig für uns hing der Himmel nicht nur voller Sterne, sondern voll Geigen.

Schweigsam folgte die Martha mit dem alten Vetter hinter uns drein. Wie wir nur in den Wald gegen die Kohlscheuer kommen, steht ein Mensch mitten im Weg, scheinbar als wolle er auf uns warten. – Es war Niemand anders als der Valentin.

Mord, Schwernot, wie kochte es in dem, als er mich mit dem Mädel am Arm daherschreiten sah. Denn zu seiner Eifersucht hin hatte er dem Wein etwas zu stark zugesetzt, und auch ich hatte das Adlerwirts Zwölfer keineswegs geschont; er aus Verdruss, ich aus Fröhlichkeit und guter Laune, wie denn Liebe und Nacht zu solcher Stimmung Veranlassung gaben. Da braucht es nur ein Fünklein und der Brand kam zum Ausbruch.

Es ist mir jedoch von allem nur so viel noch erinnerlich, dass Valentin, der Philippine spitzige, beleidigende Reden hinwarf: – sie sei auch eine von Denen, welche an allen Brünnlein trinken, und dieses und jenes. Und wie Stein und Stahl beim Aufeinandertreffen Feuer geben, also ging’s los zwischen uns Beiden. Denn ich merkte wohl, dass ich allein die Ursache war, warum er dem Mädchen solche Reden gab, daher ich mich auch trutzig vor den Riss stellte und dem unhöflichen Angreifer tüchtig auftrumpfte. – Die beiden Mädchen aber legten sich in’s Mittel und bitten und beten an uns herum, aber da wollte nichts batten: Wir kamen immer gehässiger aneinander, und wären einander sicherlich noch in die Haare geraten, wenn nicht endlich die Mädchen, Philippine mich, die Anderen den Valentin, am Arme genommen und auseinander gebracht hätten. Doch riefen wir uns beim Abschied noch trotzig diese Herausforderung zu, dass wir uns später noch finden würden!

Valentin hatte sich in großer Erbosung davon gemacht, und ich zog mit den beiden Schwestern wieder fürbass (der alte Vetter, und Begleiter, der sich wenig um den Streit der jungen Narren kümmerte, war unterdessen weit voraus geschritten). – Mich aber hatte der Handel so in Harnisch gebracht, dass ich hoch und theuer verschwor, dem Valentin, wo ich ihn auch finden würde, den Garaus zu machen. Natürlich, dass die Schwestern sich alle Mühe gaben zu besänftigen und mich zur Raison zu bringen; und als wir bei ihrem Hause angelangt waren, ich aber durchaus nicht eintreten wollte, mußte ich der Kleinen feierlich in die Hand hinein versprechen, ihr zu lieb alles Zusammentreffen mit dem Valentin zu meiden, und in Frieden mich auf dem Heimweg zu begeben.

Wir sagten uns gute Nacht und schieden; aber ich bemerkte wohl, dass sie, statt in’s Haus hinein zu gehen, noch eine Weile an der Türe stehen blieben und schauten, ob ich auch wirklich den Weg nach Hause einschlage.

Ich ging allerdings anfänglich in jener Richtung, als ich ihnen aber aus dem Gesichte war, und mir der Handel erst recht wurmte, machte ich linksum gegen den Wald, über das Bächlein, um das Haus zu umgehen und oberhalb an demselben wieder die Straße zu gewinnen.

Was ich wollte geschah. Bei dem alten Feldkreuz, wo es gegen das Höchst zugeht, kommt Jemand langsam des Weges daher. Der halbe Mond lugte trübselig und blass aus dem Nebel, der über den Bergen hing. Das Herz klopfte mir hörbar, und ich zitterte vor Ingrimm und Verlangen, mich an dem Beleidiger zu rächen. Ein böser Geist gab mir zur Eifersucht noch den Gedanken ein, ich hätte es mit dem Sohne Desjenigen zu tun, der uns aus um Haus und Hof vertrieben habe.

Valentin drang zuerst auf mich ein, und zwar so gewalttätig, dass ich in den Straßengraben gestolpert wäre, hätte ich nicht an einem dornigen Hagebuttenstock am Weg einen Halt gefunden; da ich aber der Stärkere war, und Wein, Zorn und Alles durcheinander auch das Ihrige taten, so hatte ich meinen Gegner nach kurzem Ringen unter mir. – Jetzt aber ging erst der Tanz los.- Der Valentin, voll Wut, raffte sich wieder auf, greift nach seinem Messer und flunckert mir damit bösartig vor der Nas’ herum; ein braver Kerl, denke ich, wehrt sich seiner Haut, und im Hu küsst er zum zweiten Mal den Boden; – stöhnt aber und keucht wie Einer, der am Abschnappen ist. – Jesus, Maria! – über meiner Hand läuft’s warm wie Blut. – Einen Augenblick stehe ich wie versteinert. – Dann will ich dem Blessierten helfen sich aufzurichten; aber im nämlichen Moment höre ich Stimmen hinter mir auf der Straße. Es waren heimkehrende Hochzeitsgäste, welche der laute Wortwechsel und Streit aufmerksam gemacht haben mußte, und aus der nahen Sägemühle kommt Einer mit ‘ner Laterne gestolpert, und fragt, was es gebe?

In großer Angst, und ohne dass ich weiß, was ich will, springe ich über den Graben durch die Wissen gegen den Wald. Da stehe ich still und schaue auf den Kampfplatz herüber, wo mehrere Leute um den Gefallenen sich beschäftigen. – Es war mir sogar, als sehe ich die Uniform eines Gardisten; wahrlich kam der Mann auch vom Wirtshaus her. – Ich stiere dem Trupp nach, bis Alles mit dem Licht in der Nacht und Nebel verschwunden ist.

Es schien mir Alles nur ein Traum, und doch war ich vollständig nüchtern geworden, denn Weindunst und Zorn hatte einer unsäglichen Angst Platz gemacht, und es kam mir vor, als wäre ich ein zweiter Kain mit blutigen Händen. In Verwirrung lief ich waldeinwärts. – Der Mond war eben betrübt untergegangen und die Nacht stockfinster geworden. – Nur eins war mir im Augenblick klar, dass ich fliehen und das Land meiden müsse. – Es schwebte mir etwas vor, wie ein hochnotpeinliches Gericht mit Turm und langer Untersuchung, und hintennach vielleicht gar noch Schlimmeres. – Und wenn ich an meine alte Mutter daheim und an Philippine dachte, mich aber als Sträfling ihnen gegenüber, – so ging es mir siedend heiß auf, und ich glaubte, die Knie wollen mir einsinken. – Ich beschloß vorerst über den Rhein ins Elsass zu gehen, und dort abzuwarten, was das Schicksal weiter über mich verhängen würde.- In der Richtung gegen das Breisgau lief ich also fort, bergauf, bergab.

Ein dicker Nebel, der über die Berge zog, hinderte alle Aussicht, so dass ich mich in der Gegend unmöglich zurechtfinden konnte. Der Morgen dämmerte bereits ermüdend, und von dem Tau in dem hohen Waldgras ganz durchnäßt, setzte ich mich auf einen umgeworfen Baumstamm, um zu überlegen, was weiter geschehen sollte. Die Morgenluft hatte mich vollends nüchtern gemacht, aber zugleich auch alle heroischen Entschließungen, mit dem ich das Schicksal Trotz bieten wollte, und mein Merkliches herabgestimmt, und eine katzenjämmerliche Stimmung wandelte mich an. – Wie schnell doch der Mensch in ein Labyrinth und Umstände verwickelt ist, dachte ich, von höchstem Glück herabgestürzt in Not. – Lange saß ich so da, den Kopf in die Hand gestützt wie der blessierte Grenadier bei Waterloo; – endlich tönte ein Betglöckleib aus dem ungewissen Nebelmeer. Ich glaubte, die Stimme eines menschlichen Wesens zu hören, und betete in der Stille ein Paar Vaterunser mehr für den unglücklichen Valentin, als für mich.

Endlich raffte ich mich auf; ich wusste jetzt, wo ich an der Zeit sei, und dass es Morgens 4:00 früh sein müsse. Ein Paar Büchsenschüss weit und ich sah Waldau vor mir liegen. An einem Brünnlein vor einem großen Bauernhof wusch ich mir das Gesicht und die Hände und schlug dann einen Weg gegen den hohlen Graben ein.

Links vom Wirtshaus geht es, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, nach St. Märgen, rechts über den Thurner nach Freiburg. Ich wählte den letzteren Weg.

Die Sonne war unterdessen allgemach in die Höhe gerückt. Ich verwünschte aber tausendmal den hellen Tag und seinen Strahl, und blickte hie und da zurück, ob mich Niemand verfolge; und als ich einmal in der Ferne einen Reiter näher kommen sah, sprang ich schnell von der Straße ins nahe Holz und ließ den Kerl vorbei traben. Aber selbst das Rascheln des Laubes, das Sausen der hohen Tannen erschreckte mich.

Oft schon hatte ich mir früher gedacht, wie es wohl einem Malefikanten, dem das Urteil gesprochen ist, zu Mut sein möchte – jetzt hatte ich einen Vorgeschmack davon. – Die nächtliche Unglücksgeschichte stand wie ein blutiger Grenzpfahl in mein Leben. Ich sah jetzt erst, wie sorglos und glücklich ich bis dahin gelebt hatte, und meine Gedanken führten mich unwillkürlich zurück in die Kindheit zu jenem Tage am Hohberg und Siefenbach zu der lieben Jugendgespielin. – Was mußte das Mädchen nun von mir denken! Am Ende konnte es sich auch noch in die unselige Geschichte mit hineingezogen werden. – Mußte ihr mein Verschwinden nicht auffallen und ganz zweideutig vorkommen? – und wenn ich mir den Kummer der Meinigen, das Leid mit meiner alten Mutter vorstellte, so fing ich beinahe an, meine übereilte Flucht zu verwünschen.

Dann zog ich auch wieder alle Einzelheiten des Unfalls umständlich durch den Kopf. – War nicht Valentin der Angreifer, und der, welcher das Messer gezogen? Offenbar hatte er im Fallen sich selbst verwundet; freilich mußte ich mich nicht beschuldigen, dass ich es war, der ihn aufgesucht und ihm so zu sagen aufgepaßt hatte. – Grund genug, mich vor Gericht schwer zu gravieren, – und wenn er vielleicht gar an der Blessur gestorben wäre?

Kurzum, je weiter ich kam, desto unschlüssiger wurde ich. – Mein Stolz und mein Ehrgefühl sträubte sich gegen diese verzagte Ausreißerei, die mir allgemach unmännlich vorkommen wollte. – Im Grunde genommen aber war es Philippine, die mir keine Ruhe ließ und mich heimwärts zerrte: und doch hatte ich nicht Courage genug “rechts umkehrt” zu machen – Mittag mußte vorüber sein, das konnte ich am Stand der Sonne und der Stille im Felde vernehmen. – Aus dem wolkenlosen Himmelszelt schaute die Sonne heiß und brandig in die tiefgeschnittenen Täler des Spirzen, über denen ich wanderte.

Ich hatte einen Augenblick Halt gemacht, um zu überlegen. – Wollte ich denn wie ein Narr weiter rennen? – Gedankenvoll lug ich in die blaue Luft; ein majestätischer Weih kreist eben langsam über den nahen Bergwald, den ich von meinem Standort aus übersehen konnte. – Da kommt mir ein wunderlicher Gedanke: – Laßt er sich nieder, sagte ich zu mir selbst, so soll es mir ein Zeichen sein, wiederum heimzukehren; fliegt er in’s Weite, so will auch ich weiter zieh’n, fremd in die fremde Welt.

In immer engeren Bogen schwebte der Vogel über die Tannenwipfel – tiefer und tiefer sinkt er herab, – und schon glaub’ ich gewonnen zu haben, als er plötzlich wie erschreckt emporflattert und seinen Flug über Berge und Tal nimmt, bis er meinen Augen entschwindet, gegen das Breisgau und den Rhein hin. – Eine Weile schau’ ich ihm nach, das leere Blau, dann sage ich zu mir selbst: Larifari -was frag’ ich nach Allem – und wenn sich die ganze Zeit gegen mich verschwört und der Teufel dazu, so kehr’ ich jetzt doch um!

Gesagt, getan. – Mein Plan war zuerst, die Meinigen im elterlichen Haus aufzusuchen, um zu hören, wie die Sachen stünden, dann beim Amt mich zu stellen und auf Untersuchung zu dringen. Ich wollte abgelegene Wege einschlagen, auf dass ich nicht etwa den Gardisten in die Hände rannte, denn meine Siftierung sollte als freiwilliger Entschluss gelten. – Die Landstraße mußte daher gemieden und entlegene Fußwege eingeschlagen werden.

Die Fenster am Wirtshaus auf dem Turner funkelten schon im Abendgold, als ich links an den Schweighöfen vorbei wieder auf die Straße kam, wo ich am Morgen hergekommen war. Unbeschrieben lief ich über die Höh’ bei Waldau und erreichte glücklich das Schwärzenbachtal. – Es war bereits Nacht; die Anstrengung und die Hitze hatten mich abgemattet, und zudem hatte ich den ganzen Tag über noch nichts gegessen.

Ohne eigentlichen Weg schweifte ich über Halden, durch Wiesen und Wälder. Eine kühle Nachtluft schnaufte über die Berge, und ich sehnte mich nach einem Plätzlein, wo ich eine Stunde liegen und ruhen konnte; denn nach meiner Berechnung mußte ich immer noch vor Tagtdas elterliche Haus erreichen.

Unverhofft stand ich vor dem Hohberghof, meiner alten Heimat. – Eh’ ich aber weiter erzähle, was mir in dem alten Gebäude zugestoßen, muss ich einiges Andere voranschicken. Als mein Vater selig gezwungen worden, das Haus zu verkaufen, hatte es zwei Brüder an sich gebracht, die es gemeinschaftlich bezogen und bewohnten. Aber es ruhte einmal kein Segen auf dem Haus. Denn nicht lange, so gerieten die beiden in Zerwürfnis und Unfried, und zwar von wegen der Reparaturen ihrer gemeinschaftlichen Behausung. Viele Jahre vorher hatte mein Vater, in der Voraussicht, den Hof verkaufen zu müssen, wenig oder nichts mehr auf die Instandhaltung des Gebäude verwendet, und so war es gekommen, dass es ziemlich verwahrlost an den neuen Besitzer gelangte. Einer wollte dem Anderen den größten Teil der Baupflicht aufhalsen, und nach langem Streit fielen sie endlich den Advokaten in die Hände. Unterdessen war die Herberge immer baufälliger, und als einst ein großer Sturm einen Teil des Daches und der hinteren Wand eingerissen, sahen sich die feindlichen Brüder genötigt, auszuziehen. Seitdem stand das Anwesen leer.

Der verwitterte Bau mit seinen vernagelten Türen und Fenstern schaute mich an, als wolle er die Lehre geben, nur Eintracht baue Häuser, die Zwietracht aber reiße sie nieder. Die Tageslichter in der Küche standen offen. – Da, denk’ ich, könntest du einen Augenblick rasten, ohne dich dem kalten Nachtthau auszusetzen; und obwohl es mir ein wenig schaudrig zu Muth werden wollte, steig ich hinein, tappe im Finstern herum und finde endlich neben dem Herd einen Haufen Stroh und dürres Laub, wahrscheinlich die Liegerstatt von Bettlern oder Hirten, die sich zuweilen hier einquatieren. Mit einem Seufzer warf ich mich auf das Lager, wo der müde Körper die nöthige Ruhe fand, während die Gedanken noch eine Weile herumschweiften und mich wach erhielten.

Hier lag ich nun an derselben Stelle, wo vor Jahren der Vater seinen Fluch ausgesprochen hatte, und über das Haus und alle Einwohner; ich, ein heimatloser Flüchtling, der vielleicht in diesem Augenblick von den Hatschieren gesucht wurde. – Seltsame Gedanken brachen ein in mein Gehirn, und bei jedem leisen Geräusch, das der Nachtwind machte, der durch die alte, verwahrloste Spelunke zog, schreckte ich auf. – Hatte man früher uns Kindern nicht allerlei Geschichten erzählt von Geistern der alten Heiden, die sich zu gewissen Zeiten in dem Haus noch regen sollten? – Und wer ist nicht abergläubisch, Freund, an gewissen Orten und zu gewissen Zeiten? – Bete also ein andächtiges Vaterunser, empfehle mich dem Schutz meines heiligen Namenspatron und drehe mich auf’s andere Ohr. – Soweit war alles Recht, – aber hören Sie, was weiter geschieht. Der Schlaf hatte mich endlich überkommen, da höre ich, es mag so um Mitternacht gewesen sein, einen seltsamen Lärm. – Es hatte mir eben schwer geträumt: Ich sah mich hinaus geführt zum luftigen Hochgericht und hörte die Meister Hämmerlin schon über mir auf die Leiter steigen, – als ich aufwachte. – Wahrhaftig, meinem Kopf, auf dem Herd, stand eine Gestalt. In der Küche ist’s hell, – und ein Kerl im grauen Mantel mit einem Beil in den Händen hantiert oben auf dem rußigen Balken herum. – Ich stoße ein Schrei aus – alle guten Geister loben Gott! – Der Große stiert mich an mit seinen glasigen Augen, dann rumpelt er zusammen; das Laternlein verlöscht, und einige schwere polterige Tritte, die sich entfernen, sind Alles, was ich noch höre. – Darauf ist’s wieder totenstill.

Eine Weile liege ich noch wie angespitzt auf meinem Platz, – dann springe ich auf, schwing mich auf die Fensterbrüstung – und mit einem Satz bin ich im Freien.

So hatt’ es also doch seine Richtigkeit, denk’ ich, mit dem Hausgeist. – Nun soll mir noch Einer kommen und mir beweisen wollen, es gäbe nichts dergleichen. – Doch – hatte ich nicht früher oft sragen hören, es stehe Demjenige aus der Familie, dem der Kobold erscheine, ein schweres Unglück bevor? – Ich seufzte unwillkürlich, schnappte nach Luft und schaute hinauf zum stillen Nachthimmel. – O, ihr friedvollen Sterne, rief ich, wohnt auf euch auch so viel Kreuz und Not. Ihr seligen Geister, die ihr droben wandelt, wißt ihr etwas von den armen Menschengeschöpfen da unten auf dem dunklen Erdenball? – o kommt und beschützet mich! – Ich stand still, als sollt ich von oben ein Zeichen, eine Antwort vernehmen. – Aber nur die Nachtluft raschelte in dem Hürsten, und im Tal brauste der Waldbach.

Es ging schon dem Morgen entgegen, als ich in die Gegend von Friedenweiler kam. Das ewige Licht in der Klosterkirche zuckte wie am Erlöschen, und über dem Stationenberg tagte es bereits, und auch die Vögel regten sich schon in den Wäldern. Ich mußte mich sputen, wenn ich noch am Tage heimkommen wollte.

Es gelang mir, unbeachtet das elterliche Haus zu erreichen. – Der Willkomm war ein verstörter. Die Mutter hatte in großer Angst um mich gelebt, die auch bei meiner Rückkehr nicht ganz weichen wollte. – Die Diener der Gerechtigkeit hatten sich, wie ich hörte, wirklich schon nach mir in dem Hause erkundigt; doch dies war nicht noch nicht Alles. – Ich wußte, dass dieser Tage mein Bruder zur Konscription geladen war. – Es war im Jahr zwölf, und sollten dem Napoleon schleunigst Hilfsvölker nach Russland geschickt werden. – Gestern hatte die Ziehung stattgefunden. – Meinem Bruder hatte das Loos getroffen. – Sie können sich dem Jammer der alten Mutter denken; der Sohn, dir einzige Stütze ihres Haushalts, dazu die Kriegszeiten; und ich mit der Aussicht, in langer unehrenhafter Untersuchung herumgezogen und vielleicht gar noch bestraft zu werden. – Einen Augenblick war ich ganz kleinmütig und verzagt; da kam mir plötzlich ein Ausweg- – Seyd getrost, sagte ich, es kann Alles recht werden! und ging hinüber zum Vogt.

Dieser wunderte sich anfangs über den Besuch, denn er glaubte mich über Berg und Tal. Richtig, der nächtliche Schreck war durch selbigen Gardisten, der zufällig des Weges gekommen war, schon zur Anzeige gebracht. – Zu meinem Trost hörte ich jedoch, die Blessur des Valentin sei nicht gefährlich. Aber unangenehme Geschichte, sagte der Vogt, konnte es für mich doch noch absetzen.

Hierauf sagte ich ihm, dass ich, wenn ich einigermaßen tunlich, für meinen Bruder einstehen und Soldat werden wolle, vorausgesetzt, dass die Untersuchung niedergeschlagen werde, und bat ihn, mich zum Amt zu begleiten. – Vorher aber wolle ich noch einmal nach Haus und meinen Leuten die Sach’ vortragen.

Der Vogt billigte diesen Entschluss. – Die Mutter aber, als sie davon hörte, jammerte auf’s Neue, und auch der Bruder machte Einwendungen; – doch zuletzt mußten sie sich d’rein ergeben, denn mein Entschluss stand fest, es schien mir der einzige ehrenvolle Ausweg, und für die betagte Mutter und unsere Hauswesen die einzige Rettung.

Konrad Kirner war vermutlich ein Vorfahre/Verwandter des damals berühmten Johann Baptist Kirner (1806-1866).

Selbstportrait von Johann Baptist Kirner (1806-1866)

Foto: Deutsches Uhrenmuseum

Der Schwager von Lucian Reich, J. Nepomuk Heinemann hatte eine neue Methode zum Abziehen von Litographien erfunden. So wurde auf besonderes Papier gedruckt und dann die Bilder auf Holz abgezogen. Heinemanns Umrißvordrucke zum Abziehen wurden von der Uhrenmacherschule Furtwangen vertrieben.*

Umdruckbilder für den Schildmaler. Litographiert von J. Nepomuk Heinemann in Hüfingen, herausgegeben von der Großherzoglichen Badischen Uhrmacherschule in Furtwangen um 1854. (Stadtarchiv Villingen)*

Auf dem Ebenemooshof in Schwärzenbach kann man heute Urlaub machen, sich selbst die Gegend anschauen und womöglich noch Geister von Kobolden finden.

Oberbregenbachhof “Bregeme” mit Gießhütte. Vermutlich Ölbild eines unbekannten Schildmalers um 1850.*

Schwarzwaldhochzeit

(…) Da hörte man die Musikklänge

Alles bewegt sich – die ganze Menge

Und betreten den Tanzboden

Treten mitunter auf die Füß und knoten

Die Strümpfe werden oft ganz grau –

Und die Füße oft schwarzblau.

Ordnung halte und anschließe,

Des dät scho manche verdrieße;

Sie schwitze un schlegle in dem Getümmel,

Und glaube doch sie seie im Himmel,

Und sind gar lustig, heiter und froh,

Bei Wäge, Leitere Heu und Stroh. (…)Aus “Der Maler Nikolaus Ganter” in den Schriften der Baar Band 55, 2012 von Gerrit Müller

“Tanz auf der Ahorn” von Nikolaus Ganter (1809–1886)

Aus “Der Maler Nikolaus Ganter” in den Schriften der Baar Band 55, 2012 von Gerrit Müller

Der Ahorn wo damals die Hochzeiten gefeiert wurden gibt es heute noch. So steht auf der Seite des Gasthofes:

In einer wissenschaftlichen Untersuchung von entnommenen Holzproben des Hauses wurde die Bauzeit des Hofes in seiner heutigen Grundform auf das Jahr 1455 datiert.

* Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke von Gerd Bender. Verlag Müller 1975

Fortsetzung hier

Zur Übersicht gehts hier: