Wanderblühten – Badener im Russlandfeldzug 1812

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

Mit großer Hast trieb ich an den Vogt, dass er mit mir gehe; und als wir nach Neustadt kamen zum Justizmann, der übrigens unserer Familie von früher her wohlgewogen war, wurde ich freilich anfangs hart angefahren; doch als ich ihm die Sache auseinandersetzte und meine Entschließung kundtat, wurde er etwas glimpflicher und sprach eine Zeit lang unter vier Augen mit dem Vogt. – Bis zum anderen Morgen jedoch erhielt ich Quartier beim Schließer, worauf mir dann die nötigen Papiere nach Karlsruhe zum betreffenden Kommando eingehändigt wurden. – Ich hatte noch vor meinem Abmarsch die Beruhigung, wiederholt zu erfahren, dass mit meinem Gegner nicht gefährlich stehe, und er selbst bezeugt habe, dass er durch den Fall in’s eigene Messer sich verwundet habe, überhaupt den ganzen Handel für mich nicht ungünstig darstellte.

Wohl dachte ich schmerzlich an das Mädel, aber die Hoffnung, der Trost aller Verliebten, stärkte mich: Hoffnung, sagte ich zu mir selber, zeigt sich immerdar, treugesinnten Herzen gütig u.s.w. Das Einzige, was mir schwer fiel, war, dass ich sie nicht nicht mehr sehen und sprechen konnte, denn wir Rekruten hatten Ordre, der nächsten Tag schon einzurücken. Meinen Bruder hatte ich zu meinem Meister geschickt, dort meine Habseligkeiten in Empfang zu nehmen.

Der Abschied daheim war kurz, aber schwer. Meine Mutter ging es vor, als wolle sie mich nicht mehr sehen.

Am 12. August zogen wir in Karlsruhe ein, wo wir 14 Tage exerzieren, danach folglich abmarschieren mußten. – Vorher hatte ich der Philippine ein Schreiben zugehen lassen, worin ich ihr den ganzen Sachverhalt genau auseinandersetzte und sie versicherte, dass ich stets unerlosch’ner Lieb’ und Treu ihrer gedenken werde und nur in Sorgen stehe, sie möchte mir diesen Schritt zum Gegenteil auslegen. – Übrigens, schrieb ich, sehe ich das Ganze als eine Schickung von Oben und als den Probierstein ihrer Gesinnung und Standhaftigkeit an, und indem ich alles Andere unserem Herrgott überlasse, erinnere ich sie an das Sprüchlein auf der hohen Ahorn u.s.w.

Unser Abmarsch ging zu schnell vor sich, dass noch Antwort von ihr hätte eintreffen können. Unser Korps, elfhundert Mann stark, unter Major Brückner, war als Ergänzungskorps nach Russland bestimmt. Der Kapitän meiner Kompagnie hieß Dalberg, ein guter Mann, den ich später eine Zeit lang bediente. Es hieß, wir seien nach Stralsund bestimmt, wir erreichten jedoch diese Festung nicht, denn schon hinter Berlin begegnete uns da und dort Kosackenchwärme, und bedenkliche Gerüchte verlauteten von Napoleons Missgeschick in Russland.

Eines Tages, als wir guten Muts auf der Heerstraße fortmarschierten, begegnete uns ein Soldat im grauen Mantel und fragte die Vordersten, ob er nicht Badener vor sich habe; und als man mit Ja antwortete, stellte er sich den Offizieren als Landsmann vor, der von Russland komme und die gerettete Fahne vom ersten Regiment, um dem Leib gewickelt, bei sich trage. – Sie können sich den Jubel der Leute denken; die Offiziere umarmten und küßten den braven Mann, fragten ihn über Alles, und gaben ihm Bedeckung bis nach Berlin. – Wir aber stießen weiterziehen auf immer bedrohlichere Anzeichen, und eines Morgens, Angesichts der Festung Stralsund, hieß es plötzlich “Kehrt” und man sagte uns, dass es nach Großglogau gehe, wo wir mit verschiedenen Corps der retirirenden französischen Armee die Besatzung bilden sollten.

Es wurde so weitschichtig sein, wollte ich alle Einzelheiten dieses langwierigen Festungsdienstes aufzählen. Über zehn Stunden im Umkreis mußten wir Streifzüge tun, um Fourrage und Proviant herbeizuschaffen, oft auch wurden wir als Exekutionsmannschaft in die Dörfer und Edelmannshöfe gelegt, wenn es sich darum handelte, Kontributionen einzutreiben. Also wollte der französische General.

Als die Festung später, im Jahr dreizehn, belagert wurde, kamen wir zum Ersten Mal Pulver zu riechen. Bei einem der vielen Ausfälle, die wir machten, wurde ich stark blessiert. Ein Bajonnet, welches eine Kanonenkugel meinem Vordermann vom Gewehr wegriß, traf mich in die Brust, so dass ich lange Zeit im Spital kampieren musste.

Dreiviertel Jahr lagen wir in Glogau eingepfercht; hernach ging’s in’s Lager bei Lüben. – Freund, das war ein Leben, hei! Denken Sie sich den Anblick, in fünf unabsehbaren Reihen stunden wohl fünf Stunden weit die Zelte. Für die Offiziere aber wurden besondere hölzerne Baracken gezimmert, förmliche Hütten und mehrenteils proper ausstaffiert. Da streiften wir Soldaten oft fünf, sechs Stunden weit auf die Edelhöfe, um Blumentöpfe und anderen Zierrat für unsere Kapitänszelte zu requirieren.

Napoleon hielt auch einmal große Heerschau über’s ganze Lager, wohl an die einmalhunderttausend Mann; ein andermal wurde sein Geburtstag gefeiert, das war eine Wirtschaft, Herr, ein Schmausen, Poculieren und Vivatgeschrei; Deutsch und Französisch durcheinander; und weil ich’s Geigen nicht weniger als verlernt hatte, so spielte ich auf gut operländisch die fidelsten Länder und Walzer dazwischen, dass es manchem Landsmann ganz warm um’s Herz wurde, wenn er dabei die daheim an Die daheim dachte.

Zehn Wochen dauerte das Leben, lustig und in Floribus, dann ging der Teufel von Neuem los. – Jeden Tag Alarm, Gefecht, Vor- und Rückmarsch. Doch war das Alles nur das Vorspiel zur großen Schlacht bei Leipzig. Wir gehörten zum elfte Armeekorps, 39. Division, und standen unter General MacDonald und unserem Major Brückner. – Das waren heiße Tage, Freund, die wohl keiner vergessen wird, der sie mitgemacht hat; aber die Meisten sind unterdessen schon zur großen Armee abberufen worden, hinüber in’s Jenseits. Doch, der gemeine Soldat befindet sich bei solchen Affären gleichsam im Nebel, er steht in Reih und Glied, wie ein Halm im Kornfeld und hat keinen Überblick über’s Ganze. Hatte man zum Beispiel am Abend eine Stellung eingenommen, dem Feind gegenüber, so war am Morgen schon das ganze Theater wieder verändert; so ging es hin und her, vor- und rückwärts, und Keiner kam aus den Kleidern.

Zweimal mußten wir durch einen Fluss warten, bis an den Hals, im Wasser, und wer nicht verstand schräg gegen die Wellen zu marschieren, den spülten sie weg suf niemals Wiedersehen. – Beim Anfang der Schlacht standen wir bei Holzhausen, wohl fünf Stunden von Leipzig. Am ersten Tag (wir hatten tapfer gestürmt gegen die Schwedenschanzen) Abends lief ein Vivatgeschrei durch alle Reihen; also hatte es Napoleon befohlen, der sich schon Sieger glaubte. Unser Corps hatte auf einem Berg Posto gefasst, und wir unterhielten die ganze Nacht hindurch Freudenfeuer aus verbrochenen Lasseten und Bagagewägen; und wie das Feuer von Berg zu Bergen loderte und es ringsum krachte und blitzte, und Keiner wußte, was wohl die nächste Minute bringen werde, stand ich auf meinem Posten und machte Kalender.

Sonderbar, zum Kriegshandwerk hatte ich von Jugend auf nicht die mindeste Lust gehabt und hätte mir im Traume niemals einfallen lassen, jemals Soldat zu werden, und auch jetzt war ich nicht mit Leib und Seele dabei. – Dass wir Deutsche gegen Deutsche im Feindschaft stunden, machte mir und Keinem groß Bedenken; man wußte von früher her nicht anders, und dass sie aufeinander schlagen mußten, während der Ausländer den Meister spielte; doch wurmte mir, ich darf es wohl sagen, unsere Kameradschaft mit dem Franzos, von dem ich von Kindesbeinen an so viel Übles aus den vorigen Kriegen sagen hören müssen, nicht anders, als wäre er der eigentliche Reichsfeind, was er auch bei all’ seiner Höflichkeit von jeher gewesen ist und bleiben wird, so lang es in Deutschland für ihn was zu holen gibt.

Mitten in dem gewaltigen Feldlager, Freund, zwischen Mord und Tod, desertierten meine Gedanken oft heimatzu, zu dem waldigen Hohberg und Roßbühl zur hohen Ahorn. – Wie wenig doch der Mensch voraussehen kann, dachte ich dann; wie standen wir junge Blutes damals so fröhlicher Hoffnung, und meinten so nah am Ziel zu sein,- und jetzt in so weiter, weiter Trennung, – vielleicht auf immer, denn der nächste Augenblick schon konnte mich unter die Toten werfen.

Näher und näher rückten wir gegen die Stadt Leipzig. Die ganze Armee kam in Bewegung; nicht anderst, wie ein großmächtiger Eisgang. Die Erde bebte unter dem Donner der großen Geschütze, die bei tausend gegeneinander spielten. Als wir uns durch ein österreichisches Carré durchschlagen mußten, erhielt ich einen Streifschuss am linken Fuß; bei Leipzig selbst, als wir am vierten Tag durch die Vorstädte stürmten, traf mich eine Kugel durch den Kragen in’s Halstuch, doch ohne weiteren Schaden.

Da aber begann ein fürchterliches Gedränge gegen die Stadttore, die wir gegen die andringenden Alliierten verteidigen sollten, um der geschlag’nen Armee den Rücken zu decken; doch aus allen Winkeln und Gassen starrten uns bald, wie ein eiserner Wald ,die Bajonnete der Verbündeten entgegen, welche in die Stadt eingedrungen waren. Es waren Preußen, vor denen wir die Waffen strecken mußten. Unter starker Bedeckung wurden wir vor die Stadt auf’s freie Feld eskortiert, wo wir einen Tag und eine Nacht, bei Schnee und Regen kampieren mußten, ohne Speis und Trank. Überall umher war der Landsturm aufgeboten worden, die versprengten, abgeschnittenen Schaaren zu fangen und zu bewachen. Auch wir wurden einer Abteilung Landwehrmänner übergeben, die Befehl hatten, uns landeinwärts zu transportieren.

In Kirchen und Schafställen, wie es sich gerade traf, wurden wir die Nacht über untergebracht. Unsere Nahrung bestand lediglich nur in geschrotetem Brod, was man uns jedes Mal Abends in Körben vor die Eingänge brachte, sowie eine einige Fässer mit Wasser.

Eines Tages, als wir durch den Wald marschierten, kommt ein Kamerad, der einen unserer Offiziere zum Vetter hatte, zu mir und anvertraute mir, dass er von seinem Vetter erfahren habe, geh’ es schnurstracks Sibirien zu; weil er aber von dem dortigen Aufenthalt sich gar wenig Plaisier verspreche, so habe er vor, heut Nacht zu desertieren, und wenn ich von der Partie sein wolle, so sei ich höflichst invitiert. – Ich schwankte lange, was ich tun sollte, endlich resolvierte ich mich zum Bleiben, und mit den übrigen Kameraden das Schicksal zu teilen, komme was wolle. Also ging es weiter der russischen Grenze zu; es war kein Geheimnis mehr, dass man in Sibirien für uns Quartier bestellt habe.

Aus dieser Not befreite uns der Markgraf Wilhelm, unser tapferer Chef, der im Felde immer so väterlich für die seinigen sorgte. Es war an der Grenze, als dieser Herr zu uns kam mit der Freundensbotschaft, die Rückkehr in’s liebe Vaterland sei uns gestattet. Sie können sich den Jubel der Mannschaft vorstellen, und sich vom Volk, die sich schon verloren geglaubt hatte.

Unser Weg ging zurück über Berlin, wo man uns wieder militärische Ehren zuteilwerden ließ, weil auch unserer Großherzog Karl den Alliierten sich angeschlossen hatte. Mehrere Wochen wurden wir in Dörfer um Berlin einquartiert, und als wir wieder etwas zu Kräften gekommen waren, (denn unser Zustand war nach und nach ein erbärmlicher geworden) ging’s weiter dem Vaterlande zu.

Bei Durlach kam uns der Großherzog entgegen. Er weinte, als er das kleine, elend aussehende Häuflein sah. Von den elfhundert, die vor fünf Vierteljahren Jahren ausmarschiert waren, kamen nicht mehr als sechzehn Mann zurück. Er befahl, un, in gute Quartiere zu verlegen, aber sein Adjutant machte ihm Vorstellungen: Die Leute, meinte er, wären nicht in dem Zustand, bei Bürgern untergebracht zu werden; und er hatte Recht. Denn als wir in die Kaserne zu Karlsruhe kam, war es das Erste, unsere alten, übel zugerichteten Monturen auszuziehen und im Kasernenhof den Flammen zu übergeben. So endete unser Feldzug gegen Russland.

Die Verbündeten waren unterdessen über den Rhein gegangen. Nach kurzem Aufenthalte in Karlsruhe wurden auch wir nachgeschickt, und mit der Landwehr bei der bei dem Blockadekorps um Straßburg und Kehl verwendet.

Vor Straßburg kam ich in das letzte Mal in’s Feuer; es war beim Ausfall, den die Besatzung machte, am 9. Juli anno 15. Es ging da heiß her, war aber ein Bagatell gegen die Schlacht bei Leipzig, drum sagte auch unser General Laroche, der bei der Affaire einen Fuß verloren hatte: Es ärgert mich nur, dass ich bei dieser Hasenjagd den Fuß hab verlieren müssen!

Der anhaltende Felddienst, mehr aber die Strapazen des früheren Feldzuges hatten meine Gesundheit untergraben, so dass ich eine Geschwulst an Händen und Füßen festsetzte, und ich ins Spital verbracht werden mußte, welches dazumal im Kloster Schuttern eingerichtet war.

Mehrere Monate lag ich, und das Üble wollte weder vor- noch rückwärts. – Mein Sohn, sagte der Stabsmedicus Meier zu mir, du sollst allein schon von der herrlichen Aussicht, die du hier hast, gesund werden. Ich hatte nämlich von meinem Lager aus den Blick durchs Fenster über das schöne Breisgau voller Gärten und Fruchtfelder, und im Hintergrund die schwarzwälder Berge. – Seit Jahr und Tag hatte ich nichts mehr direkt von der Heimat in Erfahrung gebracht. Nur so viel konnte mir ein Rekrut sagen, dass meine gute Mutter unterdessen das Zeitliche gesegnet, mein Bruder aber sich verheiratet habe. – Von der Schildmalerfamilie wusste er nichts Näheres.

Mein Sinnen und Trachten ging nunmehr dahin, vom Militär frei zu werden. Wohl fürchtete ich oft, mein Lebtag ein Krüppel und untauglich zu aller Arbeit zu werden. – Eines Tages stellte ich an der an den Stabsmedicus die Bitte: mir doch behilflich sein zu wollen, dass ich in’s Bad käme, wo so Viele von uns geheilt worden waren. Der menschenfreundliche Mann sagte mir meine Verwendung zu; und richtig, in kurzer Zeit darauf erhalte ich die Erlaubnis, das Freibad in Baden Baden einige Zeit benutzen zu dürfen.

Anfänglich verursachte mir die Bäder die ärgsten Schmerzen, der Bademeister aber lachte dazu und meinte, dass dies ein gutes Zeichen von der Wirksamkeit des Bades sei. Nach längerer Zeit konnte ich wieder langsam am Stock herumgehen, und als ich einmal mit mehreren invaliden Kameraden auf der Promenade auf einem Bänklein sitze und mich sonne, kommt zufällig mein Stabdmedicus daher. – So, mein Sohn, sagte er, als ich aufgestanden und ihm einige Schritte entgegen gegangen war, so bist du wieder so gut auf den Füßen, und ich werde dafür sorgen, dass du noch länger das Bad gebrauchen kannst, und dann bei deinen Abschied kriegst; die schwarzwälder Luft wird dich vollends kurieren.

Und er hielt Wort. Ich durfte noch bis zum Herbst bleiben. Ein ehrenvoller Abschied wurde mir zu Teil, und meine Gesundheit hatte sich so weit wieder eingestellt, dass ich die Heimreise zu Fuß unternehmen konnte.

So war ich denn wiederum mein eigener Herr; aber um nichts besseres, ja noch Schlimmeres dran, als vor fünf Jahren, wo ich zum Ersten Mal aus der Fremde heimgekommen. – Was nun anfangen? – Zu Hause bei meinem Bruder hatte ich noch ein kleines Kapital stehen, eine Ersparnis aus früherer Zeit, dazu ein weniges angefallenes Vermögen.

Bis nach Offenburg benützte ich ein Fuhrwerk, von da ging es zu Fuß durch das Kinzigerthal über Waldkirch und Waldau der Heimat zu.

Es war ein freundlicher Herbstmorgen, als ich über das Höchst, Friedenweiler zu wanderte. Wie ich ins kleine Eisenenbacherthal herabkomm, begegnen mir ein einzelne Kinder mit Kränzlein. Was gilt’s, denk’ ich, sie feiern heut’ in Friedenweiler eine Hochzeit und du triffst dort Bekannte! frag also eines der Mädle: wo es hin gehe? Nach Friedenweiler in die Hochzeitskirche! – Wer dort Hochzeit mache? – Der Valentin! – Mit wem? frag ich verzagt. – Mit der Hochberghansen Tochter! – Donner und sWetter! Wie hatte mich das Wort getroffen, also wenn mir zum zweiten Mal ein scharfes Bajonnet in die Brust führ’. Hochberghans, so hieß nämlich der Philippine ihr Vater.

Das Kind war vorüber geeilt; ich aber musste mich auf meinen Stock stützen; so miserabel war’s mir auf einmal, als wenn ich Gift und Opperment im Leibe hätt’. – Zum Glück war ein laufendes Brünnlein in der Näh, an dem ich mir die Stirne und Hände kühlen konnte. – Indem läuten sie in Friedenweiler das erste Zeichen; und hinter mir herkommen truppenweis schon mehrere Hochzeitsgäst. Jeden Augenblick konnten die Brautleut selbst des Weges daher, an mir vorüber, kommen. Um Alles in der Welt wollte ich ein Zusammentreffen meiden, laufe also quer über die Bergfelder den nahen Waldungen zu.

Tausendmal verwünschte ich mein Schicksal und Alles, wäre es nichts besser gewesen, der Tod auf dem Schlachtfeld hätte mich getroffen, und ich läge jetzt, der Marter ab, in kühler Erde? – Hoffnung, Treue! ja ein Narr, wer daran glaubt, sagte ich zu mir selbst. – Hoch, eben ertönte Musik vom Tal her, richtig, es ist der Brautzug auf den Weg zur Kirche, und ich Unglücksmensch, muss just am heutigen Tage heimkehren. Verdammt, murmle ich, und knirsche vor Ingrimm mit den Zähnen

Die Musik kam näher und näher, – und mein Unmut verlor sich zuletzt in ein dumpfes Grübeln und Sinnen. Sie hat recht, sagte ich, es war das Vernünftigste, was sie tun konnte; er der Sohn eines vermöglichen Mannes, – ich so zu sagen ein Krüppel, ein Invalid, ein Landfahrer! und Geld ist der Kompass, nachdem ich sich die ganze Welt richtet. Aber – wo wollte ich denn eigentlich hin? Ohne Zweck und Ziel war ich auf den Feldern weiter gestolpert, und eine zeitlang in dem Holz fortgegangen. – Wenn ich den Weg durch den Klosterwald einschlug, so könnte ich auf einem Umweg nach Hause gelangen. – Also wende ich mich links, die Halde hinauf.

Ein gutes Stück war ich schon im Walde fortgewandert, als es in Friedenweiler zum Zweiten Mal läutete. Unwillkürlich horchte ich nach der Gegend hin, woher der Ton kommt und fernhin im Rauschen der Tannen verhallt. – Vielleicht, denke ich, hält sie mich für tot. Seit Jahr und Tag hatte ich ja kein Lebenszeichen mehr von mir gegeben. Mein unvermutetes Erscheinen müßte jetzt in diesem Augenblicke ein so so überraschenderen Eindruck machen. Eine halbe Stunde war es noch bis zur Trauung – wer weiß, wenn ich jetzt umkehre. – Ja – Nein – doch, denke ich endlich, einmal will ich sie noch sehen, noch einmal! dann fort so weit die Welt geht, und vergessen, was ich vergessen muss. – Also kehre ich um durch Stauden und Hecken und gerader Richtung auf das Kloster zu, so eilig, dass mir der Schweiß von der Stirne rinnt.

Wie ich aber an das Ende des Waldes komm’ – läuten die Glocken zusammen. – Also zu spät – denke ich, und schreite langsam vor bis auf den Feldern der Kirche gegenüber. – Da stand ich denn unter dem verwitterten hölzernen Feldkreuz und höre eine Weile den Gesang der Orgel zu. Sonst war es still im ganzen Tal und der Himmel so blau und so sonnig, als gelte es allein nur dem Hochzeitstag.

Ich weiß nicht, als ich mein Schnupftuchtüchlein hervorzog und mir die Schweißtropfen von der Stirne wischte, ob nicht auch ein paar Tränen mitgingen. – Schäme dich, sagte ich zu mir selbst, ein Soldat, der dem Tod so oft ins Gesicht geschaut, soll sich jetzt von einem Mädchen über den Haufen werfen lassen. Verlasse also meinen Posten und schreitet den Kreuzweg herab, um, mir selbst und meiner Weichherzigkeit zu Trotz, in die Kirche zu gehen und die Kopulation mit anzusehen.

Es war in der Kirche sehr voll Menschen. Mit Mühe konnte ich noch ein Plätzlein im Gange finden, wo ich eine Aussicht auf den Altar hatte. – Jetzt schritten die Brautleute vor an der Hand der Zeugen. Schon knieten sie am Altar, reichten sich die Hände, und der Priester sprach den Segen. Ich hatte mich etwas vorgedrängt. Das Herz klopfte mir hörbar. – Philippine erschien mir fast als eine Heilige an den Stufen des Allerheiligsten. Jetzt erhoben sie sich um wieder zurück auf ihre Plätze zu schreiten. – Ein Blick nach dem Gesicht der Braut – unwillkürlich entfährt mir ein halblauter Schrei – es ist nicht Philippine – es ist Martha, ihre Schwester!

Aufmerksam hatten meine nächsten Nachbarn auf den Soldaten geschaut, der jedoch bald wieder gefasst erschien. Bei einer Wendung des Kopfes erkenne ich jetzt auch Philippine, die in ihrer jungfräulichen Schappelkrone neben der bräutlichen Schwester im Kirchenstuhl steht. – Wie froh machte mich dieser einzige Blick. Alle Hoffnung kehrte wieder, und ich weiß nicht, war es ein Bitt- oder Dankgebet, welches jetzt aus meinem Herzen zum Himmel aufstieg.

Nach dem Gottesdienst mischte ich mich unter die Zuschauer, welche an der Kirchentür Posto gefasst hatten, um den Zug mit den Spielleuten vorbeidefilieren zu sehen. Sittsam und anmutig schritt Philippine, das schöne Ehrenmägdlein an mir vorüber, ohne aufzuschauen. Die Menge verlief sich, und der verabschiedete Soldat stand zuletzt beinahe allein noch auf dem Platz.

Ich machte den Plan, im Bierhäuslein, gegenüber dem Wirtshaus, Quartier zu nehmen, um vor der Hand das Terrain auszukundschaften. Bei einem Glase Gerstensaft hatte ich die Gelegenheit, unerkannt die Frau Wirtin, die als echte Tochter Eva’s von den Verhältnissen der Brautleute genau unterrichtet sein mußte, auszuforschen.

Ich laß mich also mit ihr ins Gespräch ein: – Das war ein beharrlicher Liebhaber, meinte die Frau, wie es wenige gibt. Wieso? Frag ich, und tu, als wär ich landsfremd. – Ei, sagte sie, der ist ein zweiter Jakob, der sieben Jahr um die kleine Rachel gedient hat. Anfangs galt er der Jüngsten, der Schwester seiner Braut, und er soll, wie man sagen will, auch eine zeitlang bei bei ihr Hahn im Korb gewesen sein, als ihm ein Anderer in’s Gräu kam, wie Sie sagen, Einer von des Hohbergbauern, – ein rabiater, nichtsnutziger Bursch und verwegener Mensch, der, nicht faul, dem guten Valentin bei einer Hochzeit auf der Ahorn auf dem Weg steht, und ihm aus purer Eifersucht ein Messer in den Leib rennt. Mein Mann, der auch bei selbiger Hochzeit anwesend war und spät in der Nacht heimkommt, trifft den Valentin auf der Straße ganz blutig kommt heim, und erzählt mir die ganze Geschicht. Der Valentin aber, die beste Seel von der Welt, der wahrscheinlich die Sach dem Mädel zu lieb vermänteln will, sagt aus: er sei gestolpert und in sein eigenes Messer gefallen. – Nun, zum Glück war der Stich nicht bedeutend. Dem Anderen aber, dem Schlänckel, läßt das böse Gewissen keine Ruh, er laßt sich engagieren beim badischen Militär. – Es ging dazumal in Russland zu. – Das Mädel aber hat seitdem seinen Kopf gesetzt – entweder, erklärt sie, er kommt wieder heim, und da wird sich zeigen, – oder er bleibt fort, – und da weiß ich Eine, die ledig bleibt, und so und so. Dem guten Valentin aber, dem nun einmal partout Eine von der Hohberghansen sein muß, hat sie keine andere Wahl, als die Schwester zu heiraten, die wahrhaftig ihren Vorteil besser verstanden zu haben scheint, auch, wie es heißt, dem Valentin schon von früher her hold gewesen ist. – Doch, setzt sie bei, woher geht der Weg, wenn man fragen darf? es ist mir fast, als sollt’ ich den Menschen kennen.

Natürlich, daß ich keine Lust hatte, ihr die volle Wahrheit zu sagen.

Vom Militär, aus dem Feld, antwortete ich, und den Bursch, von dem ihr so sprecht, des Hohbergbauernsohn, kenne ich gut; der Mann hat sich gemacht beim Militär und hervorgetan so viel ich weiß, hat er eine gute Stelle und wird nächstens nächstens kommen, wahrscheinlich um sein Mädel abzuholen.

Ei, was Ihr nicht sagt! rief die Frau voll Verwunderung, und schlug die Händ zusammen, wie wird sich die Philippine freuen. – Ja, so ist’s halt, wenn’s Glück will, dem grünt ein Besenstiel; hab ich’s doch immer gesagt, die versteht Ihren Vorteil besser. – Ja des Hohberbauern Söhn’, das will ich meinen, dir sind Beide nicht auf denKopf gefallen u.s.w.

Unter solchen Reden war die Frau hinausgegangen, wie ich glaubte, in Hausgeschäften. Ich aber überlegte, wie ich mich am Besten der Philippine vorstellen könnte: wenn ich eine Geige geliehen bekäme, dachte ich, so könnte ich gar wohl als Invalide drüben bei der Hochzeit auftreten und so die Sach’ lustig einleiten; frage also, als die Frau wied’um hereinkommt, ob nicht ein Instrument in der Nähe zu haben sei, sage ihr aber nicht, was ich im Schilde führe.

Während wir aber noch über die Sach’ hin und her reden, geht die Tür auf, und mit freudigem Schrecken seh ich – wen meint Ihr – hereinkommen? – Die Philippine mit einer ihrer Gespielinnen. – Die Frau Wirtin hat es nämlich nicht über sich gewinnen können, die Sache zu verschweigen, und war sogleich in die Küche gelaufen, um mein Kind in’s Wirtshaus hinüber zu schicken: Die Philippine soll einen Augenblick herüber kommen, es sei ein Soldat da, der mit ihr reden wolle!

Wie oft hatte ich mir einen einsamen Stunden das Wiedersehen ausgemalt, und jetzt stund ich vor dem herzigen Mädel mit militärischem Gruß, die Hand an der Mütze, halb Spaß, halb Ernst. – Herr Jesus, der Friedli, mi Friedli isch do! – Kennen Sie das Gedicht von Hebel? – Tausendmal, wenn ich’s gelesen habe, hat es mich auch an mein eigenes Leben erinnert. – Ja, wahrhaftig, Ihr bekümmertes Herz, wie es dort heißt, hatte mich begleitet durch schwere Schwerter und Kugeln mit Hoffnung und Schmerz, – das konnte ich jetzt an ihren freudigen Tränen und heißen Küssen abnehmen. Alles Ungemach voriger Zeit aber war aufgegangen in dem einzigen glückseligen Augenblick; denn einen freudige Stund, Freund, lass tausend bittere vergessen.

Kaum hatte ich mich aus ihren lieben Armen losgemacht, als Valentin daher gerannt kam, dem die Neuigkeit auch schon hinterbracht worden war. – Ist er endlich da? – rrief er schon von weitem, als er mich sah, ei, ei, Ihr habt lang auf euch warten lassen, Freund. Eure Hand her! wir sind Narren gewesen, und damit punktum; wenn’s euch so recht ist! Und wir umarmten uns brüderlich, denn alle Feindschaft war längst ausgetilgt aus unseren Herzen. – Aber jetzt allons hinüber, kommandierte er; das freut mich am allermeisten, dass Ihr euer Kommen g’rad auf meinen Hochzeitstag gerichtet habt.

Ich machte Umständ, in meinem abgeschabten grauen Soldatenmantel am Hochzeitstisch zu erscheinen, aber da half keine Ausred, ich mußte mit.

Drüben stellte mich der Bräutigam seiner Braut vor. – Wenn die Liebe nicht blind wär’, sagte er scherzhaft, so hätt’ ich von allem Anfang an sehen müssen, dass Martha, meine gute Martha, vom Himmel ausersehen war, mein Lebensglück zu machen. -Und wir Beide, Freund, hätten einen Narrenstreich weniger zu machen gehabt!

Also herzlich aufgenommen, kam es mir vor, als wär ich unter lauter lieben Verwandten und Angehörigen. Und als im Laufe des Tages noch mein Bruder als Gast mit seiner jungen Frau daher kam, war die Freude erst recht groß.

Da saß ich denn wieder neben meinem Mädchen, wie vor fünfthalb Jahren in der hohen Ahorn, und wir hatten einander so viel und noch mehr zu sagen als dazumal. – Selbiges Sprüchlein aber war jetzt zur schönsten Wahrheit geworden.

Unterdessen hatte die Musik begonnen. Allons frisch, rief uns Valentin zu, und winkte zum Tanz, den er extra für uns Zwei bestellt hatte.

Halt, sagte ich und lachte, Freund, so schnell wird’s wohl nicht geh’n, spür’ den Tanz bei Leipzig noch immer ein wenig in den Gliedern, und zeigte auf meinen Stock; denn so sehr es sich auch von Tag zu Tag mit meiner Gesundheit gebessert hatte, so war doch immer noch ein Rest zurückgeblieben.

Doch, was soll’ ich Ihnen viel erzählen? Von nun an war meinem Leben die Sonn’ aufgegangen; und wer am 23. Mai des Jahres 1817 nach Friedenweiler gekommen wäre, der hätte ein zweites Hochzeitsfest mitfeiern können, wobei Philippine und ich die Hauptpersonen waren.

Die Uhr aber mit dem gold’nen Herz und Sprüchlein, welche Sie vorhin mit mir gesehen haben, überreichte mir die Braut am Hochzeitstag.

Nun aber hieß es sich um tun. Ich hatte ein Geschäft angefangen: ordinäre Musik-Spieluhren, wobei mir meine Musikkenntnisse trefflich zu statten kamen. Ich hielt mehrere Gesellen, darunter ein Schreiner und auch einige Uhrenmacher. – Die Zeiten waren dem Handel günstig; von Jahr zu Jahr steigerte sich der Absatz, und bald hatte ich mit meinem Weiblein ein recht wohlhäbiges vergnügtes Hauswesen eingerichtet. Sie triebt die Schildmalerei noch lange mit großem Erfolg, bis vermehrte Haushaltungsgeschäfte und Kinder sie endlich nötigten, die Kunst aufzugeben. Nach wenigen Jahren schon war ich im Stand, ein eigenes Anwesen zu kaufen, und später, als durch Thätigkeit und Gottes Hilf der Vermögensstand auf das Erfreulichste sich gemehrt hatte, kauften wir das Wirtshaus, worin ich heute das Vergnügen hatte, sie zu bewirten.

Der Herr, fing er nochmals an, Ihr Tod hat einen schweren gewaltigen Riss in mein Leben gethan. Schauen Sie, seitdem freut mich eigentlich nichts mehr recht von Grund aus. – Nächsten Monat wird’s ein Jahr sein, dass sie dahingeschieden ist. – Die älteste Tochter, an einen Uhrenhändler verheiratet, der sich in Amerika häuslich niedergelassen hat, ist vor zwei Jahren ihrem Manne nachgefolgt – zum großen Leidwesen der Mutter, die es sehr ungern gesehen hatte. – Weiber, meint sie, bleiben in der Fremde immer fremd, und seyen dort niemals recht daheim. – Meine Jüngste aber kennen Sie ja, ganz das Ebenbild der seligen Mutter!

Also schloss der Erzähler, und ich spendete ihm und der Verblichenen ein warmes Lob. – “Aber”, fügte ich bei, “über Eines hab’ ich im Verlauf der Geschichte vergeblich nähere Auskunft erwartet, über das Abenteuer nämlich mit dem nächtlichen Gespenst; habt Ihr von der Geschichte niemals etwas Näheres in Erfahrung gebracht?”

Ei freilich, erwiderte er, das muss ich noch erzählen; die Sache ist wichtig. Ich weiß nicht, haben Sie schon von dem alten Salefi gehört, seines Zeichens ein Uhrenmacher und Tausendkünstler? – Jahre lang beschäftigte sich das Männlein mit der Erfindung des Perpetuum-Mobile, oder, wie man es hier zu Lande heißt, mit dem ewigen Lauf, und wohnte in einer Hütte am Hohberg. – Eines Tages treff’ ich ihn im Wirtshaus, wo er neben mich zu sitzen kommt. Es war zur Zeit, als der Hohberghof, nachdem er lange Jahre leer gestanden, zum Dritten Mal zum Verkauf, zum Verkauf ausgeschrieben ward. – Was mich anbetrifft, sagte der Salefi, so möchte ich das Haus nicht geschenkt, wenn ich drin wohnen müßte.

Warum? Fragte ich, Ihr seid ja sonst ein Freund von der Einsamkeit und gerne ungestört.

Allerdings, Freund! hab’ auch meine Ursachen dazu; aber seht, der Hof ist ein Palast gegen die Baracke, in der ich wohne, und doch – habt ihr niemals etwas Ung’rades in dem Heidengebäu verspürt? – Ihr versteht mich schon.

Hm, versetzte ich, es ist sonderbar, Ihr glaubt doch, so viel ich weiß, an der gleichen Sachen nicht!

Ich? es gab früher keinen ungläubigeren Thomas, als ich war, Freund, ein abgesagter Feind von dergleichen Altweibermährlein, wofür ich alles Dieses gehalten hab’. – Aber jetzt soll mir Einer kommen und beweisen wollen dies und das; – die Hand ließ ich mir d’rauf abhauen!

Da wär ich doch begierig zu hören, sragte ich, und rückte etwas etwas näher.

Euch, fing der Alte mit gedämpfter Stimme wiederum an, Euch kann ich’s wohl anvertrauen. Schaut, es war im Jahr zwölf, im Sommer, ich hab’ dazumal schon, wie Ihr wisst, an dem ewigen Lauf herumstudiert, nur dass ich die Sach’ noch nicht beim rechten Zipfel gepackt hab’ und an der rechten Spur gewesen bin wie jetzt; in vier Wochen, mein Schatz, wird sich viel zeigen; schaut, man wird noch vom alten Salefi sagen; denn er wird reussieren, glänzend, allen Spöttlern und neidischen Menschen zum Trotz, die an seinem Untergang arbeiten, so gewiss, als das Glas da auf dem Tische steht. – Wenn ich schon ein armer Teufel bin und –

Aber Salafi, unterbrach ich ihn, Ihr habt mir ja von dem Gespenst erzählen wollen.

Allerdings, ja, doch was ich jetzt sagen will gehört auch dazu. Es war im Jahre zwölf, ich hab’, wie gesagt, dazumal schon an dem ewigen Lauf, oder wie das Ding auf Lateinisch heißt, am perpetum moberum herumstudiert, war aber noch nicht auf dem Wahren; es ist auch überhaupt noch kein Gelehrter vom Himmel gefallen, und Rom auch nicht in einem Tag gebaut worden. Habt Ihr die Lebensbeschreibung von Kolumbus schon gelesen? was der Mann alles hat ausstehen müssen, bis er zum Ziel gekommen ist, und nichts als Schimpf und Spott davon getragen. – Wär’ ich in England, Freund, statt in Deutschland auf dem Schwarzwald – Da wäret Ihr schon längst ein reicher, weltberühmter Mann, nicht wahr? fiel ich ein, aber die Geistergeschichte?

Nun ja, so hört: wie ich einmal so Nachts auf meinem Strohsack lieg’, und über die Erfindung nachsimulie, was ich wohl für ein Material auftreiben könnte, das nicht schwindet, und das weder Hitz noch Kälte Einfluss hat, fällt mir auf einmal die Kunst der alten Heiden ein: das Holz im rechten Licht und unter Gestirn zu schlagen. Wie wär’s, denke ich, Wie wär’s, wenn du eine Prob’ machtest, im Hohnerghof aus den Küchenbalken ein Stück heraussägelst? Ich wusste nämlich von Eurem Vater selig, was es mit selbigem Holz für eine Bewandtnis hat. Halt, denke ich, da steckt was dahinter, mach’ mich also, weil mich der Gedanke nicht schlafen läßt, sogleich mit meinem Laternle und Werkzeug ‘nüber in euer Haus, das dazumal leer stand, um einen Klotz heraus zu sägen.

– Wie ich in die alte Spelunke hinein komme, ist es mir gleich, als witt’re ich was Ungrad’s, und bin doch von Natur nichts weniger als furchtsam und abergläubisch; aber es muss ein verworf’ner Tag gewesen sein, denn kaum hab’ ich den Herd bestiegen und mich frisch ans Werk gemacht, – so murrte es und schnarcht es unter mir, – hol’ mich Gott, ein Rhinozeros hat einen leichteren Atmen; und wie ich hinschau, steigt ein abscheulicher Kerl, ein wahrer Goliath, wie aus dem Boden empor, ich lüg’ nicht, mit einem Gesicht und Augen – ja, lacht nur; nicht wahr, das kommt Euch übertrieben vor?

Kurzum in diesem Ton erzählt mir der Alte weiter, wie die Laterne ausgelöscht sei, und er das Hasenpanier ergriffen habe. – Natürlich, dass ich ihm klaren Wein einschenkte, und ihn und mich tüchtig ausgelacht hab’. Aber da hättet Ihr das Männlein sehen sollen: Carle, sagt er empfindlich, da müßt Ihr ein wenig früher aufsteh’n, wenn ihr den alten Salefi blauen Dunst vormachen wollt; treibt eure Narrenposen mit einem anderen; ich bin zu alt dazu; – hab’ Euch für gescheidert gehalten, Adjes! – und damit trank er sein Gläslein aus und entfernte sich beleidigt. – Der gute Salefi! der ewige Lauf der Welt, der Tod, hat ihn ereilt, eh’ er mit seiner Erfindung im Reinen war.

Unter solchen Gesprächen hatten wir unser Ziel, das Wirtshaus zu Ahorn, erreicht. Ich blieb jedoch nicht länger daselbst, als nötig war, um eine kleine Erfrischung einzunehmen, denn ich wollte denselben Tag noch Friedenweiler besuchen und auch wegen der besprochenen Hauschronik unterwegs Schritte thun. Deshalb verabschiedete ich mich bei Zeiten von meinem Freund und Begleiter und wanderte talabwärts in’s kleine Eisenbächele, wo das bezeichnete Haus und die Familie bald gefunden war.

Es gelang mir jedoch erst bei einem zweiten Besuch, die Chronik zu erhalten, welche wortgetreu, neben der Ansicht des oftgenannten, ehemaligen Klosters Friedenweiler, hier mitgeteilt wird.

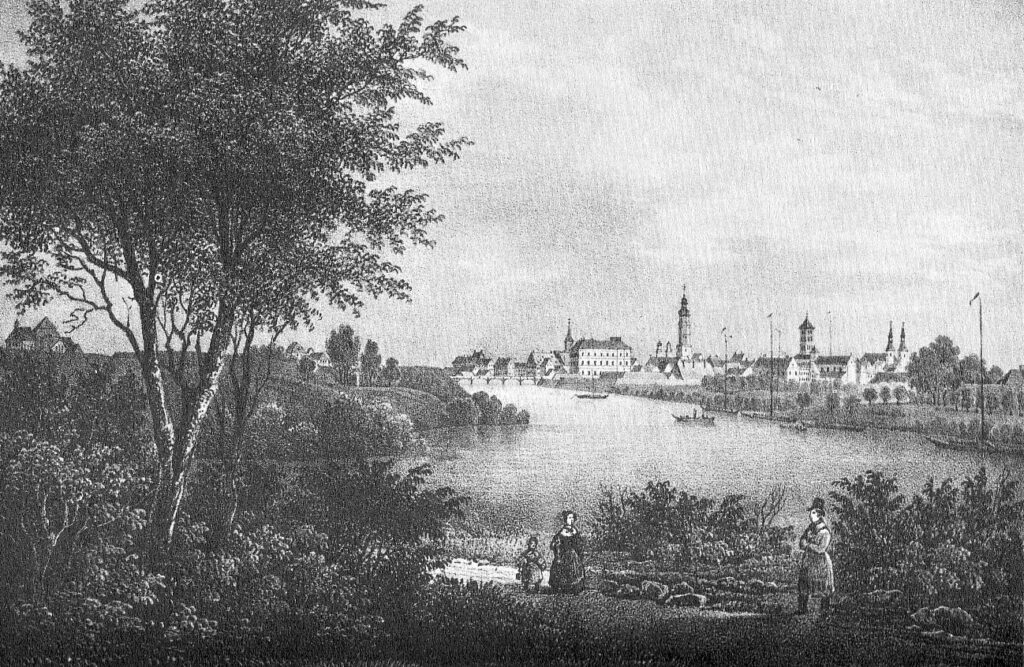

Głogów

Im Krieg mit Frankreich fiel Głogów am 3. Dezember 1806 in die Hände französischer Truppen, die es auch nach dem Frieden von Tilsit besetzt hielten. In den Befreiungskriegen verteidigten etwa 9.000 französische Besatzer, geplagt von Kälte bis zu −26 Grad im Winter, Lebensmittelmangel und Desertionen, die Festung Głogów vierzehn Monate lang gegen preußische und russische Truppen. Am 10. April 1814 kapitulierten die 1.800 überlebenden Besatzer unter General Jean Grégoire Laplane vor den Belagerern (Wikipedia).

Ansicht von Glogau um 1850

Foto: Wikipedia

Laut des Erzählers wurde Niederschlesien auf Befehl des französischen Generals geplündert und die Festung wurde 1813 von Preußen belagert. 1813 kam der Erzähler dann in ein Lager nach Lüben (Lübben).

Lübben

Da Napoleon ein Regiment auf der so genannten Schweineweide in Lübben hatte, ist hier wohl nicht das Niederschlesische Lüben (Lubin) gemeint. Lübben ist eine Stadt im heutigen Brandenburg.

Napoleon war nachweislich ein paar Stunden im Lübben. Das Regiment waren aber nicht “hunderttausend Mann“, sondern eher nur 35 000 Mann.

Der Napoleondurchbruch in der suedlichen Stadtmauer von Lübben.

Foto: Wikipedia

Völkerschlacht bei Leipzig

Die Schlacht von Leipzig dauerte vom 16. bis 19. Oktober 1813 und war eine der wichtigsten Schlachten während der Befreiungskriege. Der Erzähler gehörte zu 11. Armekorps, 39. Division und stand unter General MacDonald und dem Major Brückner.

Jacques MacDonald (* 17. November 1765; † 24. September 1840), französischer General und Marschall

gemalt von Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855) Wikimedia: le Réunion des Musées Nationaux.

Nach der verlorenen Schlacht ergeben sich die Überlebenden den Preußen, die die Badischen Soldaten anscheinend nach Sibirien marschieren lassen wollten. Aus “dieser Noth” befreite sie der Markgraf Wilhelm “unser tapfere Chef“

Wilhelm Ludwig August, Prinz von Baden (* 8. April 1792 in Karlsruhe; † 11. Oktober 1859 ebenda)

Foto: Wikicommons

Nachdem das Großherzogtum Baden sich von Napoleon lossagte und am 20. November 1813 bei den Befreiungskriegen auf die Seite Preußens, Österreichs und Russlands wechselte, wurde nach preußischem Vorbild Landwehr und Landsturm aufgestellt (Wikipedia).

Der Sommerfeldzug von 1815 war die letzte militärische Aktion Napoleons und dauerte vom März bis Juli 1815. Mit der Niederlage Frankreichs in diesem Feldzug endete auch die Ära Napoleons. Dieser Feldzug war Teil der Koalitionskriege. Es endete mit dem Zweiter Pariser Frieden. (Wikipedia)

Russenkreuze erinnern an die Russen, die nach der Völkerschlacht von Leipzig die napoleonischen Truppen verfolgt hatten. Seit der Schlacht an der Beresina (Nov. 1812 – 29. Nov. 1812) jagten die vereinigten Truppen die Franzosen buchstäblich nach Hause.

Soldaten Seiner Majestät des Kaisers v. Rußland, welche in den Befreiungskriegen 1813-1815 unter dem Oberbefehl des Generals Barclay de Tolly durch diese Gegend zogen u.hier den Tod für das Vaterland fanden. Dank u. Ehre sei ihrem Andenken.

Bei allen Russenkreuzen sind Gedenksteine aus der Zeit der Befreiungskriege zu finden. Sie wurden für russische Soldaten errichtet, die beim Durchzug erkrankten und starben – meist an Ruhr, Typhus oder Pocken (Blattern). Dass sie im Gelände bestattet wurden, liegt daran, dass sie orthodoxe Christen waren und nicht in der katholisch geweihten Erde beigesetzt werden durften.

Der Erzähler heiratet am 23. Mai 1815 seine Philippine im Ahorn.

“Tanz auf der Ahorn” von Nikolaus Ganter (1809–1886)

Aus “Der Maler Nikolaus Ganter” in den Schriften der Baar Band 55, 2012 von Gerrit Müller

Der Verfasser bekommt im Ahorn die Chronik einer Schwarzwälder Schildmaler Familie.

Fortsetzung:

Zur Übersicht gehts hier: