Wanderblühten – Hauschronik einer Schwarzwälder Schildmalers-Familie

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter dem Programm nicht bekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Text ein Gemisch aus alter und neuer Schreibweise.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau sind unten noch Erklärungen und Fotos dabei.

Er goht de rothe Chrüzere no;

und wer nit uffe Chrüzer luegt,

der wird zum Gulde schwerli cho.”

Johann Peter Hebel

Ist es näher euch verwandt?

Ja, ich fühle hier ein Streben,

Frei von jedem Erdenband!”

A. Schreiber

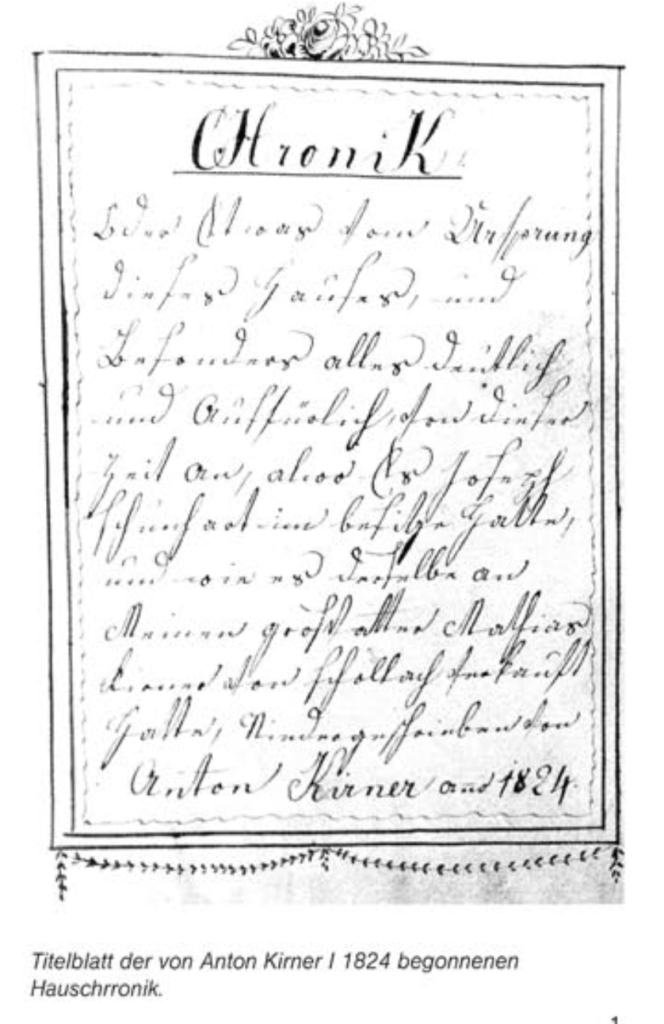

Chronik,

oder Etwas von dem Ursprung dieses Hauses, so wie über die Lebensverhältnisse der Familie Kirner.

Niedergeschrieben von Anton Kirner.

Bevor ich dieses kleine Denkmal meiner Familie zu stiften mich unterfange, bitte ich Gott, dass er dieselbe noch lange erhalten und fortgedeihen lassen wolle, und ihr zeitliches wie ewiges Wohl in seine Vaterhand nehmen möge. Ebenso bitte und bete ich für Diejenigen, welche schon vor dem Meinen in diesem Hause gewohnt und auf diesem Leben geschieden sind, sowie für alle Jene, welche in Zukunft noch darin hausen und sterben werden. Gott gebe ihnen und allen Menschen die ewige Glückseligkeit im Namen Jesu und Maria!

Wie mit mir meine Eltern sagten, und ihnen ihre Vorälteren erzählt haben,so begab es sich, dass ein großer Sturmwind viele Bäume in den Wäldern, welche zum Kloster Friedenweiler gehörten, niederriss. Auf einem der Klosterhöfe diente dazumal ein alter Oberknecht, der sich durch langjährige treue Dienste sehr verdient gemacht hatte; die Frau Abtissin, welche auf eine anständige Versorgung des Mannes bedacht war, verwilligte ihm schon von dem umgeworfen Holz so viel, als er zum Bau eines kleinen Häusleins notwendig hatte. Das Bauwerk wurde sodann aufgeführt auf einen früheren Kohlplatz im Walde, an derselben Stelle, wo gegenwärtiges, der Familie Kirner eigenes Wohnhaus steht. Die gnädige Frau erteilte darauf noch die weitere Gerechtsame, dass, im Falle eines Brandunglücks, der Eigentümer jederzeit das Recht haben solle, zum Wiederaufbau vier der größten Baumstämme aus der Klosterwaldung anzusprechen. Alles dieses geschah nach meinem Vermuthen vor zwei bis dreihundert Jahren. Denn das Kloster bestand schon viele Jahrhunderte, ehe im kleinen Eisenbächle, wo früher nur Wald und Wildnis mit einigen Kohlhütten war, sich Menschen ansiedelten.

Vor dem Jahr 1770 gehörte dieses Haus, wie ich mit Gewissheit sagen kann, dem Joseph Schunhart, einem fürstenbergischen Untertan, und dessen Eheweib Katharina Willmann, welche, wie mir noch einer ihrer Söhne gesagt hat, ein armes Leben führen mußten. Der Vater beschäftigte sich meistens mit Erzgraben am Feldberg, und die Kinder, so lange sie noch klein waren, gingen betteln, und größer geworden kamen sie zu den Bauern in den Dienst. Als später der Vater, weil keiner seiner Kinder ein selbständiges Auskommen erringen konnte, genötigt war, das Häuslein zu veräußern, brachte es mein Großvater Matthias Kirner an sich, der damals in des sogenannten Bürlis-Hof in der Schollach in Herberge war.

Er kaufte das kleine Anwesen, wie der Kaufbrief besagt, um 700 Gulden rauher Währung, mit allem Hausgerät, “Holz im Wald und Blumen im Feld”, jedoch mit der Bedingung, dass den Verkäufern lebenslang noch der Sitz daselbst verbleiben solle, und zwar hatten sie laut festgelegtem Leibgeding anzusprechen: einen Platz in der Stube, wo ihnen gestattet war, einen Tisch bei der Uhr zu stellen, ebenso eine Liegestatt im besagten Uhrenwinkel, als alleinige Wohnung, aber die Nebenkammer, dazu einen Platz in der Küche am Herd, nebst einem Stücklein Feld zu Kartoffeln und Haver x.

Also war mein Großvater Eigentümer, und bezog das Häuslein mit seinem Eheweib Maria Winterhalter, beide von Schollach, und einem Sohn Martin Kirner, meinem Vater, der geboren ist im Jahre 1758.

Seines Geschäftes war der Großvater, und zwar bis ans Ende seines Lebens, Glasträger bei der Pfälzer Glashändler-Kompagnie. Sein Sohn Martin beschäftigte sich seit frühester Jugend mit allerlei Künstlereien: er fertigte Zifferblätter, schnitzte Vögel auf Kuckucksuhren, malte Heiligenbilderlein und Spielkarten. Besonders aber hatte er sein Augenmerk auf die Schildmalerei gerichtet, die dazumal noch manches zu wünschen übrig ließ. Als er jedoch herangewachsen war, kam er nach dem Willen seines Vaters ebenfalls zur Glashändler-Kompanir.

Die beiden schunhartischen Leibgedingsleute waren unterdessen gestorben, dafür erhielt aber die Zahl der Hausbewohner anderwertig Zuwachs. Im 20. Jahr seines Alters verheiratete sich nämlich mein Vater mit der Jungfrau Agatha Höffler aus Eisenbach, und die Vermählung fand statt in der Klosterkirche zu Friedenweiler, worauf im dortigen Wirtshause das zweitägige Hochzeitsfest fröhlich und guter Dinge abgehalten wurde. All dieses geschah über die Kirchweih des Jahres 1778.

Doch, nach dem unerforschlichen Ratschluss des Höchsten sollte der Ehebund nicht von langer Dauer sein, denn schon nach fünf glücklich verlebten Jahren starb die junge Frau und Mutter von drei Kindern und wurde am Jahrestag ihrer Hochzeit zur Erde bestattet.

So war denn mein Vater frühe schon Witwer geworden, mit drei unmündigen Kindern, zwei Buben und einem Mägdlein, welche mit ihrem Vater beim Großvater in Herzberg waren. Letzterer, schon wohl bejaht, und wie die Großmutter nicht mehr ganz tüchtig zu den Hausgeschäften, drang in den Sohn, sich wieder zu verheiraten, auf dass die Kinder wieder eine Mutter, die Großeltern aber eine sorgsame Pflegerin ihres Alters erhalten sollten. Denn dieses war umso notwendiger, als mein Vater sowie auch mein Großvater, die meiste Zeit auswärts auf dem Glashandel zubringen mussten.

Zur selbigen Zeit war die Maria Rohrer, ein braves Mädchen von Oberbränd, als Dienstmagd bei dem fürstlichen Revierförster in Eisenbach. Diese wohl gesittete Jungfrau gefiel meinem Vater und nach Abschluss eines Jahres führte er sie zum Traualtar. Sie wurde kopuliert von dem damaligen tennenbachischen Beichtiger Joachim Lang in Friedenweiler. Dieser Mann starb anno 1811 in Kiechlingsbergen, und ich war im Jahre 1829 selbst alldort auf seinem Grab. – Nun muss ich aber wieder zurück zu meiner angefangenen, zu meiner angefangenen Geschichte.

Als den Eheleuten das erste Kind geboren wurde, befand sich mein Vater gerade auf dem Platz in Offenburg in Glashändlergeschäften. Damals schon lag ihm die Schildmalerei beständig im Sinne, wie mir der gegenwärtig noch lebende Einkäufer Laubis sagte. Tag und Nacht beschäftigte ihn dieser Gedanke, und er ließ kein Mittel unversucht, sich Kenntnisse in dieser Sache zu erwerben. Zur selbigen Zeit lebte in Offenburg ein Maler, der im Anstreichen und Vergolden wohl erfahren war. An diesen wendete sich mein Vater und besuchte ihn regelmäßig in seinen freien Stunden, um etwas von der Wissenschaft der Malerei von ihm zu profitieren. Dies gelang ihm auch so weit, dass er sich wenigstens einen kleinen Begriff von dem Fache aneignete; und wenn er nach Hause auf den Schwarzwald kam, so stellte er unverdrossen Versuche an, die ihm jedoch nicht immer am Besten gelingen wollten. Es war ihm nämlich hauptsächlich darum zu tun, statt der bisherigen Ölfarben einen festen trockenen Lack Lack auf die Schilde zu bringen.

Bis zum Jahr 1787 verblieb dabei seiner Handels-Kompanie; unterdessen hatte seine Mutter das Zeitliche gesegnet und ein zweites Söhnlein, ich, der Schreiber dieser Chronik, zwar zur Welt gekommen, und zwar an einem Sonntag des Monats Dezember, im Zeichen des Fisches- – Wolle Gott mich und alle die Meinigen segnen bis in den Tod!

Bald darauf wurde der Großvater von seinem Schöpfer in die Ewigkeit abgefordert. Mein Vater befand sich eben auswärts auf dem Handel, als er die Todesnachricht erhielt. Nebst diesem Trauerfall war eine weitere Veranlassung, nach Hause zu gehen, die Abrechnung der Glashändler-Kompagnie, welche alljährlich an den Tagen Katharinä und Konradi, abwechslungsweise bald in Hinterzarten, bald in Triberg stattfand.

Der Vater, welcher nun das großväterliche Haus übernehmen sollte, hatte den Entschluss gefasst, den Handel aufzugeben und daheim eine Schildmalerwerkstatt einzurichten. Weil er jedoch seiner Sache nicht ganz gewiss war, so wollte er doch nicht alle Verbindung mit der Kompagnie aufgeben und traf deshalb mit seinen Kameraden das Abkommen, dass, wenn ihm die Malerei nicht gelingen sollte, er jederzeit wieder bei ihnen eintreten könne. Für diese Verwilligung hatte er ein Kapital von 1000 Gulden unverzinslich einzulegen, wohingegen aber auch seine Söhne, wie andere Kameraden-Kinder, allezeit bei der Kompagnie angenommen werden müßten.

Hierauf wurde mit der Schildmalerei der Anfang gemacht, welche Kunst von da an bis auf den heutigen Tag im Hause mit Erfolg betrieben wird. Anfänglich wollte jedoch das Geschäft nicht sonderlich vorwärts, weil der Vater immer noch probieren und erfinden mußte und niemals ordentlich in der Lehre gewesen war und daher alles aus sich selbst schöpfen mußte. Doch mit der Zeit ging es besser, und der Verdienst wuchs allgemach heran. Von geschickten Gesellen, die er einstellte, lernte er noch manches, und an Fleiß und Ausdauer mangelte es ihm auch nicht.

Die heranwachsende Kinderzahl veranlaßte ihn, auf Vergrößerung des Häusleins bedacht zu sein, zu welchem Zweck er mit der Abtissin zu Friedenweier als der Eigentümerin des Grund und Bodens ein Übereinkommen traf wegen des nötigen Bauplatzes. Zugleich ließ er im Hause ein Kamin aufführen, eine Neuerung, die man selbige Zeit noch selbst über Wald antraf.

Wer bedenkt, dass dazumal neun lebendige Kinder im Hause waren (drei aus erster Ehe und sechs aus der zweiten), der wird wohl ermessen können, mit welcher Sorgfalt und Anstrengung müsse gearbeitet worden sein, um alles in gehörigem Stande zu erhalten. Aber der Herr im Himmel gab der Arbeit Segen und Gedeihen. Doch blieb die Familie auch nicht von schweren Heimsuchungen verschont. Im Jahr 1795 starben nämlich in kurzer Zeit nacheinander vier Kinder an der Kolik, und auch die übrigen lagen schwer krank darnieder.

Von den fünf Überlebenden waren die größeren Buben bald so weit, dass sie dem Vater bei der Arbeit gute Hilfe leisten konnten, so dass die Malerei einen erfreulichen Vorgang nahm.

Das Jahr 1796 war herangekommen und mit ihm die Franzosen als Feind. Doch hatte man im unsr’em entlegenen Tal wenig vom Kriege verspürt. Nur einmal streifte ein Trupp von zehn Mann von Friedenweiler her über das Gebirge, und raubte in einigen Höfen, aber nicht bedeutend. –

Von hier zogen sie nach Reichenbach, wo sie einen Hausmann von Schwärzenbach, der vom Berg herunter mit Steinen auf sie warf, tot schossen. Größerer Schaden jedoch geschah in Neustadt, allwo sie die Pfarrkirche samt dem Schulhaus in Flammen aufgehen ließen; ebenso beinahe das ganze Dorf Rötenbach an der Heerstraße, weil dort einige Franzosen untergebracht worden waren.

Im Kloster Friedenweiler wurde zu jener Zeit ein österreichisches Militärspital eingerichtet, in welchem während sechs Monaten über 100 Mann verstarben, und hinter dem Weiher bei der Schmiede begraben wurden. Die Abzissin mit ihrem ganzen Konvent hatte sich nach Hausenvorwald in die Baar geflüchtet, wo sie in dem dortigen Schlösslein Aufnahme fanden, nach Abzug der Österreicher, welche ihr Spital nach Villingen verlegten, aber wiederum zurückkehrten.

Von dieser Zeit an bis zum Jahr 1799 weiß ich wenig Erhebliches zu berichten; außer dass unserer Familie der siebente Sprössling zur Welt geboren wurde, so dass wieder sechs lebendige Kinder vorhanden waren. Der Vater ging jedes Jahr über Katharinen oder Konradi zur Abrechnung der Pfälzer Glashändler-Kompanie. Dies geschah auch im Jahr 1796, bei welcher Gelegenheit die Handelsfreunde meinem Vater bedeutende Erleichterung bezüglich des früheren Accordbriefes zugestanden. Es solle jetzt an alljährlich nur 32 Gulden an die Gesellschaft bezahlen und die nämlichen Vergünstigungen haben wie früher.

Nun komme ich zum Jahr 1799, welches mir zeitlebens unvergesslich bleiben wird. Im Spätjahre vorher waren die Franzosen bei uns durchmarschiert und nach Schwabenland, und im Frühjahr um Ostern kamen sie wied’rum zurück. Auf der Kirchsteig zwischen Röthenbach und Neustadt schlugen sie ein Lager, und viele Einwohner der umliegenden Orte flüchteten ihr Hausrat und vieles Vieh in unser verborgenes Tal. Dieses wurde aber dem Feinde verraten, so dass wohl die Flüchtlinge, wie auch die Einwohner in großes Unglück kamen. Es war am zweiten Sonntag nach Ostern, den 31. März, als man 4 bis 5 Franzosen über die Berge streifen sah, um das Eisenbächle ausfindig zu machen. –

Manche wollten zu scharfen Mitteln raten, dem Feinde das Handwerk zu legen; man war jedoch durch das Unglück der Röthenbacher gewitzt worden. – Montags darauf kamen schon mehrere und holten ohne viel Unterschweife einige Kälber und Schweine; am dritten Tag aber besuchten sie uns in noch größerer Anzahl und nahmen mit, was nur fortzubringen war; und am vierten Tag früh schien es, als befinde sich das ganze Lager auf dem Marsch in unser Tal. Bald waren die Häuser vollgestopft von Franzosen, und auf der Straße sah es aus, als wenn man mit groß und kleinem Vieh auf dem Markt fahren wolle – alles dem Lager zu.

Wir waren bis dahin immer in unserem Hause geblieben, wo die Plünderer, als nichts mehr zu finden war, dem Vater und bares Geld quälten, so dass man alle Augenblicke nicht wußte, wann sie ihm das Bajonett in den Leib brennen würden. Ich habe es selbst mit angesehen, wie sie unter Flüchen und Schimpfworten auf ihn zugingen und die Bajonette an seinem Kopf vorbei in die Wand spießten, (wovon jetzt noch Spuren zu sehen sind). –

Endlich schleppten sie ihn unter dem Jammergeschrei seiner Kinder und Frau, hinaus hinter das Haus in den Garten, und verkündigten ihm sein letztes Stündlein. Der Eine hielt ihn am Arm, der And’re ging etliche Schritte rückwärts, spannte den Hahn und schlug auf ihn an. – Da gab es endlich, was er noch besaß, zwei Kronentaler, die er in seinen Kleidern versteckt gehabt hatte, und flüchtete dem Wald zu, wohin ihn auch die Mutter und wir Kinder nachfolgten.

Da blieben wir den ganzen Tag und die Nacht, während die Franzosen unverdrossen in den Häusern fortwirtschafteten.

Da kam endlich unvermutet Erlösung. Kolumban Kaiser, der fürstenbergische Revierförster von Lenzkirch, ein kühner und entschlossener Mann, fand ein Mittel, die gewalttätigen Gäste uns vom Halse zu schaffen. Er wußte, dass in der Umgegend von Bondorf kaiserliche Truppen lagen. Er ging also dahin, meldete sich bei dem Kommandanten und erbat sich Mannschaft. Nachdem er mit seinem Leben für die Redlichkeit seiner Absichten sich hatte verbürgen müssen, wurde ihm eine Rotte Freikorps mitgegeben, die er mit Vorsicht und Stille, bei Nacht, durch die weitausgedehnten Waldungen seines Reviers geleitete*.- Alles ging nach Wunsch. Auf der sogenannten Klapplerhöhe standen die ersten französischen Piquets. – Augenblicklich beginnt der Kampf. – mit Franzosen. Die Franzosen werden umstellt, und wer nicht erschossen wird, flieht. Mit jedem Schuss aus einer Kugelbüchse streckte der wackere Jäger einen Franzosen zu Boden.

* Es waren Fußbänger und Reiter, welche, unter dem Commando des f.f. Hauptmanns Radwojevich und des Rittmeisters Boeiry, den Angriff ausführten, geleitet von dem fürstenbergischen Förster E. Kaiser, von dem die österreichischen Soldaten sagten, daß er zwar langsam lade, aber sicher treffe. Der Kampf dauerte, da die Franzosen Verstärkung an sich gezogen, bis Abends und hatte, wie der Chronist richtig bemerkt, den schleunigen Abzug des Feindes zu Folge.

Es war morgens zehn Uhr, als die Attacke ihren Anfang genommen. Die Plünderer, als sie das Feuern hörten, liefen über Kopf und Hals dem Lager zu, wo bald Alles in Alarm kam, aufpackte und das Weite suchte, über Neustadt und Freiburg.

Der muthvolle Förster, dem man diesen schnellen Aufbruch zu verdanken hatte, erhielt in der Folge vom Hause Österreich die goldene Ehrenmedaille.

Nachdem die Feinde abgezogen waren, wagten sich die Einwohner wieder aus den Wäldern hervor, aber sie fanden ihre Häuser leer. – Was unsere Familie anbetrifft, so hatten die Franzosen das, was versteckt gewesen, zwar nicht gefunden, dagegen Alles mitgenommen, was nur fortzuschaffen war: Kühe, Kälber, Hühner, Geld, Bettzeug, Leinwand, Kleidungsstücke aller Art, Garn, Tauftücher, Rasiermesser, Küchengeschirr, Messer, Gabeln, Salz, Brot, Feldgeschirr, ja sogar noch sämtlichen Malerapparat; in Summa über 200 Gulden Wert.

Es war nicht anders, als hätte man ein leeres Haus gekauft und wollte jetzt erst anfangen zu wirtschaften. Was man brauchen wollte, war fort. – Das Bedauernswürdigste aber war der Zustand des Vaters; denn von der Zeit an, wo er so übel traktiert und in Todesangst getrieben worden, war er niemals mehr recht gesund. Zwar arbeitete er immer noch so gut es gehen wollte, aber sein Zustand verschlimmerte sich zusehends.

In diese verwirrte Zeit fiel auch die Geburt eines Leibeserben, des achten und letzten aus zweiter Ehe. Ich erinnere mich dieses Umstandes noch recht gut, es war an einem Montag, und ich wurde, weil das Kind etwas schwächlich war, eilends fortgeschickt, um die Gothe zu holen, die Willmans-Bäuerin im Schwärzenbach.

Die zwei ältesten Söhne Nikolaus und Johann waren in der Malerei schon so weit voran, dass sie tüchtig bei der Arbeit mithelfen konnten. Demungeachtet aber war der Vater stets darauf bedacht, sie auch mit dem Glashandel vertraut zu machen, so dass sie im Notfall beide Geschäfte zugleich treiben könnten. Zu diesem Ende verordnete er, dass die Älteste, nämlich Nikolaus, zu der Kompagnie gehen solle; und weil die Mitglieder immer viele Zeit zu Hause sein mußten, so konnte er sich nebenher noch in der Malerei hinlänglich üben. Auf dieses reiste der Bruder also ab, und wurde von der Gesellschaft auf den Platz Lahr versetzt.

Des Vaters Unpässlichkeit aber war unterdessen immer schlimmer geworden. Mehrere Kuren, die er versucht hatte, blieben ohne Erfolg. Am Magdalenentag des Jahres 1800 ging die Mutter zum Ersten Mal nach Döggingen zu dem dortigen Wunderdoktor, der jedoch nicht helfen konnte. Hierauf brauchte der Kranke längere Zeit den Doktor Stegerer von Vöhrenbach, sowie zuletzt noch den Doktor Engelberger in Donaueschingen. – Aber es war kein Aufkommen mehr. Sein Zustand wurde immer bedenklicher. Seit fünf Monaten konnte er das Bett nicht mehr verlassen, und war so stark geschwollen, dass ein jammervolle Anblick war. Doch trug er Alles mit Geduld und Ergebenheit.

Als er sah, dass er sterben müßte, trat er noch folgende Anordnung:

Erstens, solle die Mutter den (Haus-) Kauf übernehmen, und zwar um die Summe von 800 Gulden.

Zweitens, solle der älteste Sohn, zurzeit noch im Lande auf dem Glashandel, wiederum nach Hause kommen und die Schildmalerei mit den übrigen Geschwistern fortführen.

Ferner solle die Mutter den zwei ältesten Buben, die beide im Malen sehr geschickt waren, sowie dem Mädchen aus erster Ehe, das Zurichten (Grundieren und Schleifen der Schilde) gut umgehen konnte, jedem vom Gulden Verdienst acht Kreuzer geben, nebst der Anschaffung alles Nötigen, mit Ausnahme der Kleidung, für welche sie selbst zu sorgen haben solle.

Und drittens, wenn er gestorben sein, solle man ihn in seines ersten Ehe Weibes Grab legen.

Der traurige Tag des Dahinscheidens rückte immer näher. Am 6. Mai 1801, an einem Mittwoch, entschlief er selig im Herrn, in einem Alter von 42 Jahren und 30 Wochen. Gott gebe ihm und allen Abgestorbenen die ewige Ruhe.

Man kann sich leicht denken, dass unser Hauswesen durch diesen Verlust ein betrübtes Ansehen werde bekommen haben. Das jüngste Kind war wenig über ein Jahr alt, dem ältesten aber wurde geschrieben, dass der Vater gestorben sei und er nach Hause kommen solle, was er auch gleich tat.

Hierauf wurde nach des Vaters letzten Willen verfahren und abgeteilt. Jedes der drei Kinder aus erster Ehe erhielt von dem vorhandenen Vermögen 624 Gulden. Den übrigen sowie auch der Mutter trafen jeden 570 Gulden. Mithin hatten unser gottseliger Vater ein Vermögen hinterlassen von 4722 Gulden.

Ich habe schon bemerkt, dass die Schildmalrerei von den Geschwistern fortgetrieben wurde und nach des Vaters Anordnung jeder der ersten Kinder einen gewissen Anteil von dem Verdienst anzusprechen hatte. Was mich betrifft, ich war dazumal noch Lehrjunge und bekam keinen Lohn, außer was ich in der Feierabendstunden mit Anfertigung kleiner Schilde verdiente. Daß ich aber fleißig war, kann der Umstand beweisen, dass ich im 15. Jahr meines Alters bereits 100 Gulden erspartes Geld besaß.

Kaum ein Jahr hatten wir unter diesen Umständen fort gehaust, als sich der ältere Bruder, Nikolaus, verheiratete und von uns wegzog zu seinem Schwiegervater nach Oberbrännd. Doch litt durch seinen Abgang das Handwerk nicht sonderlich; denn Johann, der zweite Bruder, ersetzte ihn vollkommen, und auch ich war unterdessen merklich vorwärts geschritten. Bei diesen Verhältnissen verblieb es bis zum Jahre 1805, wo ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde.

Von da an arbeitete nämlich mein Bruder Johann in Verbindung mit der ältesten Schwester Katharina, für sich allein, und bezahlte der Mutter das Kostgeld. Ich aber mußte die Führung des Hauptgeschäftes übernehmen und bezog vom Gulden zwölf Kreuzer, während auch mir Katharina das Zurichten besorgte.-

Das Mädchen blieb jedoch nicht mehr lange bei uns, denn schon im folgenden Jahre verheiratete sie sich mit Anton Hoffmeier im Schwärzenbach. Am baarem Vermögen (ohne Mobilien) zog sie hinweg, 1114 Gulden. Auf dieses mußte Johann seine Arbeit sich selbst zurichten, mir aber leistete die zweite Schwester Theresia recht gute Dienste; im übrigen aber lag das ganze Geschäft allein auf mir. Demnach waren nun zwei Malerwerkstätten im Hause, aber nur kurze Zeit. Denn nach Jahresfrist verehelichte sich Bruder Johann ebenfalls und ließ sich in Neustadt nieder. Sein Vermögen bei seinem Wegzug bestund in 1500 Gulden baarem Gelde.

So waren denn alle vorhergehenden Kinder verheiratet, und die Witwe mit ihren vier eigenen Kinder war allein im Hause. Wir hatten ein ruhiges und vergnügtes Hauswesen, aber leider währte dieser angenehme Zustand nicht lange. Es war an einem Freitag nachmittag, als unsere liebe Mutter mit Einlesen oder Säubern des Ackers beschäftigt war und plötzlich von einem heftigen Frost ergriffen wurde, so dass sie beinahe nicht mehr nach Hause kommen konnte. Sie fühlte große Schmerzen und mußte folglich zu Bette gebracht werden. Ich holte den Doktor aus der Neustadt, aber sein Mittel schlugen nicht an und das Übel wurde gefährlich.

Die Kranke verlangte nach den heiligen Sakramenten. Die Schmerzen nahmen immer mehr überhand; noch klagte sie nicht, und beschäftigte sich fortwährend im stillen Gebete. Als sie ihr Ende herankommen fühlte, versammelte sie ihre Kinder um das Krankenbett und sprach zu ihnen: “Übervorteilt und verachtet Niemand, und wenn ich werde gestorben sein, so begrabt mich in meines Mannes, Vater Mathias Kirners Grab”. Und weiters befahl sie, dass man ihr den hochwürdigen Herrn Pfarrer von Friedenweiler noch einmal herhole, was auch folglich geschah.

Als der Geistliche nach Verfluss einer Stunde in die Stube trat, fragte er, wie es gehe? – “Recht geht es!” antwortete die Kranke und bat, dass wir für das Heil ihrer Seele fünf Vaterunser beten möchten. Während dieses geschah, übergab sie ihren Geist sanft in die Hände ihres Schöpfers. – Es war am 17. Mai 1810.

Also waren wir Kinder unseres besten Schatzes auf Erden beraubt. Doch hoffen wir, dass die Verewigte bei Gott für uns bitten würde, so wie wir auf Erden niemals Ihrer vergessen werden. Gott gebe Ihr und allen Abgestorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte Ihnen!

Wir suchten nun unser Hauswesen so gut wie möglich fortzuführen. Als ältestes Kind sollte ich den Kauf übernehmen, und den Geschwistern eine Vermögensteilung vornehmen. Wir kamen überein, dass wir gegen die Summe von 950 Gulden rheinischer Währung der Hausbesitz verbleiben solle; den ledigen Geschwistern jedoch der Aufenthalt im Hause, nach Landesbrauch, bis zu ihrer Verheiratung oder Tod gestattet werde. Ferner hatte ich noch die Verpflichtung, den jüngeren Bruder in der Malerzunft zu unterrichten, so wie demselben bis zu seinem 15. Altersjahre Kleidung und Kost zu geben.

Bei der Vermögensteilung hatte sich herausgestellt, dass unsere gottselige Mutter während ihres neunjährigen Witwenstandes, unter meiner Geschäftsführung, vorwärts gehauset an barem Gelde 400 Gulden, nebst dem Lohne, den wir arbeitsfähigen Kinder von dem Einkommen bezogen hatten. Zur selbigen Zeit besaß ich aber schon 700 Gulden erspartes Geld, so dass wir der Erbportion, die mir traf, mein Vermögen in 1513 Gulden bestand. Das Notwendigste zu einem wohlgeordneten Hauswesen aber fehlte mir noch: ein braves Weib.

Bei der Brautwahl nahm mich das alte Sprichwort zur Richtschnur: Willst du weiben oder mannen, sollst du zum nächsten Nachbar langen. Demnach führte ich Katharina Schunhart, meines Nachbars Tochter, als ehelich angetrautes Weib in das Haus. Ich war 23, meine Frau aber 20 Jahre alt, und die Hochzeit wurde in Friedenweiler gehalten.

Mein jüngerer Bruder ließ sich in der Malerei sehr gut an. Den Zweiten aber hat den Nicolaus zu sich genommen, der das Geschäft auch noch immer fortsetzte, und die Schwester Theresia verheiratete sich bald nachher an einem Uhrenhändler in Eisenbach, der in Graubünden Handel trieb. Die Verbindung war, wie vorauszusehen, eine unglückliche; das Mädchen jedoch hatte sich nicht von ihrem Willen abbringen lassen. Sie zog zu ihrem Manne in die Schweiz, hatte aber wenig gute Tage bei ihm. Der Kummer zog er zuletzt eine schmerzliche Krankheit zu, von welcher sie, in ihrem 32. Altersjahre, die Hand des Allmächtigen befreite. Gott gebe ihr und den allen abgestorbenen Christgläubigen die ewige Ruhe! Sie hinterließ zwei Mägdlein und ein Büble.

Wir dagegen führten in unserem neu angetretenen Ehestand ein gesundes und zufriedenes Leben, und der Herr schenkte unserem Hauswesen Gedeihen. Hier mußte ich aber etwas ausführen, was eigentlich billig früher hätte gesagt werden sollen.

Als mein seliger Vater noch auf dem Krankenbett lag, hatte er verlangt, dass die Mutter nach seinem Tode der Pfälzer Glashändler-Kompagnie 50 Gulden übermachen solle, als freiwillige Entschädigung für den Fall, dass er zur Zeit, wo er noch bei dem Geschäfte war, etwas vernachlässigt oder versäumt habe –

Wie die Zeit herangekommen war, wo die Männer ihre jährliche Abrechnung hielten, begab sich meine Mutter mit mir, dem noch jungen Knaben, nach Hinterzarten zu der Gesellschaft, nach des Vaters letztem Wille, das Geld zu überreichen. Als die Leute aber ihr Anliegen vernommen, verweigerten sie sich das Angebot anzunehmen. “Wir müßten,” sagten sie, “ohne Menschengefühl sein, wenn wir das Geld annehmen würden. Euer Mann hat jederzeit redlich seine Obliegenheiten und Pflichten erfüllt. Wollte Gott, wir hätten immer Solche in der Kompagnie gehabt, wie er war. Nicht nur, dass wir die 50 Gulden nicht annehmen, auch den jährlichen Zins von 32 Gulden, den ihr uns bisher entrichtet habt, setzten wir von heute an auf zwölf Gulden herab.” Und wirklich nahmen die Männer diesen Beschluss folglich zu Papier und fügten ihn dem früheren Accordbrief bei. –

So verblieb es bis zum Jahre 1816, wo uns der bedungene Zins gänzlich erlassen wurde, mit dem Bedeuten, dass, wenn Einer oder der Andere von uns Kirner’schen die Kompagnie eintreten wolle, wir jederzeit willkommen sein und wie andere Kameradenkinder sollen angesehen werden.

Unsere Ehe wurde in der Folge sehr mit Kindern gesegnet; von 14 blieben jedoch nur acht am Leben, die nachmals alle glücklich ihr Auskommen gefunden und sich den Ehestand begeben haben.

Während ich mit meinem jüngeren Bruder, der als Gesell bei mir arbeitete, unverdrossen die Malerei betrieb, war ich nicht minder bedacht, durch etwas Wiesen- und Feldbau unser Haushaltung zu verbessern. Ich hatte mir an sogenannten Bachdobel einige Matten gepachtet, auch einige Plätzlein Feld urbar gemacht, sowie den Garten vergrößert. Nebst diesem verwendete ich auch viel auf die Erweiterung und bessere Einrichtung des Wohnhauses.

Unterdessen hatten sich wieder ein schlimmes Wetter über den Schwarzwald zusammengezogen. Der französische Kaiser Napoleon war in Russland geschlagen worden und die Alliierten verfolgten ihn bis nach Paris.

Dieser Umstand brachte auch uns zahlreiche Einquartierung und andere Leiden. Im Kloster wurde ein russisches Spital eingerichtet, wohin nach der Schlacht bei Belfort über 1300 Blessierte verbracht wurden, so dass nicht alle in den Zellen konnten untergebracht und viele in die Kirche und Scheuern mußten gelegt werden. Eine bösartige Nervenkrankheit, welche man die Russenkrankheit nannte, herrschte unter ihnen und verbreitete sich bald auch in der Nachbarschaft. Ich begleitete damals in unserer kleinen Gemeinde das Amt eines Gemeinderechners und mußte wegen Lieferungen, die uns auferlegt waren, viel im Kloster mich aufhalten, welchem Umstand ich es zuschreibe, dass ich samt meinem Weibe von der Krankheit ergriffen wurde und wir beide erst nach langer Zeit wieder genesen konnten.

Indem ich zu dem Jahre 1817 komme, kann ich nicht unterlassen, des traurigen Schicksals zu erwähnen, welche in dieser Zeit die Stadt Neustadt betroffen. Durch Unachtsamkeit österreichischer Soldaten war am heiligen Ostertag im Wirtshaus zum Kreuz Feuer aufgekommen, welches so schnell um sich griff, dass in wenigen Stunden das ganze Städtlein in Asche lag, mit Annahme weniger Häuser. Der Schaden belief sich nach dem Brandsocietäts-Anschlag, auf 77.250 Gulden.

Die schreckliche Teuerung, die im Laufe desselben Jahres aufkam, war auch hier zu Lande sehr bedrückend; und wenn nicht eine gesetzliche Tare von dem Landesregenten wäre gemacht worden, hätte der gemeine Mann zugrunde gehen müssen. – Aus dem folgenden Jahre weiß ich nichts Besonderes zu berichten, als dass ich ein neues Immenhäuslein und die Brunnenstube habe machen lassen, nicht minder eine größere Werkstatt, so wie mancherlei Nebenbesserungen im Haus und Feld.

Alles bisher Gesagte aber ist getreulich nach der Wahrheit, und ich hoffe, dass die Mühe des Schreibens von meinem Nachkommen werde nach Verdienst geschätzt werden. Nach meinem Tode aber bitte ich jeden Leser meiner zu gedenken, wenigstens mit einem Vaterunser.

Wieder zum Geschäfte zurückkehrend, bemerkte ich, dass die meiste Arbeit aus meiner Werkstatt nach London ging, an dort ansässige Schwarzwälder Handelsleute. Auch ein Bruder von mir war auswärts auf dem Handel. Joseph, der vielgeliebte Jüngste aber half mir getreulich zu Hause 14 Jahre lang, und als Lohn erhielt er während dieser Zeit 3574 Gulden nebst der Verköstigung. –

Es ist dies zwar ein schönes Geld, aber einen solchen Gesellen, wie er, gibt es in der Welt kein zweiten. Nach seiner Verheiratung zog er von uns weg nach Schwärzenbach; doch wird er mir und meiner Familie stets unvergesslich bleiben. Gott wolle ihn samt seiner Frau und uns Alle segnen auf dieser Erde und uns dereinst alle im Himmel zusammenkommen lassen!

Ich denke, dass er für meine Nachkommen nicht ohne Interesse sein wird, wenn ich eine kurze Aufzeichnung meiner Einnahmen vom Jahr 1810 bis 1830 hier einfüge. In diesem Zeitraum wurden von gefertigten Schildern eingenommen – 31.915 Gulden 33 Kreuzer – und zwar steigerte sich die jährliche Einnahme von 467 Gulden bis zum Jahre 15 allmählich auf 1066 Gulden, und stieg so immer höher bis im Jahre 1822, wo sie schon 2166 Gulden per Jahr betrug, und von dieser Summe ungefähr verblieb bis zum Jahre dreißig. Sonstige Einnahmen, während genannter Zeit füge ich noch bei – 4516 Gulden Kapitalzinsen; Besoldungen und Diäten als Gemeinderechner, nebst Gewinn von Taschenuhrenhandel – 836 Gulden; Erlös von verkaufter Butter – 492 Gulden. Also verblieb mir nach 20 Jahren ein reines Vermögen von – 12.923 Gulden.

Als eine besondere erfreuliche Tatsache muss ich noch erwähnen, dass mir im Jahre 1840 die Ehre zuteil wurde, Seine Durchlaucht den Fürsten zu Fürstenberg auf seinem Schloss Heiligenberg zu besuchen, wo mir dieser menschenfreundliche Herr, und mein besonderer Wohltäter, zum freundlichen Angedenken einen fürstenbergischen Taler aus dem Jahr 1750 schenkte.

Diese Münze soll zum ehrenden Gedächtnis in meiner Familie von Nachkommen zur Nachkommen aufbewahrt bleiben. – Gott segne den edlen Geber und seine ganze Familie fortwährend!

Ferner erwähne ich eine Lustreise, die ich im August des Jahres 1841 in Begleitung eines Freundes nach London unternahm. Nachdem wir bis nach Kehl gefahren, benützten wir rheinabwärts bis Rotterdam das Dampfboot. Von dort verfügten wir uns nach Haag, besuchten das Bad Seveningen am Meere und begaben uns dann wieder nach Rotterdam zurück, von wo wir Nachmittags um zwei Uhr auf einem englischen Dampfboote abfuhren, das anderen Tages aber um diese Zeit in London ankamen und bei einem Geschäftsfreund abstiegen.

Weil ich aus Liebe zu meinen Landsleuten die Reise unternommen hatte, so war es mein Erstes, sie Alle zu besuchen. Während unseres vierzehntägigen Aufenthaltes hatten wir dann hinreichend Gelegenheit, die Stadt mit ihren vorzüglichen Gebäulichkeiten kennen zu lernen. Das Drurylane-Theater, die Kirche St. Paul, den Dower, die königliche Residenz, die Bank, das britische Museum und den Themse-Tunnel. Sonntag Abends wohnten wir auch einem Meeting bei, welches unsere Landsleute zum Besten ihrer Kirche hielten; es waren aber 40 Mitglieder; ich werde diesen Akt niemals vergessen. – Auf der Eisenbahn machten wir einen Ausflug nach Greenwich und Windsor, alwo wir das königliche Schloss zu besuchen die Ehre hatten. Am Sonntag Morgens acht Uhr fuhren wir auf dem Dampfboot Batavia wieder von London ab, und erreichten den nächsten Tag Morgens sieben Uhr glücklich Rotterdam, von wo wir den Rückweg über Köln, Mainz und Frankfurt nahmen, und von Kehl über Offenburg durch das Kinzigthal der Heimat zueilten, wo wir nach 35 tägiger Abwesenheit bei den Unsrigen wiederum eintrafen

Der Schiffslohn von Kehl bis nach London und wieder retour betrug per Mann 53 Gulden 32 Kreuzer. Die ganze Reise aber kostete mich 144 Gulden 30 Kreuzer.

Indem ich nochmals auf die Malerei zurückkomme, bemerkte ich, dass vom 16. Juni 1810 bis zum 16. Juni 1845 gemalte Schilde in meiner Werkstatt gefertigt wurden – 116.408 Stück, und der Erlös hierfür betrug 66.005 Gulden 20 Kreuzer. Verlust (an schlechten Zahlern) habe ich in dieser Summe gehabt ungefähr 300 Gulden.

In diesem nämlichen Jahr starb auch unser verehrter, langjähriger Pfarrer Speckle in Friedenweiler; ein menschenfreundlicher und rastlos tätiger Geistlicher, dessen Andenken noch lange bei seinem Pfarrangehörigen fortleben wird.

Gottes Güte, Gottes Segen und Gottes Beistand ‘ey und Bleibe jederzeit bei uns Allen!

Lucian Reich hat hier die ganze Chronik des Anton Kirner abgeschrieben. Die Chronik existiert heute noch und wurde auf den Seiten der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg von Wolfgang Hug besprochen.

Aus der Hauschronik einer Schwarzwälder Uhrenschildmalerfamilie

Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Wolfgang Hug

Anton Kirner, Öl auf Blech, möglicherweise von Dionys Ganter, nach mündlicher Überlieferung jedoch eher ein Selbstbildnis, um 1834

Katharina Kirner, Öl auf Blech, vermutlich von ihrem Ehemann Anton Kirner

Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Wolfgang Hug

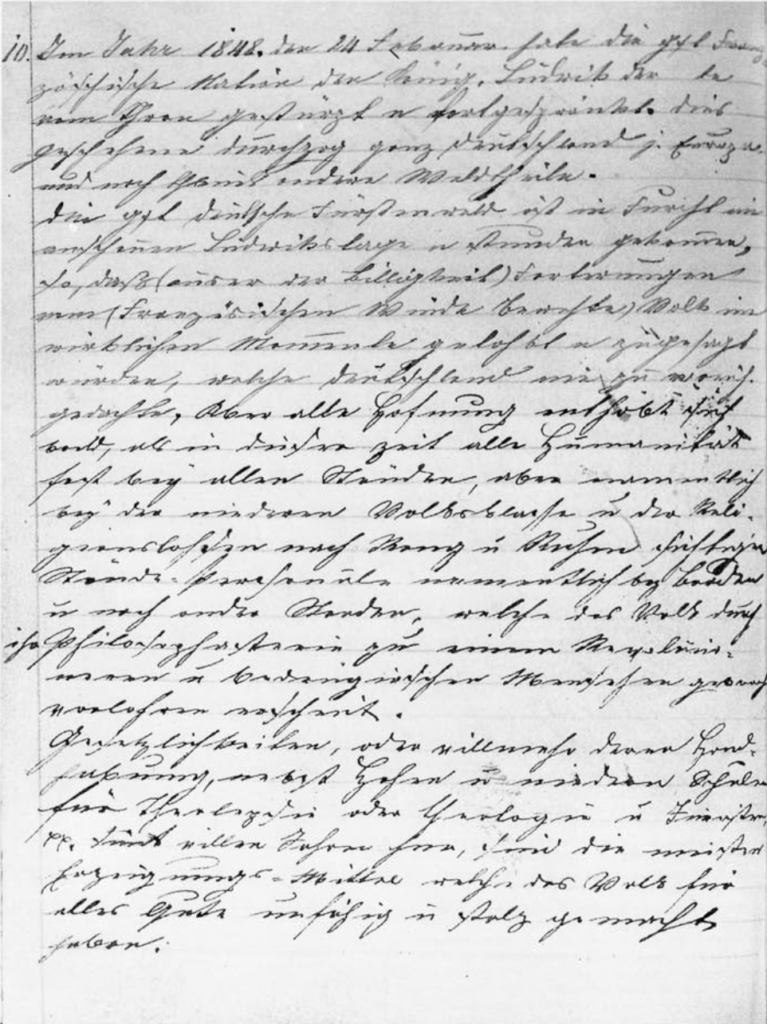

Eine Seite aus der Chronik die Lucian Reich abgeschrieben hatte.

Originalvorlagen von Bernhard Wangler, Titisee-Neustadt.

Fortsetzung hier:

Zur Übersicht gehts hier:

Wow, Sie machen ja auch in diesen Bereichen eine sehr kostbare Arbeit. vielen Dank für die Informationen!!!