Die Schule

Neben- und Lieblingsbeschäftigungen

Hieronymus Kapitel 4

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Viertes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

>Johann Peter Hebel

Die Schule – Neben- und Lieblingsbeschäftigungen

Die Tage, wo die menschliche Gesellschaft noch keinerlei Ansprüche macht an das sorgenfreie Naturvölkchen auf den grünen Inseln der Kindheit, sind schon vorüber. Die Schule, jene unvermeidliche Pforte, durch welche der Weg ins tätige Leben führt, wartet schon auf die Pflichtigen. Groß und klein eilt herbei, um die Samenkörnlein in sich aufzunehmen, die ihnen der Lehrer heute hinstreuen wird; aber auch, um jetzt schon die ersten Sorgen und Geduldsproben des Lebens kennenzulernen.

Allgemein herrschten zur Zeit unserer Erzählung Schulzustände wie etwa heute noch in England oder Amerika, d. h. den Eltern war es vergönnt, ein gewichtiges Wort mit dreinzureden, indem sie – ohne Schulzwang – auch bestimmen konnten, in welchen Fächern sie ihre Kinder ausschließlich unterrichten lassen wollten.

Auf dem Lande schulmeisterten in der Regel Leute, die, schwächlich oder verkrüppelt, zu Feldarbeiten untauglich waren. Aber wie solche Menschen nicht selten geistig desto mehr entwickelt sind, so finden wir in der Tat unter den Schulmeistern der früheren Zeit manchen ganz tüchtigen und prakti-schen, wenn auch nicht methodisch gebildeten Mann. – Es unterrichtete eben jeder nach seiner Art. Für Schulbücher wurde wenig Geld ausgegeben; jedes beliebige Buch, der Kalender oder irgendein fliegendes Blatt diente den Kleinen zur Leseübung. Erst später wurden sogenannte Namenbüchlein eingeführt, an deren Ende das Glaubensbekenntnis, die Zehn Gebote und verschiedene Morgen- und Abendgebete abgedruckt waren. – Der Rechenunterricht bestand lediglich im Aufsagen des Einmaleins. Die arabischen Ziffern waren den Bauern so gut wie unbekannt.

Wie zum Notieren des Soll und Haben ausschließlich das Kerbholz diente, so hatte jedes Haus zur Bezeichnung seiner Fahrnisse ein gewisses Zeichen, zum Beispiel ein Rad, ein Haumesser, Triangel usw., aus welcher Übung in frühesten Zeiten manches Wappen mag entstanden sein. – Den Mädchen war selten erlaubt, schreiben zu lernen: die Eltern meinten, sie würden sonst nichts als Liebesbriefe schreiben. Deshalb ließ der Lehrer bei Beginn der Schule diejenigen Kinder, welche diese Kunst erlernen wollten, die Finger aufheben. Schulprüfungen oder Schulvisitationen fand man nicht für notwendig; und wie es mit der Besoldung des Schulmeisters beschaffen war, ist bekannt, und noch manchem alten Lehrer oder Lehrerssohn hinlänglich im Gedächtnis.

Denkübungen, Anschauungslehren und wie diese Schablonen alle heißen mögen, kannte man dazumal noch nicht, und doch konnte man mit Hebel sagen, „hät Gott us mengem arme Büebli e brave Ma und Vogt und Richter g’macht und usem Töchterli ne bravi Frau, wenn’s numme nit an Zucht und Warnig fehlt.”

In den Landstädten diente – zu Anfang des vorigen Jahrhunderts – gewöhnlich der Ratschreiber zugleich als Lehrer und Organist; und wo eine Kraft zu so vielseitigem Dienst nicht ausreichen wollte, sah man sich unter der Bürgerschaft nach einem tauglichen Stellvertreter um. So zum Beispiel in dem Amtsstädtchen, wohin wir unsern Hieronymus nächstens zur Erstehung seiner Lehrzeit begleiten werden, war um jene Zeit (den siebziger Jahren des vorigen Säkulums) dem Präzeptor noch ein Gehilfe beigegeben, welcher unter dem Namen „der lahme Sepple* bekannt war. Das Sprichwort: Kunst macht auch einen Lahmen wert, fand auf ihn volle Anwendung, denn nicht nur mit seinen kontrakten Händen, auch mit den Füßen konnte der Mann ganze Sätze schreiben. Zur Winterszeit war ihm die Überwachung der Schuljugend anvertraut (Sommerschulen gab’s zur Zeit keine).

Jeden Tag nach beendeter Schule führte er seine Untergebenen unter Vortragung eines Kreuzes in die nahegelegene Lorettokapelle, um den Rosenkranz mit ihnen zu beten, wobei er besondere Fertigkeit auch darin entwickelte, mit seinen lahmen Händen gewuchtige Ohrfeigen an die Mutwilligen und Saumseligen auszuteilen.

Nebst diesem Ämtlein versah er zu Nutz und Frommen der Gemeinde noch einen andern wichtigen Dienst: er war Feldhüter. Die ganze Herbstzeit über verbrachte er in einer Hütte auf dem entlegensten Teil der Gemarkung, wo, ehe die Kartoffeln allgemein geworden, jeder Bürger einen sogenannten Rübenteil als Almend besaß.

Einst nach langem Regen hatte die Breg eine ungewöhnliche Höhe erreicht. Das ganze Städtchen war, ein zweites Venedig, unter Wasser gesetzt, so daß der Stadtmetzger sich veranlaßt sah, ein Floß zu bauen, um vor die Häuser seiner Kunden zu rudern und ihnen das benötigte Fleisch an einer „Furke” ins obere Stockwerk hinaufzureichen. Als das Wasser über Nacht immer mehr gestiegen und bereits das ganze Ried bis gegen Pfohren hin überflutet hatte, ward endlich auch des lahmen Seppels in seiner einsamen Feldhütte gedacht. Früh morgens sah man ihn, anscheinend in höchster Not, mitten in dem großen See auf dem Dache seiner baufälligen Hütte sitzen.

Die allgemeine Menschenpflicht gebot dringend, etwas zu seiner Rettung zu unternehmen. Aber niemand fand sich, der des Ruderns kundig und bereit gewesen wäre, das Wagnis zu bestehen. Da entschloß sich der Stadt-schultheiß selbst, der früher Fischerei getrieben, zur mißlichen Fahrt. Er ließ einen Kahn auf einen Wagen laden, an einer Anhöhe unweit der Stadt ins Wasser setzen und bestieg unter Glück- und Segenswünschen der Zuschauer das Rettungsboot. Zur Stärkung des vermeintlich in Verzweiflung geratenen Sepple hatte er eine Flasche Wein, Speck und Brot mitgenommen. Als mit Mühe und Not der biedere Retter bei der Hütte angekommen und den Sepple zum raschen Einsteigen aufgefordert, war er nicht wenig betroffen, als dieser sanz trocken entgegnete: „Ich fahr nit mit; das groß’ Wasser s’fallt mir; es wird schon wieder fallen. Wenn Ihr aber was zu essen und zu trinken habt, Herr Schultheiß, so gebt’s in Gottsnamen her!” Und der Schultheiß reichte ihm den Imbiß und kehrte zur Verwunderung der Bürgerschaft allein zurück.

Mit dem Monat Oktober endete jedesmal des Seppels Amt als Feldhüter; und wenn alsdann am Kirchweih-Donnerstag sein hölzernes Wächterhäuslein auf einem Karren in die Stadt gebracht ward, so sagten die Kinder:

“Jetzt geht d’ Schul wieder an, man bringt dem Lehrer sein Häusle!”

Wie gesagt, der Seppel war ein vielseitiger Kopf und überallhin verwendbar; obwohl man nicht immer den löblichsten Gebrauch von seinen Talenten zu machen beliebte. So zum Beispiel befand sich einmal im Amtsgefängnis ein übelberüchtigter, eines schweren Verbrechens bezichtigter Mensch, aus dem, trotz Hungerkost, Stock, Block, spanischem Mantel, und wie die erprobten untersuchungsrichterlichen Hausmittel alle heißen mochten, absolut nichts herauszubringen war. Da nahm man seine Zuflucht zum lahmen Seppel. Bei hellem Tage wurde dieser gefesselt durch die Stadt ins Gefängnis geführt und in einer Zelle neben dem verstockten Sünder einquartiert, wo er durch Seufzen und Kettengerassel die Aufmerksamkeit seines Nachbars auf sich zu lenken suchte. Bald war nächtlicherweile ein Zwiegespräch eingeleitet mit Fragen: warum und weshalb? Der Seppel erzählte zuerst, worauf auch der andere Vertrauen faßte und seinem vermeintlichen Leidensbruder, welcher begreiflicherweise nicht ohne Zeugen war, beichtete.

Nebst all diesen nützlichen Amtlein und Würden fand der Seppel aber auch noch Zeit zu einer andern Tätigkeit, worin ihn manche seiner modernen Amtsbrüder zum Vorbild nehmen könnten. Er führte viele Jahre hindurch eine Stadtchronik, in welche er alles, was einem harmlosen Menschenkind etwa wichtig und bemerkenswert scheinen mag, mit seiner verkrüppelten Hand oder zur Abwechslung wohl auch einmal mit dem Fuß – denn auf dem Titelblatt des Buches heißt es ausdrücklich: „Verfaßt von einem Mann, der mit Händ und Füßen schreiben kann” – getreulich einzutragen pflegte.

Doch alle diese Verdienste um das Gemeindewesen konnten ihn im Alter nicht vor Not und Mangel schützen, denn er starb, nur von guten Leuten unterstützt, im sogenannten Bettelhäusle. Ein Schicksal, das auch schon andern Schulmeistern und Schriftstellern im Deutschen Reich passiert sein soll!

In unserer Talgemeinde versah, wie schon bemerkt, Vetter Bachweber das Lehramt. Der Name Bachweber kam von seinem Vater her, der ehrsamer Leineweber, am Bache, in einem entfernten Zinken des Tales, wohnhaft gewesen. Ihm, dem Sohne, behagte die Weberei nicht – er fühlte sich zu Höherem geboren und wollte Schneider werden. Nach längerer Wanderschaft donauabwärts nahm er Dienste bei einem österreichischen Regiment als Kompanieschneider; und als er nach erhaltenem ehrenvollem Abschied in die Heimat zurückgekehrt war, wurde ihm, dem belesenen und erfahrenen Mann, das zur Zeit vakante Schuldienstlein anvertraut.

Den Sommer über hielt er sich als Schneider bei seinem Schwager auf, welcher das abgelegene altbachwebersche Häuslein bewohnte, in welchem unserm Kleiderkünstler vertragsmäßig noch der Sitz „mit Kalt und Warm” vorbehalten war. – Zur Winter- und Schulzeit kam er dann regelmäßig jeden Samstag hieher und erschien erst am Montag wieder im Schullokal mit einem Bündel, das ihm Hieronymus und seine Kameraden gewöhnlich auspacken halfen. Es befanden sich darin: erstens: eine große Schachtel voll gebratener Knöpfle, seine Leibspeise; zweitens: eine Büchse mit Schmalz; und drittens: verschiedene zugeschnittene Kleidungsstücke, die er neben dem Schulmeistern her dann fertigmachte. Gab es nichts zu schneidern, was oft der Fall war, so benützte er die Zeit neben dem Lehramt her mit Schnitzen von hölzernen Schuhnägeln, die er alsdann den Kindern als Rechenübung zu zählen hinzugeben pflegte.

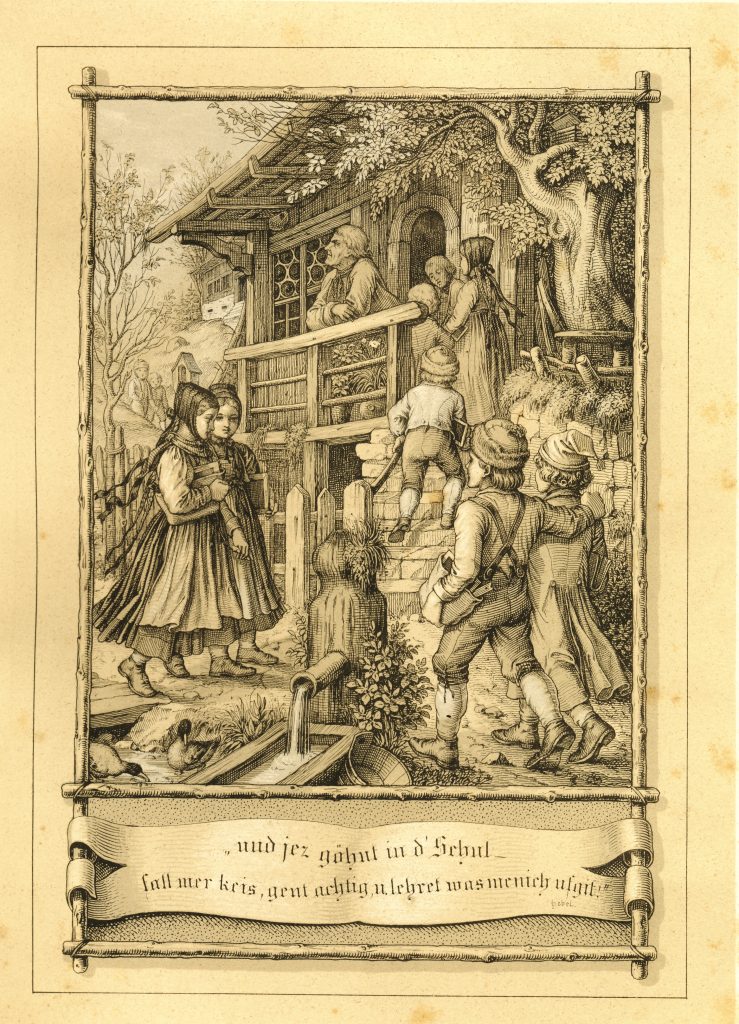

Zum Unterricht hatte ihm die Gemeinde ein besonderes Stüblein eingeräumt, an dessen Stiege wir ihn auf unserem Bildchen sehen, wie er wetter-spähend nach den Wolken ausschaut. Denn Bachweber gab sich viel mit Wetterbeobachten und Prophezeien ab.

Die Stürme der Tag- und Nachtgleiche sind vorüber und die Schwalben und andern Zugvögel längst hinter dem verschwundenen Sommer her in wärmere Länder gezogen. Dafür haben sich nun andere Gäste, Staren und Krammetsvögel, eingestellt, welche sich zum Nachtisch die Vogelbeerbäume und Wacholderstauden ausersehen haben. – Nachdem es gestern den ganzen Tag über gestürmt, ist die Luft heute stille, trübsinnig und eisgrau der Him-mel; und einzelne senkrecht herabfallende Flöckchen lassen vermuten, daß die Landschaft nächstens in die Leibfarbe des Winters sich kleiden werde. – Frühe schon wird es Nacht; wenn die Kinder aus der Schule kommen, treffen diejenigen, welche weit, oft über eine Stunde weit, nach Hause haben, daheim schon den brennenden Lichtspan in der Stube an. – Die Vögel haben bereits sich zur Ruhe begeben, höchstens daß ein verspätetes, einsam piepsendes Meislein den Apfelbaum im Garten dort noch absucht oder ein paar Spatzen durch die halbentlaubten Hecken rascheln, um sich den passenden Platz zum Nachtquartier auszusuchen. – In der Scheuer beginnt das Dreschen, der Bauer geht bereits wieder mit der Laterne in den Stall zum Füttern, und die Bäuerin hat die Spindel und Kunkel aus der Bodenkammer geholt, während sie überlegt, wieviel den Winter über gesponnen und im Frühjahr dann „umgelegt” werden soll.

Auch unsere kleinen Freunde, Hieronymus, Dionys und Romulus, haben ihre Winterbeschäftigungen wieder vorgenommen und drüben in der Mühle sich einquartiert. Denn wo wär’ es auch schöner als dort im Stüblein, in welchem auch Vater Mathias an der Schnitzelbank oder am Drehstuhl seine Nebenstunden zubringt?

Der fleißige Mann besaß eine große Thek voll Kupferstiche, ein Geschenk von seinem Schwager, dem Klosterschneider in Villingen. Hieronymus hatte verschiedene dieser Blätter zu kopieren angefangen; denn Zeichnen war seine Lieblingsbeschäftigung; und daß diese Liebhaberei auch auf seine Gespanen überging, versteht sich bei dem Freundschaftsbund des Kleeblatts von selbst. Und so viel hatte der Vater bei seinen Besuchen in der Malerwerkstatt des Benediktinerklosters zu Villingen gesehen und gelernt, daß er den Buben eine erste Anleitung in dieser Kunst zu geben vermochte.

Wenn draußen Schnee wirbelte, so dicht, als wollte er der ganzen Gemeinde talauf und -ab mehrwöchentlichen Hausarrest auferlegen, oder ein eisiger Nord die Wege und Halden fegte, hier ganze Stellen bloßlegend bis auf den schwärzlichen Grund, dort blendendweiße Schanzen und hohe Wälle häufend – so saßen die Buben, wenn die Schule zu Ende, vergnügt im warmen Stüblein, am Tisch und Reißbrett. Es war aber auch eine Lust, die Blätter in der Thek nur anzusehen: die prächtigen Kirchen- und Städteprospekte, der herrlich kolorierte, perspektivisch dargestellte Marmorsaal, in welchem der Vater des verlorenen Sohnes, in Perücke und Schnallenschuhen, diesem das Erbteil ausbezahlt, der Dogenpalast zu Venedig mit dem grasgrünen Meer und den vielen Gondeln im Vordergrunde, Tierstücke von Riedinger, Bataillen, Frucht- und Blumenstücke, schwarz oder glanzvoll gemalt, Porträts, von Wappen, Draperien und Inschriften umgeben, Kriegshelden, berühmte Männer, die „Liebhaber aller Kunst und Schild der Kirche” waren, von denen ein „deutscher Kiel” mit Fug und Recht schreiben durfte: „So lang der Donaufluß Germania wird durchschleichen, soll ihres Namens Ruhm nicht von der Nachwelt weichen.* Auch waren dabei biblische Darstellungen, sodann wieder galante Schäfer und Schäferinnen in Puder und Reifrock, Prospekte von Irr- und Lustgärten, wo zwischen geschorenen Hecken und wasserspeienden Delphinen frisierte Herren und Damen lustwandelten, um sich am bunten Schmuck der Blumen idyllisch zu vergnügen.

Häufig kam auch Bachweber herüber in die Werkstatt, um mit Mathias gemütlich zu plaudern von alten und neuen Zeiten und über seine Erlebnisse in der Fremde und beim Regiment. Nebenbei hatte er auch Gelegenheit, sich vom Fleiße seiner Schüler zu überzeugen, in einer Kunst, die er zwar nicht auszuüben, gleichwohl aber zu schätzen verstand. Hatte er doch in der Kaiserstadt viel Schönes und Kunstreiches gesehen. Die Buben waren ihrem Lehrer sehr zugetan, obgleich dieser der Ansicht huldigte, unser Herrgott habe das Birkenreis nicht nur zu Besen, sondern auch zu Ruten für böse und mutwillige Bürschlein wachsen lassen. Deshalb pflegte er auch zu sagen: ein rechter Schulmeister müsse, wie eine vollkommene Schwarzwälderuhr, nicht nur einen guten „Wecker”, sondern auch ein gutes „Schlagwerk” haben. – Allerdings, an Possen und mancherlei Schabernack fehlte es nicht, die ihm dieser oder jener seiner Zöglinge zu spielen beliebte. Kamen solche Ausschreitungen vor oder gab ihm einer absichtlich eine verdrehte Antwort, so gab’s Exekutionen im militärischen Stil, den er ja, „als er noch beim Regiment gewesen”, wo, wie er versicherte, das „Lederwerk jede Woche frisch angestrichen” werden mußte – an der Quelle zu studieren Gelegenheit gehabt.

Von Haus aus jedoch nichts weniger als zur Härte und Grausamkeit geneigt, verwandelte unser Dorfpädagoge Züchtigungen – namentlich solche, die mangelhaftes Auswendiglernen betrafen – gerne in mildere Bußen und Auflagen um, zum Beispiel in ein Mäßle Holzbirnen, eine Kappe voll Schlehen oder Hagebutten (gedörrt, nebst Knöpfle, sein Lieblingsgericht) oder in ein paar Dutzend Froschschenkel, welche Artikel die Buben für ihn in Feld und Wald zusammensuchen mußten.

Nicht etwa, daß es unserm Schulvorstand an der nötigen „Munition” gefehlt hätte! Dafür sorgte ja die verheiratete Schwester daheim und auch die Eltern der Kinder; denn wie heute noch an vielen Orten, so bestand auch damals im Tal die patriarchalische Sitte, den Lehrer zu allen freudigen Anlässen und Familienfesten, wie Kindstaufen, Hochzeiten, Schweineschlachten usw. einzuladen oder ihm ein Müsterlein von Tisch und Keller zum „Versuchen” ins Haus zu schicken.

Von allen Stücken zeichnender Kunst, die Hieronymus um diese Zeit zu fertigen unternommen, war ihm keines besser gelungen als das Bildnis des Prinzen Eugenius im Harnisch, den Kommandostab in der Hand. Er wußte aber auch, welch ein Preis auf das Gelingen dieser Arbeit ausgesetzt war.

Hatte ihm der Vater nicht versprochen, daß er, wenn er den Winter über recht fleißig sei, im Frühjahr den Vetter Feldwaibel in der Amtsstadt besuchen dürfe? Mit dem wohlgetroffenen Porträt sollte der alte Soldat überrascht und erfreut werden; der „edle Ritter” war ja, wie man wußte, noch sein Kriegsherr gewesen.

Auf diese Art war in unserm einsamen, verschneiten Schwarzwaldtal eine kleine Kunstschule entstanden; und Meister Mathias durfte sich immerhin der Fortschritte seiner Zöglinge freuen.

Auch hier hat Lucian Reich einiges hinzugefügt zur ersten Ausgabe. Vor allem Ergänzungen zur Kunstschule von Mathias und über den Lehrer Bachweber. Auch hier erwähnt Lucian Reich wieder die “patriarchalische Sitte”, womit er alle unnütze Gewalt umschreibt und versucht zu begründen.

Hier geht es zu Kapitel 5:

Mehr zu dem Kapitel gibt es hier von Wolf Hockenjos:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Hier geht’s zurück zur Übersicht:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: