Feld- und Hirtenleben

Hieronymus Kapitel 6

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Sechstes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

>A. Schreiber

Feld- und Hirtenleben

In das Stilleben des heimatlichen Tales zurückgekehrt, hatte Hieronymus Muße genug, die Erinnerungen, die er als bunte Bilder aus der Stadt mitgebracht, zurechtzulegen und andern mitzuteilen.

Mit erneuter Lust und Liebe wollte er jetzt wieder hinter das Zeichnen und Malen gehen. – Doch vorderhand mußte er seinen Eifer zähmen; denn mit dem Frühling waren andere Beschäftigungen gekommen, die, an den Spruch erinnernd: im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen, wohl geeignet waren, die Gedanken abzuziehen und auf das Alltägliche, Materielle zu lenken. Nebst einem Vierling Feld zu einem Küchengarten hatte Mathias vom Hofbauern einige bisher unbebaute Grundstücke in Pacht erhalten; sie lagen entfernt vom Haus oben am Waldsaum. Um sie zur Ansaat tauglich zu machen, mußten sie erst umgebrochen werden. Da hieß es denn „schaffen, solang der Tag ei’m hilft”. Seines Handübels wegen konnte der Vater, wie schon erwähnt, schwere Feldarbeit für sich allein nicht mehr verrichten, während die Zeit der Mutter mit Hausgeschäften und dem Nähen für Kunden vollauf in Anspruch genommen war. – So mußte denn der Sohn ein übriges tun, soviel es die noch schwachen Kräfte erlaubten. – Es war kein leichtes Geschäft, das mit Gestrüpp und Unkraut bewachsene Feld umzubrechen und den steinigen Boden zu behacken – doch tat er’s mit Freuden, im Bewußtsein, den Eltern damit ihr Los erleichtern zu können. Wenn er aber dann abends mit dem Vater heimkam, mit schrundigen, oft blutiggerissenen Händen, so war’s ihm nicht mehr ums Zeichnen und Malen.

Ja, oft beschlich ihn der Gedanke, er werde wohl zeitlebens ein gewöhnlicher Taglöhner bleiben und den Vater, der immer mehr über zunehmende Schmerzen in der Hand klagte, unterstützen und vor Not schützen müssen. – Waren solche Geschäfte beendigt, so kamen wieder andere; und bis das Heu und Ohmd unter Dach und Fach waren, die Garben gebunden und gedroschen waren, mußte mancher Schweißtropfen über die Wangen rinnen. Und zu alldem war der Sohn des Hausmanns häufig auch noch vom Bauer selbst in Anspruch genommen, namentlich im Herbst, wenn das Vieh auf die Weide getrieben und gehütet werden mußte. Dieses Amtlein lag dem Kleinen meist ausschließlich ob; doch hatte er nicht selten dabei eine Gesellschafterin – Florentina, das Töchterlein des Hofbauers.

Das Kind des reichen Mannes hatte in der Jugend wenig Genuß von der Wohlhabenheit des Vaters. Dieser, ein eigensinniger Mann, dem alles nur nach seinem Kopf gehen sollte, setzte etwas darein, seine Kinder, wie er sagte, nicht zu verzärteln und sie in Geschäften und Kleidern den Geringsten im Tale gleich zu halten. So ersparte ihm der ganz nach seinem Sinne geartete einzige Sohn Peter, kaum den Kinderschuhen entwachsen, beinahe schon vollständig einen Knecht. Der Junge fuhrwerkte und tat wie ein Alter.

Tagelang half er dem Fahrknecht mit dem Zuge Bauholz und schwere Hol-länderstämme aus den Waldungen schleifen; und wenn er abends heimkam, so verrichtete er unverdrossen und pünktlich noch alle Geschäfte im Stall und beim Haus. Freilich – in der Schule hatte er’s kaum zum Lesen und Schreiben gebracht, was jedoch dem Alten wenig Kummer machte. Florentina hingegen schien weniger nach seinen Wünschen gedeihen zu wollen. Sie zeigte ein aufgeweckteres Temperament. Oft führte sie Klage bei der Mutter über die unnötige Sparsamkeit des Vaters, besonders wenn sie sehen mußte, wie andere Kinder, namentlich ihre Kameradinnen Juliana und Martina, die Töchterchen des Stabhalters, immer so neumodisch geputzt und nett einher-kamen, während allerdings in dem barfüßigen Mädchen Florentina niemand die Tochter des reichsten Bauern im Tal vermutet haben würde. In solchen Dingen jedoch war die Mutter von geringem Einfluß bei ihrem Mann. Hatte dieser einmal seinen Kopf auf etwas gesetzt, so blieb’s dabei.

So zum Beispiel wollte er durchaus nicht zugeben, daß seine Tochter in der Schule schreiben lerne. Aber hier siegte die List des Mädchens über den Eigensinn des Vaters. Florentina, von der Mutter begünstigt, machte ihre Schreibstudien in der Mühle, und Hieronymus war dabei ihr Lehrer. Und wahrlich, sie war eine aufmerksame Schülerin, die es in zierlichen Schriftzügen bald ihrem Instruktor gleichtun konnte. – So gewöhnten sich die Kinder an ein stetes Zusammenleben. Sie glichen zwei nahe stehenden Bäumchen, deren Zweige und Kronen immer mehr und mehr ineinanderwachsen und sich verranken, um so in festem, getreuem Zusammenhalten dereinst heitere und stürmische Tage gemeinschaftlich zu durchleben.

Das Hüten der zahlreichen Herden des Hofbauers die lange Herbstzeit hindurch war nicht ohne Abwechslung. Bald geschah es im Talgrund, in den Matten am Bach, bald höher oben am Wald, auf weitschichtigen Heiden, an Abhängen, wo zwischen mächtigen Granitblöcken die nahrhaftesten Futter-kräuter wachsen. War das Geschäft an sich auch kein besonders kurzweiliges, so fand Hieronymus eine gewisse Befriedigung in dem Gedanken, es komme ja auch den Eltern zugut, weil die Kuh und die paar Geißen, welche der Vater angeschafft, ebenfalls mit hinausgetrieben werden durften.

Florentina kam nicht nur häufig, um dem Hirtenknaben ein Abendbrot zu bringen, sie war ihm in der letzten Zeit förmlich zur Aushilf beigegeben worden. Es gab keine Stelle auf dem ganzen umfangreichen Hofgut, wo das Zweigespann bei seinem unsteten Feld- und Hirtenleben nicht hingekommen wäre.

An feuchtkalten Tagen kampierten sie in der Köhlerhütte des Forbachklaus und hörten ihm, am Herde gelagert, gerne zu, wenn er vom Heiligen Land, von Jerusalem und Bethlehem erzählte oder von Begebenheiten aus alten Zeiten, von Räuberbanden und Zigeunerhorden. – Sehr oft erzählte er den Kindern auch von der längst versunkenen Stadt, die droben auf dem Laubhauserberg gestanden haben sollte, an der Stelle im Wald, wo jetzt noch viele Steintrümmer zu sehen. –

Hier erzählt der Forbachklaus den Kindern die Geschichte der längst versunkenen Stadt, die droben auf dem Laubhauserberg gestanden haben soll. Laubhausen soll eine keltische Stadt gewesen sei die zum Krumpenschloss gehöre, mutmaßten schon manche. Andere meinen es wäre eine Siedlung aus dem frühen Mittelalter. Wobei diese Vermutung auch bewiesen wurde. Sicher ist, dass vom Krumpenschloss sichtbar Mauern übrig sind, von Laubhausen selber nur viele Mutmaßungen. Solange am Ort nicht ordentlich archäologisch gegraben wird, sind alles nur Hypothesen.

Ebenso verhält es sich mit der Sage von dem prächtigen Kloster, welches auf dem Tierstein gestanden habe. Hierfür sind die Anzeichen noch dürftiger. Das große Kreuz auf demselben wurde erst 1866 errichtet und dürfte von daher im Buch noch keine Rolle spielen. Aber auch um dieses Kreuz ranken sich schon viele Legenden.

Dann brachte er die Rede auf das prächtige Kloster, welches, der Sage nach, auf dem großen Tierstein gestanden habe. „Es muß”, meinte er, „ohng fähr zu der Zeit g wesen sein, wo noch die Ritter auf dem Zindelstein dort g haust habe, von denen einer als Kreuzfahrer ins Heilige Land zogen ist und hernach den große Karfunkelstein heimbracht hat. In dunklen Nächte, heißt es, hab er ihn zuweilen auf die Ringmauer g’legt, daß es weit naus ins Tal gezündet hab; und deswegen soll das Schloß den Name Zindelstein bekomme habe.” –

Der Forbachklaus erzählt auch Geschichten zum Zindelstein und dem Karfunkelstein. Hiernach zog ein Kreuzfahrer von Zindelstein ins Heilige Land und kehrte mit dem Karfunkelstein zurück. Diesen legte der Ritter auf die Ringmauer und das Zündeln erhellte das ganze Bregtal und gab der Burg ihren Namen. Die Geschichten sind in der 1. Version des Buches besser erklärt.

>Johann Peter Hebel

Auch vom bösen Grafen auf dem Hammerschloß erzählte der Klaus den Kindern, der vor den rebellischen Bauern die Flucht ergriffen und – damit sie seine Spur nicht finden sollten – seinem Gaul die Eisen verkehrt hab aufnageln lassen. –

Zur Geschichte vom bösen Grafen auf dem Hammerschloß konnte ich leider nichts finden, auch nicht wo dieses Hammerschloß den sein kann.

Ausführlich wußte er auch zu berichten von den sieben Schwestern von Vöhrenbach und vom Wunderkirchlein, in das die Fräulein vor den wilden Hunnen sich geflüchtet und aus welchem stets noch nächtlicherweile Harfengetön und Gesang erklingen soll.

Die Geschichte von den sieben Schwestern von Vöhrenbach und dem Wunderkirchlein läßt sich hier nachlesen.

Zuweilen war es auch die Hütte Stoffels, wohin das Paar seine Schritte lenkte. Als Hieronymus diesen alten Forstknecht zum erstenmal wieder seit seiner Ankunft aus der Amtstadt sah, erzählte er ihm, der Vetter Feldwaibel hab ihm gesagt, daß im vorigen Herbst der Kuhhirt von Hüfingen um zehn Pfund Wachs gebüßt worden sei, weil ihm der Wolf eine Kuh zerrissen hab.

– Der Alte lachte. „ Was man jetzt für en Aufhebens macht”, sagte er, » wenn sich mal so ne Bestie blicke laßt. Zu meiner Zeit ist es gar nix Seltenes g’wesen. Hab, als ich noch Knecht beim Oberförster g’wesen bin, in einer Nacht oft zwei bis drei g’sehe, wenn wir im Winter vor der Hütte das Schalmenfleisch g’legt habe.”

Florentina dankte Gott, daß diese Tiere seltener geworden. Hieronymus aber versicherte sie, daß, sollte je einmal ein Wolf daherkommen, er dem Luder mit seinem Stock gewiß den Garaus machen werde.

Der letzte Wolf wurde auf der Baar 1805 bei Bachzimmern erlegt. So war wohl die Kuh bei Hüfingen das letzte Tier das vom Wolf gerissen wurde. Was es allerdings mit den zehn Pfund Wachs auf sich hat, kann ich nur erahnen. So musste der Hirte für sein Versagen die Kuh zu schützen, wohl Wachs für Kerzen besorgen?

Oft leisteten sie dem Stoffel auch Gesellschaft, wenn dieser in der erlenbeschatteten Bregach mit dem Forellenfang sich beschäftigte, wobei sie ihm gerne behilflich waren, während das ihrer Hut anvertraute Vieh, zerstreut weidend, in den üppigen Wiesen und Gründen umherlief.

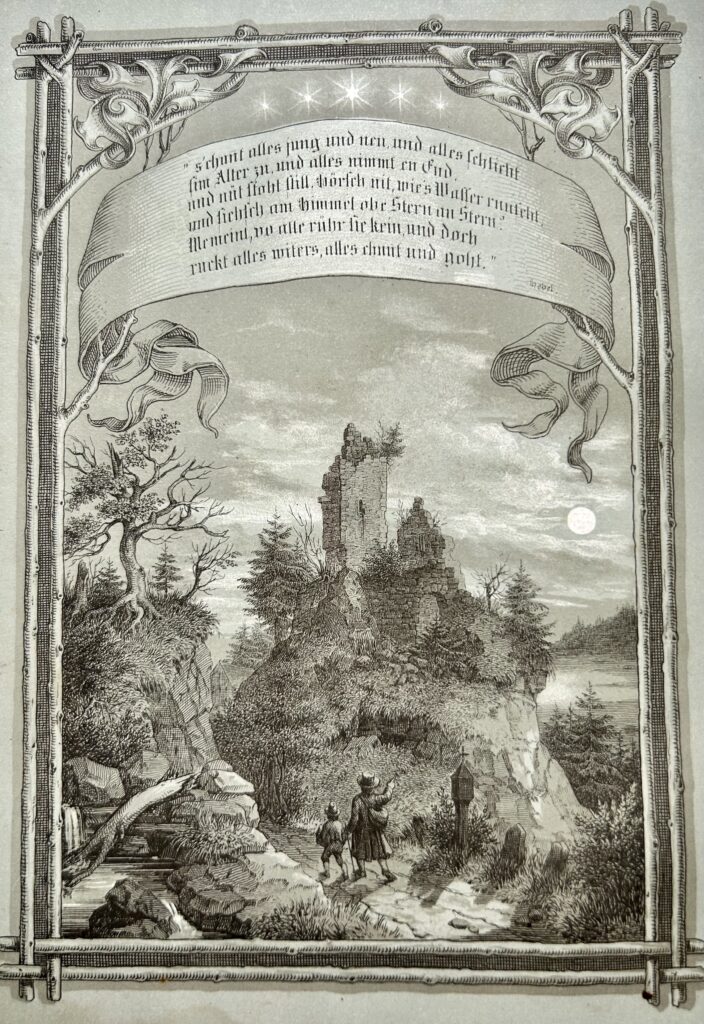

Bei Sturm und Gewitter flüchteten sie unter die hohen, überhängenden Felsen des Tiersteins und lagerten sich unter seinem schwärzlich angerauchten Gestein, wo die Vaganten oft kochend übernachteten. – Nicht selten verschanzten sich die Kleinen auch im verfallenen Gemäuer des einsamen Zindelsteins. – Stille, klare Herbsttage verbrachten sie unter den hohen Tannen des Weißwaldes, wo einzelne Stellen eine weite Aussicht gewährten, bis hinaus zu den Schneebergen der Schweiz. – Wenn sie dann so in der Wildnis, um das glimmende Feuer gelagert, einander ihre geheimsten Herzenswünsche in jugendlicher Lebensfreude offenbarten, kam das Gespräch auf allerlei, in der Nähe und Ferne, Gegenwärtiges und Zukünftiges.

„Wenn du wünschen könntest, was du wolltest, was tätest du dir wünschen?” fragte ihn einmal das Mädchen.

„Ich? Wenn ich emal groß bin, möcht ich ein Ritter sein, wie der vom Zindelstein einer g’wesen ist; da würd ich fortziehen ins Morgenland, und wenn ich heimkäm, brächt ich dir auch so ein’ Karfunkel mit, wie der g’ wesen ist, von dem der Klaus erzählt.”

„Ja”, sagte Florentina, ,weit, weit im Meer, da ist ein Felsen von Karfunkelstein, so groß fast wie der Tierstein; es kommt aber nur wunderselten ein Schiff dazu. Da müßtest du ja ein Schiffsmann sein.” „Ein Schiffsmann möcht ich kein’ sein”, entgegnete Hieronymus; „lieber möcht ich ein rechter Maler sein, so geschickt, daß mich der Kaiser an sein’ Hof berufe tät. “

„Oh, du bist ja schon ein rechter Maler”, meinte Florentina. „Du kannst’s ja fast schon besser als dein Vater. Der kann ja nur Kästen anstreichen und Herrgöttle anmalen; du aber kannst ja schon ganze Bildle malen auf Papier!”

„Hab’s früher au g’meint, daß ich was könn”, entgegnete Hieronymus.

„Seitdem ich aber im Hüfinger Schloß g’ wesen bin und die Gemäld’ und andere schöne Sache g’sehn hab, weiß ich, daß ich noch gar nix kann. Wollt nur, du wärst bei mir g’ wese – hab allewil bei mir selber denkt, wenn nur au die Florentine da wär!” – Und dann erzählte er der Freundin ausführlich von all jener Pracht und Herrlichkeit, erzählte ihr auch von dem vornehmen, hübsch frisierten Herrenkind im Garten des Vetters, welches zuletzt noch seine gute Freundin geworden usw. – Das war denn freilich eine Welt, von der Florentina, die noch nie aus ihrem Tal herausgekommen, sich kaum eine Vorstellung machen konnte. – Wenn hernach der Tag sich neigte, der Abendstern schon über’m Bergwald flimmerte, und aus dem Tal das Betglöcklein wie eine Stimme aus der Heimat ertönte und die zerstreuten Menschen sich zu sammeln ermahnte, falteten auch sie die Hände zum Gebet.

Manchmal gab es auch größere Gesellschaften, wenn andere Hirten oder Kinder mit Lesholz, mit Körbchen voll Heidel- oder Wacholderbeeren aus dem Wald daherkamen und ein Stündchen sich hier niederließen. – Dann wurden Spiele gemacht; die Mädchen, gesondert, zählten an in fremdklingenden Lauten oder mit deutschen Sprüchlein.

Bei den Buben ging’s gewöhnlich wilder zu. Und hatte man genug ausgetobt und ausgespielt, so scharte man sich zusammen, die Mädchen unter der großen Tanne dort, die mit ihren fast bis auf den Boden reichenden Ästen ein förmliches Dach bildete.

„Wir wollen eins singen!” heißt es, nachdem alle Platz genommen.

„Was für eins?”

„Es war einmal ein junger Knab'”, schlägt Juliana vor.

„Das mag ich nit”, sagt Florentina, „weil es allewil dabei heißt: das Trauern nimmt kein Ende mehr! – Lieber ein lustiges: Es reist ein Bettel-mann aus Ungarn daher.”

„Nein!” sagt ein anderes. „Lieber noch: Schlaf ein! Schlaf ein, mein Kin-delein! Wo wird der Reiter, dein Vater sein? Wo suche, wo finde, wo finde?” „O je! das alte Wiegelied!” fällt Florentina ein. „Wißt ihr was? Jetzt singe wir das Lied vom Grafen und der Nonne.”

„Ja, gelt”, unterbricht sie schnippisch ein drittes, „das singst du nur so gern, weil’s heißt:

„Ei, Jungfer, wärt’ Ihr ein wenig reich, Fürwahr, ich wollt Euch nehmen, Fürwahr, ich wollt Euch nehmen: Wir sähten einander gleich.“

Endlich nach vielem Hin- und Herreden werden sie einig, und ein altesWeihnachtsliedchen wird angestimmt:

„Inmitten der Nacht,

Die Hirten erwacht,

Die englischen Stimmen

Das Gloria singen,

Die himmlische Schar:

Geboren Gott war.

Die Hirten im Feld,

Die laufen’s so schnell;

Vor Rennen und Laufen

Kann keiner mehr schnaufen,

Dem Krippelein zue,

Der Hirt und der Bue!”

Jetzt aber fahren die Buben dazwischen – und alles hat ein End’. Die Buben haben nämlich, während die Mädchen ihre Liedlein probiert, oben am Rain sich niedergelassen, dort bei der alten Eiche, wo eine förmliche kleine Küche mit Herd und Rauchfang im trockenen Boden ausgehöhlt zu sehen ist. Bald ist ein Feuer angefacht; Hieronymus zieht ein irdenes Schüsselein aus seinem Zwillichsack, Dionys hat Schlehen mitgebracht, die im Schmalz geschmort werden sollen. Romulus bringt Speck, der, in Stücke geschnitten, überm Feuer gebraten und dann zum Schwarzbrot mit beneidenswertem Appetit verzehrt wird.

Unterdessen sind die Nebel, welche oben am Walde gelagert, gewichen, sie ziehen ab in einzelnen Fetzen und Dunstgestalten. Ein plötzlicher Windstoß saust durch die Tannen und raschelt im dürren Heidegras, das Vieh rennt verscheucht aus den Hürsten, und ein mutwilliger Bub ruft: , „der Landenberger! der Landenberger!” Ein anderer rennt zur großen Tanne, unter welcher die singenden Mädchen wie die Küchlein unter den Flügeln der Henne sitzen, und schreit hinein: „der Landenberger kommt!” Und kreischend fährt der Kreis auseinander; und eins will das andere bereden, es habe den bösen Vogt gesehen im flatternden Mantel ohne Kopf durchs Gebüsch reiten.

Gerne zogen die kleinen Nomaden auch den Landfahrern nach, wenn diese auf Waldblößen lagerten, spengelten und Kessel flickten, während ihre Weiber bettelnd in den Ortschaften und Gehöften umherzogen. Der Lange Hans, wenn er bei guter Laune war, spielte ihnen dann die lustigsten Stücklein und „Hopper” auf, nach welchen sie so lange tanzten und sprangen, bis irgendein Geschrei mit Rauferei entstand, wozu die Vagantenkinder immer sehr aufgelegt waren. Der Lange aber, eine strenge Kinderzucht führend, fuhr alsdann nach einigem Zusehen dazwischen und erteilte seinem eigenen Fleisch und Blut mit einer alten ledernen Säbelscheide eine derbe Lektion mit den Worten: „Habt’s mit euers Gatting!” – womit er sagen wollte, ein jeder solle sich zu seinesgleichen halten.

Sehr oft befand sich Hieronymus auch allein, ein unumschränkter Regent seiner Herde, ein Fürst des Waldes und der Trift. – Wenn er dann, im Grase liegend, hinaufschaute in das blaue Meer des Himmels, in welchem einzelne lichte Wölkchen wie Kähne dahinzogen – so träumte er sich hinaus in die Welt, in die Fremde, sah sich zurückkehren nach Jahren in das Vaterhaus, als ein Mann, glücklich und geehrt von Bekannten und Freunden. – Dann sprang er auf aus der Ruh, bestieg den höchsten Fels und schaute hinab ins Tal – und es war ihm so wohl, so fröhlich ums Herz, daß er mit einem weithin schallenden Jauchzer sein Glück den Bergen und Wäldern verkünden mußte.

Wer wollte es unsern Hirtenkindern verdenken, wenn sie wünschten, das ungebundene Leben in Feld und Wald möchte noch lange, recht lange kein Ende nehmen? – Dennoch begrüßten sie wieder mit einer anderen Art von Behagen den ersten Schnee, die ersten Stürme, welche Menschen und Vieh zurück in ihre Wohnungen trieben. Für Hieronymus brachte der Winter manch freie Stunde, während welcher er dem Vater beim Schreinern und Bäscheln helfen oder seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen, obliegen durfte.

Auch in diesem Kapitel begegnen uns wieder die Landfahrer. Der Lange Hans bringt hier auf den Punkt was damals für alle gegolten hat:

Habt`s mit euers Gatting!

Hier geht es zu Kapitel 7:

Mehr dazu auch von Wolf Hockenjos:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Hier geht’s zur Übersicht:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: