Der Klausentag – Früher und jetzt

Hieronymus Kapitel 9

Da die Texterkennung unglaubliche Fortschritte gemacht hat, habe ich den Podcast mit dem Text ergänzt. Der gesamte Hieronymus liegt seit 2023 auch in Textform vor. Vorlage war die von Lucian Reich überarbeitete Auflage, die er zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen konnte und die 1957, von der Heimatzunft Hüfingen als Band XII der Schriftenreihe des Kreises Donaueschingen, unter großem Aufwand von Dr. Johne, veröffentlicht wurde.

Da der Hieronymus-online sich auch der Barrierefreiheit verschrieben hat, werde ich ab sofort die einzelnen Kapitel durcharbeiten und die einzelnen Bilder im Hintergrund für Menschen mit Sehschwächen beschriften. Die Beschriftung kann mit Screenreadern ausgelesen werden.

Neuntes Kapitel in unserer Podcast Reihe, gelesen aus dem Hieronymus von Lucian Reich:

Über den “Klausenstag”, Gebete, Prüfungen, Geschenke und den Beelzebub.

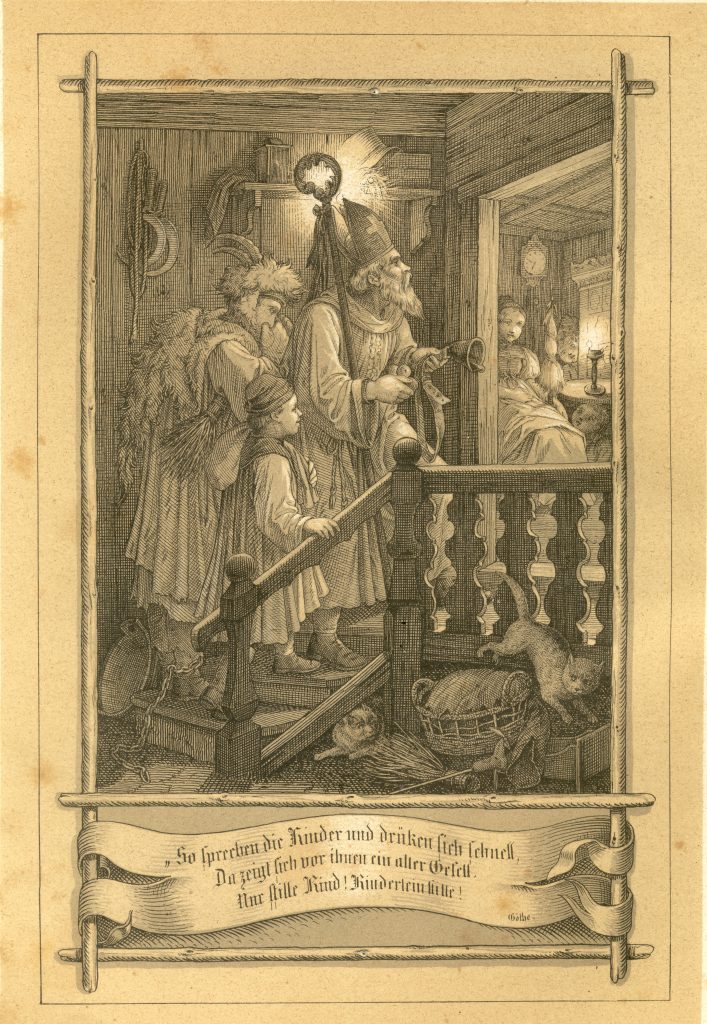

Unser Bildchen führt uns wieder zurück ins gewöhnliche Geleise der Lebensgeschichte. – Es ist St.-Nikolaus-Tag; und Hieronymus gedenkt gerne der harmlosen Kinderzeit, wo er nicht anders wußte und glaubte, als der wohlwollende Heilige komme schon einige Nächte vor seinem Namens- und Bescherungstag vom Himmel auf die Erde herab, um vor den Hütten und Höfen zu lauschen, ob die Kinder folgsam und fleißig seien, um darnach seine Gaben einrichten und bemessen zu können.

Damals, als Kind, betete Hieronymus gewiß schon einige Wochen vorher jeden Abend drüben im Hof mit seinem Gespänlein Florentina. Sie saßen dabei auf der Staffel am Hinterofen bei der Großmutter, die jetzt nun auch schon dies Plätzlein längst mit einem viel engeren an der Kirchhofmauer vertauscht hatte. Und wie die Kinder ein Vaterunser beendet, so wurde es gewissenhaft auf dem „Klausenhölzle” eingekerbt, oder ins selbstgefertigte Büchlein mit Rötel, oder zuweilen auch mit dem Löffelstiel strichweise eingetragen; und diese Dokumente kindlicher Frömmigkeit legten sie dann am Vorabend auf den Teller, welcher über Nacht mit der ersehnten Bescherung sich füllen sollte.

Bevor dies geschah, hatten die Kleinen jedesmal noch ein strenges Examen zu bestehen. – Es schellte draußen in der finsteren Hausöhre, die Stubentür ging auf – einige Apfel und Nüsse rollten herein, und der Santiklaus in höchst eigener Person erschien als Bischof gekleidet, ein Lichtlein auf der Mütze; hinter ihm seine Ministranten – und etwas weiter rückwärts – noch einer, den die Kinder aber lieber nicht gesehen hätten -, der Heilige spricht:

„Ich komm vom hohen Himmel herab,

Will schauen, ob ich fleißige Kinder hab;

Sind sie brav, gehören sie mein,

Sind sie bös, so laß ich den Belzebub herein.”

Nun begann die Prüfung, und wehe dem Unwissenden und Faulen, der sein Sprüchlein aus dem Katechismus nicht geläufig hersagen konnte, denn der gefürchtete Belznikel war jeden Augenblick bereit, einzutreten und seine Strafgewalt auszuüben – nicht selten in einer Manier, daß den armen Kleinen dabei Hören und Sehen verging. Dieses letztere Ämtlein hatte immer der älteste Knecht auf dem Hof dort bekleidet, während Bruder Cyriak gar schön den heiligen Nikolaus vorzustellen wußte.

Hieronymus erinnerte sich noch oft, wie er in kindlicher Einfalt die Mutter einst fragte: warum denn der Santiklaus den Kindern des armen Hansjörg auch gar nichts gebracht habe, sie hätten ja doch ebenso fleißig gebetet wie er und Florentina? – Eine Frage, welche die gute Anastasia fast in Verlegenheit gesetzt hätte.

War er auch längst den Kinderschuhen entwachsen, so wollten die Eltern dem herkömmlichen Brauch doch nicht ganz entsagen. Auch jetzt noch wurde der Sohn jedesmal mit einer Gabe erfreut – allerdings nur solche Dinge brachte der Klaus, welche ohnehin hätten angeschafft werden müssen.

Diesmal aber brachte der betreffende Dezembermorgen etwas Außergewöhnliches: eine schöne Farbenschachtel mit diversen Haarpinseln – ein längst gehegter Herzenswunsch des Sohnes. Vater Mathias hatte das kostbare Material vom Klausenmarkt in Furtwangen mitgebracht. Aber nicht zu bloßem Zeitvertreib sollte es dienen, es sollte und konnte ein hübsches Stück Geld damit verdient werden.

Die Familie hatte Unglück gehabt. Vorigen Herbst war sie um ihre Kuh gekommen, die, verbläht von der Weide heimgetrieben, mit knapper Not noch geschlachtet werden konnte. Kein geringer Verlust! – Das Jahr vorher hatte der Vater auf Bitten eines jüngeren, in der Baar verheirateten Bruders, der in zurückgekommenen Verhältnissen lebte, eine Bürgschaft von über hundert Gulden übernommen. Dem Bruder brannte das Haus ab – und Mathias mußte – nach dem alten Satz: den Bürgen muß man würgen – die Summe aus dem eigenen Beutel erlegen. – Bald darauf erkrankte er selbst und konnte über vier Wochen das Bett nicht verlassen.

So war eins aufs andere gekommen, und Mathias war genötigt, sich nach Nebenverdiensten umzusehen. Die herrschaftliche Forstei hatte zur Zeit ein Quantum Holz im Wald zu machen und ins Tal herabzuschaffen ausgeschrieben. Mathias mit andern übernahm die Hälfte davon, d. h. Hieronymus, der indessen ziemlich kräftig geworden, sollte die Arbeit für seinen Teil verrichten. Es war kein Leichtes, zumal der Winter sich frühe und strenge eingestellt. Jeden Morgen vor Tagesanbruch ging’s hinaus in den Wald, spät abends kamen sie heim. Die Genossen unseres Hieronymus waren der Hansjörg und seine drei Söhne. Dieser Mann, der früher mit Erzgraben am Feldberg ein mühsames Leben gefristet und dann im Tal sich niedergelassen, diente dem Mathias zuweilen auch als Aushelfer in der Mühle.

Wäre der Winter nicht als ein so strenger Herrscher aufgetreten, so würde das Geschäft, das Hieronymus nicht zum erstenmal verrichtete, kein so großes Ungemach im Gefolge gehabt haben. So aber kamen sie, Menschen und Kleider, oft vor Kälte starrend nach Haus. Obwohl sie im Wald, um sich zu wärmen, beständig ein Feuer unterhielten, so diente es doch nur dazu, Schnee und Eis an den schweren Bundschuhen in Nässe zu verwandeln, die noch nachteiliger wirkte als selbst der Frost.

Daneben war das Geschäft nicht ohne Gefahr, namentlich das Dirigieren der schwerbeladenen Holzschlitten die Halden und Schluchten hinab – wobei schon mehr als ein Holzmacher das Leben eingebüßt. – Trotz alldem hätte Hieronymus ausgehalten, wenn ihn nicht die Folgen einer Erkältung genötigt hätten, Waldsäge und Holzaxt niederzulegen und den Wald mit Stube und Bett zu vertauschen. Eine starke „Überröte” war’s, eine Geschwulst im Gesicht, langwierig und schmerzhaft zugleich. Es zuckte und riß ihm in der Wange, als hätt er eine Klopfsäge darin. – Nichts wollte anschlagen, weder die warmen Überschläge der Mutter noch die Sympathien und Kräuter des Cyriak. Eine bösartige Verhärtung hatte sich gebildet, und schon wollte der aus Vöhrenbach herbeigeholte Doktor zum Messer greifen – aber der Patient, von der Mutter unterstützt, konnte sich nicht zur Operation entschließen. – Anastasia setzte hierauf ihre Überschläge von Kamillen und erhitztem Bachsand wieder fleißig fort – und gottlob, mit gutem Erfolg. Die Geschwulst legte und zerteilte sich.

Aber der Rekonvaleszent hatte indes noch langweilige Tage genug durchzumachen hinterm Ofen. Und wenn er mit verbundenem Gesicht so dasaß, während der Vater den klappernden Mahlgang besorgte und die Mutter beim sorgsam unterhaltenen Ollämplein bis tief in die Nacht mit Nähen sich mühte, so wünschte er sehnlichst, daß auch für ihn die Zeit bald wieder kommen möchte, wo er tätig mit eingreifen könne. – Und als er dann endlich imstande war, wieder eine Beschäftigung vorzunehmen – so wollte es ihm beinahe scheinen, als habe ihm das Schicksal das Übel nur deshalb zugeschickt, um ihn dem Zeichnen und Malen wieder zuzuführen. Die neue Farbenschachtel kam ihm jetzt trefflich zustatten. Er kolorierte papierene Uhrenschilde, auch sogenannte Agathazettel, schön verzierte Haussegen oder Spielkarten auf Glanzpapier, Arbeiten, die fast noch besser sich rentierten als das Holzmachen im Wald.

Als er einst von einem Besuch beim kunstfertigen Bruder Cyriak heimkehrte, fand er auf dem Weg einen hübschen neuen Perpendikel. Er paßte denselben alsogleich der alten Wanduhr an, die der Vater noch aus seiner Heimat mitgebracht. Zu der neuen Zier aber wollte das verdunkelte papierene Zifferblatt nun nicht mehr passen, und er machte sich daran, ein neues zu beschaffen. Von einem in der Nähe wohnenden „Brettlemacher” erhielt er einen hölzernen, gut zugerichteten Schild, auf welchen er mit den Ölfarben des Vaters die Ziffer und ob darüber seinen Namenspatron malte. – Nach dem Urteil aller, die das Werk zu sehen bekamen, war es aufs beste gelungen. – Der Verfertiger erntete viel Lob und erhielt sogleich Bestellungen. – Der Stabhalter verlangte ein ähnliches Kunstwerk, und selbst der Hofbauer gestattete, daß Hieronymus die hölzerne Wanduhr, welche seit alten Zeiten dort in der Stube hing, auf ähnliche Weise renovieren dürfe.

In die vier Ecken des Zifferblattes malte er hübsche große Blumen und oben in den Rundbogen den Laubhauserhof mit seinem Garten davor, in welchem Florentina – wenigstens sollte sie es sein – zu sehen war, in grüner Jüppe und schneeweißen Hemdärmeln, in der Hand eine Rose haltend. Auch dies Werk gefiel so gut, daß der Bauer nicht umhin konnte, in den Beutel zu greifen und dem Verfertiger ein ansehnliches Douceur zu spendieren – was alle, die den Mann kannten, in nicht geringe Verwunderung versetzte. – Die Aufträge mehrten sich; und bereits gab man sich in der Mühle der Hoffnung hin, gegen das Frühjahr wenn nicht wieder ein Kühlein, so doch eine Geiß zu den vorhandenen hin kaufen und einstellen zu können.

In der ersten Ausgabe war noch ein Gedicht, welches Lucian Reich wohl als “allzu bekannt” in der zweiten Ausgabe weg gelassen hatte:

Scharmanti bruni Bire, welchi Nuß

und menge rothen Aepfel ab der Hurt,

e Gusebüchsli, doch wills Gott der Her

ke Guse drin. Vom zarte Bese-Ris

e goldig Rüethli schlank und nagelneu!

Lueg, so ne Muetter het ihr Chindli lieb!

Lueg, so ne Muetter ziehts verständig uf,

und wird mi Bürstli meisterlos, und meint,

er sei der Her im Hus, se hebt sie b’herzt

der Finger uf, und förcht ihr Büebli nit,

und seit: “Weisch nit, was hinterm Spiegel steckt?”

Und’s Büebli folgt und wird e brave Chnab”

Hier geht es zu Kapitel 10:

Wir freuen uns über mehr Erkenntnisse zu diesem Podcast in den Kommentaren!

Zur Übersicht geht’s hier:

Mehr zum Hieronymus gibt es hier: