Insel Mainau – Radolfzell, die Höre, Stein

Ich möchte hier erwähnen, dass ich das alte Buch mit der sehr eigenwilligen Schreibweise in Frakturschrift vorgelesen habe, um den gesprochenen Text von einem Programm namens f4transkript in Buchstaben umzuwandeln. Den umgewandelten Text habe ich danach bearbeitet, da viele der Wörter und Grammatik dem Programm nicht bekannt waren.

Man möge mir verzeihen: Ist mir das Deutsche vor 200 Jahren sehr fremd, so ist das oft Zitierte aus dem 18., 17. und sogar 16. Jahrhundert aus heutiger Sicht fast unverständlich. Dazu kommt die eigenwillige Rechtschreibung und eine fremde Denkweise. Da viele Worte der alten Sprache von mir gesprochen und vom Programm transkribiert wurde, sind viele Worte in moderner Schreibweise im Text. Ich habe dies meistens aus Bequemlichkeit und für den Leser so stehen lassen.

Was es in den verschiedenen Kapiteln des Buches hier gibt, ist diese vorgelesene Tonspur mit dem Transkript in schwarz.

In blau einige Fotos und Erklärungen.

Hier das Kapitel Radolfzell, die Höre, Stein.

Während das Gefrieren des Ober- und Überlingersee’s zu den größten Seltenheiten gehört, legt der Winter beinahe jedes Jahr seine Eisdecke über den minder tiefen Untersee. Auf der Reichenau herrscht ein Sprichwort:

Wenn der Rhein treit,

Kost‘ es Leben und Leut.

Der See gegen die Schweiz hin, heißt nämlich im Volksmund der Rhein, und es soll, wenn er gefroren ist, immer am kältesten auf der Insel sein. – Nach der Tradition führte früher ein steter Weg von Reichenau nach der Mettnau bei Radolfzell.

An der langen Uferstrecke zwischen Allensbach und Zell liegt Markelfingen, durchströmt von einem Wässerlein, welches aus dem oberhalb liegenden Mindelsee rinnt. Das Dorf ist eine der ältesten Ansiedlungen der Umgegend. Im Schwedenkrieg mussten die Einwohner manche Unbill erdulden. Noch zeigt man auf dem Kirchturm in der schweren eichernen Tür, die den oberen Boden abschließt, eine Öffnung. – Als die Schwedischverbündeten den Ort überfielen, flüchtete der Pfarrer auf den Turm und verriegelte die Tür; der Feind verfolgte ihn, und hieb, als er die Tür verschlossen fand, ein Loch in dieselbe, öffnete und reichte dem armen Manne den “Schwedentrunk” (Mistjauche) bis er unter ihren Händen starb.

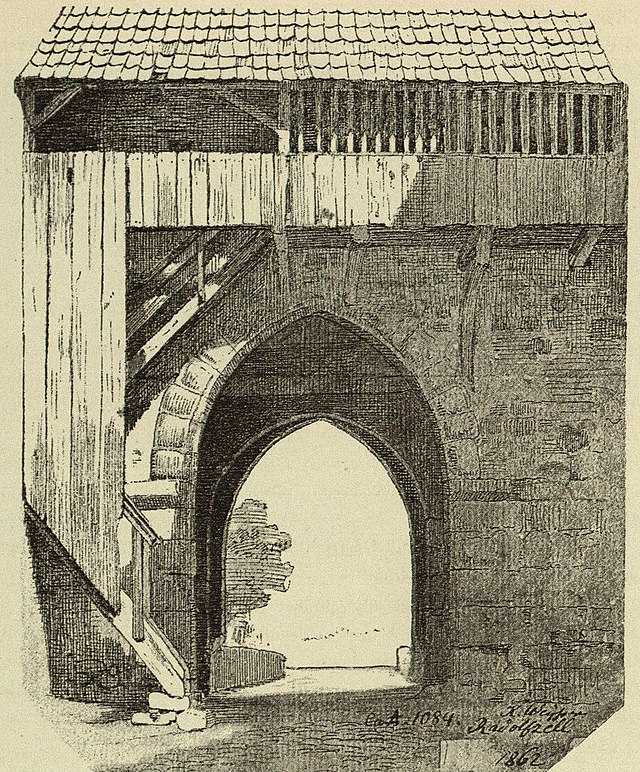

Das Städtlein Radolfzell, am Schlusse des Untersee’s, hat mit Toren und Mauern noch ganz die mittelalterliche Tracht. Was jedoch vielen interessanter vorkommen mag, als dieses, ist sein großer Verkehr vom Hegau her, die Frucht- und Viehmärkte und die soliden Gemeindeverhältnisse, welche zu den besten des Seekreis gehören. Der Fruchtmarkt hat seit Einführung des schweizerischen Zolls und des neuen Schweizergeldes sehr gewonnen. Früher führte der Hegauer Bauer sein Getreide nach Stein, jetzt bringt er es in die Amtstadt Radolfzell und überlässt es, wie billig, dem Schweizer Nachbar, seinen Bedarf da abzuholen.

Die Ortsgeschichte hebt vom heiligen Ratoldus (Radolf) an. Dieser vornehme Alemanne war der Nachfolger Bischofs Egino von Verona, und kehrte gleich diesem, von Sehnsucht getrieben, ins Vaterland zurück. Mit Bewilligung des Abts Hatto in der Reichenau baute er am Untersee eine klösterliche Zelle; als Reliquie brachte er die Gebeine der Heiligen, Synesius und Theopontus, wozu noch das Haupt des heiligen Zeno kam, dahin. Sein Ableben fällt in’s Jahr 874; die von ihm gegründete Pfarrkirche in Radolfzell bewahrt sein Grab.

Aus der Ratolduszelle erwuchs später ein Chorherrenstift, dem der Reichenauer Abt Albrecht von Ramstein im Jahr 1290 Regeln gab. Zugleich hatte sich der Ort zur ummauerten Veste als Schutz für die ansässigen Gotteshausleute herangebildet. Schon zurzeit Rudolf’s von Habsburg scheint Zell eine Stadt gewesen zu sein, welche dieser Kaiser samt der Reichsvogtei an sich brachte.

Das Vorspiel des 30-jährigen Krieges, der Bauernkrieg, brachte ihr großes Bedrängnis. Im Frühling des Jahres 1525 durchzogen zwei starke, bewaffnete Haufen das Hegau. Die feige hegausche Ritterschaft hatte sich geflüchtet, und es blieb den Städtern allein überlassen, mit den Aufrührern sich abzufinden. Nachdem diese Engen und Ach durch Überrumpelung genommen, belagerten sie Radolfzell zehn Wochen lang. Die Stadt hielt sich, bis die kriegsgeübten Feldobristen, des Tuchseß von Waldburg und Graf Wilhelm von Fürstenberg mit den Bündischen herbeikamen und den Bauern in verschiedenen Treffen totale Niederlagen beibrachten.

Im 30-jährigen Krieg kam die Stadt ohne Kampf in die Hände der Württemberger; ein Anschlag, den Platz der Kaiserlichen wieder zu gewinnen, schlug fehl. Ein zweiter, offener Versuch missglückte ebenfalls; bis nach der Nördlinger Schlacht die Schweden das Schwäbische räumte und Zell wiederum österreichische Besatzung bekam. Die spätere Zeit brachte wenig hervorragende Ereignisse.

Im bayerischen Erbfolgekriege litt die Stadt viel durch eine französische Besatzung von 7000 Mann. Nicht minder fühlte sie auch die langen Weltwirren des französischen Revolutionskrieges.

Ein schönes Baudenkmal ist die gotische Pfarrkirche mit einer unterirdischen Kapelle. Eine Inschrift außerhalb am Chor sagt, dass der “hochwidrig her Fridrich von Wartenberg, abt der richen owe 1436” den ersten Stein zu dem Gotteshaus gelegt habe. Rechts im Langhaus findet sich das steinerne Grabmal des heiligen Ratold. Bei einer Ausbesserung im Jahr 1538 wurde der Deckel abgehoben und zwei Leichname in einem Sarg von Eichenholz gefunden, wovon der eine, laut beigegebener in Wachs aufbewahrte Urkunde, als der des heiligen Ratold erkannt ward. Der zweite Tote unbekannter Abkunft, hatte keinen Ausweis bei sich. – Einige altdeutsche Gemälde und die Grabmäler des Ritters Wolf von Homburg und des Abts von Stein, Davids von Winkelheim, sind beachtenswert.

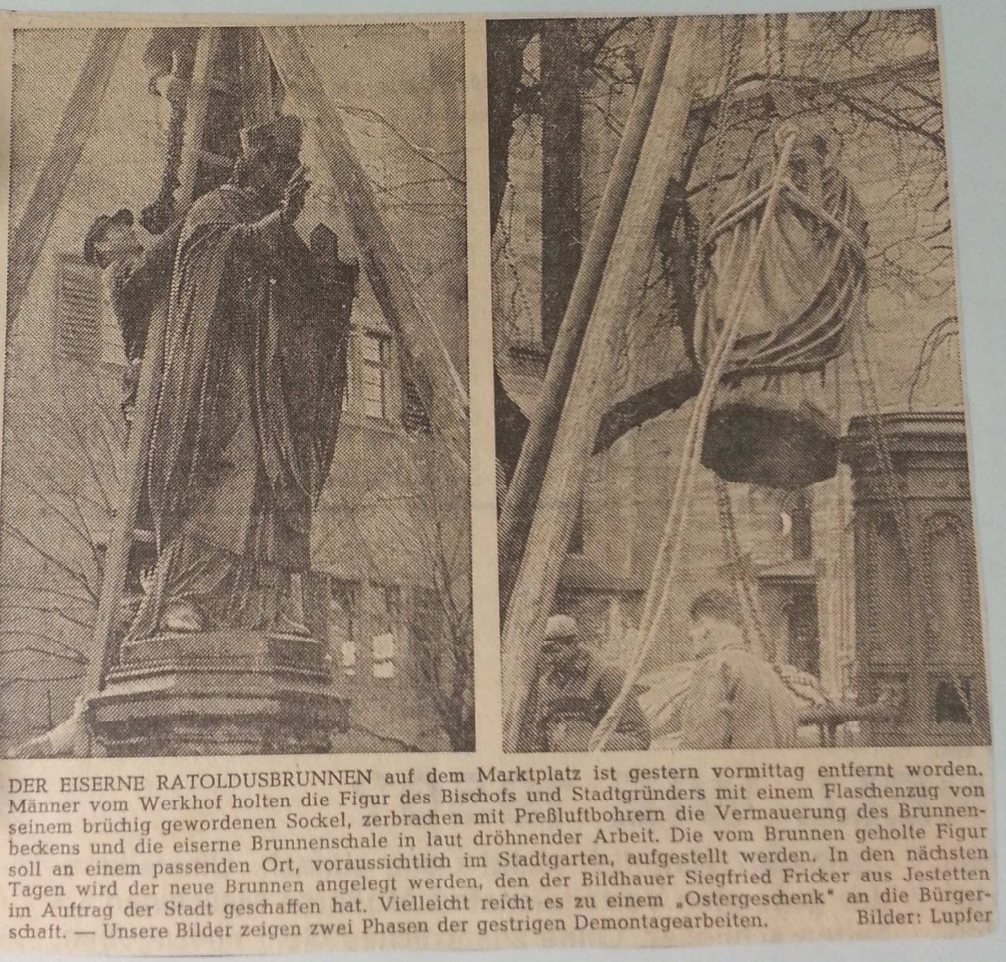

Auf dem Brunnen, der mit seinem frisch schwellenden Strahl eine wesentliche Zierde des Marktplatzes ausmacht, steht die Figur des Kirchengründers; einige Ritterschaft und Amtsgebäude in der Nähe geben eine vorteilhaften Begriff vom städtischen Wesen der mittelalterlichen Zeit. – Zugleich aber bilden sie einen auffallenden Gegensatz zu dem neuen Kauf- und Rathause, das in seinem steifen, schmucklosen Äußeren zu den unerbaulichsten Betrachtungen Veranlassung gibt. – Das Stadtarchiv soll, wie man mich versicherte, wenig Geschichtliches enthalten; die auf die Stadt bezüglichen Urkunden befänden sich in schweizerischen Archiven und aus späterer Zeit sei wenig mehr vorhanden.

*Eine Geschichte von Radolfzell verfaßte der verstorbene Amtmann Wallcher.

Wäre es aber nicht sehr wünschenswert, in jedem Städtlein oder größerem Dorfe historische Aufzeichnungen seine Chronik, zu führen? Die Mühe, auf jedem Rathause ein derartiges Buch zu unterhalten, wäre in der That gering. Der Chronist, etwa ein Schulmann von altem Schrot und Korn, ein patriotischer Ratsschreiber oder Gemeinderat, würde sich wohl überall finden, der mit uneigennützigen konservativen Sinne und historischer Treue, fern von persönlicher Eitelkeit, das Geschäft besorgte. – Solche Arbeiten gäben den Nachkommen manch’ willkommenen Aufschluss im Gemeindehaushalt, und Belehrung in vorkommenden ähnlichen Fällen; zugleich würde das Andenken des Guten und Würdigen der Vorzeit erhalten, und Anhänglichkeit an den eigenen Grund und Boden, mit der Liebe zum Vaterlande geweckt werden.

Von der Umgebung Zell’s kann mit Recht gesagt werden, dass sie einem fruchtreichen Garten gleiche. Wer einen Mittwochsmarkt in der Stadt besucht, wird alle Erzeugnisse einer bis zur Überfülle begünstigten Gegend beisammen finden. Umso mehr mag es auffallen, diese Bucht des See’s weniger als die übrigen Gewässer befahren und von keinem Dampfschiffe besucht zu sehen. Die kürzere direkte Landverbindung mit der Schweiz, welcher Zell und sein Amtsbezirk kommerziell verbunden sind, scheint den Verkehr zu Wasser einigermaßen entbehrlich zu machen.

In östlicher Richtung von der Stadt erstreckt sich schwertförmig eine Landzunge in den See. Sie heißt die Mettnau (Augiae Meta); in ihrem Umfange trägt sie Wein, und endet in ein niedriges, oft überschwemmtes Ried, wo die städtische Meierei steht.

Ich machte einen Spaziergang durch ihre höher gelegene Weinberge, wo man eine freie Rundschau genießt. – Über dem dunkelblauen Abendsee funkelte bereits der freundliche Hesperus. Die Gegend ringsumher war in Schweigen gesunken; nur eine Lerche, der lieblichen Mettnau entstiegen, schmetterte noch die letzten Strophen ihrer Jubelhymne. – Rückwärts streifte der Blick in’s grüne Hegau, wo in zarten Silhouetten die Schlossberge Hohentwiel, Krähen und Stoffeln standen. – Rechts der mächtige Schienerberg und die blinkenden Villen Thurgau’s – links an der niederen, waldbedeckten Hügelkette Makelfingen und Allensbach; und vor mir in blauer Flut – die Reichenau, und über dem dunklen violetten Wasserstreifen – Konstanz, wie dicht am Fuße der Alpen

Das breite Vorland, überragt von dem Schienerberg, zwischen dem Zellersee und dem Rhein, heißt die Höre (Bischofshöre). Der Name soll “dem Bischof gehörig” bedeuten, weil der Landteil seit uralten Zeiten den Bischöfen von Konstanz zinsbar und eigen war. Die Höre ist außerordentlich fruchtbar – “wenn der Bauer e Hörnle us em Sack verliert, so wachst es”. Sie gewährt dem Wanderer die angenehmsten Touren, obwohl sie wenig besucht wird von jenen Söhnen Albions, die mit ihrem Wegweiser in der Hand fragen: was muss man hier sehen? – oder von unseren modernen Germanen, denen allein nur Gambrinus den höchsten Genuss verschaffen kann. Desto besser aber wird es einem Solchen gefallen, der überall am rechten Platze ist, wo eine schöne Natur und ein unverdorbener, kräftiger Menschenschlag sich findet.

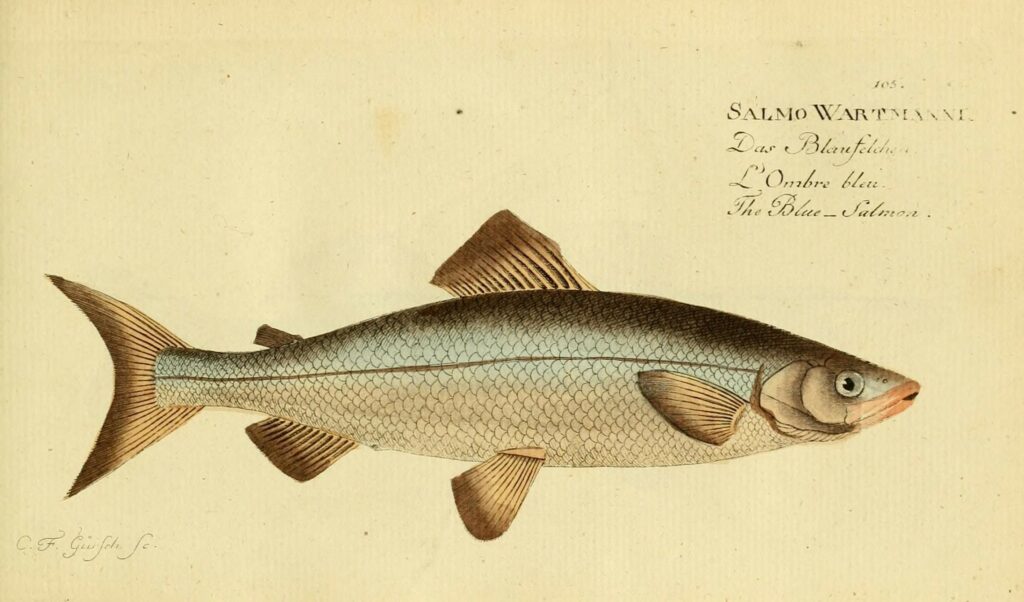

Von Zell führt der Weg um die flache Seebucht nach dem Dorfe Moos. Ein weiteres schilfiges Ried oder Moor, umschwärmt von zahllosen Möwen und anderen Wasservögeln, bildet ein der Fischerei vorzüglich günstiges Revier. Zudem mündet hier die Ach, welchem Flusse mit lebendigem, und im Frühlinge, wenn kaltes Alpenschneewasser den See füllt, wärmerem Wasser gerne die laichenden Fische zuziehen. Beinahe alle im Bodensee vorkommenden Fische werden hier gefangen: der Aal, die Treische, der Barsch, die Lachsforelle, der Äsch, die Muräne, der Fölchen, die Barbe, der Karpfen, der Hecht, der Brachsmen und viele mehr.

Der Untersee ist überhaupt fischreicher als der Obersee. – Ein alter Fischer, der am Ufer beschäftigt war, Garne zum Trocknen aufzuhängen, erzählte mir mancherlei von seinem Handwerk. Die Laichzeit des Bachsmen dauere in der Regel nicht länger als zwei Tage, und sonderbarerweise falle sie fast immer auf einen Feiertag oder Sonntag. Um diese Zeit werde dann der Fisch zu Tausenden gefangen. Zu Bischofszeiten habe sich einmal die Landgeistlichkeit wegen Entheiligung des Sabbaths durch die Fischer beschwerend an den bischöflichen Obervogt von Hundtbiß auf der Reichenau gewendet. Der alte Herr habe den Spruch gethan: weil die Fische bei ihrem Laichen keinen Feiertag beobachteten, so könne man den armen Fischern, welche sie fangen sollten, ebenfalls nichts gegen ihr Sonntagsgeschäft haben. Es gebe aber, sagt der Mann, von alters her, absolute Seefeiertage, wie zum Beispiel die doppelten Aposteltage. – Über die Schweizer Fischer beklagte er sich; sie machten, behauptete er, auf sehr zudringliche Weise von ihrem diesseitigen Fischrechte Gebrauch und schon dabei die Setzgarne ihrer Genossen nur wenig, während der Badenser Grund genug habe, auf der Schweizerseite sein Recht nicht geltend zu machen.

Bekanntlich treibt im Hegau der Popele von Hohenkrähen noch immer seinen neckischen Spuk. Auch der Fischer von Moos weiß von ihm zu erzählen. In dunklen Nächten hört er oft rufen: “Hol, hol!” und eilt an die Fahr, im Wahne, es wolle Jemand vom jenseitigen Ufer übersetzen, siehe da – das Schifflein ist los und die Ruder sind in’s Wasser geworfen. Wenn der Fischer bei Nachtzeit “setzt”, so patscht und badet es, als wären sie hundertweis im Garn; wenn er zur Stelle eilt – findet er die Garne zerrissen – und im Nachtwind verhallt ein schelmisches Gelächter. – Gleiches passiert den Jägern, die “beim Hellmond, wenn’s zunachtet” und in den Fallschirmen der Wasserjagd pflegen. – Jedesmal aber kommt auf solche Spukerei ein Unwetter.

Von diesem wunderlichen Burggeist hörte ich überhaupt allerlei erzählen. Der Wirt von Gayenhofen ritt früher einmal mit einem Kameraden nach Engen auf dem Bohnenmarkt. Sie machten schlechte Geschäfte und suchten ihren Verdruss in einigen Botellen Neuen zu ertränken. Als sie im Heim ritt, am “Krayen” vorbei kommen, ruft der Eine Spottweise hinauf: “Popele komm, komm!” Und gibt seiner Mähre lachend die Sporen; – aber siehe – es dauert nicht lang, so liegt er da im Graben – und der Kamerad, der absteigt, ihm aufzuhelfen, verliert ebenfalls das Gleichgewicht und stolpert über ihn hin. Um ihre Ohren schallt es wie Gelächter, und wenn die Gäule nicht so vernünftig gewesen und stehen geblieben wären, hätten sie den Weg bis heim zu Fuße machen müssen. – Ähnliches soll sich noch oft in dieser Gegend zugetragen – “absonderlich in guten Weinjahren”, würde der alte Custode im Konstanzer Conciliumsaale sagen.

Das Geröhricht um Moos ist, wie bereits erwähnt, auch für die Wasserjagd sehr günstig. Es kommen alle Gattungen Wildenten, Strandläufer, auch Wasserhühner vor und zuweilen verirrt sich ein Fischadler oder ein wilder Schwan hierher. Der beständigste Gast jedoch ist die aschgraue Möwe, die mit ihrem heiseren Geschrei die Altwasser und Moore so gierig und dreist umschwärmt, als wolle sie den Fischern alle Augenblicke ihren Fang streitig machen. – Das hier wachsende Ried- oder Schilfgras wird zu ökonomischen Zwecken benützt, der halbe Morgen einer solchen “Streuwiese” kostet nicht selten 300 fl. Ankauf.

Die Gegend von Moos, Weiler und Iznang heißt die Zwiebelhöre, weil in den Gemarkungen dieser Dörfer vorzugsweise Zwiebeln gepflanzt werden. In dem lockeren, sorgfältig erhöhten Boden, sieht man dieses Gewächs zelgenweise gebaut; es wird nach Schaffhausen verführt, wo alljährlich ein besonderer Zwiebelmarkt an St. Bartholomä abgehalten wird.

Nahe bei Weiler lag früher ein Edelsitz der Herren von Grüneberg, aus dem später ein armes Nonnenklösterlein erwuchs, von welchem aber keine Spur mehr sichtbar ist.

Der Abwechslung wegen zog ich, mit Umgehung der Uferdörflein Itznang und Gundolzen, von Moos über Weiler gen Gayenhofen. Der Weg führt durch ein wohlangebautes Tal und zuletzt über einen waldigen Gebirgskamm. Einem Blicke rückwärts zeigen sich im malerischer Verschiebung zum letzten Mal die Berge des Hegau’s. Die weite Wasserfläche verschwindet, statt ihrer brausenden Gewelle trifft Tannenrauschen unser Ohr, der Schlag der Finken und tief im grünen Forst das Geruuke der wilden Taube. – Doch, die wohltuende Abwechslung dauert nicht lange, bald endet der Wald, die Höhe ist erstiegen, und die Straße führt sachte abwärts. – Die Reichenau taucht wieder aus den Wellen empor und vor uns, zwischen paradiesischen Ufern, zieht der mächtige Vater Rhein.

Über dem Thurgau standen dunstige Wolken und Wetter, und tief im Horizont murmelte der Donner. – In Gayenhofen, wo ich einkehrte, sagte man mir, dass Hagelwetter in dieser Gemarkung keine Seltenheit sein; aber jedesmal bleibe Iznang verschont. Der Wirt erzählte von einem furchtbaren Schloßenwetter, wobei die Rehe gestreckten Laufes aus den oberen Wäldern dem See zu geeilt seien, um sich in dem Wasser zu bergen.

Gayenhofen hat ein altes noch bewohntes Schloss; dieses gehörte seit dem zwölften Jahrhundert zu dem Hochstift Konstanz, von dem es die Herren von Klingenberg, von Reischach, von Heudorf und andere zu Lehen trugen. In späteren Zeiten besaß es der Bischof unmittelbar. Alle Monate wurde hier von dem bischöflichen Amtmann von Bohlingen und Amtstag gehalten, und weil die Keller voll des besten Weines lagen, so soll der fleißige Mann jedes Mal illuminiert und von dannen gezogen sein. Auch mein launiger alter Wirt wusste von den Kellern zu erzählen, wenn der bischöfliche Kellermeister in Geschäften dahin kam, so war jedem, der bei ihm ein sprach, ein gemessener Trunk verabreicht. War aber der Kieferknecht allein in den Gewölben, so ging es mit einem Trunk selten ab. Der Wirt wurde als Bub auch einmal von dem gastfreundlichen Knecht traktiert. – Bei seiner Heimkunft warf es ihn den langen Weg zu Boden und die schwere Zunge lallte unverständliche Worte. Die Mutter, zum Tode erschrocken, rief dem Vater; dieser aber, der sogleich merkte, wo der Haas im Pfeffer liege, sagte: “Bist im Schloss gsi? – Jo – Ist de’ Kieferknecht d’obe? – , He jo” – “Für’ ihn uffi und leg’ ihn in’s Bett”, habe der Vater die jammernde Mutter lächelnd getröstet, “si Krankhet ist nit so geföhrli!”

Aufwärts im See, bei Hornstad, steht halb zerfallen ein kleineres Schloss. In seinem verwahrlosten holzgetäfelten Stuben wohnt ein armer Bauer. Die Besitzung gehörte früher den Herren von Kopenhagen, die durch üble Wirtschaft so herunterkamen, dass sie in der teuren Zeit der vorigen 70er Jahre, einen Vierling des besten Feldes um einen Laib Brot hergaben.

Horn, eine kleine Viertelstunde von da, bietet eine der freudigsten Aussichten am ganzen See. Die hochgelegene Kirche überschaut ein weites, herrliches Panorama. Wie ein schimmernder Garten liegt die Reichenau vor uns; über der Landzunge schimmert der Überlinger See und seine Felsenufer, herwärts die grauen Mauern von Zell, östlich die Kathedrale von Konstanz und der blaue Gürtel der Alpen, das grüne Schweizerland und seine im See sich spiegelnden Städtlein und Dörfer, Ermatingen, Berlingen und Steckborn. Es ist Sonntag früh, die Glocken erklingen ringsum aus den fliehenden Morgennebeln und stimmen deine Seele zum Gebet und zum Entzücken.

Obwohl abwärts Gayenhofen die Ufer sich verengen und das Wasser bereits merklich rinnt, so ist der Name See bis an die Brücke zu Stein noch immer der bezeichnende. – Oberhalb bei Ermatingen wird bedeutende Wasserjagd und Fischerei getrieben; unter Anderem kommt dort der den Biertrinkern bekannte Gangfisch vor, der zur Laichzeit in ungeheurer Anzahl gefangen wird.

Abwärts Gayenhofen liegt zuerst Hemmenhofen; es gehörte früher dem jenseitigen schweizerischen Kloster Feldbach und mit diesem zur Grafschaft Nellenburg. – Eine heiße Mittagssonne begleitet mich auf diesem Wege. Um so lieber folgte ich der Einladung des Müllers von Hemmenhofen, welcher von seinem Hause stehend, dem Fremden, der ihm um den Weg fragte, zurredete, einzutreten in sein Haus und eine kurze Mittagsruhe darin zu halten. Dem Zuspruch folgend, sass ich denn längerer Zeit gar behaglich in dem altväterlichen Stüblein, neben dem klappernden Mühlwerk, und ließ mir den säuerlichen Seewein und das kräftige Hausbrod, mit welchem mich der Hausherr regalierte, vortrefflich schmecken. – Eine solche alttestamentarische Gastfreundschaft findet sich eben nur noch auf dem Lande.

Eine kleine Strecke vom Dorfe erschauen wir das Schloss Marbach. Es gehörte seit Jahrhunderten den Herren von Ulm, von welchen es käuflich an einen französischen Malteser-Ritter von Grimaldi kam. – Frei auf einem felsigen Hügel an der Straße hatte es vor Kurzem noch Mauern und Umwallungen; der neue Besitzer ließ alles Abtragen, ebnen und dem alten Ritterhause einen nagelneuen weißen Anstrich geben. Dieser vor kurzem verstorbene Mann hatte überhaupt große Baulust, aber zwecklos wie ein Kind, das heute einreißt, was es gestern aufgebaut. “Es ist gut genug auf ein Jahr” lautete der Wahlspruch des reichen Herrn, dessen Liebhabereien übrigens den umwohnenden Handwerksleuten und Tagelöhnern trefflich zu statten kamen.

In der Pfarrkirche des hübschen, vom alten Obstbäumen beschatteten Dorfes Wangen hatten die Herren von Ulm in einer eigenen Kapelle ihr Begräbnis. In der Kirche, mit der Jahreszahl 1411, sieht man ein Grabmal aus Sandstein gehauen: eine lebensgroße liegende Figur in voller Rüstung, den Kopf auf die Hand gestützt und den Rosenkranz in der Hand. Es gibt dem “edlen und gestrengen Hans Caspar von Ulm zu Marbach und Wangen, der in Gott alt, katholisch gelebt und aus diesem Jammertal abgeschieden im Jahr 1610”.

Als ich am schwülen Nachmittag von Wangen weiter pilgerte, kam mir ein mühselig daherschreitender Alter entgegen, mit dem ich ein flüchtiges Gespräch anknüpfte. Er sei früher einer der wohlhabendsten Bauern der Gegend gewesen, erzählte er, habe aber den Unschick gemacht, Alles seinen Kindern zu geben, denen er jetzt (ein Akt aus König Lear) unwert und überlästig sei; hoffentlich werde es aber mit ihm bald “Feuerthalen” (dem Fegefeuer) zugehen. Der Tod könne ihn heute oder morgen dahin mähen. – Es waren in eurer Jugend wohl schönere Tage als jetzt? – warf ich hin. – Das will ich meinen, erwiderte er, das war ein anderes Leben – ein viel freieres. Jetzt darf, hol mich Gott – ja Keiner dem anderen mehr eine – Ohrfeige geben, ohne dass er vor Amt kommt. Zu meiner Zeit hat keinem Hahn darnach gekräht – und Tanz und Musik haben wir alle Sonntag und Feiertag gehabt! Sagte er ganz ernsthaft und humpelte kopfschüttelnd weiter, dem Dorfe zu.

Bevor ich sofort mein Tagesziel, Öningen, erreichte, hatte ich Gelegenheit, noch einen romantischen Rest alter Zeiten zu betrachten. – Die alte abenteuerliche Burg Kattenhorn, die, wie ein verrosteter Harnisch aus der Rüstungskammer des Mittelalters, wenig beachtet am flachen Ufer des See’s liegt. In ihren dunklen, holzgetäfelten Gemachen wohnte ein fürstenbergischer Dienstmann, der das schöne fürstliche Rebgut zu bauen und zu beaufsichtigen hat. Das Schloss (mit einigen Häusern) wird schon im Jahr 1155 urkundlich genannt. Die Herren von Landenberg waren seine früheren Besitzer. Eine kleine nebenan stehende Kapelle hat die Jahreszahl 1583. – Oberhalb am Berg erhebt sich ein kleines neueres Schlösslein, welches ein Herr Schultheiß baute, kurze Zeit bevor es an Fürstenberg kam.

Ein mehr in die Augen fallendes altertümliches Bauwerk finden wir hart am See, zwischen Hattenhorn und Öningen – das Schloss Oberstad. Der wohl erhaltene Turm mit zackigen Zinnen und gotischen Fenstern schaut wie ein Gewappnet über den See, den er als Wächter einst beherrschte. Wie Badian erzählt, wurde von hier aus den Schiffern manche Gewalttat zugefügt, weshalb die Schweizer im Jahr 1499 ihren Groll durch Zerstörung des Schlosses ausließen. Vordem besaßen es die Herren von Klingenberg, von welchen es in schnellem Wechsel von einer Hand in die andere kam. An den Mauern dieses Baues haftet die Erinnerung eines schnöden Mordes. Der vorletzte Besitzer war ein allgemein geachteter Herr von Lenz. Früherer Hauptmann im fürstenbergischen Diensten, verwaltete er von dem Schloss aus das benachbarte fürstliche Rebgut in Hattenhorn.

– Er hatte eine einzige Tochter, Walburga, die ihre Güte und Leutseligkeit wegen in der Umgebung allgemein beliebt war. – Im Hause bestand die alte Sitte, bei Tagesanbruch mit dem Turmglöcklein die Hora oder “Betzeit” zu läuten. Als eine Magd, der dies Geschäft oblag, einst um Mitternacht, beirrt durch die Helle des Vollmondes, das Glöcklein zog, eilten die benachbarten Öninger herbei, in der Meinung, es sei dem Hause etwas Übles zugestoßen und das Geläute ein Notruf. Das Fräulein äußerte hierbei, wenn je ein solcher Fall eintreten solle, so werde sie nicht säumen, den bereitwilligen Nachbarn ein Zeichen mit dem Glöcklein zu geben. – Das arme Kind wusste nicht, wie nahe ihr ein solcher Fall bevorstand. – Es war an einem Sonntag, den 16. Dezember des Jahres 1829. Der Vater hatte sich mit den Spätgottesdienst nach Öningen begeben, die Tochter war allein in dem ringsum abgeschlossenen Hause zurückgeblieben. – Zwei Tiger in Menschengestalt mußten aber vorher sich in dem Bau eingeschlichen haben, die jetzt hervorbrachen und das Fräulein, ehe sie noch den Turm und den Glockenstrang erreichen konnte, überfielen. Es scheint, dass die Mörder sie nötigen wollten, ihnen Geld und Kostbarkeiten zu entdecken, und als sie nicht zu ihrem Zwecke gelangten, das Fräulein von ihnen tödlich verletzt zu Boden geschlagen wurde. – Nach einer Weile aus tiefer Ohnmacht erwachend, schleppte sie sich taumelnd in die Wohnstube, wo die Banditen eben im Begriff sind, eine Kommode zu leeren und nun ihr Opfer vollends mit schweren Hammerschlägen töteten. – Indem schellte es am verschlossenen Hoftor – sie eilten hinab und treffen einen Handwerksmann, der in Geschäften zu dem Schlossherrn will. Es entspinnt sich ein verzweiflungsvoller Kampf, in welchem der Einzelne unterliegt. – Von der Schweizerseite, von Mammern aus, sah man zwei Männer querfeldein der waldigen Anhöhe zurennen. – Dem Vater aber ward, als er aus der Kirche zurückkam, der schreckliche Anblick des erbrochenen Hauses und zweier Leichen. – Niemals wurden die Täter entdeckt. Zwei übel berüchtigte Menschen, auf welchen der Hauptverdacht lastete, endeten, des langen Verhörs entlassen, später unter auffallenden Umständen. Der tiefgebeugte Vater aber wollte das Haus nicht mehr bewohnen, weshalb er die ganze Besitzung verkaufte. Jetzt ist sie Eigentum eines schweizerischen Fabrikherrn.

Doch wenden wir den Blick ab von einem unerfreulichen Gegenstande, der uns die Menschennatur auf dem schwärzesten Grunde zeigt. – Die Landschaft umher ruht so mild verklärt im goldenen Abendlichte, als wohnte keine Leidenschaft, nichts als Eintracht und Friede in ihr. Der Klosterbau erhebt sich imponierend über den Dächern des großen Dorfes, und Du glaubst eher eine Stadt als ein Dorf vor dir zu haben.

Von dem alten Augustinerstift Öningen berichtet uns die Geschichte, dass es ein gleiches Schicksal hatte wie das Kloster Reichenau; im Jahr 1534 wurde die Probstei zu den Tafelgeldern des Bischofs von Konstanz gezogen, der sich von da an “Statthalter von Oeningen” nannte, und das Stift durch Priore, und später durch Dekane verwalten ließ, während die Mönche vom Hochstifte ihren Unterhalt bezogen. – Die Klostergründung fällt ins Jahr 965. Cuno, ein Sprössling der Grafen von Oeningen, die hier in dem Hauptorte der uralten Grafschaft gleichen Namens gewohnt haben, vergab seine Güter und sein Schloss der Kirche, zur Errichtung einer Augustiner-Probstei. Noch jetzt heißt ein mittelalterlicher Teil des Klosters das “Stammhaus”. Die nebenstehende Totenkapelle mit der Mönchsgruft soll die erste Kirche gewesen sein; eine Brüderschaft, “die Todtenbrüder“, hält noch alljährlich darin ihren Gottesdienst. –

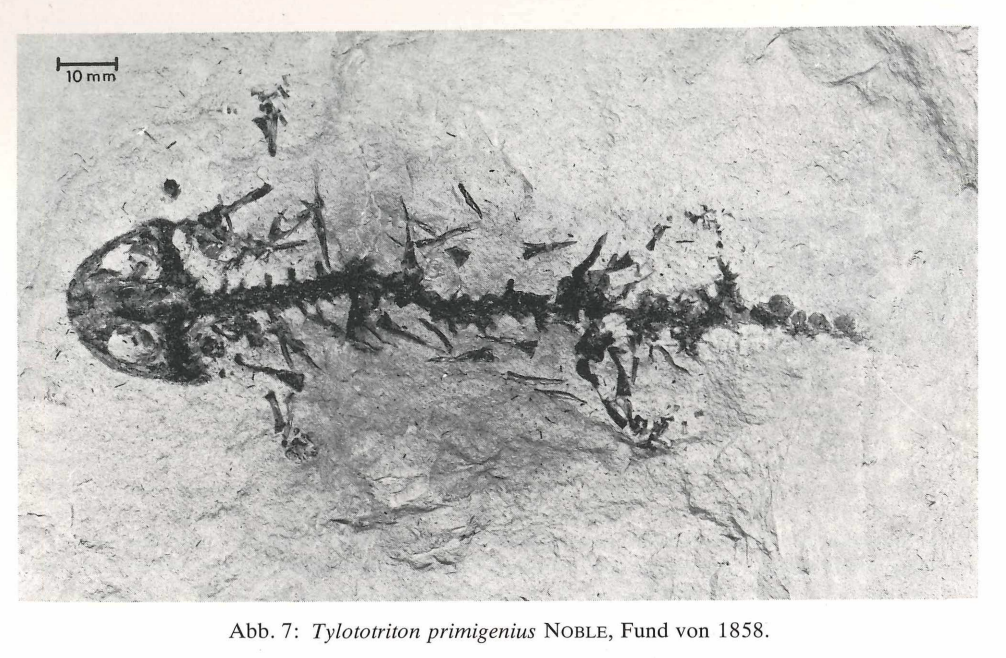

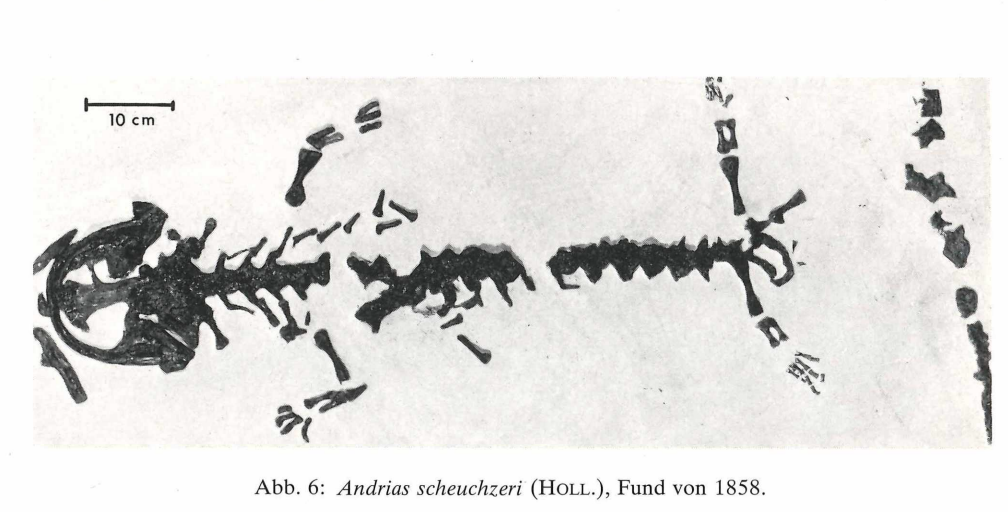

Die Grafen von Öningen waren den berühmten Geschlechtern Habsburg und Zähringen nahe verwandt. – Das Dorf wird bereits in der zweiten Hälfte des achte Jahrhunderts als reich begüterter Meierhof genannt. Nahe dabei ist der berühmte Oeninger Steinbruch (Stinkkalk), in welchem zahlreiche Versteinerungen urweltlichen Getiers zu finden sind.

In dem nahen Stiegen, dem letzten badischen Orte, hatte ich übernachtet und machte des anderen Tages eine Tour nach Schienen. – In Oeningen, durch welches der Weg führt, prangten die Brunnen im Schmuck grüner bebänderter Tännlein – ein Werk der Schönen des Dorfes, die hiermit dem ersten Maitag ihre Huldigung dargebracht. – Schienen liegt im Schoße des Berges gleichen Namens, 2006 badische Fuß über dem Meere. Die Abgeschiedenheit des Ortes passt trefflich zu der Sage, welche Schienen, in den ersten christlichen Jahrhunderten, zu einer Zufluchtstätte für verfolgte Christen macht. Das uralte Michelskirchlein (in neuester Zeit eine Privatwohnung), soll an jenen Zeiten herrühren; es war vor Allem von einem großen “Todtengarten” umgeben.

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche zu unserer lieben Frauen soll, zugleich mit einem Kloster, unter Karl dem Großen von Otto, einem Grafen im Hegau und der Bertholdsbaar, gebaut und gestiftet worden sein. Das Stift, ein Benediktinerkloster, kam in der Folge so herab, dass es in einen Chorherrenstift verwandelt und endlich im Jahr 1452 der Abtei Reichenau, und mit dieser dem Bistum Konstanz zufiel. -Der Pfarrhof und die ehemalige Chorherrenwohnung. Die Pfarrkirche trägt am Portal die Jahreszahl 1559. In ihren Grundverhältnissen hat sie noch etwas von der Karolingerzeit, obwohl der Bau teilweise neuer ist, als selbst die ebengenannte Jahreszahl.

Ein Gemälde mit einer Inschrift erzählt die Sage von ihrer Erbauung: Als die Kirch, heißt es, öd und alt zu Boden fallen wollt, und man eine neue baute, ließ sich eine weiße Frau, liebreich mit Worten, sehen und ermunterte die Arbeiter zum Fleiße; es war Maria, wird geglaubt. – Von dem Wallfahrtsbild unserer lieben Frauen wird gesagt: Weil die Kirche öd, wildverwüstet und verderbt, ward das Bildniß (Marien’s) von dannen auf Sankt Michelsberg getragen, und von keiner Menschenhand, wie die Alten sagen, angerührt, wieder allhie gefunden.

Links am Chor bewahrt ein Grabstein mit einem unbehülflich gemeißelten Bildnis das Andenken des ehrbaren Hölzlin von Martendorf (gestorben 1598), “der 17 Jahr bei Hans Christoph von Schienen ehrlich gedient und demselben drei Töchter aus der Taufe gehoben.”

Nördlich von Schienen, auf einem Vorsprung des Berges, liegt die Schrozburg, mit einem fürstenbergischen Kameralhof. Die Sage schreibt die Erbauung der Veste einem alemannischen Adelichen zu, während die antiken Fundstücke* auf ein Römerkastell deuten.

*Bestehend in mehreren römischen Silbermünzen, die in der fürstlich fürstenbergischen Altertumsammlung im Schlosse zu Hüfingen aufbewahrt sind.

Ihre Zerstörung fällt ins Jahr 1441, in die Zeit, wo die aufblühenden Städte in steter Fehde lagen mit der Ritterschaft, von welcher bereits mancher Sprosse die Tugend der Väter verloren hatte. Auf Schrozsburg saßen die Ritter von Schienen. Einer aus diesem Geschlechte, Werner mit Namen, der in Mitte des 15. Jahrhunderts die luftige Feste bewohnte, trieb in der Gegend um den See unedle Wegelagerei. Einmal fing er auf dem Staderberge bei Konstanz einen Krämer von München, den herbeikommende Konstanzer mit Mühe aus seinen Händen befreiten. Allein der Streitritter hatte ihn bereits geplündert und seine Barschaft in fürsorglichen Besitz genommen; die Münchner, denen man deshalb schrieb, antworteten, dass weder ihre Herrschaft noch sie mit dem gedachten von Sienenen jemals Ungunst gehabt hätten.

Gleichzeitig lagen sich die verbündeten schwäbischen Städte und ein Teil des Adels im Hegau und am Rhein in den Haaren; und es ging bei diesen Feindseligkeiten wie heut zu Tage zwischen den Russen und Westmächten, man nahm und verdarb sich gegenseitig zugehöriges Gut, wobei dann mancher Unschuldige in Schaden kam. So machte unter anderem der Adel bei Stiegen einen Fang an Genfergut, welches zu Schiff von Konstanz nach Stein verbracht werden sollte. –

Es waren dabei Heinrich von Lupfen, Hans von Rechberg und zwei von Landenberg; diese ließen die Beute, 20.000 fl. an Wert, auf Wägen nach der Burg Höwen führen. Ein größerer Teil, auf 10.000 fl. geschätzt, blieb aber in Stein, unter der Obhut des Ritters von Klingenberg, der einen “michel Theil” davon den Konstanzern, die nicht in das Städtebündnis gehörten und ihr Eigentum zurückforderten, auslieferte. Ebenso wandte sich der Rat von Konstanz auch nach Höwen, und ließ den Rittern sagen, dass unter dem genommenen Gut Vieles von Konstanzer Bürgern sich befinde. Die Adeligen antworteten, was die von Konstanz bei ihrem Eid als eigen ansprechen könnten, solle ohne Schaden gütlich ausgeliefert werden. – Die verbündeten Städte aber wollten einen Zug vor die Burg Höwen tun, kamen aber zu keinem Entschlusse.

Unterdessen betrieb der von Schienen sein Wegelagerergeschäft so schwunghaft, dass Niemand getrost und fröhlich von Konstanz nach Stein und Schaffhausen reisen konnte, weil der Ritter und seine Gesellen zu Wasser und zu Land viel Ungemach verübten und alle vorbeifahrenden Schiffe anriefen und zu Landen nötigten. Eines Tages ritt Werner mit acht Pferden von seiner Schrozsburg aus über den Rhein in den Bonderbach unter Freudenfels. Über den Trupp kamen etliche Gesellen von Konstanz und nahmen ihnen drei Pferde und einen armen Knecht gefangen. – Als aber die verbündeten Städte Ulm, Biberach, Memmingen, Kempten, Ravensburg, Buchhorn, Lindau, Überlingen, Rottweil x. endlich Ernst machten, sich rüsteten und von Konstanz verlangten, dass die Stadt dem Bündnisse beitreten solle, lehnte der Rat das Ansinnen ab, unter dem Vorwande, dass es eine Schmach wäre, wenn Konstanzer Bürger unter dem Hauptmann der Überlinger in’s Feld ziehen würden; auch hätten die Städte Alles verabredet und festgesetzt, ohne Vorwissen und Beiziehung der Konstanzer, sie könnten deshalb ehrenhalber nicht mitziehen; was man den Nachbarn aber sonst zu lieb tun könne, wolle man tun.

Am Allerheiligenabend zogen die Städtischen von Überlingen aus nach dem Hegau. Bald darauf schwuren auch die von Radolfzell zu ihnen, die es früher mit der Ritterschaft gehalten hatten. Man zog vor ein Haus, die Wasserburg geheißen, und gewann auch denen von Rechberg eines ab. Hernach ging’s vor die Schozburg, die Wohnung der Herren von Schienen. Die Burg war fest und wohl versehen mit Wein, Fleisch und anderem. Die Belagerer fingen an, das Holz um den Berg zu fällen, um damit alle Ausgänge ringsherum zu verlegen, dass Keiner entrinne. Als die Belagerten dieses merkten, steckten sie die Burg in Brand und flüchteten. Die Feinde aber löschten das Feuer und machten große Beute. – Nachher brannten sie die Burg nieder und zerstörten sie von Grund aus. Überdies verbrannten sie das Dorf Schienen, einen Torkel und ein dem von Schienen gehöriges Haus, verdarben die Reben und nahmen alles weg, was sie erwischen konnten. Nach diesem verbrannten sie Horn und was denen von Rechberg gehörte, zogen gegen Hilzingen, wovon auch ein Teil diesem Ritter gehörte und zerbrachen daselbst den Turm. Dann wandten sie sich gegen das Städtlein Stein, wo sie an den Hans von Klingenberg wollten; die Steiner widersetzten sich aber, und der Junker Albrecht von Klingenberg zu den Städtern und sagte, Stein wäre sein und die Sache der Adelichen ginge ihn nichts an. Auf dieses ließ man ab und zog in’s Hegau, verbrannte den Anteil des Hans von Rechberg an der Burg Stauffen und gewann die Wasserburg, die dem Vitus von Ast gehörte. Vor Engen wurde nichts unternommen, weil Graf Sigismund den Sturm zu beschwichtigen wusste, dafür wurde aber das Eigentum des Grafen von Lupfen verwüstet. – Da es schon zu kalt war, um Höwen zu belagern, wandte sich der Siegeszug (am 16. November) wiederum heimwärts. – Nachdem die Feindseligkeiten noch längere Zeit fortgedauert und manches arme Dörflein im Hegau mit Feuer und Schwert heimgesucht worden, kam endlich, auf Befehl des Kaisers Friderich, ein Friede zu Stande, der im Jahr 1445 zu Konstanz besiegelt wurde. Jeder Theil mußte den ihm zugegangen Schaden erleiden, ohne Ersatzansprüche. Dergleichen Putsche waren im Mittelalter an der Tagesordnung.

Von der Schozburg ist nur weniges Mauerwerk, umfangen vom Graben, übrig. Die Aussicht, die man hier hat, ist groß und herrlich; wie von einer Königsloge aus betrachten wir ein weites Amphitheater – links das ganze Hegau, rechts den Untersee, Reichenau und Konstanz, den glänzenden Obersee und in blaulicher Ferne das Vorarlberg. – Wie zum Finale drängt sich die weite, von uns durchwanderte Landschaft noch einmal auf die Bühne – ruhendes Gewässer, freundliche Städtlein, Dörfer halbverdeckt im Grünen, auf den Zacken alter Felsen gebrochenes Gemäuer, aus grünem Wiesenplan der Blitz der Bäche, weitgedehnte Wälder, wogende Saatfelder und Gebirge, ruhend in Duft und Wolken.

Die Sonne war bereits hinunter, als ich über die Landesgrenze zum Städtlein Stein zuwanderte. Noch einmal öffnet sich auf luftiger Höhe die Aussicht; über Land und See lagen schon die Schatten der Nacht, aber die ewigen Alpen, schweigend und groß, standen noch glühend wie Abendrot am fernen Horizont.

In dem alterthümlichen Schweizerstädtlein Stein machte ich Rasttag. Es war mir vorzüglich darum zu thun, den schönen Amtssaal im ehemaligen Kloster zu sehen. Aber da der Stadtschreiber zufällig abwesend war, so wollte Niemand über die Schlüssel gebieten, und ich mußte auf den Genuss verzichten. Nach dem Urteile Verständiger sind die Wandgemälde des Klostersaales dem Besten mittelalterlicher Kunst beizuzählen. Sie entstanden unter Abt David von Winkelsheim, der während der Reformation nach Radolfzell flüchtete, und, wie bereits erwähnt, in der dortigen Pfarrkirche begraben liegt.

Als Ersatz für den vorenthaltenen Kunstgenuss betrachtete ich das hübsche Städtlein, seine wohlerhaltenen mittelalterlichen Häuser, ihre Wandgemälde und zierlichen Erker, und hoch über Allem – die ritterliche Burg Hohenklingen.

Ich hatte einen Platz auf dem Eilwagen genommen und war über die Rheinbrücke gegangen, an der Straße nach Schaffhausen den Wagen zu erwarten. – Eine Zigeunerfamilie lagerte nicht weit von meinem Wachposten im Grünen. Einige ihrer braunen Weiber kamen zu dem Reisenden herüber, ein müßiges Gespräch anzuknüpfen. – Sie fragten nach Heimat und Vaterland. – ich hatte keinen Grund, die Frage ausweichend zu beantworten. Sie spendeten dem Lande große Lobsprüche und rühmten seine Gastfreundschaft gegenüber der Schweiz. – Ich fragte, wohin ihre Reise gehe? – Wir wissen es selbst nicht! lautete die Antwort, wir sind überall am rechten Ort, wo sich gute, hilfreiche Menschen finden.

Indem rollte der Wagen heran und hielt, der Passagier stiegen ein, und fort gieng’s es in rascher Fahrt den Ufern des grünen Rheins entlang nach Schaffhausen und weiter.

Ende

Radolfzell (Wikimedia)

Radolfzell, Thor

Abbildung aus: Franz Xaver Kraus: Die Kunstdenkmäler des Grossherzogthums Baden. Band 1: Die Kunstdenkmäler des Kreises Konstanz. Freiburg i. Br. 1887 (Wikimedia)

Die Geschichte über den Ratoldsbrunnen ist im Südkurier aufgearbeitet:

Der Poppele vom Hohentwiel

Über den Poppele kennt wohl auch noch heute jeder eine Geschichte. Falls sich jemand, aus Sicht des frühen 20. Jahrhunderts, dafür interessiert, dem sei zu der Abenteuerliche Reise des kleinen Schmiedledick von Elisabeth Walter geraten.

Felchen

Es sind mehrere Quellen zum Gangfisch vorhanden und sie gehen bis ins Mittelalter zurück. Aus den Quellen lässt sich deuten, dass der Gangfisch ein sehr wichtiges Produkt für den Bodenseeraum war. Offensichtlich war der Fischfang nicht nur auf Ermatingen konzentriert. Gottlieben und Konstanz werden als weitere Fangorte genannt. Seine Wichtigkeit hatte der Gangfisch auch als Handelsprodukt, sei es als Zehntenabgabe oder als Exportprodukt. Fangzeit und –methoden sowie Zubereitungsweisen werden ebenfalls in den Quellen beschrieben.

Wird der Legende des Konstanzer Bischofs Gebhard aus dem 10. Jahrhundert Glaube geschenkt, ist der Fisch schon seit dieser Zeit bekannt. Eine weitere gefundene Erwähnung datiert aus dem 13. Jahrhundert. Damals kommt der Name Gangfisch – dazumals “ganchvisch”, “gangvissche” oder “gantvisch” – in alten Fischereiordnungen vor. Die älteste Erwähnung von der Ankunft der Fische im Laichgebiet ist im 1337 vollendeten “Schachzabelbuch” des Schweizer Benediktinermönchs Konrad von Ammenhausen zu finden. Sie war am 11. November, dem St. Martinstag, und dauerte zwölf Tage. Der Gangfisch war eng mit den Klöstern in der Umgebung verbunden. Zum einem im Rahmen der Klosterfischerei, das heisst zur Versorgung der Klöster selbst, zum anderen vergaben sie auch Fischrechte zur Lehe, deren Zins jährlich in Naturalien, in einer festgelegten Menge an Fischen, zu bezahlen war. Fischereirechte im Untersee vergaben das Kloster von Reichenau und der Bischof von Konstanz. Der Ermatinger Dorfchronist Thomas Vaterlaus berichtet von einer Quelle aus dem 14. Jahrhundert, wonach die Ermatinger “getertem Gantvisch”, also geräucherten Gangfisch, dem Kloster Reichenau als Teil ihres Zehnten abliefern mussten. Aus dieser Quelle geht hervor, dass der Gangfisch bereits damals geräuchert wurde. Auch in der Ortsgeschichte von Gottlieben, einem Nachbardorf von Ermatingen, ist notiert, dass die Bewohner dem Bischof Gangfische als Zinsen ablieferten. 13 000 Stück sollen es im Jahr 1521 gewesen sein. Der Bischof aus Konstanz erlaubte den Gottliebern keinen Grundbesitz, so dass sie sich ausschliesslich der Fischerei widmeten. Dies erklärt die bis heute sehr kleine Fläche des Ortes.

Der Gangfisch hat mindestens zwei Blütezeiten durchgemacht. Von der einen berichtet der Konstanzer Historiker Gregor Mangolt aus dem 16. Jahrhundert. Er beschrieb einen Rekordfang: “Im Jahr 1534 fiengents im Manet December […] ob 46’000 gangfisch…” Der Gangfisch soll so begehrt gewesen sein, dass 1533 “etlich geterdt Gangfisch” sogar nach Zürich – zu Heinrich Bullinger – geliefert wurden, wie Mangolt berichtet. Eine zweite Blütezeit soll um die Zeit des 2. Weltkriegs gewesen sein. Damals gab es so viele Gangfische, dass man die Idee hatte, einen Wettbewerb mit ebendiesen Fischen als Preis einzuführen. Im Jahr 1937 wurde das so genannte Gangfischschiessen erstmals durchgeführt und findet bis heute jedes Jahr am zweiten Wochenende im Dezember statt. Geschossen wird natürlich nicht auf die Fische, sondern, wie es sich bei einem Preisschiessen gehört, auf Zielscheiben. Anschliessend wird an diesem Tag der Gangfisch in den Ermatinger Restaurants angeboten. Der Brauch ist ein wichtiges und bekanntes Fest, an dem mittlerweile Schützen auch ausserhalb der Region teilnehmen.

Auch über die spezielle Fangmethode wird berichtet. Immer wieder ist von der Gangfischsegi, dem grössten Fanggerät der Schweiz, die Rede. Sie soll bereits im 14. Jahrhundert erwähnt worden sein. Segi bezeichnet sowohl das Boot, einen schweren, schwarzen, flachbödigen bis 15 Meter langen Kahn, als auch das Garn. Ebenso wird mit Segi die Mannschaft bezeichnet. Eine Statutenrevision der Ermatinger Gilde der Gangfischer vom Jahr 1876 legt dar, dass die Mannschaft 18 Mitglieder umfasst. Die Mitgliedschaft war sehr begehrt. Entsprechend streng waren die Auflagen. Lediglich Ermatinger Bürger durften es sein; schied ein Mitglied aus erhielt sein ältester Sohn das erste Anrecht auf Mitgliedschaft, die dazumals stolze CHF 150.- kostete. Wenn es wieder Zeit für den Gangfischfang war, brachte jeder Fischer sein eigenes Zuggarn. Diese wurden anschliessend nach einem genauen Plan zu einem grossen Fischfanggarn zusammengesetzt. Der Fischfang mit der Gangfischsegi war bis nach dem 2. Weltkrieg viel im Einsatz, seit 1958 respektive 1967 – je nach Quelle – ist es jedoch vorbei. Als 1968 ein Fischer erkrankte und sich kein Ersatz finden liess, um die nötigen 18 Mann für die Gangfischsegi zusammenzubringen, wurde erstmals darauf verzichtet. Jedes Jahr hoffte man, dass sich wieder genügend Fischer finden liessen – jedoch vergeblich. Heute ist die Gangfischsegi im Seemuseum in Kreuzlingen oder am Ermatinger Groppenumzug, einer speziellen Form der Fastnacht, zu sehen. Die wenigen heute aktiven Fischer verwenden einen neuen Bootstyp.

https://www.patrimoineculinaire.ch/Produkt/Gangfisch/302

Öhningen

Das Stift Öhningen liegt auf einer Anhöhe oberhalb des Untersees in der Nähe zum Rheinübergang bei Stein und wurde möglicherweise an der Stelle eines älteren Adelssitzes gegründet. Die Urkunde, in der Kaiser Otto I. (936-973) im Jahr 965 die Stiftung Öhningens und den zugehörigen Besitz bestätigte, ist wahrscheinlich in allen Teilen eine Fälschung des letzten Drittels des 12. Jahrhunderts. Nach diesem unechten Gründungsprivileg hatte Kuno von Öhningen mit Zustimmung seiner Frau Richlind und seiner vier Söhne das Stift kurz zuvor gegründet. Bereits die Gestalt des vermeintlichen Stifters hat für eine noch andauernde Forschungskontroverse gesorgt. Einigkeit besteht lediglich darin, dass Kuno als ein Mitglied des konradinischen Familienverbands anzusehen ist und dass er eine enge Beziehung zum Rheinauer Stifterverband besaß. Die Forschung tendiert des Weiteren dazu, Kuno mit dem von Otto II. (973-983) eingesetzten Herzog Konrad von Schwaben (982-997) gleichzusetzen sowie Richlind als Enkelin Ottos I. genealogisch einzuordnen. Die Vermutung, Kuno habe in Öhningen eine geistliche Institution gestiftet, ist in gleicher Weise spekulativ wie alle anderen Hypothesen, die einen späteren Gründungszeitpunkt favorisieren. Nicht zu klären ist ebenfalls die Frage nach dem Status Öhningens, das erstmals 1155 als Propstei und 1166 als Augustiner-Chorherrenstift sicher fassbar ist: Entweder bestand bereits eine ältere Gemeinschaft von Geistlichen, die erst später die Augustinerregel übernahm, möglicherweise als Benediktinerkloster oder als nicht reguliertes Kollegiatstift, oder Öhningen wurde als Augustiner-Chorherrenstift eingerichtet, vielleicht während der großen Gründungswelle solcher Institutionen im Bistum Konstanz im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert. Im Jahr 1155 bestätigte Kaiser Friedrich I. (1152-1190) dem Konstanzer Bischof Hermann von Arbon (1138-1165) den Besitz der “prepositura Oningen”. Nach dem Tod Hermanns konnte der Kaiser seine Besitzbestätigung von 1155 rückgängig machen und so eigene Familieninteressen wahren. Doch kurz nach dem Tod Friedrichs erhielten die Bischöfe das Augustiner-Chorherrenstift wieder zurück, denn am 1191 übertrugen Heinrich VI. (1190-1197) und seine Brüder Bischof Diethelm von Krenkingen (1189-1206) die Vogtei des Orts unter Einschluss des Stifts. Trotz eines Privilegs Papst Alexanders IV. (1254-1261) aus dem Jahr 1256, in dem dieser das Stift Öhningen und dessen Güter in seinen Schutz nahm, blieb die Vogtei seit dem ausgehenden 12. Jh. unangefochten beim Konstanzer Bischof. Die Vogteirechte übten u. a. in Gaienhofen ansässige Untervögte aus, die den Besitz des Stifts verwalteten, der sich vor allem im Hegau und Klettgau, aber auch im Thurgau sowie im südlichen Schwarzwald befand. Ein Propst ist namentlich erstmals 1160 fassbar, er versah die inneren Angelegenheiten des Stifts und lenkte den meist etwa sechs Chorherren umfassenden Konvent. Besonders im beginnenden 15. Jh., als die Gemeinde Öhningen nach Unabhängigkeit von Bischof und Stift strebte, sind häufig Konflikte um Rechte und Zuständigkeiten belegt. Weitere Spannungen entstanden zwischen dem Augustiner-Chorherrenstift und der Stadt Stein am Rhein oder dem dortigen Kloster. Im Schwabenkrieg 1499 blieb Öhningen weitgehend verschont, im Bauernkrieg 1524/25 vertrieben Öhninger Bauern den Propst, selbst einige Chorherren sollen sich den Aufständischen angeschlossen haben. Mit dem Beginn des 16. Jh. erreichte der wirtschaftliche Niedergang auch im Augustiner-Chorherrenstift Öhningen seinen Höhepunkt, meist konnten nur noch drei Kleriker mit Pfründen versorgt werden. Die Bischöfe warfen den Chorherren sittliches Fehlverhalten vor, in erster Linie dürften die Ordinarien mit diesen Anschuldigungen aber versucht haben, das Stift stärker unter ihre Kontrolle zu bekommen. Zudem bot der Kaiser dem Bischof an, die Inkorporation des Stifts Öhningen zu unterstützen, um die Finanzen des Hochstifts zu verbessern. Unter Johann von Lupfen (1532-1537) wurde der Plan ausgeführt, die Inkorporation erlangte 1534 die Zustimmung Papst Pauls III., 1536 die Billigung König Ferdinands I. Nun fungierte der amtierende Konstanzer Bischof als Propst, der einen Dekan oder einen Prior einsetzte, der für die geistlichen Aufgaben vor Ort zuständig war; das Einverständnis des Konvents zu diesen Personalentscheidungen musste nicht eingeholt werden. In Öhningen residierte ab dem 17. Jh. ein bischöflicher Obervogt, der die weltlichen Belange des Stifts bestimmte. Die Inkorporation brachte eine vorübergehende Verbesserung der wirtschaftlichen Situation auch des Stifts, nun sind meist sechs Chorherren als Pfründner belegt. Allerdings war ihre von Konstanz aus gewährte finanzielle Versorgung oft knapp bemessen und wurde in manchen Fällen verspätet ausgezahlt. Bemühungen, besonders unter Dekan Karl Loder (+1760), die Inkorporation aufzuheben, blieben erfolglos. Im 30-jährigen Krieg kam es wiederholt zu Plünderungen des Stifts, doch die Bischöfe sorgten für die Wiederherstellung des Besitzstands. Das Augustiner-Chorherrenstift kam 1803 an Baden; im selben Jahr wurde seine Auflösung eingeleitet, die zwei Jahre später mit der Einrichtung der Pfarrei Öhningen abgeschlossen war. An der Öhninger Kirche gab es mehrere bruderschaftliche Zusammenschlüsse, die vor allem im 17. Jh. gegründet wurden. Der geistig wirkungsmächtigste Kanoniker war Dominikus Wenz (+1755), der einen Kommentar zur Augustinusregel (1718), eine Vorbereitungsschrift für die Erstkommunion (1724) und eine Sammlung von Sinnsprüchen (1726) zum Druck brachte. Sein Hauptwerk ist das 1757 und 1793 erschienene “Exempel-Buch”, das für die Erzählliteratur des 18. und 19. Jh. wichtige Anstöße gab. Dekan Karl Loder (+1760) verfasste neben einer biblischen Historie handschriftliche Aufzeichnungen zur Stiftsgeschichte. Im Westen des Stiftsareals stehen die Kirche, die Dreiflügelanlage des Konvents und das in der Mitte des 17. Jh. errichtete Amtshaus des Obervogts, im Osten der Wirtschaftshof. Die Baugeschichte lässt sich erst für die Zeit um 1500 sicher rekonstruieren: Auf Anordnung von Propst Nikolaus Christiner (1482-1513/16) wurden die Konventsbauten neu errichtet, einige Teile dieses Bauensembles sind in den heute erhaltenen, von Umbauten und Erweiterungen des 17. und 18. Jh. geprägten Gebäuden noch verbaut. Der weitgehende Neubau der Kirche wurde in Auftrag von Bischof Jakob Fugger (1604-1626) etwa 1610 begonnen und 1620 abgeschlossen. Unter Bischof Franz Johann Vogt von Altensumerau und Prasberg (1645-1689) wurden Schäden an Kirche und Konventsbauten behoben, 1681 konnte der neue Hochaltar geweiht werden. Auf Bischof Kasimir Anton von Sickingen (1743-1750) geht die barocke Umgestaltung des Konventsaals zurück. Den Innenraum der Saalkirche, deren Äußeres weitgehend Züge der Spätrenaissance trägt, ließen die Konstanzer Ordinarien barock ausgestalten. Der mittelalterliche Kirchenschatz und der vorbarocke Kirchenschmuck sind verloren, aus der heute vorhandenen Ausstattung ragen der Hochaltar und die Plastik Christus am Kreuz von Josef Anton Feuchtmayer hervor. Das Chorgestühl mit 30 Sitzen ist barock. Aus dem Besitz des Stifts stammen außerdem zwei Wappenscheiben aus dem Jahr 1520 (heute Zürich, Schweizerisches Landesmuseum).

Autor: ANDREAS BIHRER (LeoBW)

Beiträge zur Geschichte

der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe

IX. Eine Aktion zur Gewinnung öhninger Fossilien 1854-1860

Die wegen ihrer Fossilfunde weltberühmten öhninger Steinbrüche (Untermiozäne Kalke und Mergel),

https://www.zobodat.at/pdf/Beitr-natukdl-Forsch-Suedwestdtschl_37_0005-0030.pdf

bis zur Säkularisation im Besitz des Klosters Öhningen, wurden danach staatlicher Besitz und gingen

schließlich in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Privatbesitz über. Der ehemalige Goldarbeiter

Leonhard Barth verstand es daraufhin bald, die meisten Fossilien an sich zu bringen und nach ihrer

Präparation teuer, vorwiegend ins Ausland zu verkaufen, wodurch sie dem Land Baden verloren gingen.

Dies abzustellen, schloß der Bergrat und Professor für Mineralogie und Geologie an der Polytechnischen Schule in Karlsruhe Friedrich August Walchner im Jahr 1852 mit Johann Hangarter, dem Besitzer eines der beiden Steinbrüche einen Vertrag, wonach die anfallenden Fossilien zu sammeln und dem Verwalter Benz auf Schloß Marbach gegen eine jährliche Entschädigung abzuliefern seien. Barth versuchte daraufhin den Steinbruch zu erwerben, weshalb Walchner der Behörde vorschlug, Barth zuvorzukommen, was auch geschah, so daß Walchner von dem Vertrag zurücktreten konnte. Der nunmehr ärarische Steinbruch wurde von nun an vorzugsweise zur Fossiliengewinnung für das Naturalienkabinett in Karlsruhe unter der Direktion von Professor Dr. Moritz Seubert betrieben. Für die Auswahl und Herrichtung der Stücke zum Versand wurde der Apotheker Dr. Julius Schill in Stockach verpflichtet, welchen Auftrag er bis Herbst 1859 erfüllte, dann aber wegen Wegzugs nach Freiburg beendete. Da der Betrieb des Steinbruchs für den Staat letzten Endes ein Verlustgeschäft war, verpachtete er ihn noch im gleichen Jahr an Barth, der auch an einem Kauf interessiert war, der schließlich 1861 zu Stande kam, womit die Aktion zur Gewinnung von Fossilien für das Naturalienkabinett ein Ende fand.

St. Michaelskirche Schienen

Der spornartige Käppeleberg war vermutlich eine frühgeschichtliche Anlage in Form einer keltischen Zelle. Die ältesten Teile der St. Michaelskirche sind sicherlich die Mauern eines solchen Kultraumes. Der große Eckstein mit schalenförmigen Veriefungen unter der Nordwestecke wurde hier wahrscheinlich schon von den Kelten als Kultstein (Megalith) verwendet.

Nach dem hiesigen Probsteibuch soll die Gründung bis in die Zeit der ersten Christenverfolgungen im Bodenseegebiet zurückgehen. Der Sakralbau stellt somit die Verbindung zwischen keltischer und frühchristlicher Kultur in unserer Gegend dar. Die St. Michaels-Kapelle gehört, wie die Sylvesterkapelle in Goldbach, zu den ältesten Gotteshäusern am Bodensee.

Zwischen Jahren 832/838 wird die St. Michaelskapelle erstmal in einer reichenauischen Handschrift erwähnt. Die Reliquie des heiligen Genesius wurde etwa 800 vom Grafen Scrot aus Florenz auf sein Landgut Schienen und seine Eigenkirche St. Michael gebracht und wurde rasch Ziel zahlreicher Pilger.

https://www.bodenseewest.eu/attraktion/ehemalige-st.-michael-und-st.-mauritius-kirche-db38c1b70f

Nichts leichter als das, hier die Vergleichsstücke.

Der Fund von Mai 1821: (Korrektur: 6 Stück)

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.ss.130_denarius

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.ss.264a

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.crl.81

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.el.123b

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.sa.168

http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.sa.335

1853 gefundener Aureus:

http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.856

Die beiden anderen Fundmünzen aus den 1850er Jahren sind in der Literatur nicht exakt bestimmt.

Super. Vielen Dank!

Spannende Seite.

Beim letzten link muss man kopieren und einfügen – keine Ahnung, warum der sonst nicht geht.

(Nur zur Info für interessierte Leser.)

“Nördlich von Schienen, auf einem Vorsprung des Berges, liegt die Schrozburg, mit einem fürstenbergischen Kameralhof. Die Sage schreibt die Erbauung der Veste einem alemannischen Adelichen zu, während die antiken Fundstücke* auf ein Römerkastell deuten.

*Bestehend in mehreren römischen Silbermünzen, die in der fürstlich fürstenbergischen Altertumsammlung im Schlosse zu Hüfingen aufbewahrt sind.”

Die Münzen wurden im Mai 1821 gefunden und dürften sich heute noch in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen in Donaueschingen befinden, wo sie 1889 nachweislich waren. Es waren fünf Denare aus den Jahren 199-235 n. Chr. von den Kaisern der Severischen Dynastie. In den frühen 1850er Jahren, just als Lucian Reich das Buch verfasste, wurden bei der Ruine der Schrotzburg noch weitere römische Münzen gefunden – zwei Aurei (Goldmünzen) und ein Dupondius (Buntmetall). Diese reichen bis in die Zeit Vespasians zurück.

Super. Vielen Dank!

Dann hatte Lucian Reich wohl Recht mit dem römischen Kastell. Die Münzen würde ich ja gerne mal sehen.